葉淺予的苗鄉速寫

文_顧樸光 顧雪濤

葉淺予(1907—1995),浙江桐廬縣人,從小自學繪畫,深受民間藝術影響。18歲到上海,從事舞臺美術和時裝設計,20歲與張光宇、黃文農等創辦《上海漫畫》,以長篇漫畫《王先生》名噪一時。抗戰爆發后,葉淺予輾轉于南京、武漢、桂林、香港、重慶等地,以漫畫為武器宣傳抗日,其間兩次途經貴州。

1940年春,他與妻子戴愛蓮從桂林經貴陽赴重慶,見黔地少數民族服飾,留下深刻印象。1942年10月初,他在貴陽富水路商友俱樂部舉辦個人畫展,展出《重慶小景》《走出香港》兩組漫畫共74幅,其作品犀利、深刻、幽默,貼近現實,反響熱烈,盛況空前。

展覽結束后,葉淺予先在高馬得陪同下到花溪寫生,繼而又獨自一人深入苗鄉,并在惠水縣城暨縣屬擺金鎮采風畫速寫。葉淺予一向重視畫速寫,認為“速寫是生活的記錄,是創作的素材,是生活與創作的橋梁”。但他此前畫速寫是為創作漫畫積累素材,因此造型帶有夸張變形的性質,而用這種手法表現自然、質樸的苗鄉生活已不適用,必須另辟途徑,尋找塑造人物形象的新手法。

據葉淺予自敘,他在惠水生活的兩個月中,白天出門采訪畫速寫,晚間在住處琢磨表現少數民族群眾生活。“找來找去,覺得應該下苦功向國畫傳統中的先輩們學習,于是我從漫畫創作轉向國畫創作方面來了。”“以前,我的速寫為漫畫服務,以后開始為國畫服務,這一轉變的動力是我的審美觀發生了變化。”

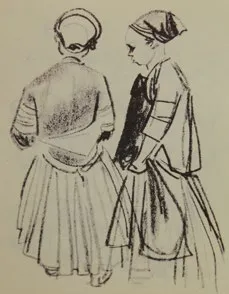

20世紀40年代貴州少數民族聚居區尚很封閉,苗族同胞多不愿意給人畫,姑娘更是害羞,葉淺予只好躲在樹后屋角偷畫,或者凝神觀察,用心默記,事后再繪入速寫冊中。由于他在長期實踐中練就了“目識、心記、意測”的過硬本領,因此能在瞬間抓住對象的神情動態,得心應手地將其凝固在畫面上。

葉淺予在苗鄉畫的大量速寫只有一小部分保存了下來,所繪對象有姑娘、老嫗、轎夫、木匠、農舍、碾房、街道、集市……作品皆用鉛筆繪成,只有手掌般大小,畫得十分簡約,論技巧雖不如他后期速寫嫻熟,卻質樸生動。期間葉淺予還嘗試用略帶棉性的貴州皮紙畫了一批表現苗族同胞生活的中國畫。隨后,他在重慶辦個展,將這批中國畫與漫畫《戰時重慶》《逃出香港》一同展出。那時葉淺予剛開始進行中國畫創作,難免有一個探索的過程,作者自謙是“粗制濫造的夾生飯”。但作品展出后頗獲好評,并售出幾幅,他不禁“暗暗自喜”,更堅定了走藝術新路的決心。

此后葉淺予逐漸把創作重心轉向舞蹈人物畫,攀上了事業的又一高峰,他在貴州所繪鉛筆速寫和國畫人物,為他藝術的轉型作了重要鋪墊。在貴州繪畫史上,像葉淺予這樣深入苗區采風、寫生的例子此前尚不多見,具有開風氣之先的示范作用。

葉淺予 《花溪所見》速寫。(作者供圖)