蔡倫有沒有發明造紙術

2018-05-07 15:55:44

文史博覽·文史 2018年4期

關鍵詞:方法

在一般人的認識里,造紙術是中國古代“四大發明”之一,為東漢時期蔡倫所發明。然而,隨著考古工作的不斷開展,人們固有的認知也不斷受到沖擊。1986 年發現于甘肅天水放馬灘西漢墓葬的一塊紙質地圖殘塊,就令蔡倫“造紙術發明人”的地位受到了挑戰。

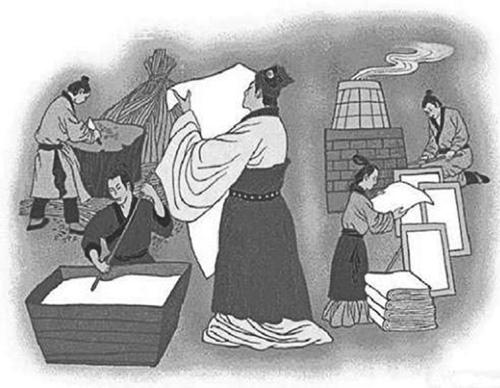

其實,這涉及一個造紙方法的問題。古代有兩種不同的造紙技術體系,一為澆紙法,一為抄紙法。雖然兩種方法都是將植物纖維制成紙漿后造紙,但具體方法是不同的。

先以抄紙法為例:用一個竹簾做模具,把竹簾浸入紙漿池中,慢慢“抄”出池子中的紙漿,讓紙漿在竹簾上鋪成薄薄一層,接下來,把鋪著濕紙漿的竹簾放在旁邊稍微晾曬,過濾一下水分,再用同一個竹簾“抄”下一張紙。等到簾子上的紙積攢到一定厚度,就可以用壓榨工具榨出紙中的水分,把紙一張一張地揭下來晾曬了。

而澆紙法,則是把紙漿澆到每個簾子上,一個簾子只能揭下一張紙。由于紙漿是自上而下澆到簾子上的,最后造出的紙張總體來講較為厚實,且或多或少會有厚薄不均的現象;由于缺乏壓榨水分的過程,造出的紙結構也會較為松散。這些都是與西漢古紙的特征相符的。

也就是說,中國出現的最早的造紙方法,是澆紙法。而蔡倫,則是抄紙法的發明人。之后,這一方法向全世界各地廣泛傳播。

各地抄紙作坊的工人,至今仍有不少把蔡倫奉為“祖師爺”。相傳,農歷三月十七日是蔡倫的生日。在這一天,抄紙匠會放假一天,紀念祖師爺,為祖師爺過生日。但是,采用澆紙法造紙的地方,一般不會紀念蔡倫。這也可以算作兩種造紙方法分屬兩個技術體系的旁證吧。

猜你喜歡

中老年保健(2021年9期)2021-08-24 03:52:04

河北畫報(2021年2期)2021-05-25 02:07:46

中學生數理化(高中版.高考理化)(2020年2期)2020-04-21 05:33:04

兒童繪本(2020年5期)2020-04-07 17:46:30

兒童故事畫報(2019年5期)2019-05-26 14:26:14

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:42:52

山東青年(2016年1期)2016-02-28 14:25:23

Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:47:34

小雪花·成長指南(2015年7期)2015-08-11 15:03:12

小雪花·成長指南(2015年4期)2015-05-19 14:47:56