沿空留巷巷旁充填體寬度合理化研究

裴守仁

(汾西礦業集團孝義煤礦管理分公司,山西 孝義 032300)

沿空留巷在我國井工煤礦的應用較為廣泛,其技術優勢所帶來的提高煤炭資源回收率及減少巷道掘進工程量等優點十分明顯,同時,膏體充填法近年來也不斷應用于沿空留巷的巷旁支護。而膏體充填技術的應用,其關鍵技術之一就是對充填體寬度值進行合理設計[1-3]。為解決這一問題,針對實際面臨的沿空留巷實踐需求,對其工程中巷旁充填體的寬度值進行設計,以期提供合理的設計值,對工程實踐進行指導應用。

1 工程簡介

本課題選擇的具體工程實踐地點為18205工作面,該面煤層平均厚度3.29m,平均傾角5°;直接頂為石灰巖,厚2.42m,老頂為粉砂巖,厚4.21m;18205工作面為3條平巷布置,本工程實踐即選取軌道平巷進行沿空留巷試驗,本巷道原高3.5m,寬5.5m,為大斷面巷道,并對巷道進行了錨桿索配合托架及金屬網支護。回采后,計劃采用充填法保留18205軌道平巷,但留巷后的巷道尺寸由原來的5.5m縮至4.6m,即充填墻體應向原巷道空間內錯入0.9m。

2 沿空留巷圍巖變形分析

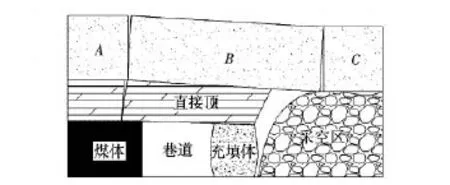

工作面回采之后由于上覆巖層的劇烈下沉,使巷道處于惡劣的圍巖條件,沿空留巷的技術要求使其必須在巷道圍巖發生較大位移之前就實施完畢。根據圖1所示的沿空留巷圍巖結構模型示意圖,工作面回采后,老頂沿工作面傾向方向發生斷裂,巷道圍巖變形受上覆老頂關鍵塊體B的回轉下沉影響,造成頂板下沉,巷幫受擠壓向巷道空間鼓出,其中,頂板下沉量的形成包括多個方面:巷道掘進后原始變形量、老頂斷裂后形成的回轉下沉量以及圍巖松動破壞后的擴容變形量等[4]。沿空留巷后的巷道變形量變化受上區段工作面的推采影響較大,其中,拖后工作面推進10m~20m時變形速度較大,拖后工作面推進0m~60m階段所形成的巷道變形占到總變形量的80%,是控制沿空留巷圍巖變形的關鍵階段[5]。

圖1 沿空留巷圍巖結構模型

3 模擬分析充填體合理寬度值

3.1 UDEC數值模型構建

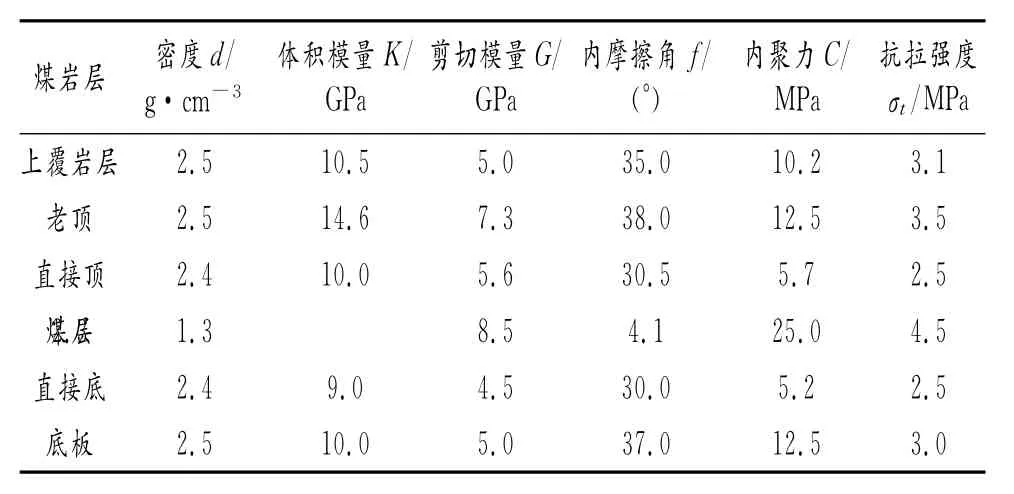

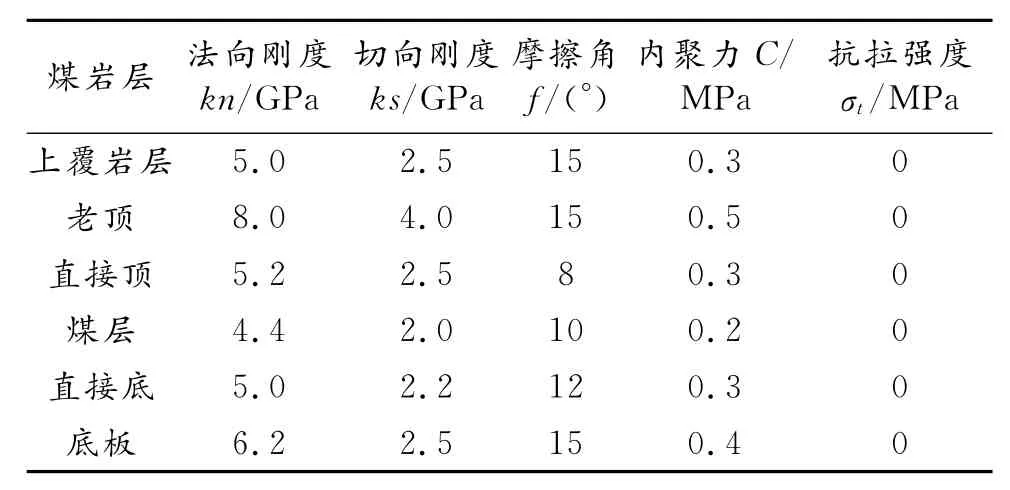

根據工程試驗點的實際地質條件,設計出5個UDEC數值模擬方案,5個方案主要區別在設計的充填體寬度,分別為3.5m、3.0m、2.5m、2.0m、1.5m。圍巖本構關系采用Mohr-Coulomb模型,煤巖體和力學參數見第110頁表1、表2。

3.2 模擬結果分析

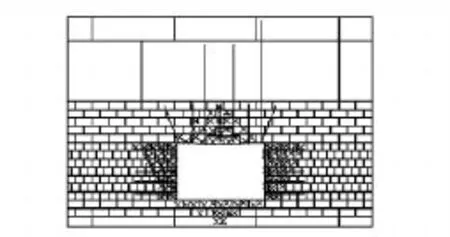

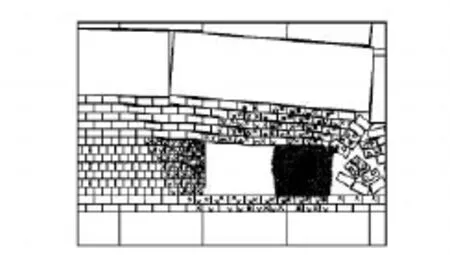

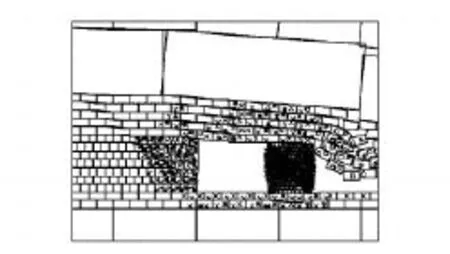

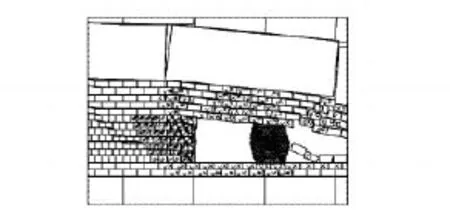

按照建立模型、塊體及節理賦值、初始平衡計算、巷道開挖及支護、二次平衡計算、工作面回采及沿空留巷充填、再次平衡計算等工作順序,得出掘巷后巷道圍巖塑性區如第110頁圖2所示,5個數值模擬方案對應的充填效果及圍巖狀態如圖3~圖7所示。

表1 模擬煤巖層力學參數

表2 模擬煤巖層節理面力學參數

圖2 掘巷后巷道圍巖塑性區

圖3 充填體寬度3.5 m

圖4 充填體寬度3.0m

圖5 充填體寬度2.5 m

圖6 充填體寬度2.0m

圖7 充填體寬度1.5 m

由以上模擬結果及測線記錄結果分析可知:1)充填墻體的寬度因素對巷道斷面的變化影響較大,其中,墻體寬度越小,對巷道圍巖控制越不利,墻體寬度越大,巷道圍巖越可控,其中,墻體寬度低于2.0m時其墻體自身無法保持穩定狀態,對巷道的整體控制效果極差,而充填體寬度在2.5m及以上時充填體自身形態及巷道斷面收縮得到有效控制;2)模擬結果顯示,隨著充填體寬度的減小,巷道圍巖塑性區不斷向深部發展,受擾動范圍不斷增大,頂板回轉下沉對煤體擾動范圍增大,過窄的充填體寬度使巷道圍巖發生塑性破壞,失去支承能力,不利于巷道煤幫的穩定性控制;3)充填體寬度低于2.0m時采空區內頂板不易破碎垮落,主要是由于充填體自身變形大,切頂能力不足,導致采空區內頂板不易破碎垮落,導致頂板壓力不能及時釋放或轉移,使巷道圍巖長期處于應力集中區,惡化了充填體及巷道圍巖的受力狀態,使巷道變形持續發展,及至不可控狀態。

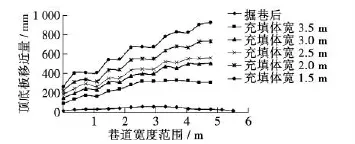

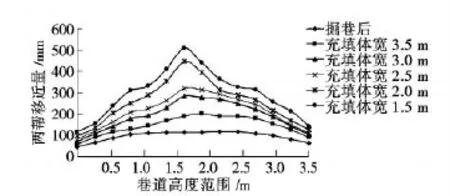

提取4條測線記錄的巷道圍巖位移數據,作出巷道頂底板移近量曲線圖及兩幫移近量曲線圖,如圖8、第111頁圖9所示。

圖8 巷道頂板移近量曲線

圖9 巷道兩幫移近量曲線

由圖8可知:1)不同方案的頂底板移近量差別較大,且同一方案的頂底板移近量沿巷道寬度方向數值差異也較大,模擬圖中左幫處移近量較小,右幫處移近量較大,且其兩幫處頂底板移近量的比值介于2~4之間,充填墻體寬度越小,該比值就越大,表明巷道頂板下沉量受上方老頂關鍵塊回轉下沉影響顯著,離實體煤側越近越小,反之越大;2)通過計算,5個方案對應的頂底板移近量最大值占巷道原始高度的比例分別為 9.2%、14.3%、15.9%、20.7%和26.1%,充填體寬度過窄時巷道頂板下沉量及底鼓量過大,斷面收縮嚴重,導致實際生產中巷道高度不能滿足使用要求。

由圖9可知:1)不同方案的兩幫移近量差別較大,表現為在巷幫中部移近量較大、鼓幫,上下移近量較小,表明巷道兩幫移近量主要是由于煤幫及支護體受壓后向巷道空間擠壓變形造成的,且鼓幫的程度最大發生在巷幫中部;2)5個方案對應的兩幫移近量最大值占巷道寬度的比例分別為5.3%、6.8%、7.7%、10.1%和11.6%,充填體寬度過窄時兩幫鼓幫程度嚴重,斷面收縮嚴重,實際使用時巷道寬度不能滿足要求。

由以上分析結果作圖10所示曲線關系,5個方案的頂底板移近量平均值占巷道高度的比例分別為7%、10%、12%、16%和18%,兩幫移近量平均值占巷道寬度的比例分別為3%、4%、5%、7%和9%,當充填墻體寬度由2.5m向1.5m遞減時,位移變化曲線及塑性區擴展深度曲線較陡,表明巷道圍巖變形失穩概率更大,而充填墻體寬度3.5m至2.5m時,巷道圍巖控制效果較好,表明充填墻體寬2.5m是一個變化范圍的區分值,應以此為依據進行充填體寬度設計。

圖10 巷道圍巖移近量及煤幫塑性區寬度曲線

由以上數值模擬結果可知,充填體寬度設計為2.5m左右較為合理。當充填體寬度大于該尺寸時,巷道維護效果較好,但是充填體尺寸大,消耗料漿過多,經濟上不合理;當充填體寬度小于該尺寸時,巷道圍巖控制效果較差,且為了達到更好的維護效果,往往需要通過提高料漿的凝固強度來實現,同樣增加了成本,在技術和經濟方面均不甚合理。最終設計的充填體寬度為2.5m。

4 工程實踐應用

采用設計的充填參數及針對性支護參數進行沿空留巷后,對現場巷道的位移變形進行實測分析:18205軌道平巷沿空留巷后實測頂板離層值平均為27mm,最大值不超過41mm,頂板離層控制效果良好;而18205軌道平巷沿空留巷后實測頂底板移近量控制在29mm~175mm,兩幫移近量控制在3mm~255mm,巷道頂、幫未見不可控變形,支護效果良好,圍巖相對穩定,表明18205軌道平巷沿空留巷巷旁充填體寬度設計為2.5m,并實施合理的充填漿料配比及內外加固措施,能夠實現初始的工程目的,確保安全高效生產。

5 結論

18205軌道平巷選定混凝土膏體材料進行充填,巷旁充填體的寬度值是關鍵的控制參數。經過研究分析,當充填體寬度設計值低于2.5m時,其自身強度差,穩定性低,切頂效果差,不能確保沿空留巷后的圍巖穩定及巷道使用;而充填體寬度設計值提高到2.5m以上時,其自身穩定程度及巷道圍巖控制程度均顯著提高,能夠確保沿空留巷后巷道的正常功能,但充填墻體過寬也會造成材料及工時的無謂消耗,所以本工程確定18205軌道平巷沿空留巷巷旁充填體寬度設計為2.5m。

現場實測沿空巷道頂板離層值平均為27mm,最大值不超過41mm,頂底板移近量控制在29mm~175mm,兩幫移近量控制在3mm~255mm,巷道圍巖控制效果良好,表明18205軌道平巷沿空留巷巷旁充填體寬度設計為2.5m,并實施合理的充填漿料配比及內外加固措施,能夠實現初始的工程目的,確保安全高效生產。

參考文獻:

[1] 張吉雄,姜海強,繆協興,等.密實充填采煤沿空留巷巷旁支護體合理寬度研究[J].采礦與安全工程學報,2013,30(2):159-164.

[2] 李化敏.沿空留巷頂板巖層控制設計[J].巖石力學與工程學報,2000,19(5):651-654.

[3] 陳勇,柏建彪,徐營,等.沿空留巷巷旁支護體寬度的合理確定[J].煤炭工程,2012(5):4-7.

[4] 康紅普,牛多龍,張鎮,等.深部沿空留巷圍巖變形特征與支護技術[J].巖石力學與工程學報,2010,29(10):1977-1987.

[5] 錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].徐州:中國礦業大學出版社,2003:224-227.