淺埋煤層地表巖移觀測分析

趙曉慧

(同煤集團忻州窯礦,山西 大同 037021)

地下采煤活動誘發的開采沉陷可導致一系列的環境問題,甚至引發更大的地質災害事故,如,建筑物的裂縫與崩塌,鐵路鋼軌的懸浮,高速公路基的沉陷,水體的流失與礦井的淹沒等,都將造成巨大的經濟損失,引起極其嚴重的社會問題[1-2]。同時,隨著工農業的發展,建筑物下壓煤有增大的趨勢,嚴重制約著礦區的可持續發展。

1 地質概況

81201較薄煤層綜采工作面位于礦井二盤區,工作面標高為+111 2m~+1 197m,工作面上方及其附近沒有建筑物。81201綜采工作面煤層平均埋深150m,礦區范圍內表土層較厚,平均厚度65m,基巖層平均厚度85m。工作面走向長度1 356m,傾向長度245m,開采面積332 220m2。工作面煤層平均厚度5m,局部地段煤層大于7m,傾角2°~7°,結構比較穩定,總體由東北向西南變薄,走向為北北西,傾向為南西西,屬較穩定煤層。

2 巖移觀測站設計與布設

為了充分地反映地表移動與變形規律,分別沿礦體走向和傾向主斷面布設足夠長度的觀測線。本次設計采用全站儀、RTK技術等方法開展巖移觀測工作[3]。

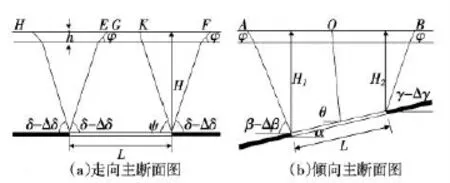

觀測站平面位置設計內容主要包括走向觀測線1條和傾向觀測線l條,含布設位置、觀測線長度和工作點間距[4-5]。沿著81201綜采工作面分別設計1條走向觀測線和1條傾向觀測線,觀測線的長度應保證兩端超出采動影響范圍。如圖1(a)。走向觀測線長度HF的計算公式,見式(1)。

圖1 地表觀測線布設原理

式中:H為采深,m;h為表土層厚度,m;L為工作面走向長度,m。

經計算,81201綜采工作面地表觀測站走向觀測線長約750m。

傾斜觀測線的工作長度AB的計算公式見式(2)。

式中:L為工作面的傾斜長度,m;β,Δβ為下山移動角及其修正值,(°);γ,Δγ為上山移動角及其修正值,(°);H1,H2為分別為采區下邊界和上邊界的開采深度,m。

經計算,81201綜采工作面地表觀測站沿傾向觀測線長約640m。

3 地表移動變形分布規律

3.1 傾向線方向

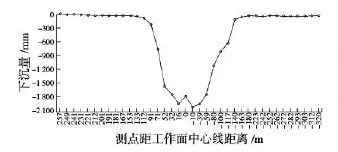

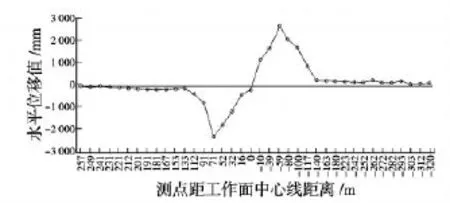

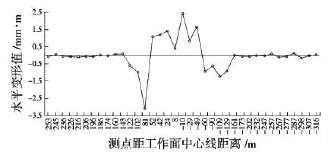

81201綜采工作面地表所布置的傾向觀測線巖移數據,經過分析整理后得到工作面地表移動變形的特征,由于工作面在生產過程中,局部地段采用預留頂煤煤垛來控制頂板,在工作面推進方向上存在采出高度不等的現象,因此,工作面下沉盆地不規則,呈現起伏狀變化,傾向線即受到該地點或附近區域頂煤放出不充分的影響,下沉量未能達到該地質綜放生產條件下的最大下沉量。但是,因為工作面實際生產存在不同的采放工藝,傾向觀測線變形特征仍是該生產條件下普遍存在的一種地表移動變形特征,具有很重要的借鑒意義。工作面傾向觀測線地表移動變形特征參數如圖2~圖4所示。

圖2 81201綜采工作面傾向下沉曲線

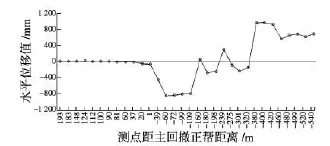

圖3 81201綜采工作面傾向水平移動曲線

圖4 81201綜采工作面傾向水平變形曲線

3.2 走向線方向

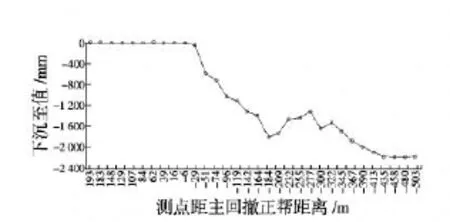

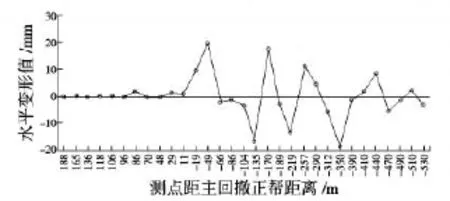

81201綜采工作面地表所布置的走向觀測線巖移數據,經過分析整理后得到工作面地表移動變形的特征,由于工作面在生產過程中,局部地段采用預留頂煤煤垛來控制頂板,并且,工作面回撤端靠近主回撤15m段不放頂煤,在工作面推進方向上存在采出高度不等的現象,因此工作面下沉盆地不規則,走向主斷面呈現起伏狀變化。這是工作面不同的采放工藝生產條件下地表移動變形特征的綜合體現,對從整體上研究該生產條件下地表移動變形特征具有很重要的意義。工作面走向線觀測線地表移動變形特征參數如圖5~圖7所示。

圖5 81201綜采工作面走向下沉曲線

圖6 81201綜采工作面走向水平移動曲線

圖7 81201綜采工作面走向水平變形曲線

4 結論

1)從81201綜采工作面傾向線的各曲線來看,傾向測線范圍內地表的下沉基本穩定,由于開采傾向范圍內,工作面的采深和采厚在不同位置有所變化,因此,并未達到充分采動狀態。由于工作面不同區域采放工藝不同,采出高度也不同,傾向線即特定采放工藝條件下地表移動變形的典型。

2)從81201綜采工作面走向線的各曲線來看,走向測線范圍內地表的下沉基本穩定,由于開采范圍內,工作面的采深和采厚在不同位置有所變化,因此,實測的下沉曲線起伏不定,但走向線達到充分采動狀態。

通過以上數據分析可知,所得的地表巖移數據指標已經大大地超過了建筑物破壞(保護)等級的標準,表明該采礦地質條件下的地表移動變形是相當嚴重的。

3)工作面下沉系數為0.382,工作面水平移動系數0.185。沿走向主要影響半徑為34.44m,與其相對應的主要影響正切為2.48;沿傾向上山和傾向下山主要影響半徑分布為25.62m和38.03m,與其對應的主要影響角正切為4.17和2.81。

參考文獻:

[1] 高登云,高登彥.大柳塔煤礦淺埋近距離煤層工作面礦壓規律研究[J].煤炭科學技術,2011(12):2-5.

[2] 侯忠杰.厚沙下煤層覆巖破壞機理探討[J].陜西煤炭技術,2001(11):72-74.

[3] 石平五,侯忠杰.神府淺埋煤層頂板破斷運動規律[J].西安礦業學院學報,1996(3):204-207.

[4] 李風儀,梁水董,尹庚.淺埋煤層工作面頂板活動及其控制明[J].礦山壓力與頂板管理,2005(4):78-83.

[5] 黃正全.淺埋煤層開采巖移特征與滲水機理分析[J].西部探礦工程,2006(2):95.