早期康復護理對腦梗死患者的臨床效果的影響

張觀陽

早期康復護理對腦梗死患者的臨床效果的影響

張觀陽

目的探究早期康復護理模式應用于腦梗死患者對臨床效果的影響。方法選擇我院2016年4月—2017年4月收治的腦梗死患者50例,按照隨機分組方式分為對照組和實驗組,每組25例,對照組患者采用常規腦梗死護理模式,而實驗組患者在常規護理的基礎上應用早期康復護理模式,對比兩組患者的臨床總有效率。結果實驗結果顯示,實驗組患者的護理總有效率高于對照組,且差異具有統計學意義(P<0.05)。結論將早期康復護理模式應用于腦梗死患者的臨床護理中,能夠配合醫師治療,改善患者的治療效果,從根本上提高患者生存質量。

早期康復護理;臨床護理;應用觀察

腦梗死是一種臨床上的常見疾病,是缺血性卒中的總稱。患者往往發病較為突然,通常情況下發病部位為一側上肢,在發病后數小時或1~2 d內發生神經功能障礙[1],并有進行性特征。患者發病前有部分預兆,例如眼前猛然發黑、惡心、嘔吐以及意識障礙等狀況。導致這些癥狀的原因多是由于顱內血流量有所減少或發生小型血栓對患者視網膜動脈造成影響所導致的[2]。所以臨床上應當采用合理的護理方式與治療進行配合,從而提高患者的治療效果。本次研究中選擇我院收治的腦梗死患者50例作為研究對象,對早期康復護理模式在腦梗死患者的臨床效果進行詳細分析,現報道如下。

1 一般資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院2016年4月—2017年4月收治的腦梗死患者50例,按照隨機分組方式分為對照組和實驗組,每組25例患者;對照組中男性患者14例,女性患者11例,年齡為45~69歲,平均年齡為(53.9±8.5)歲;實驗組中男性患者12例,女性患者13例,年齡為44~68歲,平均年齡為(54.6±7.9)歲。兩組患者在一般資料比較,差異不具有統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組患者應用常規腦梗死護理模式,主要方式包括對患者進行日常尋訪,對患者用藥方式進行一定指導,并對情緒低落的患者進行一定的心理護理。

實驗組患者在常規護理模式的基礎上進行早期康復護理,具體方式如下。

1.2.1 體位護理 首先應當對患者的床單以及衣物進行定期更換,保證干凈整潔,提高患者的舒適度。護理人員應當每隔2 h幫助患者進行一次體位變換,避免患者保持同一體位時間過長而發生壓瘡、肌肉痙攣的現象。在幫助患者進行體位更換時,應當注意動作幅度和力度不能過大,并保持手法輕柔,而患者體位應當盡可能采用側臥式,避免仰臥或俯臥。

1.2.2 早期肢體功能恢復訓練 患者入院治療3~7 d,患者病情穩定,由醫師評估允許后,可以對患者進行一定的早期肢體功能恢復訓練。在開展早期功能訓練前,首先應當做好患者早期訓練宣教,指導患者進行功能訓練的重要性,一方面使患者能夠配合護理人員開展功能訓練,另一方面保證患者進行一定的自主訓練。在進行功能訓練的初期,采用中醫推拿法對患者進行被動肢體訓練,待患者肢體能夠進行一定正常功能運作后,將被動訓練逐漸轉變為主動訓練,主動訓練的方式可以從患者進行自主日常行為開始,例如指導患者自主用餐、刷牙、行走等。待患者功能基本恢復后,可以引導患者到戶外進行緩步走等訓練,以保證患者肢體得到鍛煉。

1.2.3 語言以及認知功能恢復 對于語言或認知功能出現異常的患者,護理人員應當耐心對患者進行語言功能康復指導,護理人員對患者進行簡單音節教學,并逐漸向復雜多音節轉變,從而培養患者的認知功能和語言功能。

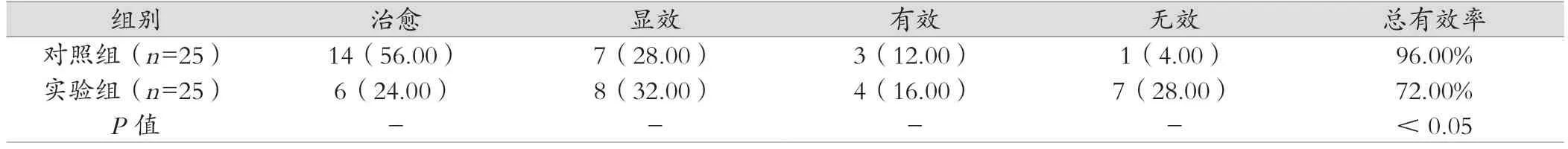

表1 兩組患者治療有效率[n(%)]

1.3 療效評價

按照我院中腦卒中神經功能缺損評分標準對將患者分為治愈、顯效、有效、無效[3-4]。

治愈:患者神經功能恢復達90%以上,患者具備正常生活能力;顯效:患者神經功能恢復達46%~89%,患者基本具備正常生活能力;有效:患者神經功能恢復達18%~45%,部分功能恢復正常,但需要護理人員進行照顧生活;無效:患者神經功能恢復在18%以下,不具有自主生活能力、認知能力或語言能力。

1.4 統計學方法

本組所有資料均采用SPSS 21.0軟件進行統計學分析。計量資料采用t檢驗;計數資料用率(%)表示,用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

實驗結果顯示,實驗組患者的護理后臨床總有效率為96.00%,高于對照組的72.00%,且差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1所示。

3 討論

腦梗死發病較快,目前臨床上沒有良好的治療方式。該疾病容易對患者的心理狀態和情緒造成一定的影響,精神上和經濟上都會為患者帶來較大的壓力[5-6]。

將早期康復護理模式應用于早期腦梗死患者護理中,通過幫助患者進行早期功能鍛煉,能夠有效改善患者的語言功能、肢體功能以及認知功能[7]。配合腦梗死治療手段對患者進行治療,能夠改善患者的治療依從性和護理依從性,提高患者的治療效果[8]。本次研究結果顯示,實驗組患者的護理總有效率高于對照組,且差異具有統計學意義(P<0.05)。

實驗結果說明,將早期康復護理模式應用于腦梗死患者的臨床護理中,能夠配合醫師治療,改善患者的治療效果,從根本上提高患者生存質量,是一種有效的護理方式。

[1] 張雪靜. 早期康復護理模式在腦梗塞患者臨床護理中的應用[J].國際醫藥衛生導報,2015,21(20):3095-3097.

[2] 孫振芳,于格,高媛. 早期康復護理模式在腦梗塞患者的臨床護理中的應用 [J]. 臨床研究,2016,24(3):140-141.

[3] 宋艷玲,李鑫,孫雪蓮,等. 早期護理干預對腦梗死患者語言、肢體康復的影響[J]. 中國傷殘醫學,2016,24(4):119-120.

[4] 張敬. 早期康復護理干預對腦梗死偏癱患者肢體功能的影響分析[J]. 中國衛生標準管理,2016,7(10):210-211.

[5] 韓微,夏義容. 早期康復護理干預對外傷性腦梗塞患者肢體功能恢復和日常生活能力的影響[J]. 海南醫學,2014,25(19):2958-2960.

[6] 趙丹. 急性腦梗死偏癱患者實施任務強化性康復護理對其步行能力的改善效果研究[J].中國傷殘醫學,2016,24(17):58-59.

[7] 彭建華,張惠蓮,吳見限. 早期康復護理干預對腦梗塞患者生存質量的影響[J]. 按摩與康復醫學(中旬刊),2012,3(6):36-37.

[8] 張詩宇. 康復護理干預對老年腦梗死患者肢體功能恢復的影響分析 [J]. 中國實用醫藥,2016,11(10):232-233.

Effect of Early Rehabilitation Nursing on Cerebral Infarction Patients

ZHANG Guanyang Neurology Department, The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou Fujian 350000, China

ObjectiveTo explore the effect of early rehabilitation nursing model on patients with cerebral infarction.Methods50 cases of patients with cerebral infarction were selected from April 2016 to April 2017 in our hospital and randomly divided into control group and experimental group,25 cases in each group, the control group was treated with routine nursing mode of cerebral infarction, on the basis, the experimental group was given early rehabilitation nursing mode, the total effective rate of the two groups was compared.ResultsThe experimental results showed that the total effective rate of the patients in the experimental group was higher than that in the control group, and the difference was statistically significant (P< 0.05).ConclusionThe clinical application of early rehabilitation nursing mode in patients with cerebral infarction, can cooperate with medical treatment,improve patient outcomes, improve the quality of life of patients radically.

early rehabilitation nursing; clinical nursing; application observation

R473

A

1674-9316(2017)25-0194-02

10.3969/j.issn.1674-9316.2017.25.102

福建醫科大學附屬第一醫院神經內科,福建 福州 350000