女工登臺

洪蔚琳

朱朱在深圳打工20年,但她現在同時是一名演員。在戲劇舞臺上,她將自己真實的經歷演了出來:輟學、流產、無休止的體力活。與她同臺的女工們自導自演,在舞臺是重現了自己的人生。

性別議題在她們的故事中反復出現。女工們曾因性別失去教育的機會,在婚姻中遭受暴力,在試圖改變境況的時候為家庭責任所困。困境橫亙在那里,但戲劇藝術讓他們獲得了表達的可能。說出這些問題,就是新的一步。

從流產手術臺上下來,朱朱全身都在痛。她癱倒在出租屋的床上,盯著天花板。小腹依然在痛,房間空無一人,天花板上一片空白。

鑰匙轉鎖發出聲響,下班的丈夫推門而入。

“做飯了嗎?”他脫鞋、換衣裳,瞥一眼廚房。

“沒呢。”

丈夫的語調又抬高幾度:怎么衣服也沒洗啊?

她說醫生囑咐不能碰冷水。

“要我洗啊,那我娶老婆回來干嗎?”

朱朱從床上爬起來:“你不知道我剛做完流產手術回來,我不舒服嗎?”

丈夫笑了:“不就流個產嗎?又不是生小孩,怎么這么嬌氣啊。”

他穿上鞋,開門出去吃飯。“你一個人餓死算了。”

門“砰”地關上了。

兩個女人在臺上演了這場戲,劇本來自朱朱的真實經歷。扮演丈夫的演員叫丁麗,是組織戲劇的公益機構的創始人。

上面這場對話演完,其他演員紛紛上前,一邊往“妻子”和“丈夫”身上貼各色貼紙,一邊念出紙上的句子:她是你老婆,不是你家保姆/要愛護好自己身體/男人也可以做家務/要尊重女性,男人也可以共同承擔。

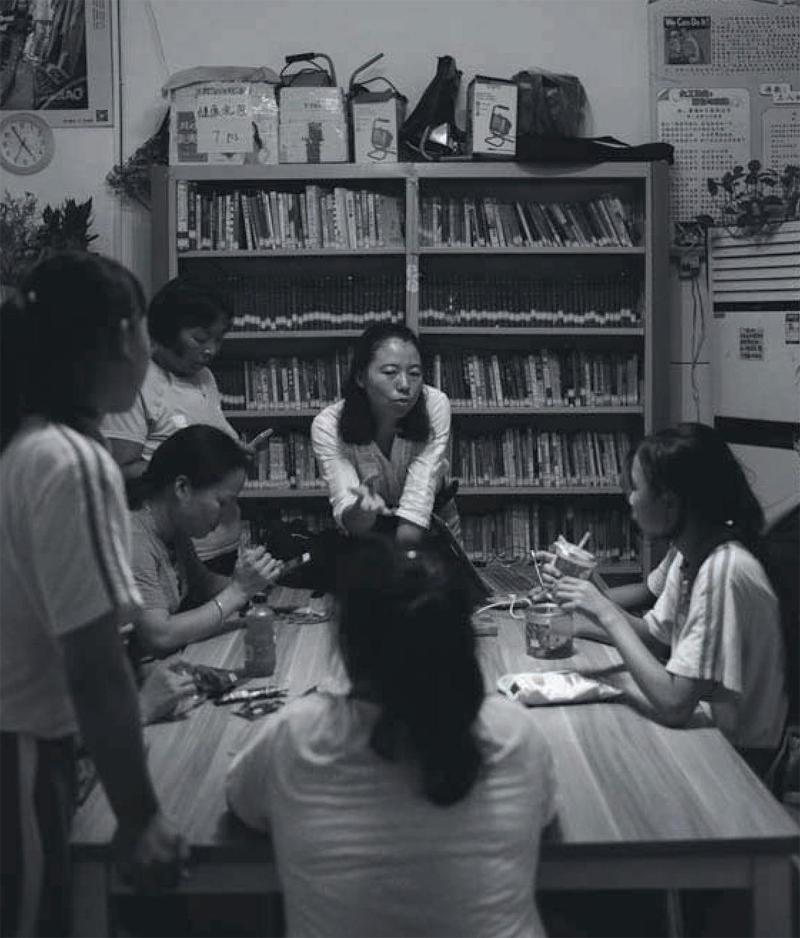

朱朱今年32歲,做過18年女工。頭7年在流水線上,之后她做過酒店服務員、營業員、保險銷售、幼兒園生活老師。丁麗16歲來深圳打工,后轉做公益,2015年11月創辦深圳唯一為女工服務的草根公益機構“綠色薔薇”。她與朱朱相識十余年,去年9月邀請朱朱加入機構做社工。機構開辦戲劇工作坊,丁麗組織七八個女工,自編自導自演戲劇《她們說》,讓每個女工出演自己的真實故事。

一塊紅布

上海草臺班的吳加閔擔任戲劇指導,他和女工們共同構思,用一塊紅布穿起整部戲劇。演遺棄女嬰時,紅布被卷成一個襁褓;母親逼婚的劇情里,演員被裹在紅布里抬走,它成為束縛的象征。

工廠場景中,紅布在舞臺上攤開,鋪成一條流水線。朱朱站到前面,講述打工生涯:她13歲來深圳打工,進過磁帶廠、玩具廠、塑膠廠、印刷廠、電子廠。她背過身,雙手在紅布上做出轉磁帶的動作,紅布另一頭的演員 演她的上司:“你,不要睡死了!”她轉向觀眾笑笑:“真的好兇哦。”

“16歲,我在一家玩具廠做噴漆和裝配。”演領導的演員又發話了:“提拔你做物料員吧,工資高還輕松呢。”朱朱喊:“我不干!”她嗓門大,聲音劈裂。去年聲帶出了問題,她嫌50塊一盒的藥太貴,沒有堅持吃,也沒再去醫院,至今沒治好。

我問朱朱,說“我不干”是什么意思?升職你怎么還不干?朱朱哈哈笑幾聲:“因為我根本不想打工啊,我是被迫輟學的,我只想回去上學。”

朱朱小學五年級輟學,家里把上學的機會留給弟弟。來深圳一年后,她給家里打電話,要求用自己賺的錢回家上學,被拒絕了。她去上夜校,免費試聽兩晚電腦課,但她看不懂26個英文字母,跟不上,只好放棄。

流水線7年,她始終在做廉價勞動。21歲那年,她離開工廠去酒店,想通過接觸不同的人改變命運,但她只認識了后來的丈夫。當兒子要上幼兒園,她又跑去幼兒園做生活老師,直到兒子畢業。

去年9月,她去“綠色薔薇”活動室玩兒,被丁麗勸來加入。當時,丁麗的第一個搭檔剛走,人手緊缺。朱朱沒有更好的選擇,覺得做社工至少比廉價勞動地位高、有價值。

朱朱和丁麗十幾年前就認識,那時她們在同一家公益機構做義工。朱朱在康樂小組,負責搜索深圳什么地方好玩,組織踏青。而丁麗在文學小組,同時參與工人權益保護。

丁麗只在流水線上待過四年,18歲的時候,她進入公益機構工作,幫助工人保障權益。白天,義工們騎車到工業區普及勞動法,去醫院了解工傷。有時晚上回到宿舍,十來個人在大陽臺上打通鋪,男男女女躺成一排,“聊的都是我們工人工作的理想。”夏天的夜里,涼風吹進陽臺,困的人睡了,沒困的人還在聊,地上滿是啤酒瓶和鹵味罐。

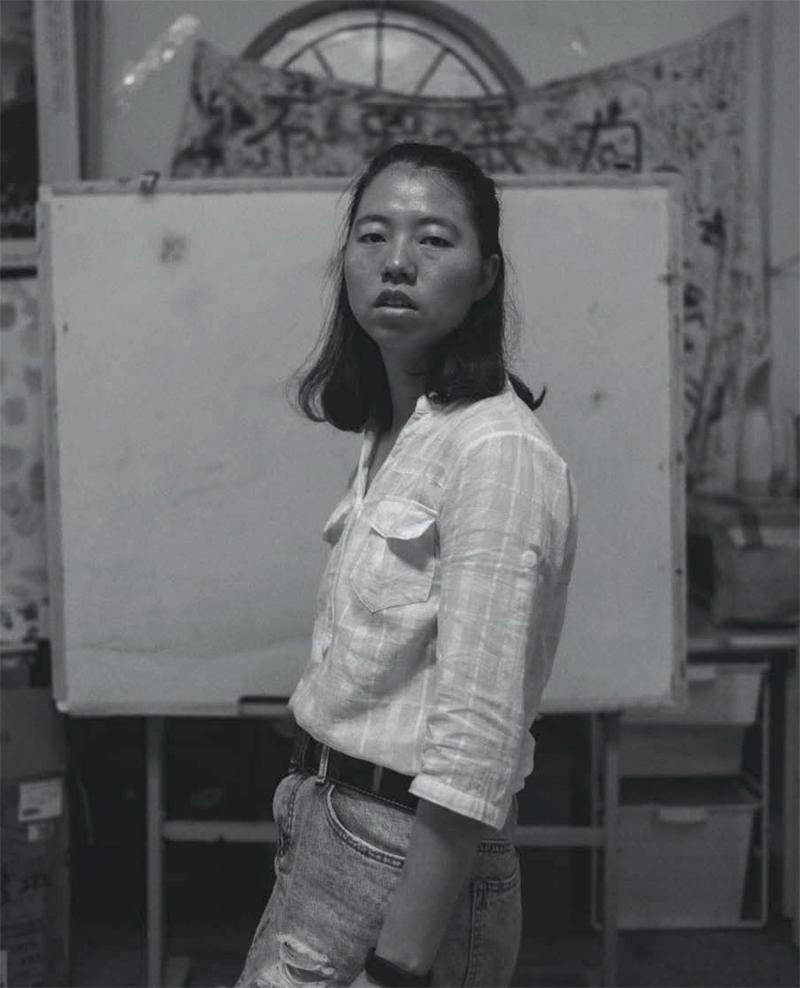

演員飯飯記得十年前,第一次在公益機構見到丁麗,她話不多,很靦腆,臉上有甘肅女孩特有的兩片紅。十年過去了,當我在活動室見到丁麗,她皮膚白皙,身材修長,穿著輕薄的綢裙,說話語速很快,聲音清脆,耳墜隨著講話輕輕地晃。

采訪中,她頻繁和我談權利:“你采訪我,問題都是你決定的。我是跟著你的思路走,我沒法說出我想表達的東西。”

她質疑媒體報道和文藝作品,把底層苦難放大成熱點,在中產的圈子里傳播,“是不是在消費工人?”

我問她,這些理念和想法從何而來。她說從書上,有些也來自她對打工經歷的思考。她家的書架上,《美麗的權利》、《婦女與社會性別研究》一類的書擺了兩排。她說,很早進入公益圈讓她接觸到大量資源,才有機會快速成長。“如果機會給了別人,她們也一樣能做得很好。”

在戲臺上,丁麗站在紅布后面等待出場。她露出半個頭,從布后面繞出來,彎腰做出拾掇麥子的動作。這是14歲的一天,她正在麥場上勞作,媽媽突然告訴她,家里不能供她念書了。

丁麗把紅布卷成包裹,當作書包抱在懷里,她在臺上自白:“每每看到穿著校服的同學,我心里有很多渴望和無奈。但我也只能回宿舍,默默寫起了日記。”

輟學后,丁麗在打工的廠里發現了一個圖書館,晚上借著宿舍走廊的燈,通宵看書。她那時看《簡·愛》,記住了里面的一句話:“我貧窮,卑微,不美麗,但當我們的靈魂穿過墳墓來到上帝面前時,我們都是平等的。”

圍城內外

第一次上臺時,朱朱不知道自己的眼睛該往哪兒看。社區的小會議廳里坐著近100位觀眾,她說著臺詞,眼神一會兒放在墻角,一會兒放在觀眾的頭頂以上,最后定在沒人坐的最后一排。

她演流產手術后爭吵的戲,“心里沒底”,擔心“觀眾會不會鄙視我?”她曾對女工友講起,對方用怪異的眼神看著她:“你這女人怎么這樣?不都是嫁雞隨雞,嫁狗隨狗嘛。”但當表演結束,掌聲淹沒了會議廳。女觀眾上臺,因想起自己的相似經歷而失聲落淚;男觀眾上來冷靜反思:“有老婆呢,才有這個家。愛老婆就等于愛這個家。”

朱朱最喜歡這個環節。“是壓抑后的釋放,釋放了心里輕松很多。”

8年前,朱朱在產下第一胎六個月后再次懷孕。她不想生,懷胎三個月時去做流產手術。術后她常常腰痛,做體力活非常吃力。婦科病長期困擾著她,去年要做兩個婦科手術,但她交不起住院費,手術最終沒做成。

她21歲在酒店做客房服務員,認識了負責酒店物業的男同事,開始戀愛。朱朱說,家里催著結婚,長輩們讓她找個有技術的男人。男同事會做招牌和電工,比工廠里的男性能養家。但婚前,對方因為她不買早點給了她一耳光。計劃分手時,她發現懷了對方的孩子。

“總有一天給你打回來!”朱朱告訴我,她選擇結婚,但從此和丈夫一有爭執就動手。為了離婚,她和丈夫鬧到法院。沒離成,朱朱改變了策略:丈夫回江西老家,她一個人留在深圳,和離婚感覺差不多。

我向朱朱索要她丈夫的聯系方式,被她拒絕了。“他不會理你,還會怨我。”她說丈夫從不愿接觸她的工作和朋友圈。一次她把“綠色薔薇”的微信推文發到婆家群里,丈夫問她:“你瞎發什么?和我們有什么關系?”

說起“單身生活”,她開心地在床上蹦:“她們都羨慕我,說你怎么活得這么瀟灑呀!我就告訴她們,有什么想不開的?想開了就什么都好了!”

13歲來深圳,她看著其他女孩為賺快錢站街,染了一身病。夏夜里,工廠附近的草地上總有男女抱著翻滾。一切都讓她把性和骯臟聯系起來。“我不想糟蹋自己的身體。”

22歲,她和現在的丈夫發生關系后,認為這輩子不能再和其他男人做同樣的事。“如果有的選,我不想結婚,不想談戀愛,也不想發生那種事。”

流產落下婦科病后,她去醫院看。醫生問她有沒有性生活,她羞于承認,但從此又把性和婦科病聯系起來。

“沒談戀愛,沒發生性關系之前,我身體都很好。”采訪中,她向我說起現在沒什么性生活,表現得如釋重負,似乎沒有是種解脫。

她聲稱自己從不想戀愛,卻時常羨慕早戀的中學生。她讀過瓊瑤,追《流星花園》,《大魚海棠》她也很喜歡,覺得男孩女孩跨越兩個世界的愛隋太感人。我問她,你就是喜歡這種愛情故事啊?她臉紅著低頭笑。過一會兒又對我說,那都不是真的。

流產后的爭吵戲演完了,朱朱退場,留下丁麗繼續演自己生子的片段。她上前一步,站到舞臺中心:“當小孩從我身體里出來,我覺得女人的身體太神奇了!”后面的一排演員張開雙臂,跟著她重復:“太神奇了!”丁麗說:“她有手!”演員們紛紛揮著雙手;“她有腳!”大家晃晃自己的腳。“她有眼睛!”大家指指自己的眼睛。

“可是神奇過后,她對我身體的限制也越來越多。”丁麗頓了頓:“我要上班。”一個演員撲上來,把她的肩膀壓歪了;“我要做家務。”另一個把她的腰壓塌了;“小孩生病了,我要帶她去醫院。”第三個壓得她蹲下來;“小孩上學,要我上環。”最后一個把她撲倒在地板上。

幾秒后,演員們一個個站起來,丁麗最后也站了起來。采訪中,我向她問起這個情節。“這是表達我們共同的愿望,”丁麗說,“想從束縛中掙脫。”

丁麗對性的最初認知來自電線桿上的處女膜修復廣告,上面教育她們保持貞操,婚后初夜必須見紅,但她很快通過公益講座了解到了正確的性知識。有一天淋浴,溫熱的水流滑過,她突然察覺到身體某種異樣的感受。她很驚喜,開始探索身體,發現女性也可以取悅自己。她把性看作婚姻中重要的部分,一定要婚前測試是否合拍。

兩年前,她注冊“綠色薔薇”,沒和丈夫商量,之后為機構投入大量時間精力。丈夫既不滿她為工作奔忙,也不理解她倡導的女權思想。婚后,丁麗同時負擔工作和家務,丈夫很少幫忙,她覺得不公平,要求丈夫為她的家務勞動付費,洗一次碗至少20塊,丈夫覺得匪夷所思。一次丈夫沖孩子發火,她擔心丈夫打孩子,直接報警了,丈夫因為這事一個月沒和她說話。初次采訪一小時后,她就告訴我,由于價值觀不合,她和丈夫離婚了。

土耳其家園

在戲劇結尾,演員們在臺上拉起手,邊跳邊唱《我想》,第—句是“我想有個家”。

歌由她們集體創作,靈感來自一個女工的一組照片:她剛來深圳時,第一次去的每個地方,包括大海、蓮花山……深圳給了她很多第一次,給了她憧憬,她想扎根在這里。觀眾被拉上臺加入舞蹈,整個劇場回蕩著“我想有個家”的大合唱。

丁麗回憶起自己的青春期,10年前,在公益機構下了班,她和同事們跑去橫崗大廈唱歌,在一個投幣KTV,一塊錢唱一首。大家唱到深夜,出門走在橫崗最繁華的大街上。她們穿過成片商品房,一個人突然喊了一句:“是我們勞動者創造了美好的大廈!”大家亢奮起來。另一個人對著高樓一指:“看我們勞動者勤勞的雙手!”有人起了個調,大家開始邊走邊唱《國際歌》。唱完又唱《美麗的朝霞》,唱到“在這林立的高樓大廈,哪里是我的家”,眼前剛好又是一座高樓大廈,她們激動地在路上亂跑。

深圳給了朱朱一個在瘋玩中度過的青春期。她跳出了同鄉打工者的圈子,和“比較開放”的四川、湖南姑娘去歌廳蹦迪,去冰場學溜冰,一次摔得連班都上不了。一個call機99塊,其他打工女孩舍不得買。朱朱每月攢幾十塊,兩個月就去買了一臺。有call機以后,她玩得更瘋了,因為她隨時能用call機找到玩伴。

“我在深圳比在老家還久,整個青春給了深圳。”我跟著朱朱坐車回老家時,她突然感慨:“現在年紀大了,沒準兒哪天深圳一腳把我蹬走。”

流水線上的工作不招收30歲以上的女工,朱朱32歲了,覺得自己老了。她考慮過回老家生活,但回家路上,她一直嘟嘟囔囔:“還回家嗎,要不別回家了。”

我讓她給家里打個電話,告訴他們帶我一起回家。

“不用打,沒人管。”

我再三要求,她終于翻開手機通訊錄。“哎,我怎么都沒有我媽電活啊。”

朱朱的媽媽生了五個女兒,第六年生了兒子。家里父母各一個房間,弟弟一個房間,五姐妹共用一個房間。嫁出去的女兒哪個回來了,就臨時住在這間小屋里。

屋里堆滿全家的雜物,四處是灰。朱朱把床上的雜物搬下來,掀開席子,一只蟑螂倉皇逃竄。天氣又悶又熱,朱朱坐著扇蒲扇。家里只有父親和弟弟的房間裝了空調。爸爸早出晚歸,兩天里,我只看到他的一個背影。

朱朱是家里第二個女孩,3歲還不會走路、說話,經常發燒,吃什么都吐,連累家里更窮更難。朱朱說,媽媽總沖她抱怨:我也不想過這么窮的生活,我也不想要這么窮的家庭。可你知不知道,生不出兒子,全村人都不給我好臉!當初真想把你丟了。要是把你送人了,我就不會是今天這副窮樣子。

朱朱聽了立刻反駁:那你為什么不把我丟了?你把我丟了,說不定我還能趕上個好人家。我就能上學了,也不用被你逼婚了,我就不是今天這副德行了!

房子正對著小賣部,門口一張麻將桌,一群男人圍著桌子閑聊、打麻將,嘈雜聲持續到凌晨三四點。

“我每次回來,只聽到男人的聲音,聽不到女人的聲音,女人都在下地干活。”我和朱朱躺在床上,朱朱熱得睡不著,床板硌得她難受。她坐起來盯著天花板,屋子里除了雜物和床,只有高高的天花板和空墻壁。“你看,生活就是這么無聊。”

天還沒亮,雞鳴就此起彼伏。客廳的擺鐘響過8下,朱朱騎上電動車,在晨霧中出發了。她帶我穿過老家城區,一路給我指兩邊的房子。“這棟是我表哥的房。”騎出幾百米又指著另一棟:“這是我姐的。”半小時車程,她指出了全家所有人買的房。她至今住在深圳城中村的出租屋里,月租600塊。“只有我沒房。”

2002年,深圳房子均價幾百塊。那時她16歲,看中一套5萬塊的小房子。她和家里商量,每年將近一萬的工資,能不能不寄回家了?存下來就能買套房。家里拒絕了她,問她是不是太自私了。

現在她沒家可回,覺得自己沒有歸宿。為參加公益活動,她去過北京、廈門,但她不喜歡這些城市,“那都不是給我這種平民百姓的。”

在幼兒園做生活老師時,她聽一個家長說起去土耳其旅游的經歷。聽上去,土耳其很窮、很破,怎么努力都好不起來。“就像我一樣。”她不知道土耳其在哪兒,只查了那里的經濟狀況。網上講得不清楚,她辦了護照,想去旅游看看。

我問她,中國也有窮的地方,為什么非要跑去土耳其?

“我想不出中國哪里窮。中國現在經濟發展多快呀,哪里也不會比土耳其更窮。”她說土耳其應該是個原始世界,不像有錢人的世界,天天勾心斗角。“我覺得好累,我想看看土耳其是不是不用這樣。”

她向我講起老家總有人爭土地,工廠里總有人為升職互相舉報。她說自己思想簡單,搞不定這些,只有土耳其這種原始社會適合她。但土耳其簽證要求存款五萬,她拿不出來,最終沒有去成。

學不會的函數

朱朱是“綠色薔薇”里除丁麗外唯一的正職人員。丁麗很忙,手指在鍵盤上飛舞,不時打電話對外聯絡。朱朱常常蹲在地上哄孩子,出門取文件,和城中村的街坊聯絡感情。總有人路過活動室,隔著很遠就喊朱朱的名字,讓她幫個小忙,比如復印文件。

丁麗現在代表新銳女性和伊能靜同臺做ted演講,去北京和崔永元合作主持《打工春晚》,獨力撐起一家公益機構,靠自己的事業在深圳安身立命。

但朱朱在“綠色薔薇”工作一年了,覺得自己沒有成長。她參觀其他機構,發現新人都能獨當一面,只有她停滯不前。她自稱“沒有職業操守,腦子里沒這方面智慧”。她將“職業操守”解釋為女性主義之類的理論框架。她用一種辦公軟件寫東西,始終不太明白怎么用。做完文件保存了,第二天又找不到了。周末要辦活動,她兩天前才想起:還沒外聯通知大家。

朱朱意識到自己需要改變。去年,她在老家廣西貴港的廣播電視大學報了一個大專,學工商管理。作為成人教育的一種形式,電大以網絡遠程教育為主,周末開設函授課。她期待學到本領,畢業做文秘。

我和她一起去聽了次課。從深圳到貴港,要坐4小時動車,中途在廣州轉車。她說回貴港學習比在深圳便宜3000塊,可以分期付款,每月只須從3000塊工資里拿出250塊。

40多人的教室里,除了三四個男生,其余都是女性,從20到40多歲不等。一些媽媽帶著孩子來上課,小孩在教室里四處亂跑,老師的講話總被打斷。

這是一節經濟數學基礎課,講授函數和微積分,但老師一直在教大家把答案對應填入網上的作業提交系統。姑娘們盯著電腦屏幕抄答案,朱朱突然舉手:我想知道那個函數到底怎么算出來的。

老師看了她一眼:“哦,這很復雜,這里面的問題太多了。”

另一個姑娘舉手:“老師,你能不能真的教會一個人給我們看看。”

全班大笑。老師嘆口氣:“難道這里有人能學會嗎?”教室里一陣沉默。

下了課,朱朱跑去加老師微信,以備請教實際工作中的數學問題。

老師年近40歲,扎著馬尾,表情嚴肅。她瞥了朱朱一眼:“那我也未必知道。我們這個課,就是教你一個數學思維。”

“我知道是這個思維,但那個實際問題我也要會解決啊,像求導啊解析啊這些。”

“你打算用多長時間學函數?你知道我學了多久嗎?”老師抬高聲調:“我大學學了4年啊!學函數要有始有終,你這種學不會的。”

朱朱走出教室,跺了下腳,沖著樓道喊:“哼!我怎么就不能有始有終了?”

我問她,做文秘需要懂函數嗎?

“可是既然學了,把它學會了不好嗎!”

她反復向我強調,函數是她的愛好。她常在出租屋的陽臺上寫數學練習冊。她學《西方經濟學》也非常認真,教材上用不同顏色的熒光筆畫滿重點。課堂上,老師講到“消費者均衡”這一節,書上寫著均衡條件公式:

Px·Qx+Py·Qy=M

Mux/Px=MUy=Mum

她突然忘了P、Q、M和x、y分別代表什么,翻到前幾頁去找,看懂了就興沖沖地給我講一遍。

下午的課程包括管理學課和公共關系課,但因為發錯教材和突然斷網,都沒上成。4點,無課可上的朱朱提前回家。她在路上感嘆:“我總結自己的一生,就是學習的一生。”

“其實是因為沒文化,什么都要從頭學,沒辦法專門積累哪個方面。”她說,“這些年我就是在晃。”

她在戲里也說了這句話:“我一直都在瞎晃。”吳加閔說,這說明朱朱對過去的經歷有判斷,她不是傻呵呵地就這么過去了,她覺得一切都沒意義。

眼下,朱朱很快又打起精神,期待明年3月的畢業證。

走到校門口,她筆直站好,表情嚴肅,讓我退后一點兒,給她和破落的學校合張影。

謝幕之后

演出告一段落,一個上午,我和丁麗、曹昂湊在朱朱家。曹昂是中國社科院新聞與傳播研究所的博士后,關注性別議題,為課題長期跟蹤機構活動。初見時她告訴我,戲劇的目的在于把個人經驗上升為社會議題,但朱朱糾結于個人瑣事,很難從社會角度看待兩性不平等。她對婚姻不滿,卻把問題歸于“沒嫁好”,內心還是想有個男人可依靠。

在朱朱家,我問曹昂:現在戲是演完了,但女性在現實中能怎么掙脫?她們的生活,不就是困在個人瑣事里嗎?

“她一個人的力量肯定不行,要有更多機構支持她們。”曹昂站起來,在狹小的空間里來回走動:“信息上的,傳播性知識和勞動法;情感上的,大家分享自己的經歷,鼓勵彼此要自立;物質上的,做社工至少比廉價勞動收入高吧。”

“個人意志也很重要。”丁麗說,“就算現實改變不了,至少我內心解放了,不是為別人活著了。”她驕傲地舉例:她如果哪天累了不做家務,不會覺得是罪過。

三個人圍著小桌激烈討論,從女性主義理論談到相關文獻,仿佛在逼仄的出租屋里開學術研討大會。朱朱把炒好的空心菜端上來,拎個板凳坐到陽臺上,一言不發。

第一次見丁麗時,我們談戲劇對女工的意義。“戲劇是—種自主發聲的工具,發聲是—種建構歷史的方式。”她說,戲劇還可以讓理念內化《她們說》講述性別議題,演員們能從中認識到性別不平等的普遍性,爭取自我解放。

我問她,女工們能理解這些東西嗎?

“不理解也沒關系,至少她們覺得自己的故事有價值,自己這個人也有價值。”她舉例:研究生、博士生來機構做調研,從前她們對學生是仰視,覺得文化人比自己高一等,現在能隨口讓學生幫她們帶孩子。

“這不就是改變嗎?”

那天,朱朱始終顯得沉悶。下午,丁麗和曹昂告辭,朱朱接一個老鄉來家里,我們又聊起朱朱的婚姻困局,老鄉笑她看不慣老家男人大男子主義,找個外省的,結果也一樣。

朱朱說:“能找個靠譜男人就好了。找到了就一起留深圳,或者我帶他回老家。”

我鼓勵她:再找要找個尊重女性的。

朱朱和老鄉沖我苦笑:你覺得我們這個階層,能找到這種男人嗎?

朱朱說,她曾經很為自己打離婚官司而驕傲。“我是接觸過公益的人了,我有維權意識了,至少要離婚帶走兒子。”但她最終又放棄了,認為自己不可能離婚。她沒房沒存款沒保險,離了沒處養老;兒子跟著她,在深圳沒法上學。

我走進朱朱的臥室,床上放著很多毛絨玩具:兩只兔子、一只熊、一只貓和一只熊貓。她說一個人睡感覺床太空,放上它們會好得多。有時她在床上練習彈尤克里里,“它們都能當我的觀眾。”

床頭墻上有一大片密密麻麻的心形貼紙,是她手寫的短句子:我生病沒有人照顧,高興沒有人分享/被雨洗后的春天,你知道我在想你嗎?被風吹過的夏天,你知道我的愛嗎?/我不是傻子,你不會愛我的。

邊緣處的貼紙是英文的:I must leaveVOU.Forever now.Love cannot live withmistrust.我問她這條英文什么意思,她讓我把貼紙翻過來,背面是對應的中文:我現在必須永遠離開你了。沒有信任是不會有愛的。她先想到這句中文,又去網上查了英文翻譯,把英文那面沖外貼著。“因為不想讓別人知道。”

墻上還貼著她兒子的大幅照片,旁邊寫著:依然想念兒子,寶貝,媽媽想你啦!她畫了一個微信里嘟嘴親親的表情。兒子今年8歲,因為沒有深圳戶口,去年回老家上小學。此前的8年,朱朱一直把孩子帶在身邊,現在她每兩個月跑一趟江西看孩子。在城中村的圖書館,她懇請館長送她幾本書:《論語》《孟子》和《莊子》,她要拿回去教育兒子。她曾告訴我,兒子的成長是她現在最看重的事。“不能再讓他像我—樣,晃了20年一事無成。”

她從不承認自己需要情感陪伴,但她在鼓浪嶼只買了一樣紀念品,是三個木頭做的貓咪掛鏈,上面分別刻著她名字的三個字:朱、麗、琴。她發朋友圈曬掛鏈,配文“最美好的禮物”。有個朋友留言索要,朱朱回復:我特意買了三個,就想我、老公、小孩各一個,這是我送他們的禮物。

她一個人住,出租屋門口貼著自己寫的春節對聯。上聯:張燈結彩迎新春;下聯:歡天喜地度佳節。橫批:家庭幸福。

告別

見到朱朱的最后—天,我們去找戲劇的音樂指導黃小娜,路上經過朱朱打過工的廠子。工廠已倒閉多年,工人宿舍變成了派出所。旁邊是她和丁麗十年前一起做過義工的公益機構,辦公室變成了洗車廠。

黃小娜和丈夫董軍同在重D音樂隊,幫助女工做戲劇。我問他們作為觀眾的感想,董軍說,他想到自己的伯母,一輩子沒走出過村子,在廚房里打轉兒。“我覺得好悲哀。”

“我不認同董軍說的悲哀。”黃小娜帶我走進里屋,把門關好:“女性做一輩子家務沒價值嗎?只有外面的世界精彩嗎?康德一輩子都沒走出過小鎮,可人家寫出了自己的哲學。”

關于這場爭論,我后來去問朱朱的看法,她說她既向往外面的世界,也想顧好家,但她覺得自己哪樣都沒做到。

那天在小娜的排練室,朱朱告訴我們,她準備回江西,和老公一起過日子了。

我很驚愕:不是說要掙脫婚姻嗎,怎么又要回去了?

朱朱說:兒子在老家等著我,我在深圳也沒有一個志同道合的男人。

關于朱朱的這個決定,我離開深圳后多次聯系她討論。她一會兒說接觸公益讓她堅信女性要獨立,只要內心有堅持,環境不會干擾她;一會兒又說回去了不知道會怎樣,眼前一片茫然,不行就“入鄉隨俗”。最后她問我:“我為什么這么矛盾呢?”

我問:你會不會覺得,回去還是一種妥協?

她反問:那我還能怎么辦呢?

我把這個問題拋給小娜,她沉默了一會兒,對我說:“也許是改變不了什么,但你不能說這個過程對她沒有價值。”

小娜從政法大學畢業后,在工人公益機構做了十年社工。最近,他們回訪當年幫助過的一批工友,發現十年過去了,工人們其實沒什么變化。現實的問題復雜纏繞,遠非一時的覺醒就能解決。當年社工灌輸的種種理念,他們現在大部分都忘了。唯一記得的是,在打工的艱難歲月里,機構給了他們一個溫暖的家。

我在深圳的最后一晚,姑娘們湊在一起,在城中村的一家大排檔給演員飯飯過生日。再過幾個月,飯飯也要離開深圳,和丈夫回老家定居。一出戲總有謝幕散場的時候,但飯飯說,那是“很重要的、美好的回憶”。

夜里飯局散了,大家三三兩兩走回家。我對丁麗說,我要走了,明天回北京。

走在前面的朱朱突然回過身,隔著很遠沖我喊:“走啦?”

我點頭。

路燈底下,她停了一會兒,舉起一只手臂向我揮了兩下,轉身消失在夜色中。