基于傳感器技術的“植物的呼吸”實驗教學

袁 誼 劉福花

(北京市高井中學 北京 100041)

“植物的呼吸”為北京版7年級下冊生物學教材第6 章“生物的呼吸”中的內容。 《義務教育生物學課程標準》要求描述綠色植物的呼吸作用,教學中需要幫助學生形成的重要概念是: 在生物體內,細胞能通過分解糖類等獲得能量,同時生成二氧化碳和水。 通過前概念[1]調查發現學生主要存在以下幾個錯誤的認識:①植物的呼吸是吸收二氧化碳和釋放氧氣的過程;②植物呼吸的器官是葉;③植物白天進行光合作用,晚上進行呼吸作用。為幫助學生建立科學概念,教學中對教材內容進行開發和拓展,組織生物學探究小組的學生應用傳感器開展實驗活動,對植物的呼吸進行定量分析,為本節課概念的形成提供數據支持。

1 驗證萌發種子的呼吸

1.1 設計思路 課堂教學中,學生通過教材上的傳統實驗對植物的呼吸現象有了定性的觀察,掌握了檢驗氧氣和二氧化碳的實驗方法。 使用傳感器技術可以記錄植物呼吸過程中氣體含量的動態變化,將實驗數據應用于課堂教學,有助于學生形成重要概念,培養學生數據處理和分析能力。

1.2 實驗器材 朗威DISLab7.0 數據采集器、氧氣傳感器、二氧化碳傳感器、250 mL 廣口瓶、橡皮塞、醫用三通管、電動橡膠塞打孔器、托盤天平、萌發的黃豆種子、自來水等。

1.3 實驗過程

1.3.1 實驗材料的處理 用托盤天平稱取10 g(約16 粒)萌發的黃豆種子,均勻置于250 mL 廣口瓶中,使每顆萌發的種子周圍有足夠的空間。

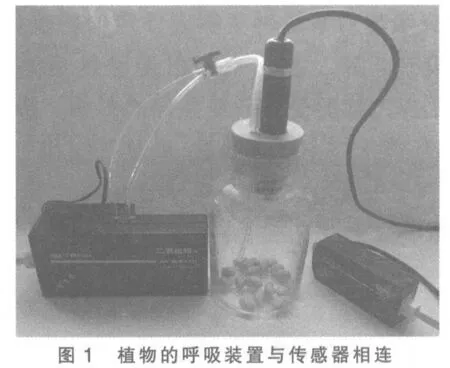

1.3.2 實驗裝置的連接 將廣口瓶的橡皮塞用電動橡膠塞打孔器加工成與氧氣傳感器探頭和醫用三通管(可連通二氧化碳傳感器的2 個軟管)緊密匹配的裝置,如圖1 所示。再將傳感器通過數據采集器與電腦相連,進入V7.1 實驗軟件系統。 點擊“通用軟件”,系統自動識別所接入的傳感器,并顯示廣口瓶內的氧氣與二氧化碳的含量。

1.3.3 實驗圖線的采集 點擊“組合圖線”,分別添加“氧氣含量-時間”和“二氧化碳含量-時間”圖線,表示萌發的黃豆種子呼吸過程中廣口瓶內氧氣和二氧化碳含量的變化。 通過“圖線控制”設置合適的坐標軸間距,便于長時間觀察記錄。

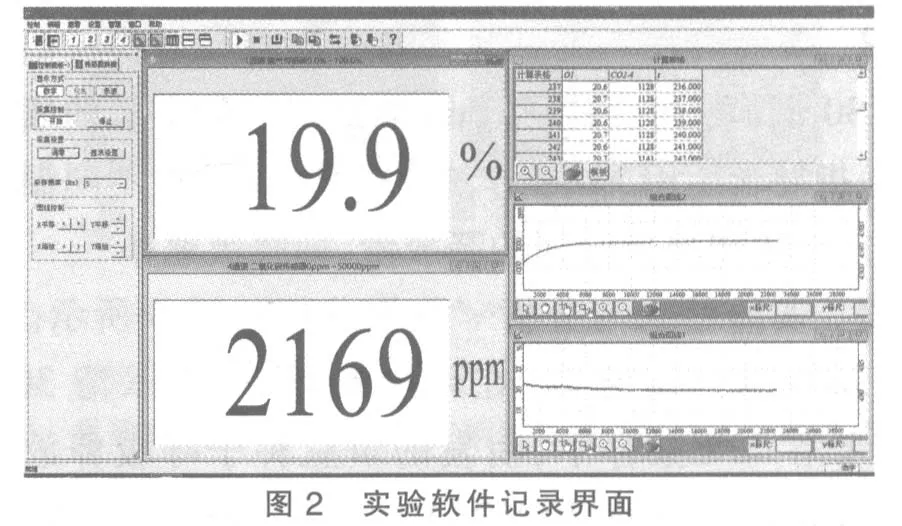

1.3.4 實驗數據的記錄 打開“計算表格”,選用自動記錄,設定記數時間間隔為60 s,同步記錄實驗數據,連續采集6 h。 實驗操作界面如圖2 所示。

1.4 實驗結果與分析 本次實驗的環境溫度為20℃,在記錄的6 h 之內,廣口瓶中的氧氣含量隨著時間的增加逐漸降低,由初始值20.6%降低到19.9%;二氧化碳含量隨時間的增加逐漸升高,由初始值1 166×10-6升高到2 158×10-6。

實驗結果驗證了萌發種子在呼吸時消耗氧氣,呼出二氧化碳。 同時,學生發現氧氣含量與二氧化碳含量的變化并不是勻速的,而是一個不斷變化的過程,這是傳統實驗中無法觀察到的現象。

針對學生課前錯誤的認識,教師指導感興趣的學生在課后選擇新鮮的葉片(遮光處理)、馬鈴薯塊等作為實驗材料,按照上述方法進行長時間的觀察記錄,驗證了植物的各器官在白天和夜晚都要進行呼吸作用,從而消除錯誤的概念,建立植物呼吸的科學概念。聯系實際生活,學生能對臥室不易擺放過多植物作出合理解釋,用科學知識指導生活實踐。

2 探究溫度對萌發種子呼吸作用的影響

2.1 設計思路 教材中指出無論是動物還是植物,呼吸作用都要受到環境條件的影響。 影響呼吸作用的環境條件主要有溫度、水及氧氣和二氧化碳的濃度等。一般來說,在一定的溫度范圍內,溫度升高,呼吸作用就會加強;溫度降低,呼吸作用就會減弱。 對于這部分內容的教學,通常采用資料分析的方式幫助學生理解,對學生而言比較抽象。 筆者嘗試將不同溫度下萌發種子產生的二氧化碳分別通入澄清的石灰水中,發現現象的差異并不顯著,而傳感器實驗系統能精確記錄數字微小的變化,為該實驗的探究提供了有利的技術支持。

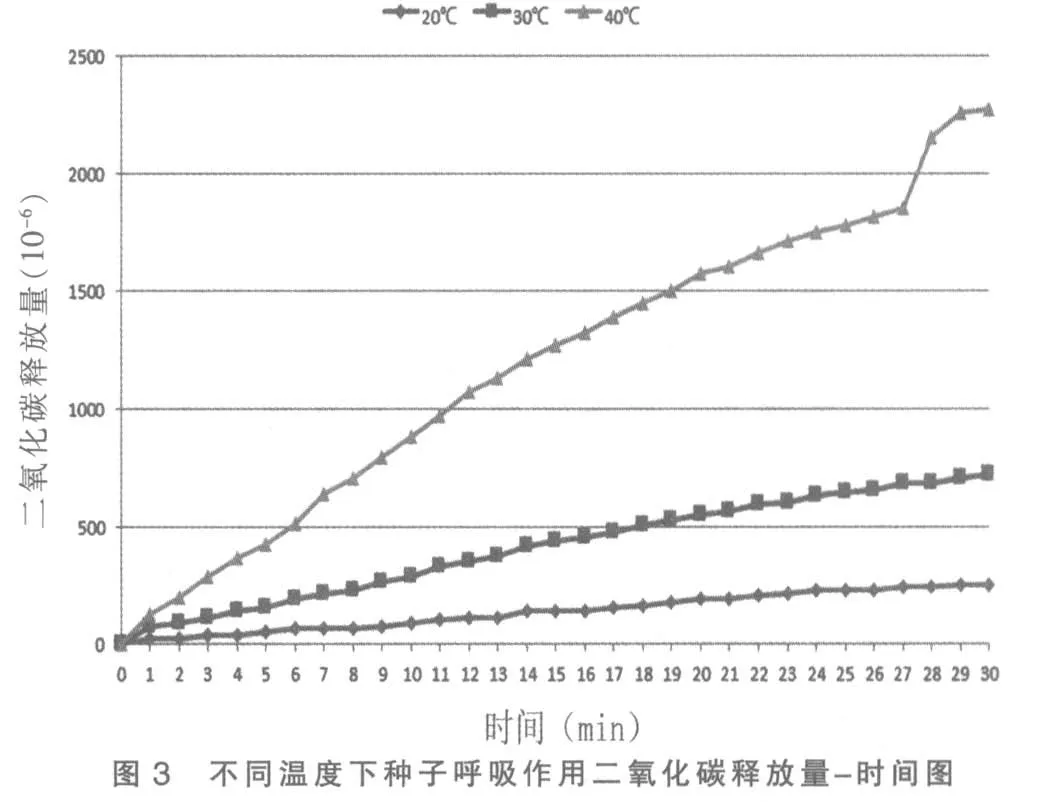

根據實驗室的設備條件,向學生提供恒溫水浴鍋等器材,將學生分成3 個小組,采用與“實驗1”相同的實驗方法,在同一時間內記錄萌發的種子在室溫20℃、水浴30℃和水浴40℃條件下二氧化碳的釋放量,記錄時間設定為30 min。

2.2 實驗過程 匯總這3 組的實驗數據,在記錄的30 min 之內,每隔1 min 取二氧化碳含量的增加值,指導學生用Excel 作統計分析,比較在不同溫度下二氧化碳單位時間的釋放量,即呼吸速率[2]。

2.3 實驗結果與分析 數據分析如圖3 所示。在記錄的30 min 之內,在環境溫度20℃、水浴30℃和水浴40℃條件下,萌發的黃豆種子呼吸釋放的二氧化碳量分別為252×10-6、467×10-6和1 553×10-6。 其中,在水浴40℃條件下,從第2 min 之后,二氧化碳的釋放速率很明顯高于其他的溫度條件。 由此得出實驗結論:在實驗的溫度范圍內,萌發種子的呼吸作用隨溫度的升高而加強。

筆者將該實驗結果運用于“環境條件對呼吸作用的影響”課堂教學中,由探究小組的學生展示實驗過程與數據統計圖,豐富了課堂內容,也鍛煉了學生統計分析、語言表達與交流等能力。

3 反思與討論

以上實驗結果對課堂教學起了有效的輔助作用,拓展了學生認知的廣度和深度。然而學生的實驗過程并不是一帆風順,通過查閱文獻和反復修改實驗方案總結出以下注意事項:

①分組實驗時,基于傳感器電子元件的靈敏度,為使實驗結果具有科學性,應取氣體含量的變化值做橫向比較[3];

②選取少量的實驗材料,使密封瓶內有足夠的氧氣,避免長時間記錄時二氧化碳含量過高抑制呼 吸作用[4];

③在實驗2 中,選用40℃及以上溫度時,如果進行長期記錄,數據和圖線波形比較不穩定,可能是在較高的溫度下種子呼吸作用較強,持續產生了大量的水分,水蒸氣影響了廣口瓶中氣體的比例[5]。 因此選擇了前半個小時穩定的數據進行比較,或者在呼吸瓶與傳感器之間連接干燥瓶進行改進。

由此可見,傳感器實驗技術為初中生物學教學提供了先進的實驗手段,提高了實驗效率,增加了實驗的精確度,也解決了傳統實驗中無法解決的問題。 在教學中合理使用傳感器可激發學生的學習興趣,啟發學生的思維,提高學生的實驗探究能力,有助于學生生物科學素養的養成。