老勞模陳克任:一路耕耘一路歌

“教書育人的一生,是快樂的人生,幸福的人生,有意義的人生。”這是江蘇省靖江中等專業學校關工委常務副主任陳克任的人生理念。陳老已年逾八旬。在四十年的職業教書育人生涯中,他辛勤耕耘,桃李芬芳,曾獲“江蘇省勞動模范”稱號。退休近二十年來,他雖不再登講臺教書,但始終不忘育人,為教育青少年傾注真情,奉獻丹心,被評為“全國關心下一代工作先進工作者”。

言耕:主題宣講

陳老退休后,相繼加入了靖江市五老志愿團、老勞模志愿團、教育局五老志愿宣講團。人們都說,他是宣講團的一面旗幟。這些年來,他堅守在關心下一代的宣傳陣地上 ,向青少年傳播正能量,點燃了一個個年輕人的青春夢想。

在一年一度的主題宣講中,陳老的宣講是最引人入勝的。比如,在向中小學生宣講“八榮八恥”社會主義榮辱觀時,他提出要從小做到“三不”:心中不忘天下(風聲、雨聲、讀書聲,聲聲入耳;家事、國事、天下事,事事關心),學習不怕吃苦(刻苦學文化、學科學、學本領),做人不闖“紅燈”(大到立身處世,小到待人接物,做到“紅燈停、綠燈行”)。在闡釋這“三不”時,他以古今中外的生動事例做注腳,用淺顯的語言說出深刻的道理。在宣講黨的十八大精神時,他以中國夢為線索,講兩個百年夢,講新四大發明夢,講五個美麗夢(美麗中國、美麗家庭、美麗道德、美麗青春、美麗人生),激勵孩子們將美麗的個人夢融入偉大的中國夢。10多年來,他巡回宣講120多場次,聽宣講的學生達4.8萬多人次,每場宣講總能博得聽講者的點贊和掌聲,一致反映“入耳入腦入心”。

筆耕:以文育人

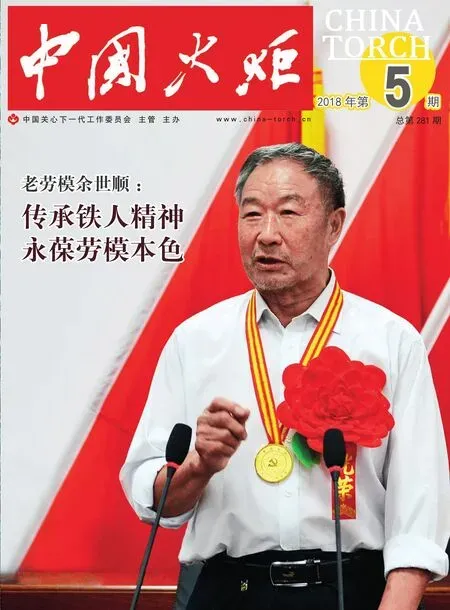

陳老雖然年齡越來越大了,但思維敏捷、頭腦清晰,這和他一直筆耕不輟有很大的關系。有人說,陳老肚子里有墨水。他回答說,人應該活到老學到老,不斷“充電”才能筆下生花。讀書看報是他生活中每天的“必修課”,《中國火炬》《關心下一代周報》每期必讀。他有“不動筆墨不讀書”的習慣,對有用的知識隨時搞摘抄,現已積累書報分類摘抄筆記60多冊。

這些年來, 為寫好宣講稿,陳老沒少花費心血。他常講,寫東西要首先吃透“兩頭”,即“上頭”精神和“下頭”實際,然后才能動筆。他要求自己,每篇講稿必須做到“四要”:要主題鮮明,要條理清晰,要有血有肉,要有針對性。初稿完成后,他先講給身邊的老同志聽,再講給家人聽,根據大家的意見集思廣益,反復推敲,力求完善。就這樣,他共磨合出較為滿意的宣講稿近20篇。他還精心撰寫了《凈化環境,鑄就心靈》《“火炬”指航程,周報育新人》《在引導中啟蒙,在活動中升華》《晚霞余輝映朝霞》《夕陽紅似火,再譜新篇章》等文章,被泰州市相關報刊采用。

情耕:代理家長

陳老對下一代,傾注了滿腔真情。他給自己定了一個規矩,就是從每年大年初三開始,去青少年學生家中走訪,深入了解情況,確定關愛對象。這一“習慣動作”,20年來從未間斷。他的關愛對象,主要是孤兒、單親孩子、特困生,像何小敏、李丹、施恩亞等9名孤兒,范鑫、趙益琴等8名單親孩子,宋勝男、劉雅靖、侯柯、林海等6名特困生,都是經走訪后由他自愿擔當的“代理家長”。對這些孩子,他就像對待自己的孩子,噓寒問暖送關愛,還協調社會力量結對幫扶,使他們乘上關愛直通車,讀高中、上大學、走上工作崗位。他還成功做好5名“小網蟲”的轉化工作。其中最值得一提的是小銀。小銀讀高三時因沉迷網吧荒廢了學業,數學作業往往出錢請人代做。陳爺爺幫他戒了網癮。高中畢業考上大學又迷上了玩手提電腦,以致幾門功課補考仍不及格予以留級,是陳爺爺的“跟蹤教育”又一次使他迷途知返。如今,小銀已大學畢業,自己開辦了一家電腦公司。他常說,陳爺爺不是親人勝親人,會終生銘記陳爺爺的這片真情。

心耕:傳承后代

陳老先后在如皋師范附屬小學、靖江實驗小學、靖江師范學校、江蘇電大靖江學院從教40載,桃李滿天下。他們大都從事教書育人工作,有的還走上了領導崗位。每當學子們一次次節日短信問候、一趟趟登門看望,一個老園丁的自豪感便油然而生。使他引為自豪的還有自己家的后代,“儉”“嚴”“誠”三字家訓得到了傳承。面對當今多元社會的現實,他的3個兒子都思想進步,踏實工作,闖出了各自的一片天地。2011年秋,他騎電瓶車被一輛違章停車的出租車碰倒,滿頭是血,3個兒子聞訊即刻趕了過來。在處理這起事故時,孩子們表現出的寬容與大度,使負有主要責任的出租車司機很內疚,他對孩子們的行為方式甚感欣慰。他的好家風還傳承給了孫輩。孫輩對爺爺很尊重,很孝順。孫女讀大學時,利用課余時間千針萬線給他織了一條長長的羊毛圍巾。她說:“爺爺冬天怕冷,圍上圍巾可御寒。”在南京、武漢讀大學的兩個孫子,每逢中秋、重陽等佳節,都主動來電話問候他。

陳克任這個老勞模,在關心下一代的這片沃土上,還和老同志一起鼎力打造了“老小攜手幫教后進村”“紅領巾成長林”“重行為規范,促健康成長”等享譽全省的特色品牌,譜寫了一曲曲動人的關愛之歌。