最美的月亮

王夢(mèng)影

國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)揭曉,數(shù)學(xué)家許晨陽(yáng)位列其中,引發(fā)了普羅大眾對(duì)數(shù)學(xué)之美的熱烈探討。

作為一個(gè)文科生,我對(duì)數(shù)學(xué)魅力的全部理解來自一位好朋友。她給我講過一個(gè)關(guān)于月亮的故事,“你這輩子可能見過的最美的月亮”。

講故事的時(shí)候,她在南京大學(xué)數(shù)學(xué)系讀書。她說一個(gè)極有造詣的師兄研究一個(gè)問題,遇到瓶頸,日夜思索。有一夜他在操場(chǎng)一圈圈走著,腦內(nèi)的齒輪“咔咔”運(yùn)轉(zhuǎn)。也不知過了多久,他竟有頓悟,仰頭看見一輪圓月。四下無人,世界清明一片。

我這位朋友那時(shí)過得并不輕松,一天到晚趴在一堆稿紙上,累極了就看看頭頂那盞兩頭有點(diǎn)發(fā)黑的日光燈。她開玩笑說,主修代數(shù)是因?yàn)閷?shí)在不想計(jì)算了,哪知道要算得更多。

她很喜歡開玩笑。我問她在研究什么,她總會(huì)把話題繞到數(shù)學(xué)家們聳人聽聞的八卦段子上,譬如某某在學(xué)生的葬禮上做演算。一起吃飯的時(shí)候她會(huì)捻起餐巾紙,揉來揉去給我演示不同維度上的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

許多年來,她一直在吐槽自己的專業(yè),也在吐槽中一路從本科念到博士。只有一次,我照常嘲笑她干嗎折磨自己時(shí),她說:“當(dāng)然是喜歡數(shù)學(xué)啊,不喜歡為什么要學(xué)啊。”

畢業(yè)之后,她從事了和數(shù)學(xué)無關(guān)的工作,很快自己攢夠錢買了房,生活穩(wěn)定幸福。她告訴我,自己始終沒有見過師兄所說的月亮,不知道那是怎樣的感覺。“我可能真的缺點(diǎn)才華。”她說。

這句話,我后來也聽不同的人說過。在我眼里,他們非常優(yōu)秀,我一度覺得那是精英矯情、謙虛的托詞,后來閱歷漸長(zhǎng),才慢慢咂摸出這句話里的苦味。

學(xué)海無涯,上下求索,有太多人的才華能助他們?cè)竭^平庸,看見通向卓越的大道。這是大幸也是不幸,因?yàn)橥蟮拿恳欢温范寂e步維艱。有人說,科學(xué)是一扇窄門。不是所有喜歡數(shù)學(xué)的人最終都能成為許晨陽(yáng)。

一位社會(huì)學(xué)博士后和我感慨,看到“大牛”發(fā)表文章,高屋建瓴、流光溢彩,讓他恨不得把自己苦苦做了3年的論文一把火燒了。研究天文的姑娘正在掙扎著爭(zhēng)取固定的研究職位,她在雨聲里嘆息:“我不確定我有沒有資格,只是不想放棄。”一位師姐說自己離校前最后一次去圖書館,“咔嗒”拉滅了桌上那盞綠色臺(tái)燈。“對(duì)不起啊,我只能到這里了。”她對(duì)沉默的燈說。他們比同齡人要努力聰明。他們很好,但還不夠好。

上個(gè)月看電影,影片中李白醉臥太液池邊,念著自己的詩(shī)句哭了。他說自己的詩(shī)里不是某個(gè)具體的人,“那就俗了”,哪怕那個(gè)人真的傾國(guó)傾城。他書寫不存于凡世的極致之美,并因此感動(dòng)落淚。那才是“云想衣裳花想容,春風(fēng)拂檻露華濃”。

或許正因?yàn)閺奈吹靡姡敲啦拍芩闶菢O致吧。

后來我做科學(xué)報(bào)道,常常想起朋友故事里的月亮。這甚至逐漸成為我的一個(gè)套路,在描述人類智慧的極致、探索的邊界時(shí),總?cè)滩蛔』孟胍环N平靜的大美,“影自娟娟魄自寒”。

有個(gè)朋友警告我:對(duì)前沿科學(xué)尤其是冷門科學(xué)的浪漫化,其實(shí)是一種一廂情愿。實(shí)際上,我把我無法理解的扎實(shí)工作,幻想成了無限縹渺的景色。“你以為大科學(xué)家都在修禪嗎?”他怒斥。

我有幸見過一些頂尖研究者。他們也焦慮,也脆弱,有時(shí)也懷疑自己,熬夜時(shí)也掉頭發(fā),爭(zhēng)基金時(shí)也上火嘴角起泡。他們中有很多天才,但天才也是人。

我從來都知道,那月色不靠譜。那個(gè)故事轉(zhuǎn)了幾遍,師兄已面目不清,所研究的問題有好幾個(gè)版本。好友甚至不太確定故事的真實(shí)性——“或許是有人做題做得暈頭暈?zāi)X,隨意編造的。”

我只是沒辦法控制自己,我沒見過那扇窄門后的世界,卻一遍遍在腦海中補(bǔ)完門后那輪沒人見過的月亮。

我忍不住想,紅塵闊大,那些得以行至窄門口,卻很久不得入內(nèi)的年輕人現(xiàn)在在干什么?他們會(huì)不甘心嗎?自己這樣聰明,本該堅(jiān)持下去再往前走一段。他們慶幸嗎?擁抱了沒那么完美的自己。

他們記不記得少年時(shí)曾經(jīng)那么熱烈地迷戀一門學(xué)問,想要究其奧秘?

或許那輪月亮只能屬于他們,那些一生未得見月色的人。

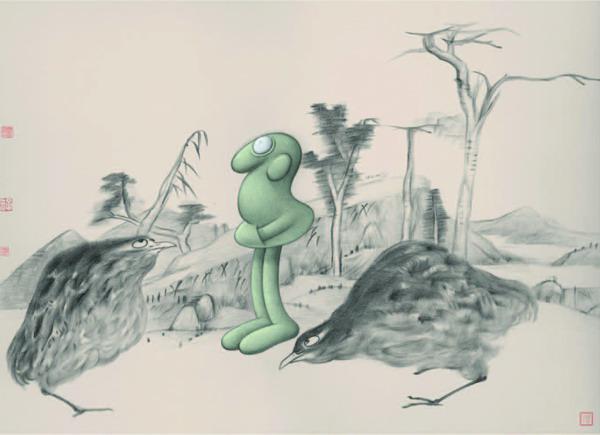

(漆 園摘自《中國(guó)青年報(bào)》2018年1月17日,劉 宏圖)