“慧眼”望遠鏡

天文觀測技術與接收信號的波長密切相關。在可見光波段,哈勃空間望遠鏡已做出一系列重大科學發現。但在更短波長的×射線高能領域,尚有若干重大科學問題有待突破。這為中國空間天文探測沖擊世界領先水平提供了難得機遇。

高能天體物理之所以引起人們的極大興趣,是因為它的研究對象是那些極端物理環境中的神秘天體,包括超新星爆發之后的致密殘骸——中子星或黑洞。它們與星系的產生和演化,以及時空和物質的基本物理特性都有著密切的聯系,為人類架設起一座氣體動力學、粒子加速和輻射過程的天然實驗室。這些高能天體在可見光波段通常都很暗弱,有些還被厚厚的塵埃遮擋;但如果有一雙觀察×射線的眼睛,我們就會看到遍布宇宙的超新星、中子星、伽馬射線暴、黑洞吸積盤都在像燈塔一樣源源不斷地輻射能量,讓整個天空都變成高能天體的世界。

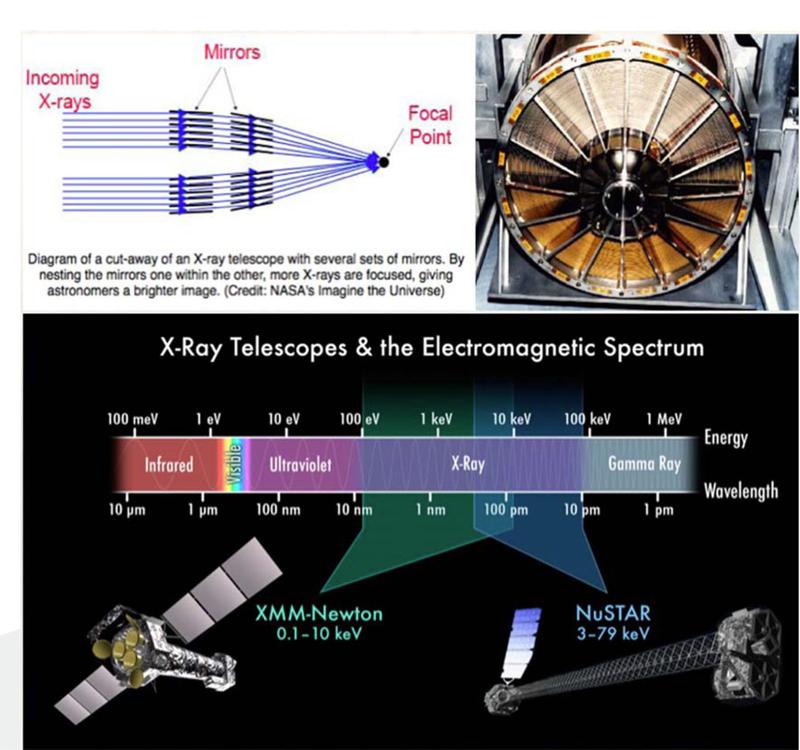

還有一個科學概念需要說明,那就是×射線的“軟硬”之分。×射線和可見光一樣,本質上都是電磁波,都具有波粒二象性,只是波長與能量不同,所以在傳播過程中顯現出來的性質也有所不同。×射線因為波長極短,能量又很高,在傳播的時候更接近粒子。按照科學家的傳統劃分,能量在20千電子伏(keV)以上的×射線,被稱為硬×射線;能量在10 keV以下的,就被稱為軟×射線。高能天體發出的硬×射線,更容易穿透宇宙塵埃和氣體云團,不受它們的遮擋。

然而,要想獲得硬×射線的天空圖像,是一項復雜而艱巨的工程。最大的困難在于X射線穿透力太強,當我們把一臺普通的光學望遠鏡對準×射線天體的時候,×射線不會像可見光那樣在鏡面上發生反射或折射,而是直線穿過鏡面,另有一部分被吸收。因此,使用普通的光學成像系統,無法匯聚零散的×射線光子來形成較為明亮且可被識別的天文圖像。所以早期的×射線觀測都是簡單地探測來自天體源的光子數目,沒有空間分辨能力。

要給×射線成像,一般要用到“掠入射”這一物理現象,也就是讓望遠鏡的鏡片盡可能光滑,并讓×射線從側面入射。這時反射率就會大大提高——這與“打水漂”的原理比較相似。整個接收器被設計成光滑的漏斗形狀,并具有多層嵌套結構,×射線在其中不斷反射前進,就會在漏斗尾部匯聚起來。

1999年,歐洲空間局發射的XMM牛頓空間望遠鏡實現了能量在10keV以下的軟X射線聚焦成像;美國航空航天局的錢德拉X射線空間望遠鏡標志著×射線天文學從測光時代進入了光譜時代。“錢德拉”的鏡面有多平滑呢?如果把這個鏡面放大到地球一樣大小,按照鏡面的粗糙程度計算,這個“地球”上最高的山峰只有不到2米高。

然而,對硬×射線來說,即使這么平滑的鏡面反射概率仍然太低。直到2012年,美國發射的核光譜望遠鏡陣列(Nuclea r SpectroscopicTelescope Array)才以世所罕見的制造工藝實現了硬×射線聚焦成像,將能夠成像的能量范圍提高到了79 keV。核光譜望遠鏡陣列的鏡面由高密度材料和低密度材料反復重疊200層左右鍍成,每層的厚度和表面精度都達到了原子量級。由于這項技術加工難度巨大,裝配周期長,并沒有得到更廣泛的應用。

另外一種技術是20世紀70年代開發出的編碼孔徑成像技術。編碼成像技術并不追求直接匯聚×射線,而是在探測器陣列前面加上一塊具有編碼孔的遮擋板。不同方向入射的光子流穿過編碼板,在探測器上會形成不同形態的投影疊加,就像太陽通過樹葉的縫隙在地面形成光斑一樣。不同方向入射的X射線經過編碼板后會形成不同的投影,利用數學模型,從投影可以反推得到入射×射線的方向,從而實現成像。但是編碼成像技術也有缺點,它需要編碼板和探測器定位極為精準,而且由于編碼板的遮擋,入射的×射線受到過濾,探測效率較低。

如果能有效解決硬×射線空間分辨的技術難題,就可以實現許多新的科學目標,包括對高能天體做定點觀測、獲得巡天觀測圖像、追蹤短時爆發現象等。這些目標的實現會將高能天文學的研究推進到一個新的水平。瞄準這一歷史契機,中國科學家開始著手建造新的觀測設備,也就是2018年年初剛剛投入科學觀測運行的“慧眼”硬×射線調制望遠鏡(Hard X-ray ModulationTelescope,簡稱HXMT)。

“慧眼”是如何突破上面這些技術瓶頸的呢?“慧眼”團隊的老一輩核心成員——中科院高能物理研究所李惕碚院士和吳枚研究員,從20世紀90年代起就在孜孜不倦地思索著如何改進×射線成像的問題。經過艱苦努力,他們探索出“直接解調”的方法,即通過準直器來限制入射的×射線,只允許與準直器成一定夾角的X射線穿過,實現對入射X射線的調制。在數據處理中,他們使用非線性數學手段,直接解原始的測量方程,實現反演成像。由于更充分地利用了測量對象和測量儀器的信息,同樣的數據經過直接解調可以得到比用傳統方法更好的成像效果。與復雜昂貴的編碼孔徑成像系統相比,用簡單的準直探測器掃描數據直接解調成像分辨率高,同時噪音干擾被有效抑制,背景異常干凈,從而用簡單成熟的硬件技術就可以實現高分辨率、高靈敏度的硬×射線巡天。

經過長期不懈的試驗改進,直接解調接收系統的研發順利完成。衛星在運行中,通過調整姿態使準直器掃過天空的不同地區,就可測量得到天空×射線強度的分布,實現硬×射線成像。而且,由于“慧眼”采用了非成像探測器,探測器的數目由新一代伽馬射線望遠鏡的10000個降到了只有18個,極大地降低了電子學數據讀出的流量需求,同時降低了功耗。相較于其他×射線空間望遠鏡,“慧眼”具有更大的面積,因而在觀測短時間瞬變和爆發源時,就可以一次性探測到更多的光子數,大大增加了數據的可信度。