“慧眼”誕生的奮斗歷程

老一代科學家李惕碚和吳枚先生雖然成功解決了“成像”難題,奠定了技術基礎,但在望遠鏡研制和項目實施過程中仍然面臨一系列技術障礙。比如衛星熱控設計方面,為保證有效載荷探測精度,必須將高能、中能、低能探測器集中安裝在同一支撐結構上,但它們對溫度的要求相差極大。有些靈敏的儀器設備必須在-80℃至一60℃的低溫下才能正常工作。“慧眼”衛星工程總工程師、航天科技集團五院研究員馬世俊和研發團隊成員相互啟發、集中攻關,終于琢磨出多級隔熱措施、深冷熱管技術、梯度溫度加熱等妙招,成功解決了這一難題。

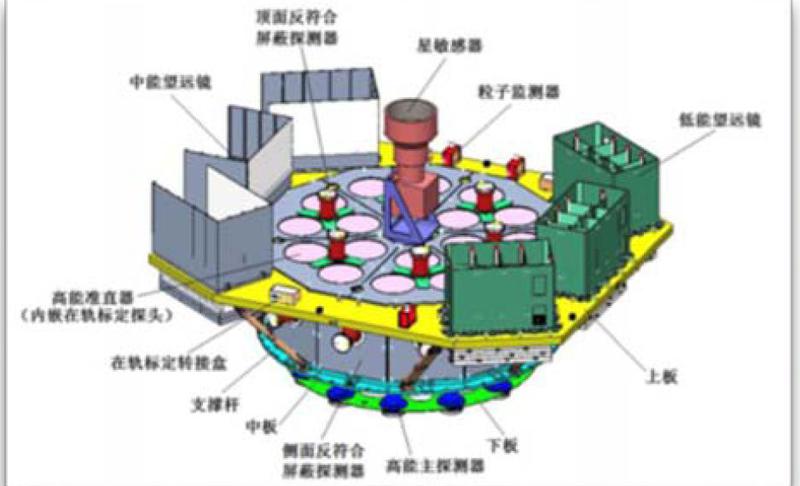

在“慧眼”20年的研發歷程中,研發團隊一直在不斷根據最新科學發展調整設計方案。最主要的變化是,“慧眼”在最早設計方案的基礎上增加了低能和中能X射線探測器,把望遠鏡能夠覆蓋的觀測能區范圍擴大到1千電子伏至250千電子伏。對于中子星、黑洞吸積等高能天體,不同能區的光子來自天體周圍的不同物理環境,所以更寬波段的觀測將能夠獲得空間結構和氣體運動的更多關鍵信息,比如超新星周圍氣體殼層的膨脹、黑洞吸積與周圍氣體環境的相互作用等。另外,衛星上還搭載了空間環境監測儀,用來實時監測衛星所處環境內帶電粒子的方向和能譜,為科學觀測提供本底水平的估計。另外,根據空間環境監測數據,還可以推算太空不同高度的高能粒子流量分布,保障在軌衛星運行的輻射安全,并為衛星的抗輻射設計提供參考。通過這些技術升級,使得“慧眼”從最初設想的單純硬X射線成像儀發展為綜合性的空間科學觀測平臺。

“慧眼”的科學系統包括高中低能三大探測器。三支研發隊伍都分別遇到各自的嚴峻挑戰,但他們憑著鍥而不舍的進取精神、深厚的科學素養和敏銳的創新才智,大大小小的困難、障礙都被逐一徹底攻破。

高能團隊:徹底放棄依靠進口的幻想

在核心載荷高能望遠鏡的研制過程中,橫空跳出的一大攔路虎就是國際技術封鎖。研制初期需要進口某一個型號的探測器,項目團隊已經與外方簽訂了進口合同,但之后被該國有關部門叫停。面對困局,項目團隊橫下一條心。在壓力下奮起,走上自主研發的道路。為了儀器的研制和組裝,高能探測器團隊主任設計師劉聰展在實驗室和國內外許多原件廠商之間來回奔波。

經過無數次的嘗試,劉聰展團隊從未向失敗低頭,他們的頭腦更加敏銳,能夠不斷調整方案,朝著成功逐步有序邁進。最終經過29輪試制,完成30多個樣品,終于達到了技術指標要求。當樣品通過實驗的時候,不僅團隊成員倍感欣慰,合作廠商也表示在整個研發過程中獲益匪淺。劉聰展博士向公眾媒體介紹說,“我們教會了他們一整套的設計方法,怎樣通過計算有方向性地嘗試,怎樣提高熒光的收集效率,他們對此也感到十分滿意”。

不僅如此,高能探測器具有的快速連續處理光子的能力甚至大大超過了國外同類設備。劉聰展對此解釋說:“我們專門為此進行了特殊設計,來縮短‘死時間。雖然我們的高能探測器是世界上面積最大的,但是它的‘死時間比別的探測器要短得多,我們丟失的光子也會比別的探測器少得多,探測到的信號也更多更準確。這對幫助我們最終搞清楚X射線天體的輻射機制是非常有幫助的。”

中能團隊:海選出一塵不染的探測器

曹學蕾博士2006年開始負責“慧眼”衛星中能望遠鏡的設計。在此之前,他已連續參與了“嫦娥1”號到“嫦娥3”號上的X射線譜儀的研制工作。中能團隊自主試制的硅一PIN探測器已經在實驗室取得了非常好的測試效果,測量X射線能譜的響應率和穩定性都達到國際先進水平。如果這些探測器都從國外訂購,價格將是一個天文數字。自主研發的順利進展讓團隊成員都信心滿滿。

然而,接下來探測器還要走出實驗室的象牙塔,面臨一系列嚴酷的航天篩選試驗。整個過程中,最艱難的技術挑戰是保證探測器芯片處于超凈環境。任何一點微小的污染和雜質,都可能造成芯片內的暗電流飆升,輕則嚴重降低探測效率,重則導致探測器毀壞。

“慧眼”有效載荷總設計師盧方軍研究員介紹說:“國外探測器都用對X射線吸收較弱的鈹片密封,但是鈹的蒸汽有劇毒,受相關法律法規限制,不能對探測器進行封裝密封,在電裝和測試過程中很容易造成污染。”為了制造出合格的封裝探測器,唯一的辦法就是制作超大量的樣品,再從中篩選出合格的產品。據曹學蕾介紹,團隊總共制作了18000枚裸芯片,從中篩選出4500多枚,最終制成了880個探測器,其中有400多個順利安裝在衛星上。

最終,中能團隊拼盡全力用“海選戰術”成功造出了“一塵不染”的探測器。回憶當時的困難情景,曹學蕾說自己“覺也睡不著,腿像灌了鉛一樣。但從來沒想過要放棄,而是要用盡所有辦法去解決難題”。

低能團隊:用一根毛的刷子掃掉故障

2005年,負責低能望遠鏡設計的陳勇研究員去英國的盧瑟福·阿普爾頓實驗室學習,看到了準直器、SCD探測器和遮光膜等許多先進原件,這些都是X射線望遠鏡的重要部件,國內甚至都沒有見過。“準直器可以限制X射線的入射方向,而遮光膜可以過濾可見光和紫外線,只讓X射線透過。簡直不敢想象,準直器可以做得那么精巧,遮光膜可以做得那么薄。”陳勇在驚奇的同時,也感慨憂心國內技術水平的顯著差距。但是,巨大的落差沒有讓陳勇泄氣,反而激發了他的斗志。陳勇帶領團隊通過不斷琢磨和反復試驗,研制出了厚度只有幾百納米的遮光膜以及和盧瑟福·阿普爾頓實驗室同樣精巧的準直器。

和其他兩個團隊一樣,在實驗室品嘗到喜悅之后,進入了衛星安裝測試,第二波困難的沖擊又開始了。2012年,兩套樣機放到衛星上開始進行聯調測試。“一下子冒出來很多問題。那段時間,每天都加班,夜里兩三點才回家,可問題老也解決不了。”低能望遠鏡副主任設計師崔葦葦回憶說。陳勇指出,這些問題主要來自軟件方面:兩套樣機共64路探測器,程序上多一個空行段落,都會對整個系統的同步運行造成不可預見的影響,需要逐一排查修正。崔葦葦為每個版本的樣機都做了詳細的記錄,筆記本記滿了十幾本。最后終于通過聯調測試,渡過這一次危機。

2014年,低能望遠鏡團隊又經歷了一次“歸零”。做真空試驗的時候,有半個機箱的探測器出了問題。根據中國航天系統多年的慣例——“故障歸零制度”,只要發現一點兒故障,不管大小,必須推倒一切從零開始。于是機箱的幾百塊電路板被拆開,開始挨個接受排查。陳勇研究員向媒體介紹:“經過來回分析,(我們)認為可能是某個探測器的兩個電極之間落了點東西造成了短路。我們就把這個探測器取下來,用顯微鏡放大了200倍,果然看到有一個幾十微米大小的東西。這個連肉眼都看不見的異物,該怎么清除呢?我們買了一支毛筆,剪得只剩下一根毛,用這支只剩一根毛的毛筆把它掃掉了。”

在這么多幕后英雄的努力下,“慧眼”使中國首次具有自主獲取空間高能天體原始觀測數據的能力。按照國際慣例,它獲得的觀測數據將為中國科學家優先使用。在中國科學家專項應用一年之后,這些數據將同時向全世界開放,以促進世界空間科學研究的發展。

感謝中科院蘭州近代物理研究所和國家天文臺的王培博士、高能物理研究所葛明玉博士幫助修改本文,并提供寶貴資深的專業指導意見。