破解土星環的起源之謎

張唯誠

謎題的形成

400年前,當伽利略用他自制的望遠鏡對準土星時,他看到了土星環。然而,由于當時望遠鏡的分辨率太低,伽利略并沒有意識到那是一個星環,所以土星環的真正發現者是半個多世紀后的荷蘭天文學家惠更斯。1675年,天文學家卡西尼發現土星光環中有一條空闊的地帶,這就是“卡西尼縫”。

卡西尼縫把土星環分成了A環和B環兩個部分,但隨著人們對土星環的觀測日益清晰,土星環的結構也呈現出日益復雜的態勢。大致上說,土星環的內側多塵埃,而外側以水冰為主。土星的主環根據離土星從近到遠的順序分別被命名為D、C、B、A、F、G和E。事實上,土星環可以說多得數不勝數,無法枚舉。這樣復雜的星環是如何形成的,這一直是人們深感興趣的話題。

土星大約形成于40億年前。如果那個時候它的光環就已經形成,那么來自遙遠太陽系的碎片就會不斷地轟擊它,從而使那些冰冷的環變得越來越暗。然而觀測顯示,土星環在整體上是明亮的,并不像一個陳舊之物。但如果說土星環是新近形成的,在引力方面又說不過去,因為它太重了,如此多的物質要聚集成環,需要很長的時間。

答案“搖擺不定”

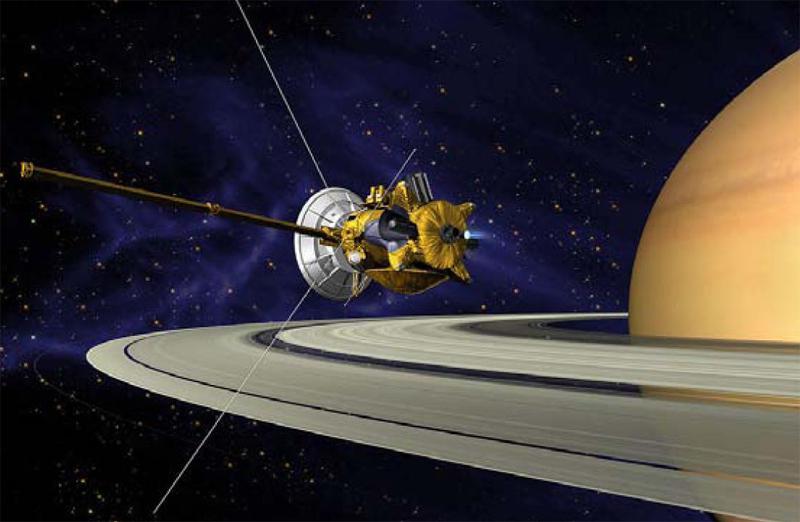

因此,長期以來人們對土星環的年齡存在著不同的看法。有一段時間,人們認為土星環很年輕,后來由于土星探測器“卡西尼”號的高分辨率探測,人們又認為土星環可能是土星形成過程中的古老遺留物。科學家使用“卡西尼”號搭載的紫外線圖像光譜儀仔細研究了土星環中的顆粒,發現土星環其實是很粗糙的,其中的物質大小不一,有些細于沙粒,有些大于巨石。環里夾雜著大量的冰塊,它們有可能在環內物質的循環過程中將來自宇宙的污染物稀釋和吸收掉了。于是多數科學家認為,土星環雖然并不暗淡,但它還是很古老。

2017年9月,“卡西尼”號對土星環做了一次全新的探測,在土星和光環之間做了22次往返飛行。這是這艘前所未有的土星探測器在即將結束使命之前的一次大膽行動。由此,天文學家得到了一個難得的機會,他們因此測量了土星單獨作用于“卡西尼”號時產生的引力,也測量了土星和土星環共同作用于“卡西尼”號時產生的引力,從而明確了這兩種情況在引力上反映出來的差異和土星環的質量。在完成這些飛行任務后,“卡西尼”號最終墜落在土星的大氣層中。

在分析了“卡西尼”號收集的最終數據后,天文學家改變了看法。他們認為,土星環的質量遠不如人們以前想象的那么大,所以土星環可能是土星形成后才有的,這表明土星環有可能很年輕。

“年輕說”的依據

最新探測顯示,土星環的B環最重,約占土星環總質量的80%。美國科羅拉多大學博爾德分校的行星科學家拉里·埃斯波西托表示,從重量上判斷,土星環是年輕的。埃斯波西托曾于1983年估計過土星環的質量,雖然后來“旅行者”號傳回的數據顯示土星環并不重,但這位科學家一直認為土星環應該更重。

意大利羅馬第一大學的行星科學家盧西亞諾·艾斯認為,還有一種至今尚未得到解釋的力量影響了“卡西尼”號,所以B環的實際質量可能更大。但即使如此,它仍然比埃斯波西托曾經設想的要輕。

科學家也研究了落在土星環上的星際塵埃,這些塵埃也支持了土星環并不古老的觀點。美國科羅拉多大學博爾德分校的行星科學家薩沙·肯普夫及其同事研究了“卡西尼”號自2004年抵達土星后用其搭載的塵埃計數器收集到的所有塵埃,說:“我們的數據顯示,這些環被污染的年齡只有幾億年,這說明土星環很年輕。”

有關土星環如何形成的解釋

有關土星環起源的另一個謎團是它的形成方式。埃斯波西托的推測是,在大約2億年前,一顆相當于土衛一1/2質量的衛星破碎了,它的碎片形成了土星環。其實這種事在宇宙中并不經常發生,像中頭彩一樣難得。

保羅·埃斯特拉達供職于搜索地外文明的SETI研究所,他和肯普夫一起對土星環的成因進行了新的分析。埃斯特拉達認為,土星環可能不是由一次偶然事件形成的,恰恰相反,它可能是衛星和碎片反復循環的產物。另一位工作于SETI研究所的科學家馬蒂亞·庫克持相同觀點,他與同事在2016年的計算表明,哪怕土星外層的一顆衛星只向內移動一點點,土星的整個衛星系統都有可能失去穩定性。

如果這種情況發生了,一些衛星就有可能進入一個危險的軌道。在那里,土星的引力會把它們分解成碎片和塵埃,這些物質會組成環繞土星的土星環,而這些環又有可能在某一天聚集成新的衛星。這樣的過程周而復始,循環不已。事實上,很有可能正如埃斯特拉達指出的那樣,這種事“已經發生過很多次了”。

雖然“卡西尼”號的探測為研究土星環的起源和年齡提供了一些突破性的新數據,但并沒有形成最終的答案。對于土星環的起源之謎,人們的探索之旅還將繼續下去。