翼狀胬肉切除與角膜緣干細胞移植術聯合應用對患者視力、屈光狀態的影響研究

廖國偉,郭冬香,李家歡(佛山市高明區人民醫院眼科,廣東 佛山 528500)

醫學界將人體眼部因受外界刺激而引起的一種形狀酷似昆蟲翅膀的慢性炎性反應性病變稱為翼狀胬肉[1-2]。從綜合的角度來看,翼狀胬肉實際上是人體瞼裂部球結膜與角膜上的一種贅生組織,隨著時間的推移,其對眼角膜的侵犯面積會逐步擴大,嚴重時會直接蔓延至瞳孔區,從而對患者的視力和日常生活造成極大的影響。為不斷提高臨床治療該類患者的綜合療效,加快其病情恢復速度,優化其預后效果,本文就翼狀胬肉切除與角膜緣干細胞移植術聯合應用對患者視力、屈光狀態的影響進行深入性研究。現總結如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取2012年10月~2017年1月于我院就診并接受治療的翼狀胬肉患者71例為本次研究對象,均知情、同意進行研究,并嚴格遵照患者選擇手術方案的意愿將其分為傳統組(35例)和鑒別組(36例)。其中,傳統組男22例,女13例;年齡40~75歲,平均(56.33±5.45)歲;患病部位:鼻側50眼,顳側20眼。鑒別組男23例,女13例;年齡41~76歲,平均(56.35±5.48)歲;患病部位:鼻側51眼,顳側19眼。兩組患者的一般資料(性別、年齡、患病部位)差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1傳統組與鑒別組患者的一般資料

組別例數性別(男/女,例)平均年齡(x±s,歲)患病部位(鼻側/顳側,例)傳統組3513/225633±54550/20鑒別組3613/235635±54851/19t值001P值>005

1.2治療方式

1.2.1傳統組:對傳統組患者行翼狀胬肉切除術:分別采用1 mg/ml腎上腺素(國藥準字H42021700)和0.1 g/5 ml利多卡因(上海朝暉藥業;國藥準字H31021071)對患者進行局部麻醉[3];于患者翼狀胬肉頭部偏外0.5 mm處進行組織剝離,待切除胬肉后利用燒灼器對創面進行止血[4]。

1.2.2鑒別組:在傳統組的常規術式治療前提下聯合角膜緣干細胞移植術對鑒別組患者進行雙重治療:于患者術眼同側上方做一角膜緣,而后分離出球結膜瓣(4 mm×5 mm)[5]并向前翻轉;由醫師利用臨床專用的保險刀片[6]向前剖切至角膜上皮的邊緣組織,并利用顯微角膜剪剪斷角膜;將結膜瓣逐步滑行至創面部位,采用臨床專用尼龍線進行縫合,于術后14 d內拆線[7]。

1.3觀察指標:由本院特別成立的臨床觀察小組(均由專業知識技能過硬且相關臨床工作經驗豐富的醫護人員組成)嚴格遵照醫學相關規定采用國際標準視力表檢查及檢影法客觀驗光檢查兩組患者接受手術治療前、后的患眼視力水平和散光程度,并同時就其接受不同手術治療后的角膜上皮修復耗時與拆線耗時以及術后并發癥發生情況(異物感、創面水腫、結膜充血)進行觀察、記錄。

2 結果

2.1視力水平:傳統組患者術后的平均視力水平為(0.72±0.12),鑒別組患者術后的平均視力水平為(1.10±0.18)。傳統組與鑒別組患者接受不同手術治療后視力水平差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

2.2散光情況:鑒別組患者術后的平均散光情況為(0.40±0.05),傳統組患者術后的平均散光情況為(0.92±0.12)。鑒別組顯著優于傳統組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

組別例數手術前手術后傳統組35025±004072±012鑒別組36024±005110±018t值041509P值>005<005

組別例數手術前手術后傳統組35211±035092±012鑒別組36210±036040±005t值005737P值>005<005

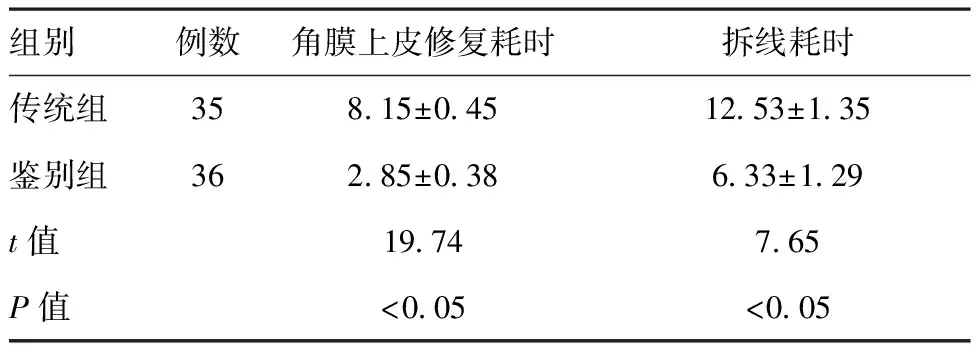

2.3角膜上皮修復耗時與拆線耗時:傳統組患者的角膜上皮修復平均耗時為(8.15±0.45)d,鑒別組患者的角膜上皮修復平均耗時為(2.85±0.38)d。鑒別組優于傳統組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

組別例數角膜上皮修復耗時拆線耗時傳統組35815±0451253±135鑒別組36285±038633±129t值1974765P值<005<005

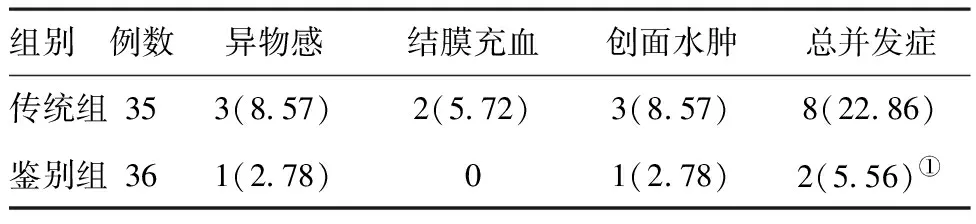

2.4術后并發癥發生率:接受差異性手術治療后,傳統組與鑒別組患者的并發癥總發生率分別為22.86%和5.56%,后者顯著低于前者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5兩組翼狀胬肉患者的術后并發癥發生率比較[例(%)]

組別例數異物感結膜充血創面水腫總并發癥傳統組353(857)2(572)3(857)8(2286)鑒別組361(278)01(278)2(556)①

注:與傳統組相比,①P<0.05

3 討論

翼狀胬肉又稱“胬肉攀睛”和“魚肉”,是較為常見的一種眼科疾病。其多以戶外勞動(農民、漁民等)者為主要發病群體,有部分臨床相關研究專家表示,翼狀胬肉的產生可能與風塵、日光、煙霧等長期性的慢性刺激有關。一般情況下,單側胬肉多見于鼻側,雙側者則多見于患者角膜的鼻與顏兩側。在早期發病階段,患者的角膜緣會呈現出灰色混濁狀,且球結膜充血、肥厚,后期便會逐漸發展為三角形的血管性組織。其主要可分為頭、頸、體三大部分,尖端為頭部,角膜緣處為頸部,球結膜部為體部[8]。當胬肉蔓延至角膜后,患者便會因角膜受到牽拉而出現散光現象;當胬肉透過角膜表面向內深入蔓延或遮蔽瞳孔時,則極有可能導致患者視力逐漸下降,對其日常生活和工作造成不利影響。

臨床多以翼狀胬肉切除術為治療翼狀胬肉患者的常規措施,盡管其可通過緩解翼狀胬肉對患者角膜的壓迫感、牽拉感而逐漸提升其視力水平,但直接通過手術的方式切除胬肉會造成較大的角膜創面,且易在后期修復過程中導致患者角膜形態發生改變,不僅會影響患者的術后視力,同時還會導致整個治療效果大大降低。近年來,隨著醫療技術的不斷發展,臨床通過大量研究與實踐就如何優化該疾病的臨床療效提出了角膜緣干細胞移植術。有相當一部分臨床相關研究專家表示,在對翼狀胬肉患者行常規切除術的同時聯合角膜緣干細胞移植術進行治療,可充分發揮角膜緣干細胞的作用,使其能夠在胬肉周圍區域進行增殖的同時進行向心性移動,從而逐漸覆蓋病變區域角膜以及角膜上皮的缺損部位,確保修復后角膜功能正常,有效降低散光燈并發癥的發生率,達到良好的修復效果。

4 參考文獻

[1] 包武海.翼狀胬肉切除聯合角膜緣干細胞移植術對視力和屈光狀態的影響[J].國際眼科雜志,2015,15(1):169.

[2] 吳愛華,孫亮亮.翼狀胬肉切除聯合自體角膜緣干細胞移植術治療翼狀胬肉患者的療效及屈光變化的影響[J].浙江創傷外科,2017,22(2):273.

[3] 賈長偉,張玉枝,周陰娥,等.翼狀胬肉對角膜屈光狀態的影響及自體角膜緣干細胞移植術的治療效果研究[J].中華眼科醫學雜志(電子版),2015,5(3):126.

[4] 張碧華,楊曉英.不同手術方式對原發性翼狀胬肉患者角膜屈光及術后鞏膜溶解并發癥的影響[J].醫學綜述,2016,22(8):1612.

[5] 崔迎欣,張佳男,常曉雪,等.翼狀胬肉切除術聯合自體角膜緣干細胞移植術治療翼狀胬肉的效果觀察[J].醫學綜述,2016,22(10):2042.

[6] 張建軍.生物羊膜聯合角膜緣干細胞移植治療復發翼狀胬肉的臨床探討[J].南通大學學報(醫學版),2016,36(6):629.

[7] 劉 露,梁 皓,譚少健,等.白內障超聲乳化吸除術、人工晶狀體植入術聯合單純翼狀胬肉切除術的臨床療效觀察[J].廣西醫科大學學報,2016,33(6):956.

[8] 魏小娟.堿性成纖維細胞生長因子聯合妥布霉素地塞米松用于翼狀胬肉術后的臨床觀察[J].臨床醫學研究與實踐,2016,6(23):109.