清華段子手從“無用”中找樂趣

龔新葉

畢嘯天是化學博士,熱衷研究生活瑣碎,如秋衣外穿更保暖等,寫成文章受追捧

薯掉到地上能不能吃?這是擺在無數吃貨面前的一個問題。現在,一個叫畢嘯天的人通過微積分的科學實驗告訴你,掉到地上的薯片可以吃。

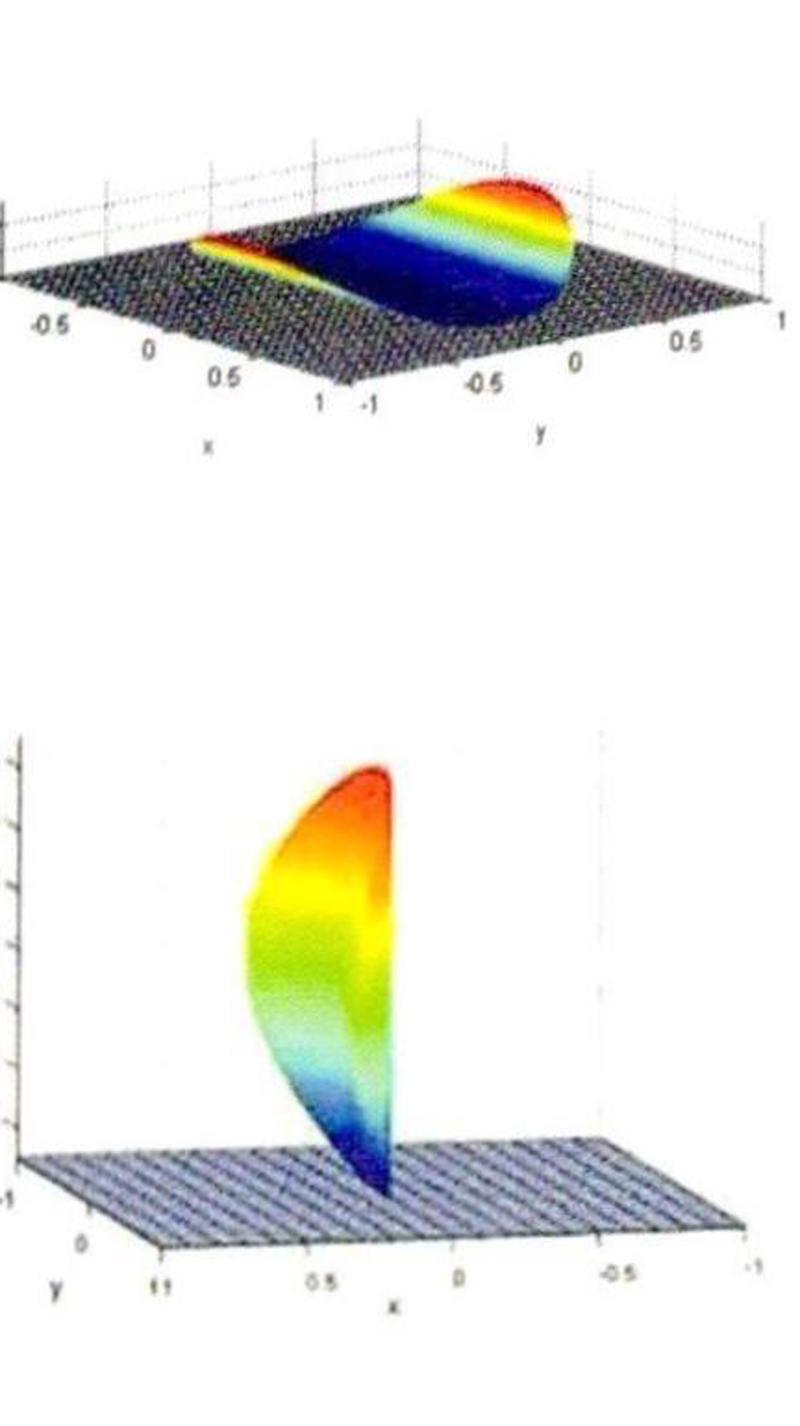

“有一次我跟一個同學吃薯片,不小心一塊薯片掉在地上,我趕緊撿起來吃了。他特別不理解,說掉地上了多臟,你還吃?這句話讓我陷入沉思,掉到地上的薯片還能吃嗎?”畢嘯天用專業數學軟件MATLAB模擬出一塊薯片掉在地上的樣子:“薯片一般做成弧面,弧面掉在平面上是一個相切接觸。意思就是兩個面相交于一條線,一條線在二維上面的面積積分等于多少?等于零。”不僅如此.就算薯片反過來掉,或者干脆直立地插在地上也沒關系,它和地面的接觸只不過是從一條線變成了兩個點或者一個點,面積幾乎都是零。于是,這個問題的推導公式出來了——“一塊薯片掉到地上臟了嗎?”“臟了。”“臟了多少?”“一根線的面積。”“一根線的面積是多少?”“零。等于沒臟。”推導得出的結論就是:薯片掉到地上還能吃。畢嘯天稱之為“相切可吃定理”。這篇形式嚴肅、內容惡搞的文章推出后,瞬間上了微博熱搜,也讓畢嘯天成為綜藝紅人。

在近期的《奇葩大會》上,這個被稱為“清華段子手”“惡搞理工男”的畢嘯天再次腦洞大開,令在場觀眾爆笑不已的同時,也讓人們發現科研并不是拒人于千里之外的存在。作為清華大學化工系的博士生。畢嘯天借著自己扎實的專業知識,對生活中雞零狗碎的事情進行著一本正經、嚴謹有序的科研分析,形成的“論文”總令讀者有種“確定寫得有問題,但不知道問題在哪兒,所以沒有問題”的抓狂感。

類似“薯片掉到地上還能不能吃”的文章,畢嘯天寫了不少,幾乎篇篇都是微信點擊量過10萬、點贊數破千的“上乘精品”。這些文童的靈感來自何處,除非他親自揭秘,否則永遠是個謎。

論證秋衣外穿的科學性

跟畢嘯天的采訪地點約在北京望京某處咖啡館。這里到處都是打扮時髦的俊男美女。不多時,一個外穿衛衣、內著襯衫、下身休閑褲、腳配運動鞋的人突兀地出現在人群里。這是理工男常見的穿搭方式,記者斷定這個人就是畢嘯天。

“你好,我是畢嘯天。”他亮明了身份。關于自己的穿搭,畢嘯天并不在意,比如一件駝色大衣他穿了整整4個冬天。有人說,理工男是繁忙的,他們大多數時間都花在學習、實驗和預防脫發上。盡管畢嘯天向記者解釋,為了打破人們對理工男只會做實驗的成見,自己已經轉行寫文章了,然而這些文章無一不是建立在他的實驗之上。

2016年的一個寒冷冬天,畢嘯天和朋友去飯館吃飯,由于人特別多,老板讓他們在大門口排隊等候。當時的畢嘯天只穿了兩件衣服,風從門外吹進來,讓他瑟瑟發抖。他轉念一想:“我是一個學過熱學的人,怎么能怕冷呢?”本著維護化工博士尊嚴的想法,他開始思考如何科學地保暖。

平時穿衣服,人們一般先穿秋衣秋褲,再穿毛衣毛褲,接著再套一件風衣或者大衣。“這個穿衣順序究竟科學嗎?”畢嘯天質疑,決定建立一個傳熱學的模型來研究研究。首先,他把人體比作一個半徑20厘米、高175厘米、恒溫37攝氏度的圓柱,秋衣和外衣分別為包裹圓柱的兩個罩子。為了測試兩者誰更保暖,畢嘯天用秋衣和風衣分別包裹住一個初始溫度為54攝氏度的熱水袋;5分鐘后,秋衣外表溫度高出風衣21攝氏度,由此得出風衣的保暖效果好于秋衣的結論。接著的問題是,保暖效果好的衣服應該貼近人穿還是隔層穿?畢嘯天先用游標卡尺測出風衣和秋衣的厚度,再根據圓筒壁徑向熱流量方程,算出了不同穿法的散熱功率。經計算發現,當把風衣穿在秋衣外面時,散熱功率是330瓦,而把秋衣穿在風衣外面時,散熱功率只有328瓦。“2瓦是什么概念?如果你秋衣外穿,在寒風里站上兩天兩夜,你就可以節省出整整一個雞蛋的能量!”由此得到秋衣外穿更具保暖功效的結論。這篇經過縝密推理的文章,就是傳遍網絡的《供暖前的秋衣外穿指南》。它讓畢嘯天的公眾號粉絲從八九千一下子暴漲到10萬。

眼下正值畢業季,畢嘯天的公眾號總有人問他如何寫一篇像樣的畢業論文。“想到普遍情況下,畢業生寫論文的幾種套路方式,我決定以反諷的語氣寫一篇教大家如何寫畢業論文的文章。”畢嘯天笑著對記者說。現在這篇文章出來了.它從語言和制圖等方面分析了如何寫一篇像樣的論文。比如字句方面一定要高大上,讓人看不懂,如果平時說“九宮格火鍋超好吃”,論文就要寫成“牛油和純凈水的二元混合物在以底部中心提供高溫源的3x3網格加熱裝置中持續加熱后會達到沸騰。它可以兼容幾乎一切豐富的食材,并在與人體味覺的交互當中提供令人驚嘆的體驗”;制圖方面,一定耍以丑為美,讓導師覺得作者已經沉迷科研,忘記審美……這篇“反諷論文”的點擊量同樣輕松破10萬,點贊數更是接近1.5萬。

這些充滿笑點卻不缺乏科學推理的文童,都是畢嘯天為理工男正名所做的努力:“這些不是科普,更像是段子。我希望向人們展示出理工男清奇有趣的腦回路,除了實驗,他們也會逗人笑。”

“有趣和好奇心是為了取悅自己”

畢嘯天的文章受歡迎是事實。但也并非所有人部買賬。經常有人看完他的文章后問:“你整天研究這些亂七八糟的東西有什么用?生活中誰會真的把秋衣穿在風衣外面?誰會專門制造一堆玩具機器人去洗一雙襪子?”尤其是在“秋衣外穿”的話題走紅之后,有一位傳熱學教授特意找到他質問,認為文章不嚴謹。得出的結論很荒謬。“教授說我假設的大前提就不對。人怎么可能是圓柱?而且也沒有考慮到熱量的傳導和對流之間的關系,這樣的文童毫無作用。”這些評價讓畢嘯天心生無奈,他覺得并非所有的事情一定要奔著有用才去做,“一件單純好玩的事,在你要求它變得有用的時候,那一瞬間它就變得不好玩了。”

在畢嘯天看來。這些“離經叛道”的文章只是想給大家提供一條非常規的思路。讓大家看到不一樣的、好玩的東西。而且,這也是他對自己的放松,因為讀博做科研的日常是枯燥和寂寞的,寫下這些奇思妙想可以苦中作樂。

“做科研,一要聰明二要勤奮。我自認是個很能吃苦的人,只要是吃苦能解決的問題都不是問題。但在我沒日沒夜做實驗卻沒有成果時,我會非常痛苦。會懷疑自己在科研上沒有天賦,然后極度沮喪,產生無用和無意義的感覺。”畢嘯天說,這時候。帶著惡搞的想法寫一篇跟專業相關的文章,就可以起到分散注意力的奇效,看著自己的作品受到讀者的喜歡,成就感和自信心就能立馬同升。同時,他也“警告”讀者:“如果你以后再看到我胡說八道,可千萬別太一本正經了。”

去年8月。畢嘯天從清華休學。暫時從實驗室解放出來,一心一意操起了筆桿子。有人無比惋惜:“堂堂清華化工博士,得做點有用的學問,這樣放棄科研太遺憾了。”畢嘯天回答:“有用是為了取悅別人,有趣和好奇心是為了取悅自己。看大家在日常生活中怎么平衡了。”

“做自己喜歡做的事”

2010年。畢嘯天考上清華,2014年成為清華直博生,做了3年科研,不論是誰,都會被這份簡歷所驚艷。可是畢嘯天并不打算永遠披著“高材生”的鮮麗外衣,為了追求自己喜歡做的事情,現在的他成了一名擁躉無數的自媒體人。

“想過重同實驗室嗎?”

“想過,”畢嘯天的同答很干脆.“但我知道自己現在想要的是什么。”他很感激待存實驗室的這幾年,雖然沒有作出科研成果,但發現了自己喜歡什么、不喜歡什么,“這就是一件很可貴的事”。

“在實驗室的日子,我認識到自己其實對科研不那么擅長,如果讓我一輩子做科研我可能不會開心,不是每個人接觸了科研就要一輩子做這個。”畢嘯天說,他周圍有很多人都處在這樣一種狀態:知道自己不喜歡什么,但不知道自己喜歡什么,甚至有人什么都不知道,導師讓他做什么他就做什么。讀博對他們來說既不快樂,也不討厭,一切都按部就班,不會尋求改變。“這些耳聞目睹讓我反思.我到底想做什么。”畢嘯天說,“我是個很理想主義的人。就想做自己喜歡做的事。”

“你喜歡做什么?”

“用理工男的思維方式,從生活里尋找好玩的事情分享給大家,通過秋衣外穿、搶紅包、洗襪子延伸出一套亂七八糟的理論,讓大家覺得科研是件好玩的事。這就能讓我開心,讓我開心我就喜歡。”畢嘯天笑道。對他來說,發明不是為了發明本身,而是為了在發明的過程里找到樂趣。