化解農田水利“最后一公里”難題的路徑研究

陳邦尚,李 偉

(1.重慶水利電力職業技術學院,重慶 402160;2.長江師范學院財經學院,重慶 408100)

0 引 言

目前,有效灌溉面積不足的問題仍然是制約我國農業生產持續健康發展的重要因素之一。據統計,2015年我國的灌溉面積占耕地面積的比重只有48.89%,即我國還有一半以上的農田沒有解決“靠天吃飯”的局面。2015年我國因為旱災和洪澇災害造成的受災面積達到1 623 萬hm2,成災面積達到919 萬hm2,占全國耕地面積的比重分別為12%和7%。旱澇災害對我國的農業發展造成了巨大的損失。我國農業現代化亟需建立起一個有效的農田水利保障系統,但現實的問題是我國農田水利建設遠遠滯后于農業生產發展的需要。

新中國成立之初到改革開放之前,我國建起了一大批至今仍在發揮作用的農田水利工程。改革開放之后,村集體和農民逐漸退出農田水利建設,政府投資也沒有及時跟上,農田水利投資曾一度遭到削弱。近年來,政府部門加大了對農田水利投資的力度,建設了一大批農田水利骨干工程。然而與大中型灌區的骨干工程相比,小型泵站、水池水窖、機井、塘壩、末級渠系等小型農田水利工程由于缺乏投入,相當一部分工程老化失修,淤塞滲漏,帶病運行,農田灌排體系“最后一公里”不暢通的問題已成為嚴重制約我國農業生產持續發展的瓶頸[1]。

1 我國農田水利建設現狀

1.1 我國農田水利建設取得了巨大成就

在1949年新中國成立之時,我國僅有4.2 萬km的堤防,防洪能力十分低下。灌溉面積只有1 600 萬hm2,僅占當時耕地面積的16.3%。由于農田水利設施極度薄弱,自然災害對農業的發展造成了極大的威脅[2]。據統計,在1949年我國被淹的耕地達到813 萬hm2,使糧食減產110 億kg,僅華東地區被淹的耕地就達到333 萬hm2,減產糧食35 萬kg[3]。由于嚴峻的水利形勢,在新中國成立初期,中央政府就把水利建設提高到了一個非常重要的地位。從1949年冬到1953年春,全國各地共興修和整修小型塘壩600余萬處,打井80余萬眼,恢復和修建較大的灌溉排水工程280余處,安裝抽水機3萬多馬力,加上改進灌溉管理,共擴大灌溉面積373 萬hm2[4]。改革開放以后,隨著我國經濟實力逐漸增強,國家更加重視農田水利建設,自2004年開始的每一個中央一號文件均提出要大力加強農田水利建設,特別2011年的中央一號文件全文以農田水利建設為主題,更是將我國農田水利建設推向了高潮,建立了一大批大中型灌排骨干工程。至2015年,我國共興建萬畝以上灌區7 773處,打機井483萬眼,修建了大量的水庫、水塘和水窖。從1949到2015年,全國耕地灌溉面積從1600 萬hm2增加到6 600 萬hm2,人均灌溉面積從0.03 hm2增加到0.05 hm2,有效灌溉率從16.35%上升到48.89%。農田水利工程的建設極大地增強了我國農業的抗旱抗澇能力,極大地保障了我國的糧食安全和重要農產品的有效供給。

1.2 政府在農田水利建設中起到了絕對作用

根據薩繆爾森對公共物品的定義,公共物品是相對于私人物品而言的,公共物品不具有競爭性,也不具有排他性。不具有競爭性是指一個人使用一種物品并不影響別人使用該物品;不具有排他性是指沒有辦法排除別人使用某一項物品,或者排除別人使用某一項物品的成本太高。在一定區域,人們共同擁有池塘、水源地,共同擁有防洪、除澇等工程,人們依賴這些農田水利工程生產、生活,在使用上不分彼此,具有非排他性的特點。此外,只要人們對灌溉用水的使用不超過一定的限度,農田水利工程又具有非競爭性的特點。正是因為許多農田水利工程具有非排他性和非競性的特點,人們一般將農田水利工程看作公共物品。公共物品的非排他性將導致“搭便車”行為的盛行,對于具有公共物品屬性的農田水利工程,如果僅依靠市場來提供的話,其供給的數量將會低于社會的最優需求。因此一般認為,政府應在農田水利上承擔主要的投資責任。事實上,我國大量的農田水利工程主要是由政府投資建設的。

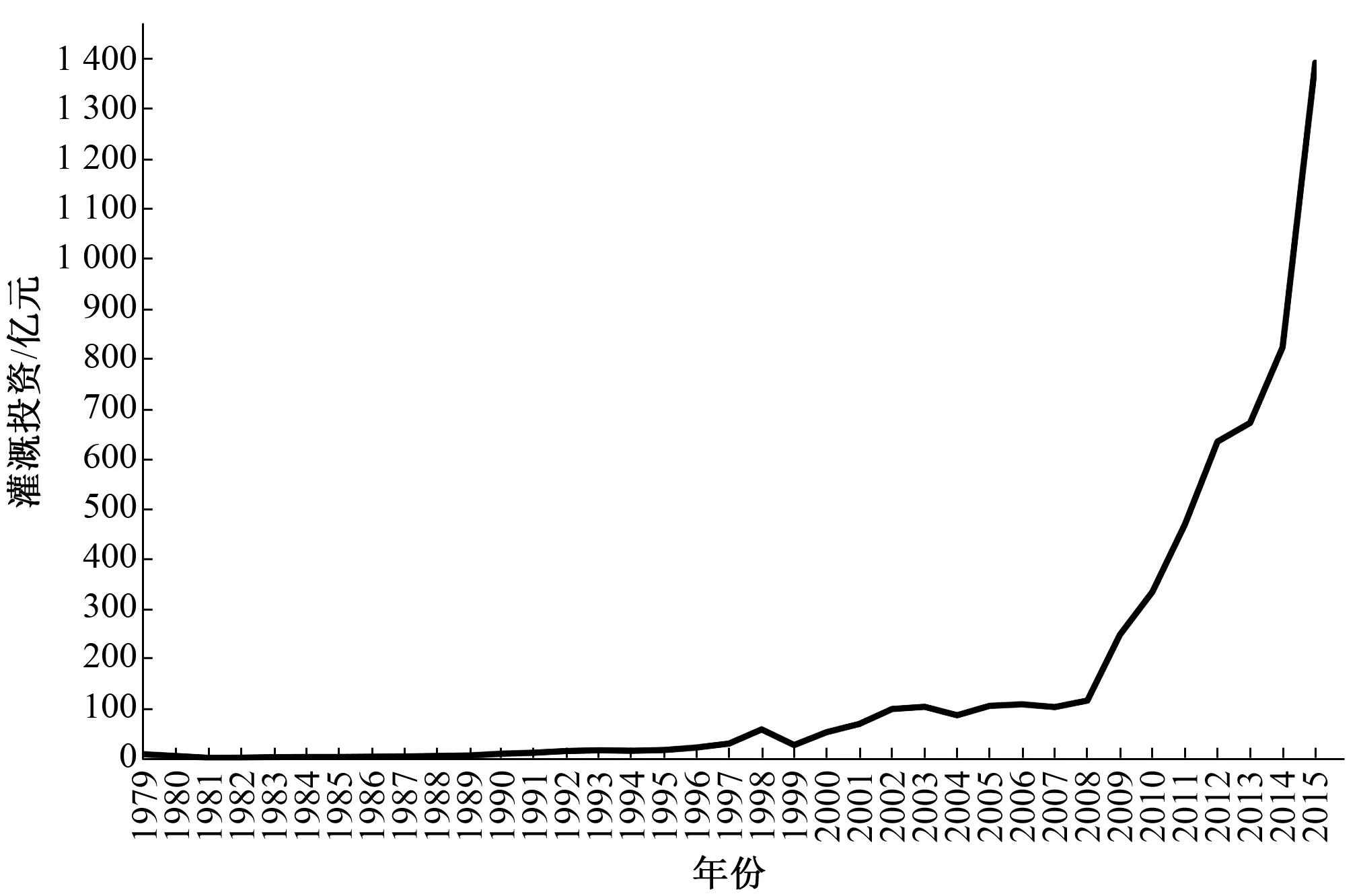

改革開放之前,雖然在人民公社體制下,農業生產效率極為低下,但是各級政府、人民公社、村集體和農民對農田水利投資充滿了熱情,形成了一種政府主導,農民出工出力的農田水利投資格局。雖然文化大革命時期我國的農田水利建設事業受到了一定程度的破壞,但在新中國成立之初到改革開放之前,我國建起了一大批至今仍在發揮作用的農田水利工程。家庭聯產承包責任制改革之后,由于集體經濟遭到削弱,國家對農田水利投資的力度有所減少,比如,在1960年, 我國完成的灌溉投資額為117 441萬元,而在1979年之后的十年時間里,我國的灌溉投資一直低于1960年的投資水平,1981年的投資額最低,只有23 579萬元,僅相當于1960年的1/5。直到1991年,我國的灌溉投資才超過1960年的投資水平。從圖1可以看出,雖然在改革開放之初,我國的農田水利投資額比較低,但總體呈現出增長態勢,特別是在2007年以后增加速度更快。在2015年,各級政府用于灌溉投資的金額高達13 917 741萬元。

圖1 我國1979-2015年灌溉投資額Fig.1 Irrigation investment from 1979 to 2015 in China

在改革開放前,雖然國家十分重視農田水利建設,但是由于國家財力有限,大量農田水利的建設與農民的出工出力是分不開的。比如,1952年2月8日,政務院頒布的《關于開展群眾性的防旱運動的決定》指出,“要集中力量,發動群眾,掀起興修水利的高潮”。該文件明確指出群眾是農田水利建設的投資主體。1953年底,國家召開全國水利工作會議,會議特別強調了農田水利建設投資問題。會議決定:以“互助互利、合理負擔”為原則,要求群眾出力或者出工進行農田水利工程項目建設。對于所建設的農田水利工程,農民得不到或者較少得到所修農田水利工程好處的,理當記工分或發給出工農民一定的報酬。這一會議對農田水利建設投資尤其是對農民參與農田水利建設投資做了具體規定,即農民以勞動力出資。改革開放后,為減輕農民負擔,我國逐漸取消了農民參加興修水利的“義務工”和“勞動積累工”制度,農民的出工出勞在我國的農田水利建設中的作用微乎其微,而政府在農田水利建設中起到了絕對作用。

1.3 用水農戶投資農田水利的意愿不足導致了“最后一公里”問題

雖然政府部門不斷加大了農田水利投資的力度,但是有效灌溉面積的增長遠遠趕不上灌溉投資的增長。1979-2015年期間,我國用于灌溉投資的金額達到5 714 億元,而該時期有效灌溉面積只增加了1 207.5 萬hm2。相當于增加1公頃有效灌溉面積需要投資47 325元。農田水利工程是由灌溉水源、水源工程、引輸水工程、田間工程與排水系統等組成的一個有機系統。要形成有效的灌溉面積,既需要一定的農田水利主干工程,也需要完整的田間配套工程。盡管近幾年各級政府持續加大了對農田水利設施的投資力度,但是這些資金主要流向了灌區防滲渠道、各類機電井及抽水泵站等農田水利設施,很少顧及廣泛分布田間的共用輸水渠道、共用水塘等小型農田水利設施,而這些小型農田水利設施實際上覆蓋了我國全部農田灌溉面積、排澇面積以及旱作農業抗旱補灌面積,被稱為農田的“毛細血管”[5]。如果用水農戶缺乏對這些“毛細血管”的投資的話,就會使政府投資的大量農田水利工程閑置,導致投資效率低下。

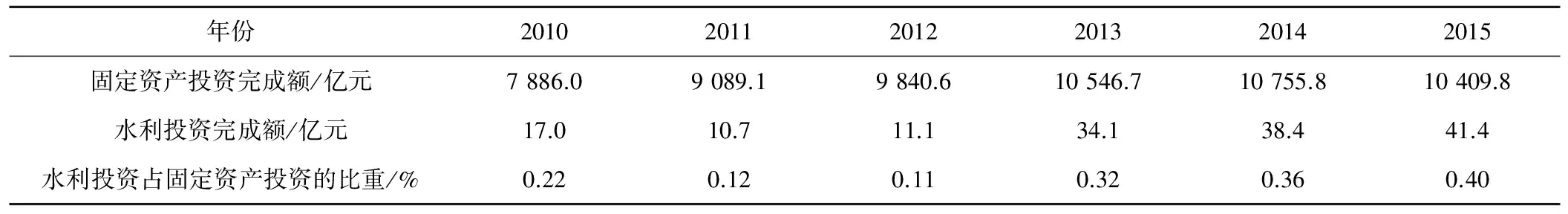

在改革開放之前,在政府的主導下,農民對農田水利投資具有較大的積極性,但是在實施家庭聯產承包責任制以后,由于多方面的原因,農民投資農田水利的積極性極度下降。從表1可以看出,農田水利投資在農村居民的固定資產投資中只占有很小的份額。在2015年,全國農戶對農田水利投資的金額僅為41.4億元,僅占農戶全部固定資產投資的0.4%。毛綿逵和張鴻玉[6]對全國21個省(市、自治區)的351個村莊的3 552個農戶投資農田水利的意愿進行了調查,其結果表明只有1443個農戶愿意參與農田水利建設投資,僅占樣本農戶的41%。蔡榮和蔡書凱[7]對安徽省巢湖市740 個水稻種植農戶的調查表明,有37%的農戶明確表明不愿意參加農田水利建設。以上數據只是一些學者從問卷調查中所獲得的,現實中農戶參與農田水利建設的比例可能更低。

表1 2010-2015年全國農戶投資農田水利的情況Tab.1 farmland water conservancy investment status of peasant households from 2010 to 2015

注:數據來源于《中國農村統計年鑒2016》。

2 農戶缺少農田水利投資意愿的原因分析

農田水利工程的公共物品特性是相對的,事實上,許多農田水利設施也具有私人物品的屬性。比如,農戶自己出資建造或購買的機井、排灌站(機船)等農田水利設施,供個人使用,不存在產權糾紛,產權清晰,屬于農戶私人所有。因此,并不是所有的農田水利工程都屬于公共物品的范疇,一些農田水利設施明顯具有私人產品的屬性,同時具有排他性和競爭性。農田水利工程是一個系統工程,從水源到進入田間地頭需要許多環節,一般來說,越靠近源頭的農田水利設施的公共物品屬性越明顯,而越靠近田間地頭的農田水利設施的私人物品屬性越明顯。農田水利工程在供給上具有“公共”性質,在消費中卻具有“私人”性質,因此對于農田水利工程系統的部分設施,完全可通過市場機制,通過私人來提供。由于用水農戶是農田水利投資的直接受益者,根據“誰受益誰投資”的原則,對于公共性比較弱的農田水利工程(主要包括田間配套工程),農民應該投資。但現實的問題是,農民投資農田水利的積極性非常低,其原因主要有以下幾點。

2.1 農業比較收益低的問題未根本解決

近年來,雖然國家不斷加大了對農業的支持力度,但是由于受到農資價格持續上漲和農產品價格穩步不增的影響,農業比較效益低的問題未根本解決。據《全國農產品成本收益資料匯編》統計,2016年全國稻谷每公頃的利潤只有2 129.4 元,比2015年下降了285.9 元;小麥每公頃的利潤為-1 232.25 元,比2015年下降了1 493.4 元;玉米每公頃的利潤為-4 495.5 元,比2015年下降了1 850.4 元。從這三種糧食的綜合情況來看,2016年每公頃的平均利潤為-1 204.2 元,比2015年下降了1 497.45 元。上述對利潤的計算扣除了土地成本和人工成本。假設農戶完全使用自己家庭的勞動力在自己的承包地上種植糧食,即不扣除土地成本和人工成本,2016年種植每公頃糧食的平均收益也只有8 756.55 元。如果按照每個農戶平均承包0.4 hm2土地計算,種植糧食一年的收益只有3 502.62 元,僅相當于一個農村勞動力在城里打工一個月的收入。當然種植其他經濟作物的收入可能比糧食要高一些,比如2016年種植每公頃露地西紅柿的平均利潤為3 9867.9 元,設施西紅柿的平均利潤為79 607.1 元。但是經濟作物需要更大的投入,需要更高的經營管理水平,并面臨更大的市場風險。浙江省是我國農業現代化程度比較高的地區,但是據毛哲然和程云行[8]的實地調研,其農業比較效益仍然很低。根據其調查,農民種植水稻的成本為13 951.5 元/hm2(未包括勞動力成本),政府給予的補貼為1 650 元/hm2,產量為8 075.25 kg/hm2,水稻的收購價為2.42 元/kg,每公頃的收益為7 390.5 元。個人投資的目的是為了取得較好的收益,農戶如果能從投資農田水利中獲得較好的收益,其投資的積極性無疑會大一些,但是從前面的數據可以看出,農民種植糧食不但不能獲得較高的收益,有可能還會虧損,因此農戶投資農田水利的積極性非常低。

2.2 土地細碎化提高了農戶投資農田水利的成本

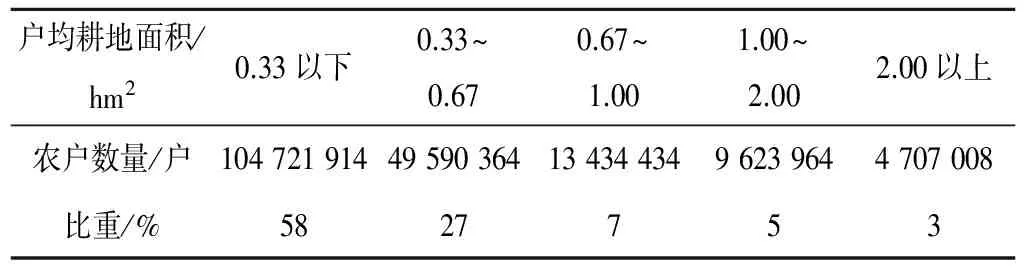

改革開放之初,我國的城鎮化水平很低,二、三產業不發達,耕地幾乎是農村居民謀生的唯一手段。因此在我國的土地承包經營實踐中,土地往往根據農村人口進行平均分配。由于我國人多地少,這導致了戶均耕地規模十分狹小。從表1可以看出,在我國所有從事種植業的農戶中,經營的耕地面積在0.33 hm2以下的占58%,0.33~0.67 hm2的占27%,0.67~1.00 hm2的占7%,即我國從事種植業的農戶耕地規模在1.00 hm2以下的占92%。此外,土地具有位置好壞和肥力不同的差異,為了照顧公平,在分配土地時,往往將不同等級的土地分成許多塊,以保證集體經濟組織內部各個農戶能同時分配到好地與壞地,這又進一步導致了土地的細碎化。據估計我國農戶的土地平均被分成了3~5 塊。

表2 我國從事種植業的農戶耕地經營規模情況Tab.2 The scale of farmland operation of peasant households in China

注:資料來源為《中國第二次全國農業普查資料匯編》。

近年來,由于農村勞動力持續向城鎮轉移,以及農業產業化的步伐在不斷加快,土地細碎化的程度有所緩解,但是目前還有許多阻礙土地流轉的因素存在,土地細碎化的問題并沒有從根本上得到解決。很顯然,土地的細碎化必然加大了農戶投資小型農田水利設施的成本。如果農戶的土地完全集中在一塊,只需要投資一個小型泵站或機井就可以解決農田的灌溉問題,但是如果土地被分成了多塊,可能需要投資多個農田水利設施才能滿足相同的要求。

2.3 農村勞動力短缺問題比較嚴重

農田水利投資不但需要投入較多的資金,還需要投入較多的勞力,當然隨著水利建設技術的進步,勞動投入在水利建設中的比例逐漸降低,但是勞動力仍然是很重要的因素。朱紅根和翁貞林等[9]的研究表明家庭農業勞動力人數對農戶投資農田水利建設的意愿具有顯著的正向影響。隨著城鎮化和工業化的發展,我國大量的農村青壯年勞動力轉向非農產業就業,導致農村勞動力短缺問題比較嚴重,從而限制了農田水利投資。在新中國成立初期,我國大量的農田水利工程是靠農民的投工投勞完成的,這與當時農村勞動力十分充足是分不開的。由于多方面的原因,我國的農村勞動力呈現出單向流動的趨勢,文化素質和身體素質比較好的青壯年勞動力大量流入城鎮,而留在農村的主要是老人、婦女和兒童,顯然這對開展農田水利建設是不利的。

3 提高農民投資農田水利的積極性,化解農田水利“最后一公里”難題

灌溉區支渠以下的斗渠、毛渠、堰塘、機電井、小型提(排)灌站等的建設是形成有效灌溉面積的關鍵,而政府的投資和管理往往無法顧及這些涉及面十分廣泛的小型工程的建設與管護。小型農田水利工程超期服役、超限運行,老化失修、老損嚴重,管護缺位、效率低下等問題比較嚴重。因此為了解決我國農田水利建設“最后一公里”的問題,必須采取有效措施,提高用水農戶投資農田水利建設的積極性。

3.1 積極推動農業供給側結構性改革,大幅提高農業的比較效益

實施家庭聯產承包責任制改革以來,我國的糧食生產能力和主要農產品的供給能力大幅提高,在解決人民的溫飽問題上取得了很大成就。特別是在2004-2015年期間,糧食年產量從4 307 億kg增長到6 215 億kg,年均增產159 億kg,連續12年增產[10]。但是近年來,由于農產品成本提高幅度大,以及受到國際大宗農產品價格下跌趨勢的影響,農產品國內價格難于上漲,經常出現增產不增收的現象。因為不能從農業生產經營中取得較好的收益,農民自然不會對投資農田水利有興趣。目前我國糧食的供給能力可以基本滿足國內的總需求,但是有些糧食品種卻出現了明顯的階段性過剩,而有些糧食品種仍然供不應求。因此應堅定不移地推進農業供給側結構性改革,積極調整種養結構,樹立大食物觀,減少低端無效農產品的生產,增加品質高、銷路好的優質農產品生產,從而提高農業生產的比較效益,增加農民投資農田水利建設的動力。

3.2 積極發揮農民專業合作社的組織帶動作用,鼓勵專業大戶和家庭農場開展小型農田水利建設

改革開放之前,雖然在人民公社體制下,農業生產效率極為低下,但是各級政府、人民公社、村集體和農民對農田水利投資充滿了熱情,形成了一種政府主導,農民出工出力的農田水利投資格局,我國建起了一大批至今仍在發揮作用的農田水利工程。改革開放之后,我國廢除了人民公社制度,同時村集體在雙層經營體制下又沒能發揮好統一經營的職能,特別是在農田水利建設等公共事務上出現缺位,從而使農田水利的田間配套工程建設嚴重不足。當前,農民不愿意投資農田水利,與缺少相應主體的引導是有一定關系的。當前農村設立的村民委員會主要是為了實現村民自我管理、自我教育和自我服務的基層群眾組織,相當于一級行政機構,不是經濟組織,從而缺少管理農田水利事務的積極性。農民專業合作社是在農村家庭承包經營基礎上,同類農產品的生產經營者或者同類農業生產經營服務的提供者、利用者,自愿聯合、民主管理的互助性經濟組織。因此農民專業合作社具有管理小型農田水利的天然優勢。應積極鼓勵農民專業合作社將其業務范圍擴大到農田水利設施的建設、管理和維護,政府部門可以將一部分農田水利建設資金向農民專業合作社傾斜,以提高農民專業合作社投資農田水利的能力。

相對于小規模經營農戶,專業大戶和家庭農場的主要收入將主要來源于農業,從而更加關注農田灌溉,對小型農田水利投資的積極性會更高一些。柯新利和黃翔等[11]基于湖南省長沙市的實地調研數據進行實證研究的結果表明農業收入占家庭收入的比重對農戶投資農田水利的意愿具有顯著的正向影響。因此,可以鼓勵專業大戶和家庭農場牽頭組建用水協會,共同出資興建共用性的農田水利設施,政府部 門可以給予一定的補貼。

3.3 以鄉村振興為契機,大力培育新型職業農民

農村勞動力向城鎮轉移是世界各國的共同趨勢,具有較高的城鎮化率也是一個國家現代化水平的重要標志。目前我國城鎮化水平還比較低,將來還會有更多的農村人口流向城鎮。由于當前我國流向城鎮的主要是素質相對比較高的青壯年勞動力,從而導致了鄉村的凋敝、農業的兼業化,也造成了農田水利設施無人愿管、無人能管的局面。要解決我國農田水利建設“最后一公里”問題,關鍵在人。由于社會各界十分關注“誰來種田”的問題,我國從2012年正式啟動了新型職業農民培育試點的工作,但是由于農業比較效益低的問題沒有根本解決,鄉村缺少對人才的吸引力,效果并不是十分理想。黨的十九大提出了實施鄉村振興的重大決策部署,2018年中央一號文件又提出了關于實施鄉村振興戰略的意見,在未來的幾年或者十幾年,我國的鄉村將全面振興,農業強、農村美、農民富將全面實現。將來會有更多的優秀人才投身到鄉村振興的事業中來,當前要進一步創新新型職業農民培育的機制,全面建立新型職業農民培育的制度,完善相關的政策配套體系,培養造就一支高素質的新型職業農民隊伍,可解決我國農田水利建設人才緊缺的問題。

□

參考文獻:

[1] 冉 鵬,龍 水.小農水重點縣建設:打通農田灌排工程“最后一公里”[J].中國財政,2009,(24):28-30.

[2] 王瑞芳.新中國成立初期的農田水利建設[J].中國經濟史研究,2013,(1):126-138.

[3] 金沖及.周恩來傳(下)[M].中央文獻出版社,1998:972.

[4] 楊 朔.當代中國農田水利建設變遷研究[D]. 陜西楊凌:西北農林科技大學,2008.

[5] 蔡 榮.管護效果及投資意愿:小型農田水利設施合作供給困境分析[J].南京農業大學學報(社會科學版),2015,(4):78-86.

[6] 毛綿逵,張鴻玉.農戶參與小型農田水利建管意愿影響因素的實證分析----基于21個省3552份問卷的調查數據[J].中國農村水利水電,2016,(10):44-48.

[7] 蔡 榮,蔡書凱.農田灌溉設施建設的農戶參與意愿及其影響因素----以安徽省巢湖市740戶稻農為例[J].資源科學, 2013,(8):1 661-1 667.

[8] 毛哲然,程云行.農業比較效益低的原因剖析及對策研究----以浙江省為例[J].生產力研究,2017,(10):64-66.

[9] 朱紅根,翁貞林,康蘭媛.農戶參與農田水利建設意愿影響因素的理論與實證分析----基于江西省619戶種糧大戶的微觀調查數據[J].自然資源學報,2010,(4):539-546.

[10] 陳錫文.論農業供給側結構性改革[J].中國農業大學學報( 社會科學版),2017,(2):5-13.

[11] 柯新利,黃 翔,胡 特.農民參與小型農田水利建設意愿及其影響因素----基于經濟發達縣域的考察[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2015,(3):65-69.