某大壩導流底孔泄水流態優化研究

查龍青,周 招,黃曼茹

(1.東華工程科技股份有限公司,合肥 230024;2.武漢大學水資源與水電工程科學國家重點實驗室,武漢 430072;3.長江科學院,武漢 430010)

在水利水電工程樞紐施工導流過程中,為合理有效地安排施工進度、節省工程投資,通常會選擇分期導流:即前期修筑縱向圍堰利用束窄天然河床導流,后期利用底孔泄洪閘臨時導流泄洪。將臨時導流底孔與永久建筑物相結合,既能在前期起到導流泄洪、防洪度汛作用,又能為大壩后期安全運行起到放空、供水、排砂等作用。但在底孔導流泄洪期間,由于上游庫區來流不規律變化,底孔泄洪閘洞室內下泄水流極易形成明滿交替、沖擊洞室壁面以及泄洪閘進水口伴隨立軸吸氣漩渦、出水口高速折沖水流沖刷岸坡基巖等不良水流流態問題,為此對導流底孔水流流態優化研究就顯得尤為突出[1,2]。

陳秀瑜[3]通過綜合試驗研究,并以三峽樞紐底孔導流(最大壩高181 m)為背景,概述導流底孔泄流時容易引起的問題:底孔體型與空蝕破壞、底孔流態、泄流能力等;Y·I·馬利克[4]等通過水力學計算和物理模型試驗對巴基斯坦達蘇壩底孔(壩高233 m)水力參數進行測試。殷彤等[5]結合桐子林電站(最大壩高240 m)針對大單寬流量導流明渠提出采用消、導相結合的綜合防護措施能有效地減輕下游沖刷。郭瑾瑜[6]則針對GD3高水頭表孔溢流堰(最大壩高150 m)通過Realizablek-ε模型對比研究不同體型閘墩后水翅形態,并指出斜尾墩有助于調整表孔閘室出閘水流流態。

綜合國內外關于導流底孔的研究,其主要集中在高水頭底孔研究,且缺乏對導流底孔出水口及其下游明渠內流態做相應系統分析。本文以某大壩二期導流為工程背景[7,8],其底孔泄洪閘在度汛期間作為臨時導流建筑物,但在導流泄洪過程中發現底孔泄洪閘進水口前出現間隙立軸漩渦、出水口伴隨持續性水翅,因此,有必要采取措施改善底孔流態。

1 工程概況

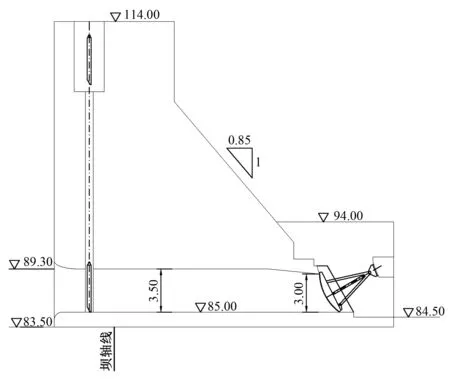

該水電站施工導流分期進行:一期修筑縱向圍堰、利用右岸天然河床形成明渠導流;二期導流是利用上游不過水橫向擋水圍堰、下游底孔泄洪閘銜接開挖明渠臨時度汛,其中擋水圍堰由直徑達40 cm的漿砌石抹面,抗沖流速較高。底孔壩段寬13.6 m,壩頂高程114.00 m,壩頂寬10.0 m,與電站引水壩段相鄰。底孔上游布置縱向長達10 m平臺,平臺高程83.50 m,底孔壩段共對稱布置2泄洪閘,泄洪閘尺寸為2.5 m(寬)×3.5 m(高),進口呈橢圓形,底孔泄洪閘底板高程為85 m,洞室出口布置3.3 m×4.0 m×2孔(寬×高×2孔)弧形工作閘門,底孔壩段剖面圖如圖1所示。

圖1 底孔壩段剖面圖(單位:m)Fig.1 cross-sectional view of dam section

底孔泄洪閘下游銜接等寬矩形斷面明渠,明渠寬13.6 m、底部高程84.5 m,縱向坡比為1∶100,明渠依山所建,基巖完好,但在明渠中部(0+170 m~0+230 m)附近明渠軸線呈107°急劇向右岸偏轉,且偏轉段兩岸地勢較低,僅達到94 m高程,其平面布置圖如圖2所示。導流設計流量為365 m3/s,相應底孔前庫水位為102 m,庫區上游不過水圍堰堰頂高程103 m。為更好地了解導流底孔度汛泄洪流態,本文特別對二期導流過程制作物理模型、為設計和工程施工提供可預見參考和借鑒。

圖2 導流底孔平面圖(單位:m)Fig.2 layout of diversion bottom outlet

2 模型設計

3 原設計方案問題研究

3.1 流 態

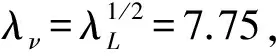

當入庫流量達到二期導流標準365 m3/s時,底孔泄洪閘充當臨時導流泄洪建筑物所用,庫前水位為99.88 m,上游橫向圍堰附近水位為101.32 m,低于圍堰堰頂高程,坡腳流速較小,僅有0.3~1.5 m/s,遠低于漿砌石抗沖流速。說明底孔泄洪閘以及上游橫向圍堰足以滿足導流度汛要求。但在底孔泄洪閘進水口前伴隨間歇性立軸游弋漩渦,且漩渦出現頻率較大,平均兩分鐘達到5次,每次最長持續時間達到35 s[9]。此外由于底孔泄洪閘出口與下游明渠未布置橫向銜接致使高速出閘水流急劇向兩側擴散形成折沖水流,而且2相鄰底孔泄洪閘出水口存在2 m寬橫向間隙,致使高速出閘水流在明渠進口交匯、碰撞,并激起高達4.0 m水翅(圖3)。

圖3 原設計方案水翅流態Fig.3 Water-ring pattern of original design

3.2 流速分布

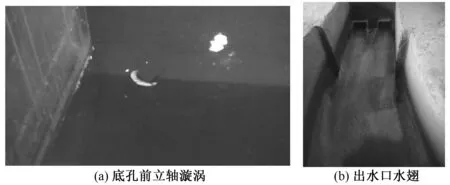

在導流設計標準洪水工況下,下游導流明渠及上游泄洪閘內各沿程斷面流速分布如表1所示。庫前淹沒較深,庫區內流速較弱,但底孔進水口流速急劇上漲、最大達到8.37 m/s,洞室內流速繼續增大,至出水口流速已達到14 m/s。由于下游明渠內橫向過流寬度驟然擴大至2.4倍,引起出水口下泄水流形成有壓射流,并急劇向兩側擴散、偏折,造成明渠軸線附近形成高達4 m持續性水翅,水翅最遠距離達到9 m[如圖3(b)所示]。折沖水流在下游明渠內左右回竄,流速普遍達到10 m/s以上,并在明渠彎曲段(0+170 m-0+230 m)由于離心力作用折沖水流急劇向左岸偏移,左右兩側流速分布極不均勻,左側高達10.20 m/s,右側僅有6.15 m/s,而且左側雍高水流甚至偶有飛濺水股漫過明渠導墻,沖擊外圍山體,存在安全隱患。

表1 明渠斷面流速分布 m/s

注明:0+000 m為底孔溢流壩軸線,下同。

3.3 沿程水位分布

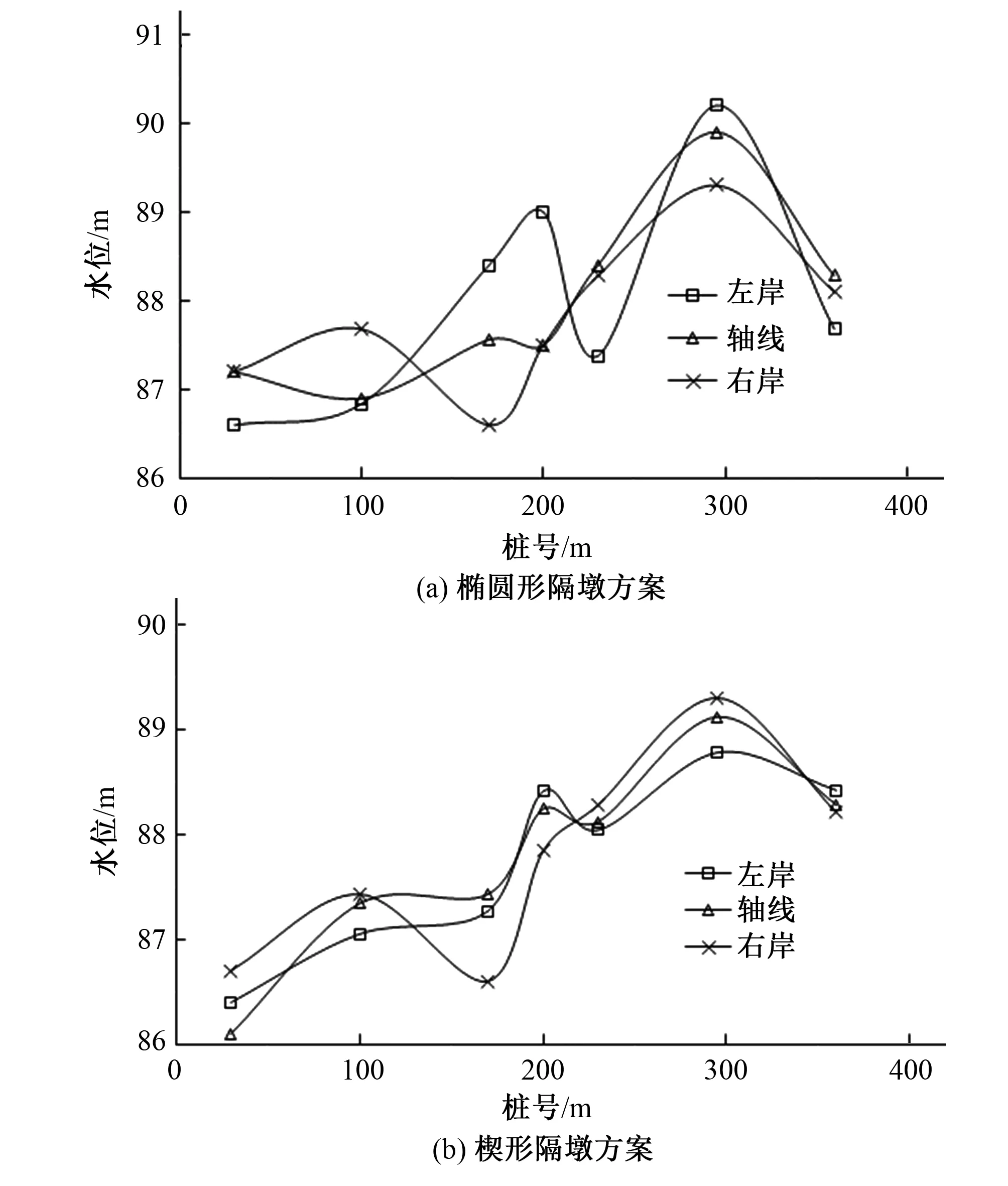

導流底孔下游布置矩形斷面明渠,但受地形限制,明渠在0+170-0+230 m區域以107°急劇向右側偏折,極易造成折沖水流沖擊明渠邊墻,引起失穩破壞。明渠內沿程水位如圖4所示,明渠上游部分(0+30 m~0+170 m)附近兩側水位基本一致,相差甚微,但至彎曲段(0+170-0+230 m)水流急劇向左岸匯聚、形成明顯雍高,左岸最高水位達到89.8 m、右岸僅有86.6 m,兩側落差達3.2 m,甚至左岸偶爾水體漫過導墻、沖擊山體,至明渠下游直線段內兩側水位逐漸恢復平穩。

圖4 明渠沿程水位Fig.4 water level distribution along open channel

4 優化方案

當庫區入庫流量達到導流設計標準365 m3/s時,原方案底孔上游水位僅有99.88 m,底孔進水口高程90.10 m,底孔淹沒深度僅有9.78 m,淹沒深度不足[10],底孔泄流能力過大,底孔進水口淹沒深度正處于立軸漩渦臨界淹沒水深,泄流時易攜卷空氣摻混形成立軸漩渦。而在底孔泄洪閘洞室內,下泄水流呈有壓封閉狀態,泄洪閘洞室出水口呈壓坡段,洞室斷面縱向收縮,下泄水流縱向壓縮,流速激增。底孔出水口與矩形明渠兩側邊壁無任何銜接處理,水流自底孔自由出流,橫向過流斷面驟增,水流向兩側邊壁擴散,形成折沖水流;兩底孔出水口隔墻厚3 m,高速水流自底孔暢泄迅速向出水口下游軸線附近交匯集聚,填滿出水口下游真空地帶,兩股高速水流呈小角度交匯碰撞,形成高達4 m的不良持續性水翅,并造成明渠直線段內橫向水面不均勻,縱向集聚大量能量,易沖刷明渠泄槽底板。交匯水流受明渠邊壁約束,觸碰邊壁易形成折沖水流,并引起水位壅高,甚至淹沒邊壁導墻,嚴重影響水流流態。

圖5 各方案平面布置圖(單位:m)Fig.5 Layout of each program

4.1 明渠流速分布

入庫流量達到365 m3/s時,各方案導流明渠內沿程斷面流速如表2所示。下游明渠內布置縱向隔墩以及邊墩,兩方案均顯著改善上游庫區流態,稍稍增大底孔前淹沒深度、消除不良漩渦,庫前最高水位并未上漲至圍堰頂部高程103 m,而且二期圍堰坡腳處流速亦稍稍降低至在1.0 m/s。

比較兩方案明渠內沿程流速,可發現底孔進水口流速無明顯變化,但在出水口流速稍稍增大,兩方案普遍達到15~16 m/s。其中在橢圓形隔墩方案中高速下泄水流緊貼橢圓形隔墩邊壁下泄,并在隔墩末端仍然存在少許飛濺水股,下游明渠彎曲段(0+200 m附近)流速較大、普遍達到6~10 m/s左右,左右兩側流速相差較原設計方案顯著下降至3 m/s。而方案2中楔形隔墩顯著調整隔墩末端表中底層流速,促使底孔泄洪閘出閘水流表中底層水流以更小夾角分層匯合,避免大幅度橫向碰撞,隔墩末端持續性水翅以及下游明渠內折沖水流完全消除,明渠流態如圖6所示,沿程水面呈現“細小鱗片狀”,明渠下游彎曲段兩側流速顯著降低、均在6~8 m/s,橫向分布更加均勻。

表2 各方案明渠流速分布 m/s

圖6 楔形隔墩方案明渠流態圖Fig.6 Flow pattern of open channel in wedge pier program

4.2 明渠水位沿程分布

各方案下游明渠內沿程水位如圖7所示,方案一、方案二上游庫水位稍有增高,分別達到101.22、101.34 m,泄洪閘前淹沒深度亦隨之增加,閘前不良持續性漩渦消除。底孔泄流能力有所降低,但仍能滿足二期導流要求。方案一高速出閘水流沿著隔墩邊壁順勢下泄,并在隔墩末端順著橢圓形曲線交匯,下泄水流稍有起伏水股、落差較小,但仍有0.6 m左右,下游明渠上游段橫向水位落差稍稍降低,但仍有1 m左右,彎曲段左右兩側水位分布達到89.5、86.2 m,兩側落差仍然有3.2 m。而在方案二楔形隔墩方案中兩底孔表中底層出閘水流漸進式向明渠中部偏轉、交匯、融合,明渠上游段下泄水流橫向水位落差顯著減低至0.5 m左右,明渠彎曲段左右兩側水位分布達到90.4、88.6 m,兩側水位差僅有1.8 m。

圖7 各方案明渠沿程水位分布Fig.7 water distribution along open channel in each program

綜合比較橢圓形隔墩方案以及楔形隔墩方案,均可發現兩方案雖稍稍降低底孔泄流能力、提升上游庫水位,但降低圍堰坡腳流速,仍能滿足導流設計要求,無需變更原二期圍堰結構形式。其中楔形隔墩有助于調整底孔泄洪閘出閘表中底層水流分層交匯、融合,顯著消除閘室進口立軸漩渦以及下游明渠內大幅度折沖水流,下游明渠彎曲段兩側水位落差較小,水面呈魚鱗狀,縱向分布更均衡。

5 楔形隔墩后期運行效果

本文提出在泄洪閘出水口布置縱向楔形隔墩旨在改善出閘水流流態,優化下游明渠內流速分布,但導流底孔在施工導流期間臨時度汛僅發揮其部分功效,其作為永久性泄洪建筑物務必考慮水利樞紐設計洪水位工況以及校核洪水位工況運行效果。

該工程設計及校核洪水位工況庫前水位分別達到112.94、113.30 m,遠高于二期導流設計標準洪水位,在該工況下底孔泄洪閘前淹沒深度依次達到22.84、23.2 m,底孔泄洪閘泄流能力均能滿足該工況要求。增設楔形隔墩后底孔前流態依舊平穩,并未不良漩渦及大幅度紊動,出閘水流流速達到16 m/s左右,楔形隔墩末端高速水流順勢縱向下泄,并未激起強烈碰撞以及折沖水流,下游明渠內水流較深,各斷面橫向分布更加均勻,左右兩側水位落差基本在0.3 m以內,沿程水位基本無波動起伏,流態較佳。

6 結 語

在原二期導流設計洪水方案中,底孔雖能夠達到泄洪要求,但在泄流過程中伴隨有明顯間歇性漩渦和持續性不良水翅,嚴重影響底孔運行安全和下游明渠內水 流流態穩定。本文通過物理模型試驗,分別提出在兩底孔泄洪閘下游增設橢圓形隔墩以及楔形隔墩,得出以下結論。

(1)楔形隔墩雖稍稍束縛底孔泄洪閘泄流能力,但其雍高上游水位、增強底孔前淹沒深度,仍然滿足導流設計要求,并有效地消除底孔泄洪閘前不良間歇性漩渦。

(2)楔形隔墩調整高速出閘水流流層分布,使相鄰閘室縱向出閘水流表中底層漸進式交匯、碰撞,并改善明渠內橫向流速分布,有效地避免大角度交匯、碰撞引起的持續性水翅以及明渠內折沖水流,在設計及校核洪水位工況下游明渠內流態更加平穩。

□

參考文獻:

[1] 王才歡,楊文俊,周 赤,等. 三峽工程導流底孔水力學研究與運用[J]. 水力發電學報,2009,28(6):65-70.

[2] 楊 淳,羅佩金,陳紅霞. 三峽工程導流底孔布置及方案比較水力學研究[J]. 長江科學院院報,1997,(4):42-47.

[3] 陳秀瑜,時啟遂,賈云秋. 三峽水利樞紐導流底孔水力特性研究.水力發電[J].1991,(8):77-79.

[4] Y·I 馬利克.巴基斯坦達蘇壩底孔設計研究[J].水利水電快報.2012,33(5)

[5] 殷 彤,周喜德,李 進,等. 桐子林導流明渠體型優化數值模擬研究[J]. 四川大學學報(工程科學版),2010,42(4):29-34.

[6] 郭瑾瑜,王均星. 溢洪道中墩水翅的數值模擬[J]. 武漢大學學報(工學版),2013,46(5):572-576.

[7] 張 力,賴克華,伍學殊,等. 導流底孔出水口水翅消除優化研究[J]. 水電與新能源,2015,(9):20-23.

[8] 陳興亮,楊 磊,羅 暢,等. 凱樂塔電站進水口消渦措施試驗研究[J]. 中國農村水利水電,2012,(10):129-132.

[9] 紀 偉. 泄洪洞中墩水翅現象及其防治研究[D].南京:河海大學,2006.

[10] 王英奎.立軸漩渦的力學特性與防控措施研究[D].北京:清華大學,2011.