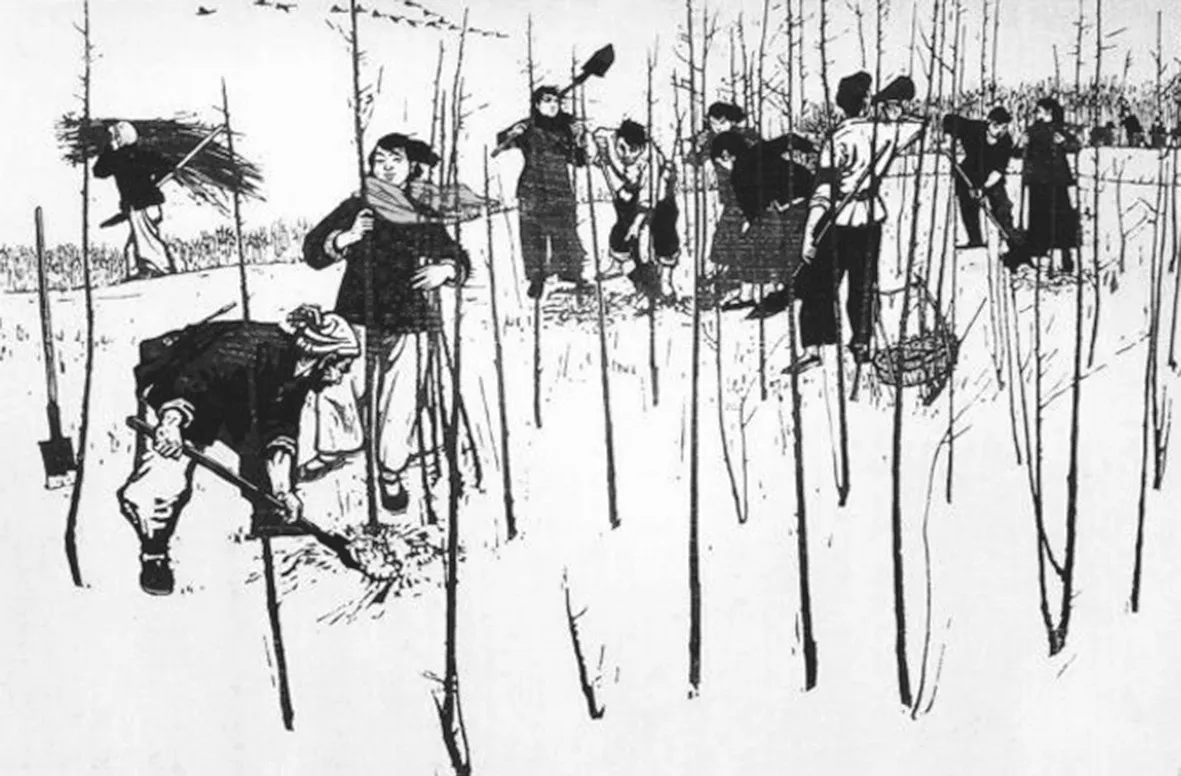

侗族青年挖“戰壕”護林

20世紀70年代末,湖南城步苗族自治縣長安營鄉長坪村四組境內,挖有一條長約6700米、寬3.5米、深3.4米的“戰壕”圓圈,圓圈內有300多畝新栽的杉樹受到保護。 這是當時被人稱“侗蠻子”的青年游孝安帶領當地100多名村民,花3個月時間用“霸蠻”勁挖出來的。

長安營鄉長坪村歷史上曾有茂密的森林資源, 20世紀“大躍進”期間, 因為要完成土法大煉鋼鐵的硬性任務, 該組的有林山全部被“剃光頭”。從此這里水土流失,建筑用木材奇缺,已達到“寸木寸金”的艱難地步,苗侗村民修建房屋必須到30公里外的廣西龍勝縣購買“進口”木材, 開銷巨大不說, 一個強壯勞力一天從早到晚兩頭黑也只能運一趟木材。興建一座吊腳樓至少需上百根杉木, 雖然有鄉親們全力幫忙, 但家中的強壯勞力在興建房屋的過程中身體多半被累垮。

1978年,年方22歲、剛加入黨組織的湖南侗族青年游孝安見村民們跨省買“進口”木材既費力氣又破財,“豆腐盤成肉價錢”, 心中十分不安。他認為只有就地造林培植永久型的“材源”才是最根本的辦法。游孝安幾次發動村民們上山造林, 村民們都同意, 但當即也提出三個“怎么辦”: 一是當地有放“野牛”的習慣, 如果人們在前栽樹苗,牛在后頭啃樹苗怎么辦?二是常年發生山火,春天栽樹秋天燒毀怎么辦?三是樹木成林后有盜賊偷伐怎么辦?

村民們的擔心不無道理,怎樣才能有效護林呢?游孝安反復思考著。

有一天夜晚,他在村小學看完電影《地道戰》后突發奇想: 戰爭年代,地道與戰壕在阻擊敵人入侵、保護自己的戰斗中發揮了巨大的作用;在和平年代里,我們何不也挖一條“戰壕”阻攔牛羊、山火和盜賊的“入侵”呢?他提出的這種奇特大膽的設想在全組村民大會上得到大家的認可, 并一致通過先挖好“戰壕”后造林的決定。

當年秋收結束后, 游孝安在村支部的支持下,帶領該組56戶100余個勞力上山,展開了挖“戰壕”行動。經過連續3個月的挖掘, 終于完成了長約6700米的“戰壕”挖掘任務。游孝安又帶領村民奮戰一個冬春,在“戰壕”圈內栽植杉樹苗36000余株。

由于有護林“戰壕”的保護, 隨意放牧的“野牛”、突發的山火和盜樹賊都無法進入杉樹幼林內。經過10多年時間的精心培育, 杉樹郁閉成林。圈內的杉樹成為該組村民們建房的“建材庫”,免除了村民們赴廣西買“進口”木材之苦。

如今40年過去了,當年的護林“戰壕”已基本被雨水刷平,僅遺存一條淺坑,但“侗蠻子”游孝安當年設想出的奇特護林法和帶領村民挖“戰壕”的故事,至今仍在湘桂邊界廣大苗侗民眾中傳為美談。