女性就業與收入對其配偶創業行為的影響

——基于中國家庭追蹤調查數據的實證研究

鄭筱婷 李美棠

一、引 言

2015年5月國務院發布《關于進一步做好新形勢下就業創業工作的意見》(國發[2015]23號),旨在推動大眾創業、萬眾創新,實現以創業帶動就業。家庭是創業資源的一個重要來源,也是影響創業活動的一個重要因素。夫妻雙方的收入是家庭經濟的主要來源和社會關系網絡的重要支撐。女性就業不僅給家庭帶來了額外的收入,也擴展了自身和家庭的社會網絡。創業是一種冒險的行為,家庭中的女性若擁有良好的就業狀態和穩定的收入,將提高其配偶承擔風險的能力,并有助于拓展配偶創業所需的社會關系網絡,從而提高其創業的可能性和創業成功的概率。

“在計劃經濟時代,國家和社會在提供社會化照料和減輕就業女性的日常照料負擔方面采取了許多措施,對于推動女性全面參與勞動力市場,縮小就業和收入方面的性別差距”①引自董曉媛的《照料經濟、性別平等與包容性增長——中國落實2015后可持續發展目標的思考》。等方面發揮了重要的作用。市場化改革將照料責任由國家、企事業單位直接推向家庭或者女性,帶來了女性勞動參與率的持續下降(陸利麗,2014)。女性勞動參與率的持續下降將不利于男性創業,尤其是生存型創業,進而有礙經濟的繁榮。促進女性公平就業,提高女性的教育水平、經濟和社會地位有助于提高整個社會的創業水平和經濟的活力。通過文獻檢索發現,國內尚無文獻從女性就業和收入的視角出發研究其對配偶創業活動的影響,更沒有用微觀家庭追蹤數據研究家庭內部的分工如何影響個人的創業活動。

本文的主要貢獻有:第一,理論方面,從女性的角度探究女性獲得家庭外部收入的能力對配偶創業活動的影響,豐富了創業理論;第二,實證方面,本文用 CFPS微觀家庭的追蹤數據區分了生存型創業和機會型創業,并證實了女性的就業有助于生存型創業,但不利于機會型創業,同時,女性的收入越高則男性進行機會型創業的可能性也越高;第三,研究方法上,本文利用家庭追蹤數據的優勢和工具變量盡可能解決女性就業的內生性問題;第四,政策含義上,本文的結論為促進女性公平就業和提高女性的教育水平和經濟社會地位提供了理論和經驗的證據。

二、文獻回顧與研究假說

王春超和馮大威(2017)將企業家創業選擇的影響因素分為個人層面、社會層面和宏觀層面三大類。在早期的創業理論中,創業者個人特質理論占據著創業研究的主導地位。學者們把創業歸類為由天賦決定的特殊活動(蔡曉珊和張耀輝,2011;蘇曉華等,2012)。Yueh(2009)發現受教育水平和年齡與創業的可能性負相關。Caliendo等人(2014)發現個人特征,如年齡、性別、人力資本、工作經驗、家庭背景等加起來大約可以解釋 30%,的創業決策。另外一些研究關心個人的風險偏好如何影響創業的可能性(Caliendo等,2009;Yueh,2009;Brown等,2011;Hu,2014)。

繼Gartner(1985)提出四要素(創業者、創業環境、創業過程、創業組織)創業模型以后,越來越多的學者把研究的重點從尋找創業者特質轉向創業網絡、創業資源和創業環境的研究(蔡莉等,2011),其中基于資源視角開展的創業研究還相對較少(蔡莉,2007)。關系網絡是中國轉型經濟背景下個體獲取資源的重要途徑之一(Li等,2008;Li和 Zhang,2007;蔡莉等,2013;Aldrich和 Zimmer,1986)。通過這種關系網絡,創業者更容易獲得各種商業信息和建議,提高有效解決問題的能力,并以較低的成本取得更多的創業資源(Hoang和Antoncic,2003)來促進新企業的形成以及企業的持續發展(Brüderl和 Preisend?rfer,1998;Yueh,2009;朱秀梅等,2011;王春超和馮大威,2017)。

夫妻雙方互相影響對方的創業決策是以研究男性對其配偶創業的影響為主。例如,Bruce(1999)發現男性創業的家庭中其配偶創業的可能性是同等情況下其他女性創業可能性的近兩倍;?zcan(2011)同時研究男性配偶的創業經歷對女性配偶創業選擇以及女性配偶的創業經歷對男性配偶創業選擇的影響,發現男性對女性的影響比較大,但反過來女性對男性的影響效果卻不是很明顯。但是,近年來也有文獻發現女性的創業經歷對男性配偶的創業選擇同樣存在著顯著影響,如 Parker(2008)發現無論是男性還是女性,他們的創業選擇都會受到配偶的創業經歷的影響。然而,這些文獻強調的都是一方配偶的創業經歷對另一方配偶創業的影響,關于研究配偶是否工作及其工作類型對個人創業決策的影響的文章卻幾乎沒有。李雪蓮等(2015)從家庭背景的角度出發,考察了配偶是公務員且有職位時對另一方配偶創業概率的影響,但研究的視角僅局限在公務員的家庭背景上。本文在現有文獻的基礎上,考察女性獲取家庭外部收入的能力對男性配偶創業行為的影響。

全球創業觀察(GEM)2001年報告中進一步將創業劃分為生存型創業和機會型創業,由此引發了一系列關于生存型創業和機會型創業的研究。例如,Block等人(2015)發現機會型創業者的風險偏好要明顯高于生存型創業者,尤其是當這種創業活動與新的創業想法以及巨大市場機遇相聯系時,這種風險偏好會變得更大;Verheul等人(2010)也認為風險態度對機會型創業的影響較大,而對生存型創業的影響卻不是很明顯;Baptista等人(2014)研究發現先前的工作經驗所形成的人力資本對機會型創業的產生及其早期的生存發展起著重要促進作用,而對生存型創業卻幾乎沒有影響,生存型創業更多的是受早期的創業經歷的影響;Block和 Wagner(2010)得出不同的結論,通過實證分析發現兩種類型的創業者之間在年齡、性別和一些其他特征上都存在明顯的區別,但是在受教育水平上沒有明顯的差異。與 Baptista等(2014)相似,本文以男性創業前是否有工作作為劃分生存型創業家庭和機會型創業家庭的標準。

本文分別用女性就業狀態及工作類型以及其收入來衡量女性獲取家庭外部收入的能力。女性能在勞動力市場上找到工作,就意味著其具有從家庭外部獲得勞動收入的能力①需要指出的是,作者并不認為沒有工作的個體沒有獲得外部收入的能力。本文只是用就業作為衡量個體獲取家庭外部收入能力的一個代理變量,對于低收入的個體而言,勞動收入是其收入的主要組成部分。并且,通過勞動獲取收入與其他渠道得到的收入相比,更為穩定和可靠。,能夠為家庭提供經濟的保障。鑒于個體的收入來源不僅僅是勞動收入,還包括財產性收入等其他收入,因此,本文還考察女性的收入本身對配偶創業決策的影響。

中國傳統家庭內部的分工是男性負責賺錢養家,女性負責料理家務、養兒育女和照顧家人等②基于中國過去的傳統,男性往往是家庭主要的經濟來源(雷曉燕等,2014)。,這樣的分工模式在農耕時代和創業成功后的家庭具有一定的合理性。但是,在決定創業還是從事受雇工作時,一般家庭都會兼顧創業風險和創業條件兩個方面。首先,創業活動具有較高的收入風險,而從事受雇工作的風險相對較低,當家庭有多種經濟來源,家庭的抗風險能力較強,男性配偶創業的可能性較高;另一方面,創業需要大量的創業資源(包括經濟資源和社會資源),一般而言,夫妻雙方收入水平越高,所積累的經濟資源和社會資源也會越豐富,為男性配偶創業提供了更好的創業條件,但也提高了創業的機會成本。

從女性就業的角度來講,女性就業對創業行為的影響有兩種不同的渠道。一是女性就業增加了家庭的收入,增強了家庭承擔創業風險的能力,從而提高了配偶的創業概率;二是女性就業本身改善了家庭的經濟條件,也提高了配偶創業的機會成本,即男性和女性同時就業的家庭,與一個人工作的家庭相比,收入較高,生活較為富足和安逸。與配偶不工作的男性相比,雙薪家庭的男性放棄工作去創業則是要放棄舒適的生活,使得創業成為更加艱難的決策,即女性就業對配偶創業也有負向的影響。對于生存型創業,女性就業只有正向的影響,因為男性由于本身沒有工作,所以創業的機會成本較低。但對于機會型創業而言,女性就業既有上述正向影響,又有負向影響。因此,女性工作本身對于男性進行機會型創業是否有促進的效果是不確定的。據此,我們提出研究假說一。

研究假說一:女性就業會促進其配偶的生存型創業,尤其是當女性有一份收入穩定的工作時,其配偶創業的可能性會大大提高,但女性就業不一定會提高配偶機會型創業的概率。

對于生存型創業的家庭來說,由于男性無業或收入很低,男性創業的機會成本較小,在男性占主導地位的傳統社會,男性通過創業行為來改變家庭的經濟狀況的動機非常大,從而女性的收入水平越高,越有利于男性的生存型創業。對于機會型創業的家庭而言,女性收入水平越高,男性創業可得的經濟資源和社會資本就越豐富,從而有利于男性創業。但是由于男性有工作,其從事高風險的創業活動的機會成本會明顯上升,因而只有當遇到比較好的創業機會和擁有充足的創業資源時,男性才可能放棄工作和收入去創業,即只有女性的收入水平足夠高時對男性的機會型創業的促進作用才會較大。據此,我們提出研究假說二。

研究假說二:女性的收入水平越高,男性創業的可能性越大。

三、數據來源及變量描述

(一)數據來源

本文使用的數據為中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,以下簡稱CFPS)數據。根據研究需要,本文同時使用了CFPS 2010年和2012年的調查數據,其中創業變量來自于 2012年受訪對象對“從上次調查至今/過去一年,您是否從事過個體或私營經濟活動?”問題的回答,選擇“是”為創業,“否”為不創業。由于該問題的提問對象是 2010年調查時無業、務農或受雇的成員,因此排除了在 2010年已經創業的受訪者。本文定義的創業人員是從2010年調查結束后至2012年調查時新從事創業活動的個體。為了減輕內生性問題,即男性的創業行為也可能影響其配偶的工作狀態,文中的其他變量則均使用2010年的調查數據。

(二)變量的解釋

1.主要解釋變量。女性配偶是否工作以及工作類型變量來自于 2010年受訪對象關于“您工作的單位/公司或經營的生意屬于?”問題的回答。其中,工作類型屬于自雇的“農村家庭經營”的女性被視為沒有工作。本文探討的“工作”是指為家庭外部的市場提供勞動并獲取相應報酬的就業活動,衡量的是女性從家庭外部——市場中獲取經濟資源的能力。自雇的農村家庭經營大多是從事自家農業生產經營活動,并沒有直接為他人提供勞動并獲取家庭外部的收入,故本文將其和家庭勞務一樣歸為沒有“工作”。本研究還刪除了工作類型為自雇的“個體工商戶”的樣本,因為這種情況下難以把夫妻共同創業和各自創業兩種不同情況區分開來。對于市場工作,本文細分為體制內工作和體制外工作。工作類型屬于“政府部門/黨政機關/人民團體/軍隊”、“國有/集體事業單位/院/科研院所”和“國有企業/國有控股企業”的歸為體制內工作,剩下的其他工作類型歸為體制外工作。女性收入也是本文關注的一個解釋變量。

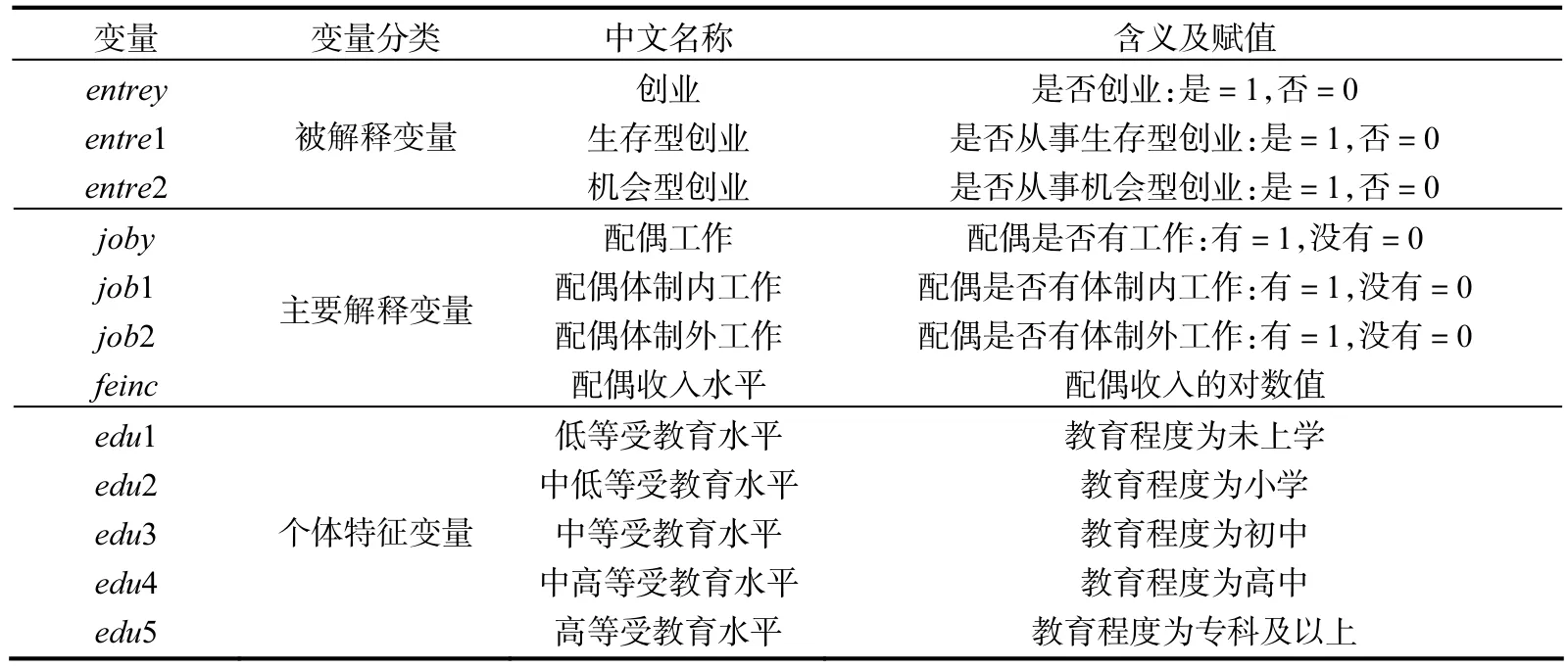

2.控制變量。根據前文所回顧的國內外關于創業的理論和實證研究,本文將以下影響創業的變量作為控制變量,并按其性質分為三個層次:(1)個體特征變量,包括受訪對象的民族、年齡、收入水平、受教育程度等。(2)家庭特征變量,包括家庭規模、家庭人均總收入、家庭凈財產以及家庭的社會網絡關系等。參考 Bian等人(2005)的研究,本文采用春節期間來訪的親戚家數目作為家庭社會網絡關系的一個代理變量,來考察社會網絡關系對男性創業的影響。(3)區域特征變量,主要包括家庭所在地的城鄉性質虛擬變量,以及家庭所在地的省份虛擬變量。各個變量的名稱及其解釋見表1。

表1 變量名稱及其解釋

續表1

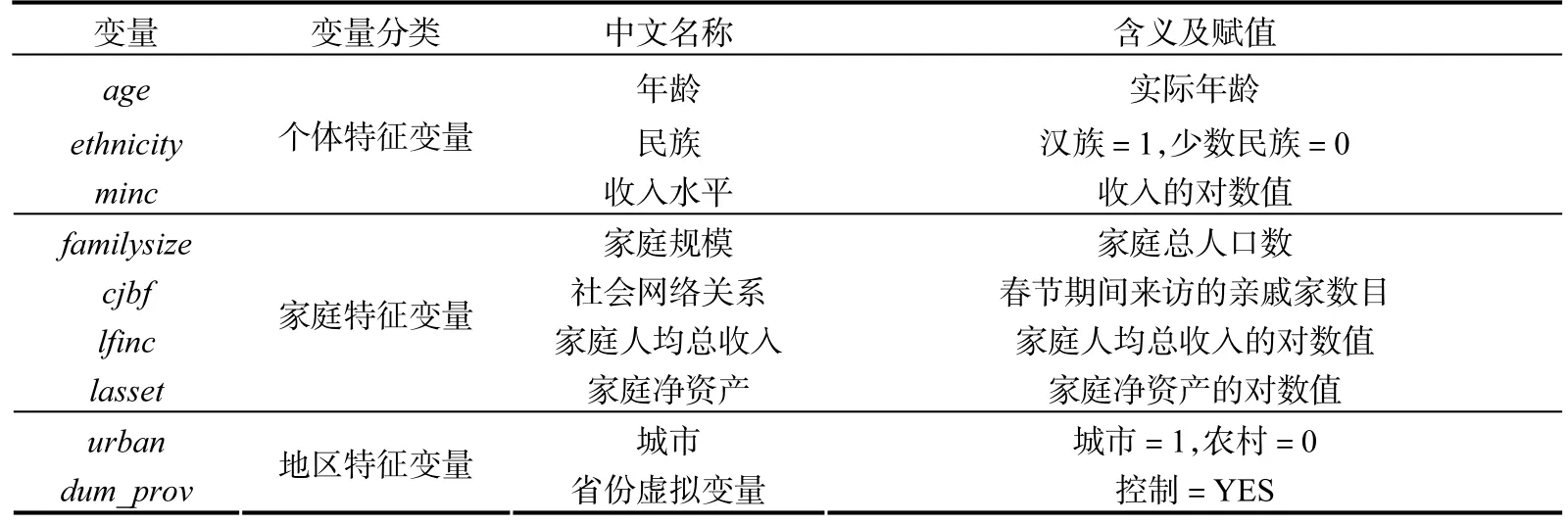

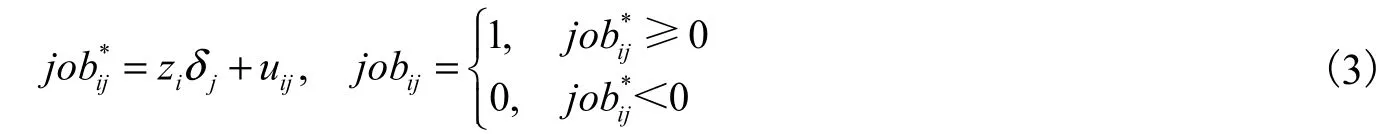

(三)變量的描述性統計

表2是變量的描述性統計。研究關注的是家庭中已婚男性的創業情況,因此本研究僅保留婚姻狀態為在婚或同居的家庭中男性的信息,最終得到6168個觀測值,其中男性配偶中不創業的樣本有5620個觀測值,創業的樣本有548個觀測值。從表2中可以看出,在男性配偶不創業樣本中女性配偶工作的比率為 16.67%,,顯然高于男性配偶創業樣本中女性配偶工作的比率 11.31%,。從創業者的年齡來看,創業男性的平均年齡為42.87歲,而不創業男性樣本的平均年齡是47.06歲,說明創業群體總體上要比不創業群體更加年輕。創業男性中擁有初中和高中學歷的比重分別為 44.53%,和 17.52%,,遠高于非創業男性的 32.70%,和 13.24%,。非創業男性中未上學或者有專科及以上受教育水平的比重卻要高于創業男性。無論是自己的收入水平,還是配偶的收入水平,創業男性比非創業男性都要高一些。在家庭關系網絡上,創業男性春節期間來訪的親戚家庭數平均為10.84家,而非創業男性該數僅為9.52家。而在民族、家庭規模以及家庭人均收入、家庭凈財產等方面,創業者家庭與非創業者家庭之間沒有明顯差異。居住在城市中的男性,其創業的可能性似乎更高,不創業男性中有 37.67%,來自城市,而在創業男性中來自城市的比例高達45.44%,。

表2 描述性統計

四、計量模型及回歸結果

(一)模型設定

本文關注的被解釋變量是家庭中男性配偶是否創業的虛擬變量,而對于這種二值選擇問題一般采用Logit模型和Probit模型進行分析。在一般情況下,兩者回歸結果相似。本文采用Probit模型進行分析,其潛變量(latent variable)方程設定如下:

其中,男性創業決策的規則如下:當時,Entreij= 1;當時,Entreij=0。模型中i指第i個男性,j指女性的不同工作狀態。jobij(j=1,2,3)分別表示第i個男性的配偶是否有工作、是否有體制內工作、是否有體制外工作虛擬變量;feinci表示第i個家庭女性的收入;Entreij表示第i個男性的創業決策,取0,1值;X為控制變量組,包括民族、個人收入水平、受教育水平、配偶收入水平、家庭人均總收入、家庭凈財產、家庭規模、城鄉變量、地域虛擬變量、出生年份虛擬變量以及常數項;γ 為對應的系數值向量;ε為擾動項。系數 βj(j=1,2,3)分別衡量了女性不同工作狀態對其配偶創業決策的影響,λj(j=1,2,3)則分別反映出不同工作狀態下,女性收入對配偶創業可能性的影響,它們是本文重點考察的對象。

考慮到男性創業行為也會影響其配偶的工作決策,即存在內生性問題,因此,使用Probit模型進行回歸的結果存在一定的偏誤。為了減小內生性,本文創業變量的數據采用 2012年的新創業數據,而解釋變量則采用 2010年的數據,這在一定程度上緩解了女性工作變量的內生性問題。但是,由于 CFPS最早只有 2010年的數據,且沒有女性結婚前的就業信息,因此并不能完全解決內生性的問題。舉例來說,為了積累創業資本,創業前夫婦可能都選擇努力工作積累資本;為輔助配偶的創業活動,工作的女性也可能會放棄體面的工作為配偶創業做準備。

為了進一步減少內生性問題造成的估計結果偏誤,本研究使用女性的受教育年限作為女性就業狀態的一個工具變量。原因有二:一是受教育水平是個體人力資本和個人能力的一個較好的代理變量,能很好地預測女性的就業狀態以及能從事什么樣的工作。一方面,受教育水平越高,思想觀念也會更加開放,就業的可能性也越高;另一方面,教育水平較高的女性,在勞動力市場上的競爭力也較強,更容易在市場上找到工作。二是對于大多數女性來說,正式教育往往在結婚之前就已經完成,可認為女性的教育水平外生于男性婚后的創業決策。結婚后男性的創業決策不太可能影響其配偶受教育水平的高低。另外,在中國情境下,女性的受教育水平的高低很大程度上都取決于早期的家庭背景以及父母的觀念,受新家庭或者說男性配偶的創業活動的影響比較微小,因此,我們認為女性受教育年限是女性就業狀態的一個較好的工具變量①關于工具變量的選擇,作者感謝中央財經大學劉宏博士提出的建議。作者嘗試使用“當地是否有幼兒園”或“當時是否有幼兒園或小學”作為工具變量,發現在第一階段回歸中工具變量的系數不顯著,無法滿足工具變量的相關條件。當地女性的就業率、居住地附近的就業機會這些變量與女性就業和收入有關的變量,往往也與個體的創業活動有關,因而很可能與估計方程的殘差項相關,無法滿足工具變量的外生性要求。。

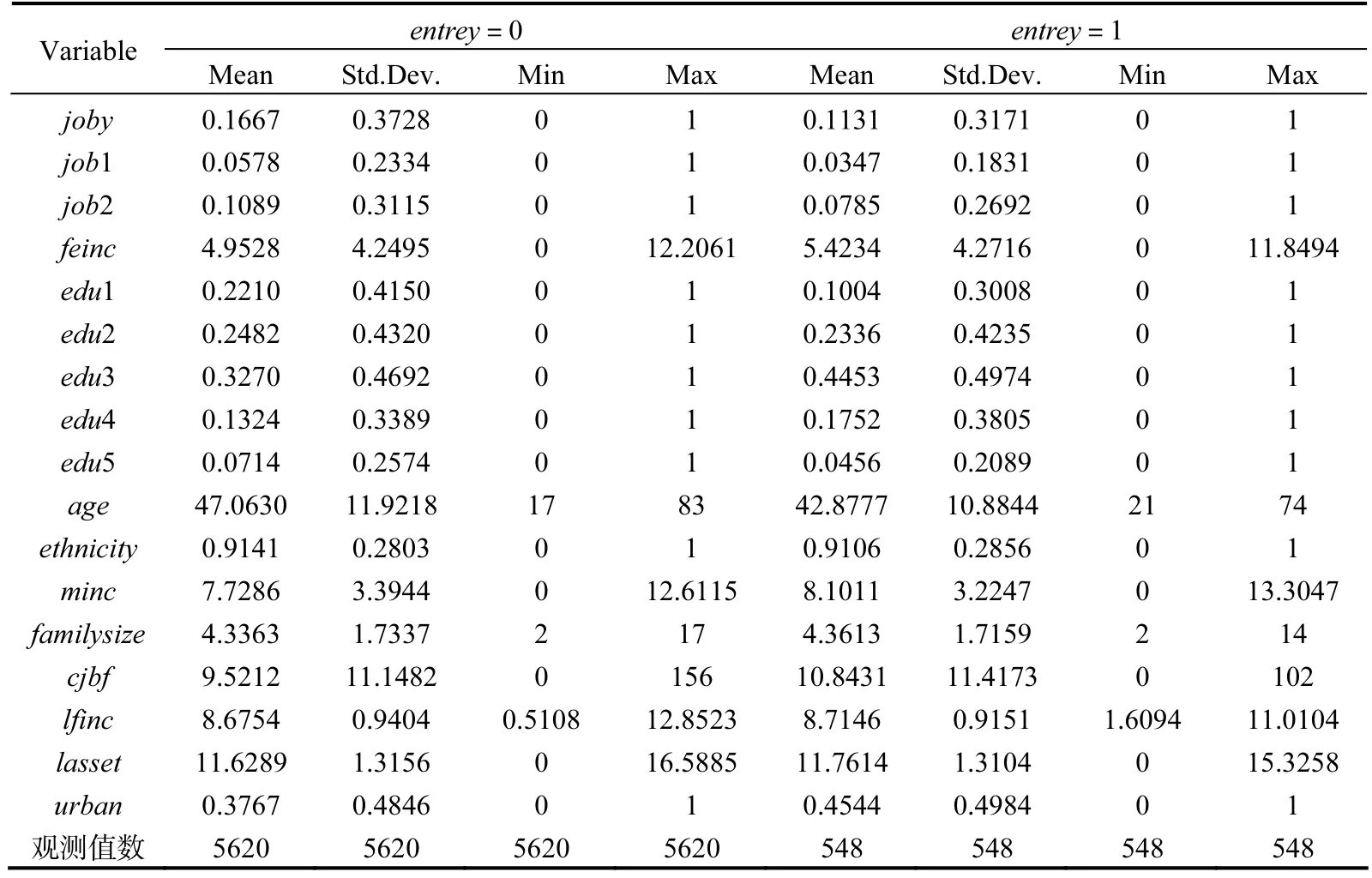

由于是否有工作或是否有體制內(外)工作是一個二值變量,因此本文采用了處理效應模型(treatment effects model)來進一步消除內生性問題對于估計結果造成的影響。模型設定如下:

其中,ijjob是取值為0和1的處理變量,其處理方程為:

模型中z為女性受教育年限;u為擾動項;其他符號的含義與前面一致。一般情況下,處理效應模型適用于被解釋變量為連續的情況,但是在大樣本情況下,使用 MLE估計的處理效應模型依然是有效的。

(二)生存型創業與機會型創業的劃分

Hu(2014)將自雇的經營活動中是否雇用勞動力作為劃分標準,沒有雇用勞動力的視為生存型創業,雇用勞動力的視為機會型創業;Baptist等人(2014)認為放棄目前工作去創業的創業者會有較大的機會成本,因此更可能是因為發現了創業機會再進行創業,可視為機會驅動型創業。無業狀態下的創業者卻更可能是因為入不敷出,迫于生活壓力而選擇創業,這種情況下可視為生存驅動型創業。結合生存型創業和機會型創業概念的區別以及數據的可得性,本文采取后一種分類方式,并按照 2010年調查的結果,將全部樣本分為兩類:無業樣本和有業樣本,將 2010年調查數據顯示為無業的個體的創業行為視為生存型創業,而有業樣本中個體的創業行為視為機會型創業。

(三)基本結果

1.處理內生性問題后的基本結果②受篇幅所限,這里不報告未處理內生性問題的結果,有需要的讀者可向作者索取。

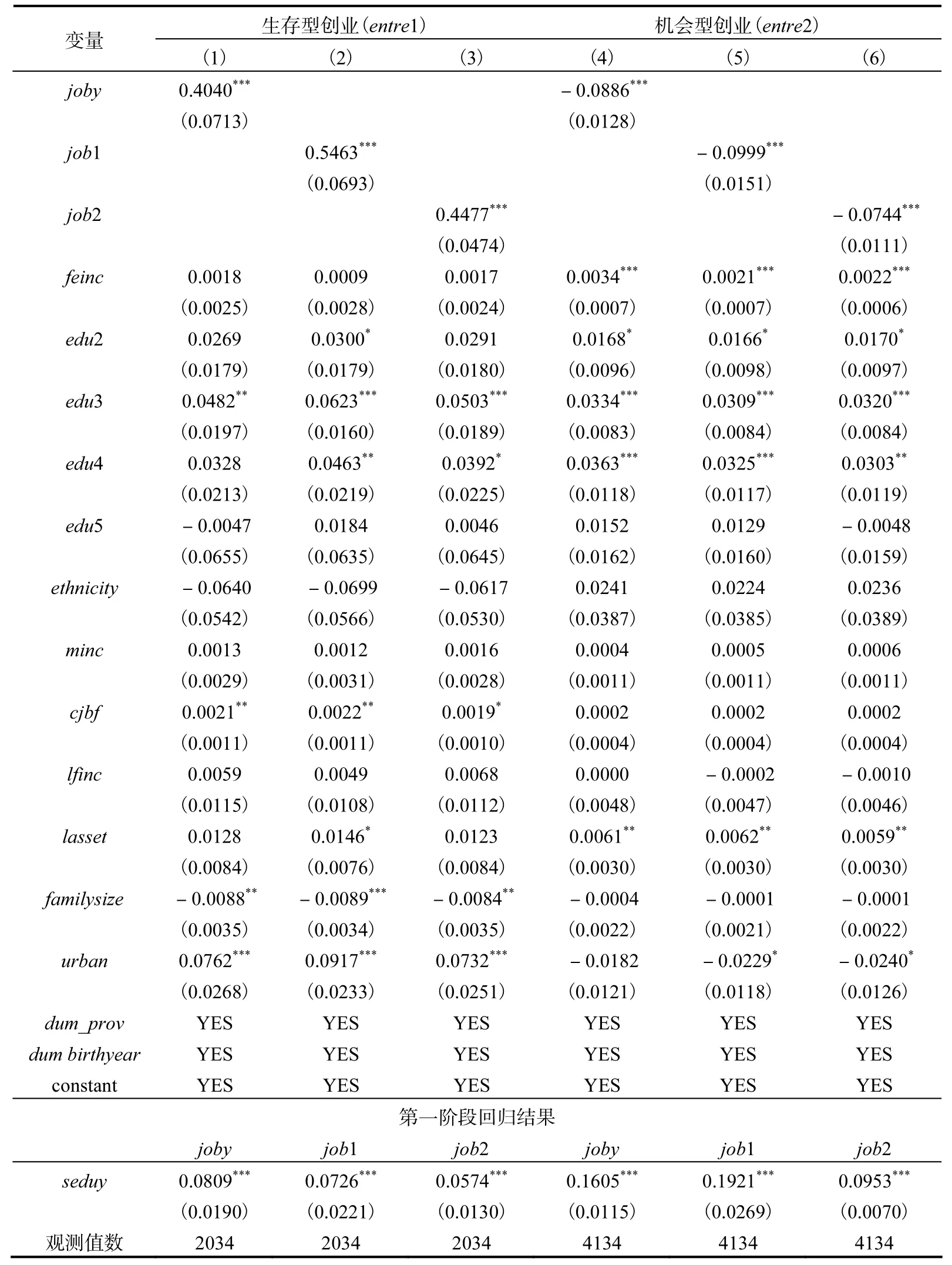

為了解決解釋變量的內生性問題,本文應用處理效應模型來估計女性就業對配偶創業行為的影響。表3給出了基于處理效應模型下的回歸結果。表3中的第一階段結

果顯示:女性受教育水平對女性就業狀態有顯著正向的影響,即女性受教育水平越高,就業的概率越大;從估計的系數來看,受教育水平提高將有助于女性獲得工作尤其是體制內工作。

表3 處理效應模型回歸結果

表 3的前面部分是模型(2)的二階段回歸結果。結果顯示,控制了內生性的影響后,女性就業對其配偶的生存型創業活動有非常顯著的正向影響,女性有工作、有體制內工作和體制外工作對男性配偶生存型創業活動的影響系數分別為 0.40、0.55和0.45(表 3中(1)、(2)和(3)列 joby、job1和 job2的系數),這一結果支持了文中的第一個假說,即女性就業有利于其配偶生存型創業。

女性就業對其配偶的機會型創業活動卻有非常顯著的負向影響,但是系數大大減小(見表 3中(4)、(5)和(6)列 joby、job1和 job2的系數)。一方面,對于收入較高的男性而言,通常積累的財富較多,無需依靠女性就業來保障家庭的經濟來源;另一方面,創業存在機會成本,男性受雇工作的收入越高,其創業的機會成本越大,如果其配偶也工作,那么家庭的收入必定較高,男性無需通過創業進一步提高家庭的收入。因此,女性就業反而可能抑制其配偶機會型創業的動機,尤其是當女性配偶在體制內工作時,作用更加明顯。但是,當女性的收入較高時,可為男性配偶提供更多的創業機會和資源,機會型創業的可能性大大提高①此處還有另一個解釋,在傳統的觀念中男性配偶的收入要高于女性配偶,當女性有工作而男性沒有工作,或者女性的收入水平較高甚至超過男性配偶的收入水平(即“女強男弱”)時,男性配偶受到刺激選擇創業的可能性會大大提高。,表3中(4)、(5)和(6)列配偶收入(feinc)的系數顯著為正,支持了本文的第二個假說。

除此之外,結果還顯示:擁有中等(初中)或中高等(高中)教育程度的男性生存型創業和機會型創業的可能性較大,而過低或過高的受教育水平對創業活動的影響不顯著;關系網絡多有助于進行生存型創業,但對機會型創業的影響不顯著;家庭規模的增大,會增加貧困家庭的負擔,不利于生存型創業;與農村男性相比,城市的男性更多進行生存型創業,更少進行機會型創業。

2.女性收入水平對配偶創業決策的影響②由于 CFPS中,男性收入和女性收入分開報告,因此女性獲得收入的能力與男性的收入及創業與否無關,而主要取決于自身的個人特征和家庭背景,故可認為女性收入變量與男性的創業決策之間不存在嚴重的內生性問題。

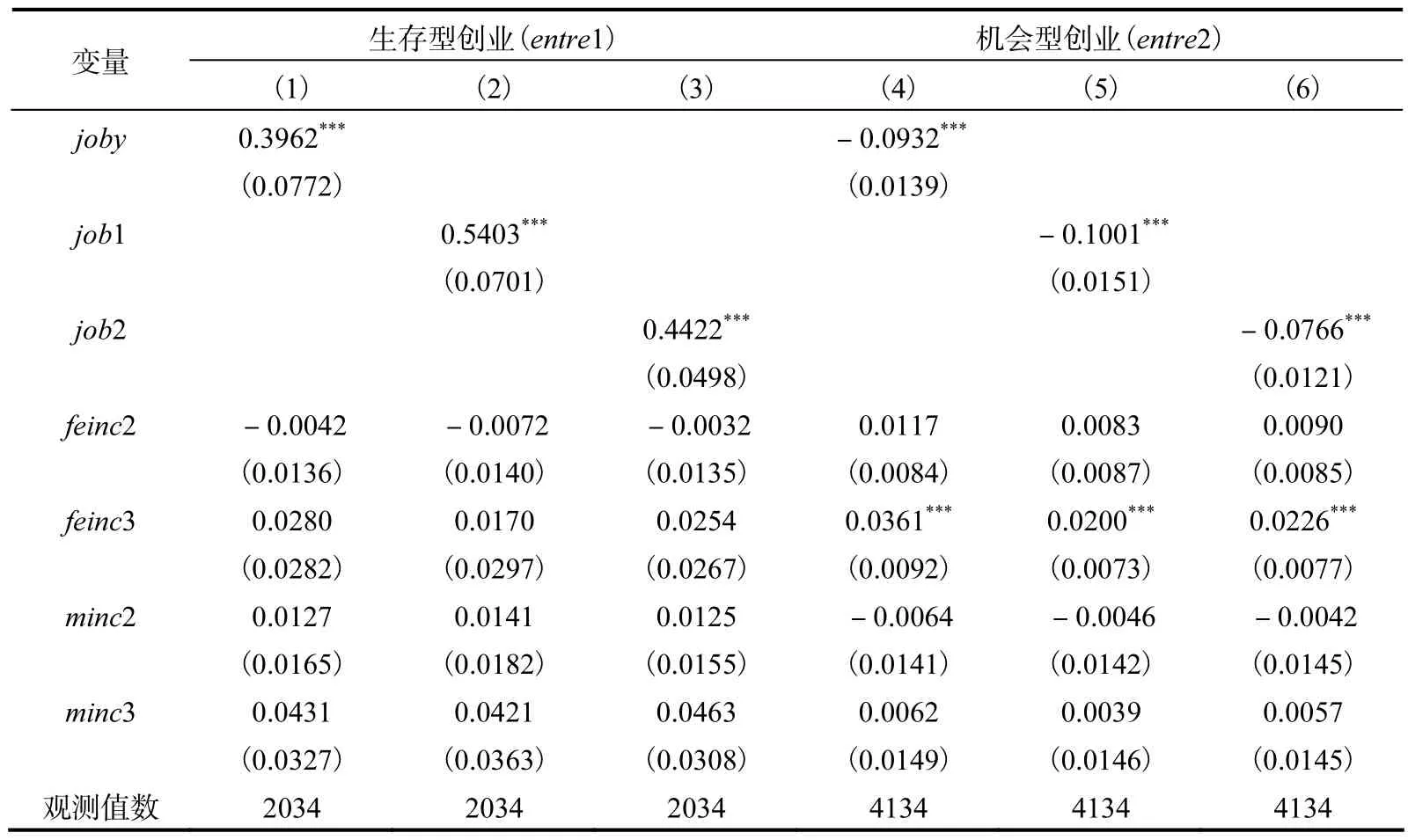

為了進一步深入探討女性收入水平的高低對配偶創業活動的影響,本文進一步依據男性創業前的收入的高低將男性分為數量相等的三組:低收入組(minc1)、中等收入組(minc2)、高收入組(minc3)三組;類似地,女性也劃分為低收入組(feinc1)、中等收入組(feinc2)、高收入組(feinc3)三組。通過使用分類變量來替代minc和feinc后,處理效應模型的回歸結果見表4。結果顯示僅當女性的收入水平足夠高時才會顯著地促進男性配偶的機會型創業,因為僅feinc3前的系數顯著為正,支持了文中的假說二。不論是生存型還是機會型創業,創業前男性自身收入對創業的影響統計上均不顯著。

表4 收入分組后的回歸結果

五、穩健性檢驗

(一)遺漏變量問題

創業行為是眾多因素綜合作用的結果,很多因素由于各種原因難以量化,故模型有可能存在遺漏重要變量的問題。首先,創業是一種高風險的經濟活動,個體的風險偏好顯然會影響個體的創業決策,風險偏好者更可能選擇風險較大的創業活動,而風險厭惡者則更傾向于選擇無風險或風險較小的受雇工作。現成的微觀調查數據中,如果沒有設計直接衡量風險偏好的問題,研究者們通常會選擇代理變量來近似風險偏好。借鑒汪小圈、張紅和劉沖(2015)的做法,本文用個體是否進行金融產品的投資活動來衡量個體的風險偏好,根據 CFPS問卷中的問題“去年,您家是否持有以下金融產品?”,將持有股票、基金或債券等金融產品的家庭的男性歸為風險偏好者,而沒有持有以上任意一種金融產品的家庭的男性歸為風險厭惡者。

社會關系網絡及其網絡所帶來的社會資源對創業者來說至關重要。前文中已經使用春節期間來訪的親戚家數目作為家庭社會關系網絡的代理變量,但由于沒有直接衡量社會關系網絡,仍可能存在偏差。Tsai(2007)發現,相對于沒有族譜/家譜的家庭,有族譜/家譜的家庭的網絡聯系更緊密,家庭社會網絡強度更高。參照潘靜和陳廣漢(2014)的研究,穩健性檢驗中同時用春節期間來拜訪的親戚家數目、家族是否有族譜/家譜(zp)兩個變量來衡量家庭的社會網絡強弱。人們所處的社會組織及其能夠動員的資源或權力也是擁有的社會資本的重要反映。參照周廣肅等人(2014)的方法,根據受訪者是否是黨群團等組織的成員,本研究定義了“組織成員”(group)這一虛擬變量,從另一方面反映其社會關系網絡的大小①這里的“組織”包括中國共產黨、民主黨派、區縣及以上人大(代表)、區縣及以上政委(委員)、工會、共青團、婦聯、工商聯、非正式的聯誼組織、宗教/信仰團體、私營企業主協會、個體勞動者協會、其他正式注冊的社會團體。。

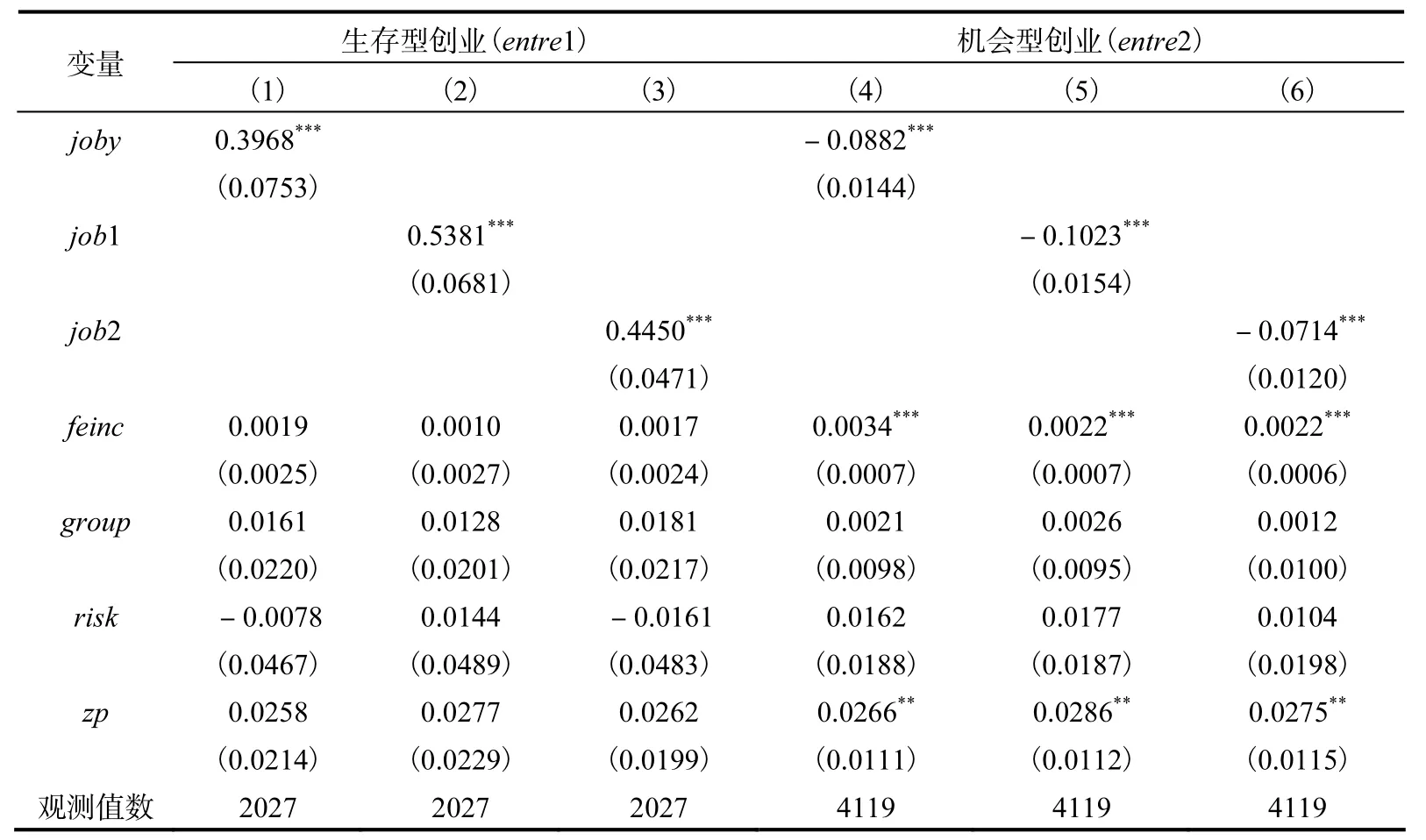

基于此,本文將以上可能影響創業決策的幾個因素作為控制變量加入模型(2)中重新回歸,表5的(1)~(3)列給出了生存型創業情況下的回歸結果,結果顯示,新加入的變量對男性配偶生存型創業的影響都不顯著,但女性就業依然顯著促進其配偶生存型創業,且體制內工作的女性對其配偶生存型創業的促進作用更大。表5的(4)~(6)列則給出了機會型創業情況下的回歸結果。新加入的變量中,僅族譜變量(zp)顯著為正,即有族譜的家族有利于男性進行機會型創業。但女性是否工作以及體制內(外)工作對男性創業的影響的方向和系數大小都沒有發生顯著變化。女性如果工作,其配偶機會型創業的可能性會略有下降,但女性的收入越高,其配偶機會型創業的概率越大。

表5 穩健性檢驗1

(二)估計方法——2SLS估計方法和IV Probit估計方法① 目前還有一種方法,詳見Lewbel、Dong和Yang的“Viewpoint:Comparing Features of Convenient Estimators for Binary Choice Models With Endogenous Regressors”,Canadian Journal of Economics,2012,45(3)。但是這種方法除了需要選擇相應的工具變量之外,還需要選取一個特殊回歸元,而在他們的論文中對特殊回歸元的選取并沒有做詳盡的描述,因而無法識別和評判選取的特殊回歸元的優劣與好壞。作者在嘗試使用這種方法的過程中發現選擇不同的特殊回歸元對回歸結果的影響差異巨大,因此作者并不認可這種方法。

對于被解釋變量和內生變量都是二值變量時,要采取何種估計模型和方法的問題,目前國內外還沒有形成統一的看法。本文使用的是處理效應模型,但也有不少研究者認為在大樣本情況下可以使用線性概率模型(LMP)來近似代替。相應地,在存在內生性問題的情況下,使用工具變量線性概率模型,即通過二階段最小二乘法(2SLS)來解決內生性問題。具體來說就是兩個階段同時使用OLS回歸。本文用這種方法進行穩健性檢驗,結果如表6 Panel A所示。結果顯示女性就業狀態的系數變大,但是影響方向未變,且仍非常顯著。

另外,也有學者采用含內生變量的 Probit模型,在第一階段使用線性概率模型近似代替,直接使用 OLS進行回歸,而第二階段使用 Probit模型進行回歸,本文同樣使用這種方法(IVProbit)。為了方便比較,表6 Panel B直接給出了IVProbit估計方法下回歸結果的平均邊際效應值。結果顯示,女性就業對男性配偶生存型創業影響的估計系數為正。IVProbit的估計結果要比工具變量線性概率模型下的系數稍小,比處理效應模型下的系數大;女性就業對男性配偶機會型創業影響的估計系數為負,IVProbit的估計系數絕對值要比工具變量線性概率模型下和處理效應模型下的系數絕對值都略大。

通過使用不同的回歸模型和估計方法,我們發現,盡管在影響系數上稍微有點差異,但是,無論是影響方向還是顯著性水平上都與基本結果一致。

(三)重新劃分生存型創業與機會型創業

生存型創業和機會型創業劃分的標準目前還沒有形成一致的看法。不同的劃分標準也可能會導致不一樣的結果。本文根據調查數據中已有的就業狀態數據,再結合各省的最低工資標準,把2010年失業或個人收入低于其所在省的省會2010年最低工資標準的男性劃分為生存型創業樣本,其他男性劃分為機會型創業樣本來進行穩健性檢驗。表7列示了新的劃分方法下的回歸結果。不同劃分方法的結果基本一致,即女性就業有助于配偶進行生存性創業,但不利于配偶進行機會型創業。

(四)剔除高齡樣本

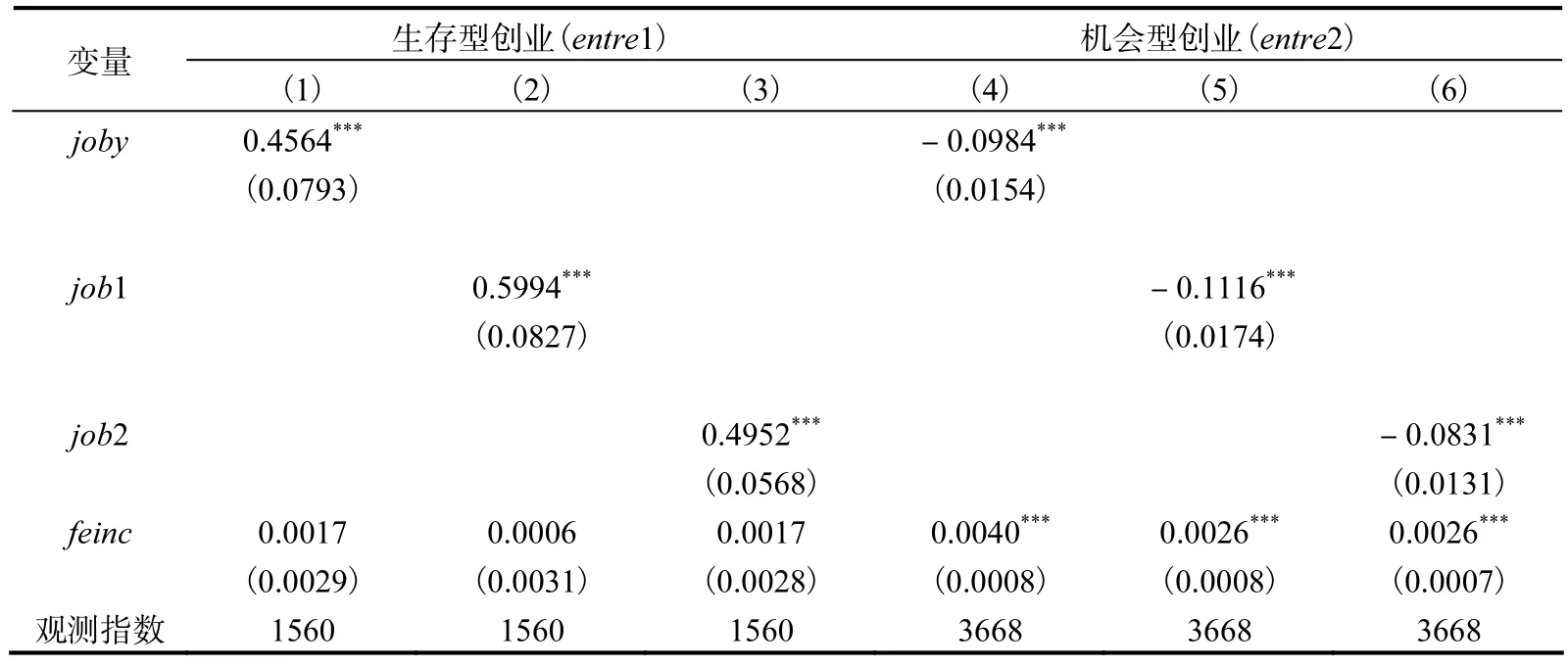

個體的就業狀態與個體年齡的大小有關。尤其是高齡個體,很可能因達到退休年齡而退出勞動力市場或因有人贍養而無需工作。在這些情況下,按照有無工作對創業類型的劃分可能會產生一定的偏誤,因此,本文進一步剔除60歲及以上年齡的男性個體,重新對方程(2)回歸,結果如表8所示。在剔除高齡樣本后,女性的就業狀態依然對男性配偶的生存型創業有顯著正向的影響,而對男性配偶機會型創業有顯著的負向作用,但女性收入對男性配偶機會型創業有顯著的正向作用。通過比較表8和表3中joby、job1和job2系數的大小,發現系數差異非常小。

表8 穩健性檢驗4

綜上所述,本文用處理效應模型估計的基本結果是穩健的、可靠的。

六、結論及政策含義

本文研究女性的就業狀態及收入水平對配偶創業活動的影響。創業活動是高風險的活動,女性就業能有效分散家庭的經濟風險,保障家庭的經濟來源,從而有助于提高其配偶的創業活動。研究發現,女性就業僅對男性配偶的生存型創業具有顯著的促進作用,女性在體制內就業對其配偶的生存型創業的正向影響更大,但女性就業卻抑制了其配偶的機會型創業,盡管影響系數不大。研究還發現女性收入水平越高,則男性進行生存型和機會型創業的可能性都會變大,但是只有機會型創業的影響在統計上是顯著的,且只有高收入的女性對機會型創業有促進作用。

本研究的政策啟示如下:當前,中國的經濟面臨下行的壓力,“大眾創業,萬眾創新”有利于激活中國的經濟發展。本文發現:女性參與市場工作對促進家庭的創業活動有著重大影響,而女性獲得高收入有助于其配偶進行機會型創業。因此,女性的就業問題不僅關系女性個人的經濟和社會地位,也會影響我國未來經濟發展的活力。由于女性的教育水平會影響她能否得到一份工作或體制內的工作,因此應當加大力度消除家庭內部的人力資本投資中的“重男輕女”(鄭筱婷和陸小慧,2017),保障女孩的受教育權利,提高女性的受教育水平。同時,還應當進一步消除勞動力市場上的性別歧視,為女性創造公平的就業環境。對此,政府應當增加幼托和養老等公共服務,減輕女性家務和照顧的負擔。總之,減少人力資本投資中的“重男輕女”,促進家庭照料社會化,消除職場上的性別歧視,打通女性的職位晉升通道,有助于我國經濟轉型為創新驅動的發展模式。

本文尚存諸多不足。正如前文所述,由于本文被解釋變量和內生性解釋變量均為離散型數據的特殊性,對此類數據尚無非常好的研究方法。此外,本文選取的工具變量不一定是最理想的,但卻是在可得數據的基礎上最為合適的,滿足了工具變量所應具備的基本條件。本文旨在拋磚引玉,仍有許多問題有待進一步研究。比如,對于尚未結婚的年輕人來講,創業主要受什么因素影響?家庭內部因素對創業活動的作用機制有哪些?隨著女性的社會地位的不斷提高,越來越多的女性企業家活躍在市場經濟活動中,女性創業受什么因素影響?新創企業如何能夠保持高成長?這些也是作者未來研究的方向。

[1]蔡 莉,葛寶山,朱秀梅,費宇鵬,柳 青.基于資源視角的創業研究框架構建[J].中國工業經濟,2007(11):96-103.

[2]蔡 莉,單標安,朱秀梅,王 倩.創業研究回顧與資源視角下的研究框架構建——基于扎根思想的編碼與提煉[J].管理世界,2011(12):160-169.

[3]蔡 莉,單標安.中國情境下的創業研究:回顧與展望[J].管理世界,2013(12):160-169.

[4]蔡曉珊,張耀輝.創業理論研究:一個文獻綜述[J].產經評論,2011(5):55-66.

[5]雷曉燕,許文健,趙耀輝.高攀的婚姻更令人滿意嗎?婚姻匹配模式及其長遠影響[J].經濟學(季刊),2014,14(1):31-50.

[6]李雪蓮,馬 雙,鄧 翔.公務員家庭、創業與尋租動機[J].經濟研究,2015(5):89-103.

[7]陸利麗.中國城鎮已婚女性勞動力供給及其收入分配效應研究[D].杭州:浙江大學,2014.

[8]潘 靜,陳廣漢.家庭決策、社會互動與勞動力流動[J].經濟評論,2014(3):40-50+99.

[9]蘇曉華,鄭 晨,李新春.經典創業理論模型比較分析與演進脈絡梳理[J].外國經濟與管理,2012(11):19-26.

[10]王春超,馮大威.中國鄉-城移民創業行為的決定機制——基于社會關系網的分析視角[J].經濟學(季刊),2017,17(1):355-382.

[11]汪小圈,張 紅,劉 沖.幼年饑荒經歷對個人自雇選擇的影響[J].金融研究,2015(5):18-33.

[12]鄭筱婷,陸小慧.有兄弟對女性是好消息嗎?——家庭人力資本投資中的性別歧視研究[J].經濟學(季刊),2017,17(1):277-298.

[13]周廣肅,樊 綱,申廣軍.收入差距、社會資本與健康水平——基于中國家庭追蹤調查(CFPS)的實證分析[J].管理世界,2014(7):12-21+51+187.

[14]朱秀梅,李明芳.創業網絡特征對資源獲取的動態影響——基于中國轉型經濟的證據[J].管理世界,2011(6):105-115+188.

[15]Baptista R.,Kara?z M.,Mendon?a J.The Impact of Human Capital on the Early Success of Necessity versus Opportunity-based Entrepreneurs[J].Small Business Economics,2014,42(4):831-47.

[16]Bian Y.,Breiger R.,Galaskiewicz J.,et al.Occupation,Class,and Social Networks in Urban China[J].Social Forces,2005,83(4):1443-68.

[17]Block J.,Sandner P.,Spiegel F.How Do Risk Attitudes Differ within the Group of Entrepreneurs? The Role of Motivation and Procedural Utility[J].Journal of Small Business Management,2015,53(1):183-206.

[18]Block J.H.,Wagner M.Necessity and Opportunity Entrepreneurs in Germany:Characteristics and Earnings Differentials[J].Schmalenbach Business Review,2010(62):154-74.

[19]Brown S.,Dietrich M.,Ortiz-Nu?ez A.,et al.Self-employment and Attitudes towards Risk:Timing and Unobserved Heterogeneity[J].Journal of Economic Psychology,2011,32(3):425-33.

[20]Bruce D.Do Husbands Matter? Married Women Entering Self-employment[J].Small Business Economics,1999,13(4):317-29.

[21]Brüderl J.,Preisend?rfer P.Network Support and the Success of Newly Founded Business[J].Small Business Economics,1998,10(3):213-25.

[22]Caliendo M.,Fossen F.M.,Kritikos A.S.Risk Attitudes of Nascent Entrepreneurs-new Evidence from an Experimentally Validated Survey[J].Small Business Economics,2009,32(2):153-67.

[23]Caliendo M.,Fossen F.,Kritikos A.S.Personality Characteristics and the Decisions to Become and Stay Self-employed[J].Small Business Economics,2014,42(4):787-814.

[24]Gartner W.B.A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation[J].Academy of Management Review,1985,10(4):696-706.

[25]Giacomin O.,Guyot J.L.,Janssen F.,et al.Novice Creators:Personal Identity and Push Pull Dynamics[C]//52th International Council for Small Business(ICSB)World Conference.2007:1-30.

[26]Gilad B.,Levine P.A Behavioral Model of Entrepreneurial Supply[J].Journal of Small Business Management,1986,24:45.

[27]Hoang H.,Antoncic B.Network-based Research in Entrepreneurship:A Critical Review[J].Journal of Business venturing,2003,18(2):165-87.

[28]Hu F.Risk Attitudes and Self-employment in China[J].China &World Economy,2014,22(3):101-20.

[29]Li Y.,Zhao Y.,Tan J.,et al.Moderating Effects of Entrepreneurial Orientation on Market Orientation-performance Linkage:Evidence from Chinese Small Firms[J].Journal of Small Business Management,2008,46(1):113-33.

[30]Li H.,Zhang Y.The Role of Managers Political Networking and Functional Experience in NewVenture Performance:Evidence from China′s Transition Economy[J].Strategic Management Journal,2007,28(8):791.

[31]?zcan B.Only the Lonely? The Influence of the Spouse on the Transition to Self-employment[J].Small Business Economics,2011,37(4):465-92.

[32]Parker S.C.Entrepreneurship among Married Couples in the United States:A Simultaneous Probit Approach[J].Labour Economics,2008,15(3):459-81.

[33]Verheul I.,Thurik R.,Hessels J.,et al.Factors Influencing the Entrepreneurial Engagement of Opportunity and Necessity Entrepreneurs[R].EIM Research Reports H201011,2010.

[34]Tsai L.L.Solidary Groups,Informal Accountability,and Local Public Goods Provision in Rural China[J].American Political Science Review,2007,101(2):355-72.

[35]Yueh L.China′s Entrepreneurs[J].World Development,2009,37(4):778-86.

[36]Zimmer C.Entrepreneurship through Social Networks[G]// Donald Sexton,Raymond Smilor.The Art and Science of Entrepreneurship.Ballinger,Cambridge,MA,1986:3-23.