電動自行車駕駛行為調查研究

——基于不同交通參與者的視角

謝 衛,燕令葭,齊澤龍

(北京一零一中,北京 100091)

1.研究背景

1998年,我國電動自行車總產量為5.8萬輛,2013年達到3 695萬輛,近4年來產量增速放緩,但仍以超過3 000萬輛的產量飛速發展。民間的巨大需求使中國電動自行車產量形成驚人增速,來自中國自行車協會的數據表明,2017年全國電動自行車保有量已達2.5億輛。

然而,隨著電動自行車的快速增長,一系列問題也接踵而來。一方面,由于缺少管理和駕駛者自律能力偏低,這些自由馳騁在街面上的電動自行車,隨意駛入機動車道、闖紅燈、逆行、超速、超載等,絕大多數的電動自行車無視交通信號燈和交通標志線的存在。有的橫穿道路車速極快且不走斑馬線;有的為了趕時間,騎上人行道,導致許多人都有過與飛馳的電動自行車擦肩而過的驚險經歷;有的在非機動車道上無法提速,就駛入機動車道;有的為了省點路程甚至逆向穿行在車流中。

另一方面,由于國家標準18年未能更新,導致實際銷售和行駛中的電動自行車大多處于“超標”狀態。1999年,我國出臺《電動自行車通用技術條件》,最高時速20 km/h,重量不超過40 kg,一次充電行車里程不能少于25 km/h,并具有腳踏功能,即“20/40標準”,不符合該標準的,按機動車管理。此后為適應社會需要,相關部門對其進行修訂,但由于利益相關方糾纏阻撓,一直難以實施。2018年1月16日,中華人民共和國工業和信息化部公布了《電動自行車安全技術規范》國家標準報批稿(以下簡稱“新國標”)面向社會公示,對速度、重量、防火安全等指標修改并強制執行。新國標的核心內容是“腳踏騎行”和“25/55標準”,即新標準首先明確,電動自行車必須有腳踏騎行功能,即能夠由人力驅動行駛。其次,新國標調整增加了車速蓄電池防篡改、防火性能、阻燃性能、充電器保護等技術指標,調整完善了車速限值、整車質量能力等。其中,最高車速由20 km/h調整為25 km/h,整車質量(含電池)由40 kg調整為55 kg,電機功率由240 W調整為400 W。

這3條新規,其目標直指電動自行車的安全問題,將從技術上為新出廠的電動自行車減速減重,并且正式明確將電動自行車納入非機動車管理。但對已經習慣騎行“超速”“超重”電動自行車騎行者來說,安全問題只能依靠規范的駕駛行為,再配合有效的交通安全管理政策才能解決,只有這樣,才能保持城市交通的有序和暢通。

2.文獻綜述

電動自行車風行中國大地,馳騁在中國的大街小巷已經有30多年。騎行電動自行車的人,其駕駛行為是否符合非機動車的規范?在路面上行走的人、騎自行車的人以及開車的司機,對他們的駕駛行為又如何看待?弄清楚這些問題,后續對電動自行車納入非機動車管理才能出臺更有針對性的細則,否則也許還會出現規定暫緩實施的尷尬局面。

隨著國家經濟水平的發展,人們出行需求的增加,電動自行車因為其速度快、價格低、能耗少等特點而受到普通居民的歡迎,社會保有量逐年增加。我國的電動自行車產銷量、保有量在全世界連年居于第一。但是在帶來出行便利的同時,電動自行車也由于其車速快、出行無序等因素帶來了交通安全、交通管理的難題。我國對于電動自行車安全管理的研究起步較晚,只有十幾年的時間,一類是從本身的技術條件出發,討論電動自行車影響安全行駛的因素,另一類是多從安全、城市交通發展戰略、環境等幾個方面考慮電動自行車的發展與城市交通的關系。馬國忠認為電動自行車的發展和管理模式由事后治理型,逐漸向預防型、保障型交通方式轉變,對電動自行車采取“封殺”措施,無法徹底解決引發的種種難題。應摒棄“以禁止代替管理”的傳統管制思維,從加快對現行國家標準的修訂、強化生產與銷售環節的監管以及加強道路交通管理3個方面,出臺更為精細和人性化的規制方案。同時,要對目前在用的超標電動自行車制定特別的管理方案,確保此類車輛的平穩過渡。城市的規劃者、管理者都需要面對的現實問題,是如何協調電動自行車與其他交通方式更好地在城市交通結構中發揮積極作用,實行牌證管理制度,強制保險,依據《產品質量法》解決存量“超標”問題,是可行的方法。但盤紹明認為登記上牌只是對電動自行車管理的手段之一,便于管理不意味著就能把管好,設置必要的駕駛門檻,規范駕駛行為,引入交強險也是交通管理體制的必要支撐。

“新國標”將電動自行車納入非機動車行列進行管理。但實際上,目前電動自行車的性能、速度等與輕便摩托車相比,幾乎沒有區別。按法律規定,這兩類車在管理并不一樣,最突出的差別在于摩托車駕駛員需經過技術培訓,且經過交通規則考試,持證才能上路。騎行電動自行車者則沒有這一限制,買車即可上路,并且可以在機動車道和非機動車道行駛。享受著機動車和非機動車的雙重路權,但卻可以不遵守法律對機動車的規定,發生交通事故后,因其是非機動車,無論其過錯大小,在一定的數額下,由機動車一方“買單”。這種奇特的現象及交通管理部門在管理上所處的尷尬境地,是由于對電動自行車的定位不清而造成的。

作為交通參與者,不同城市應對其有不同的定位和管理措施。陳艷艷3從國內外的發展及北京市的具體情況進行分析,提出北京作為首都和特大型城市,應采取限制發展電動自行車的策略。但時至2015年,北京發生涉及電動兩輪車的事故31 404 起,占全市事故總數的11.9% ,其中傷者21 423人,占全市事故受傷人數的近四成。為此2018年北京市將研究出臺“非機動車管理條例”,對二輪、三輪、四輪非機動車違法上路,不按規矩行駛的亂象進行有效治理。類似從城市交通治理角度探討電動自行車安全管理的還有杭州、深圳和南寧。

上述研究多從城市治理者角度考慮,從電動自行車產業發展、電動自行車治理現狀切入,基本上采取規范研究的方法,僅鄭伶俐采取調查研究的方法獲取實際數據,從電動自行車需求和交通系統條件兩個方面,研究電動自行車政策制定的直接影響因素和間接影響因素,認為深圳應對電動自行車進行分區管理,牌照管理。這些研究中尚未有從交通參與者角度切入,采取調查的方法研究交通參與者對電動自行車駕駛行為及安全管理的感受及認識。

本文采取問卷調查的方法,研究交通參與者對電動自行車駕駛行為及安全管理的認識,研究電動自行車對不同類型的交通參與者出行安全的影響,為電動自行車交通安全管理提供合理的建議。

3.數據收集及問卷設計

(1)數據收集

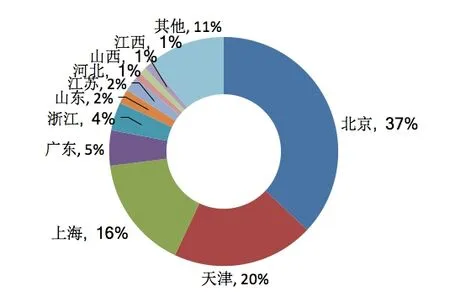

電子問卷傳播速度快,數據采集面廣,能夠高效地獲得大量數據。考慮到調查的主要需求是快速廣泛地采集數據,并且本研究小組時間及精力有限,同時受到成本的限制,最終決定通過問卷網設計問卷并通過微信圈的方式收集問卷數據。2018年1月20—26日,收集有效問卷 1 015份,來源地域分布如圖1所示。

圖1 被調查者地域分布

(2)問卷設計

研究組根據出行方式的不同,把交通參與者分為“經常步行的人”“經常騎自行車的人”“經常騎電動自行車的人”“經常開車的人”4類人群,并設計3類問卷分別針對“經常步行的人和經常騎自行車的人”“經常騎電動自行車的人”“經常開車的人”。在微信圈里,由于電子問卷無法針對特定人群發放,研究組把針對4類人群的3份問卷合并為一份,第一題為選擇分類題以區分4類人群,使用問卷顯示邏輯發放相應問卷。

研究組根據調查需求設計問題,本次調查的主要目的是挖掘電動自行車對整體城市交通安全方面的影響,所以問卷設計時重點針對電動自行車使用者調查其駕駛行為,共15題;針對駕車者調查其對于電動自行車駕駛行為的認識,共4題;針對步行者和騎自行車者調查其對于電動自行車駕駛行為的認識,共3題;針對所有問卷填寫者調查其對于電動自行車管理現狀的認識,共10題。

為了客觀反映被訪問者的真實情況,研究組首先做了調查測試。測試時發現受訪者往往會因為心理因素影響,在行為規范題中始終選擇“他們認為最正確”的選項而不是最客觀的選項,所以在設計行為規范類問題時,特意將“被認為正確的選項”刪除,并將原必答單選題改為沒有下列現象則不答的單選題,以回避心理因素影響,不回答則視為選擇被認為正確的選項,這樣設計不會影響客觀的統計結果。

(3)問卷發放

研究組利用朋友圈、班群、親友群等多種方式以及由親友、老師的協助在微信上傳播,以補充研究組成員在傳播人群的年齡、學歷等方面的不均衡。

4.問卷結果分析

(1)電動自行車使用現狀

①電動自行車違規現象突出 騎行者普遍缺乏安全意識

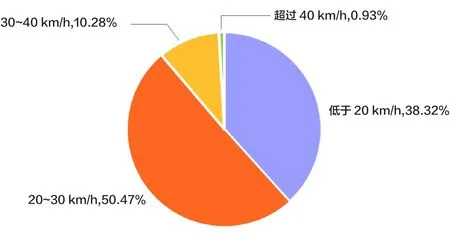

從電動自行車使用者角度來看,按現有國標規定,電動自行車限制最高時速為20 km/h(本論文撰寫期間“新國標”公示,修改電動自行車限制最高時速為25 km/h),有61.68%的受訪電動自行車騎行者都是超速的,具體如圖2所示;在行為規范題中,只有2.8%的受訪電動自行車騎行者沒有出現過不符合規范的行為。可見電動自行車違規現象突出,騎行者普遍缺乏安全意識。

圖2 電動自行車騎行者時速狀況

②電動自行車已經對交通安全造成了嚴重影響

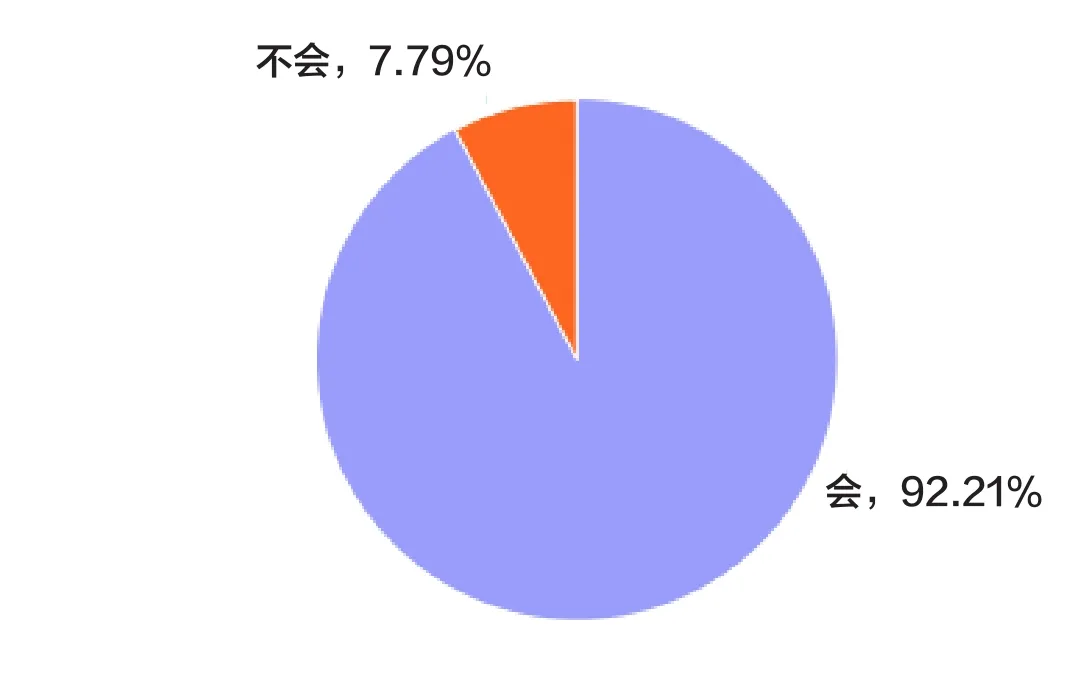

在路面上更具有強勢地位的汽車駕駛者中,92.21%的受訪者表示會在路上刻意躲避電動自行車,具體如圖3所示;在相較于電動自行車處于弱勢地位的行人和自行車騎車人,有18.76%的受訪者有與電動自行車碰撞而受傷的經歷,其中11.81%的受傷者受傷嚴重。即使在沒有受傷的人中也有77.64%的人有過與飛馳的電動自行車擦肩而過的危險經歷,如圖4所示。可見電動自行車已經對交通安全造成了很嚴重的不良影響。

圖3 是否會在路上刻意躲避電動自行車

圖4 行人和自行車騎行者與電動自行車的出行經歷

(2)電動自行車危險因素分析

①電動自行車治理手段和力度明顯不足

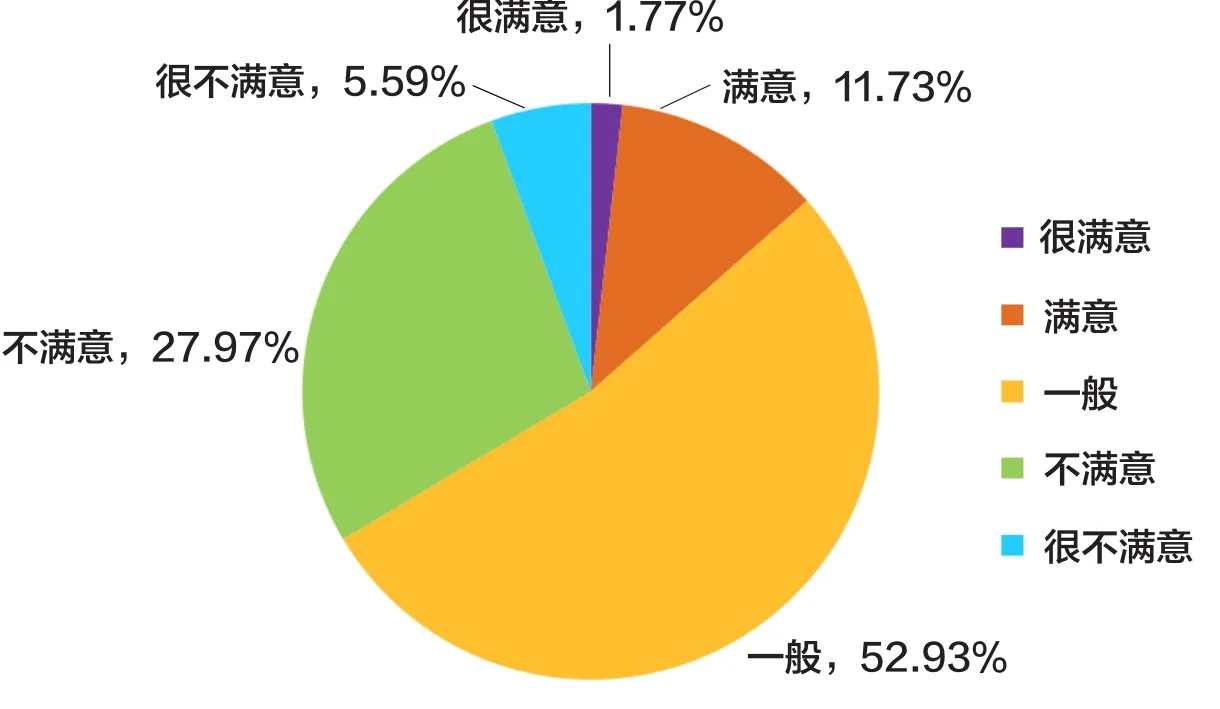

從問卷數據中研究組發現,所有受訪者中對電動自行車管理現狀很滿意的有1.77%,滿意的有9.26%,一般的有46.9%,不滿意的有 31.72%,很不滿意的有 10.34%。很滿意或滿意的人僅占所有受訪者的一成,很明顯民眾對于電動自行車的治理偏向于不滿意,說明現在的治理手段和力度明顯的不足。

②電動自行車使用者的安全意識嚴重缺失

超速行駛對交通出行造成的危害不容忽視,在開車者的回答中,電動自行車超速位列危險因素第一,但是騎行電動自行車超速的人中對于“禁電”的支持率為9.09%,遠小于未超速的人對與“禁電”的支持率26.83%,超速駕駛電動自行車的人在給道路安全造成危害的同時,還更加反對強硬的電動自行車治理措施,凸顯出了小部分電動自行車使用者的安全意識嚴重缺失。

研究組還發現5年以下車齡的騎行者中,46.88%平時騎行速度在20 km/h以下,5年以上駕齡的人中這一比例下降到25.58%,但速度在20~30 km的比例則從46.88%上升到55.81%。可見使用電動自行車時間越長,越容易放松安全意識,越不愿意控制速度以保證安全。

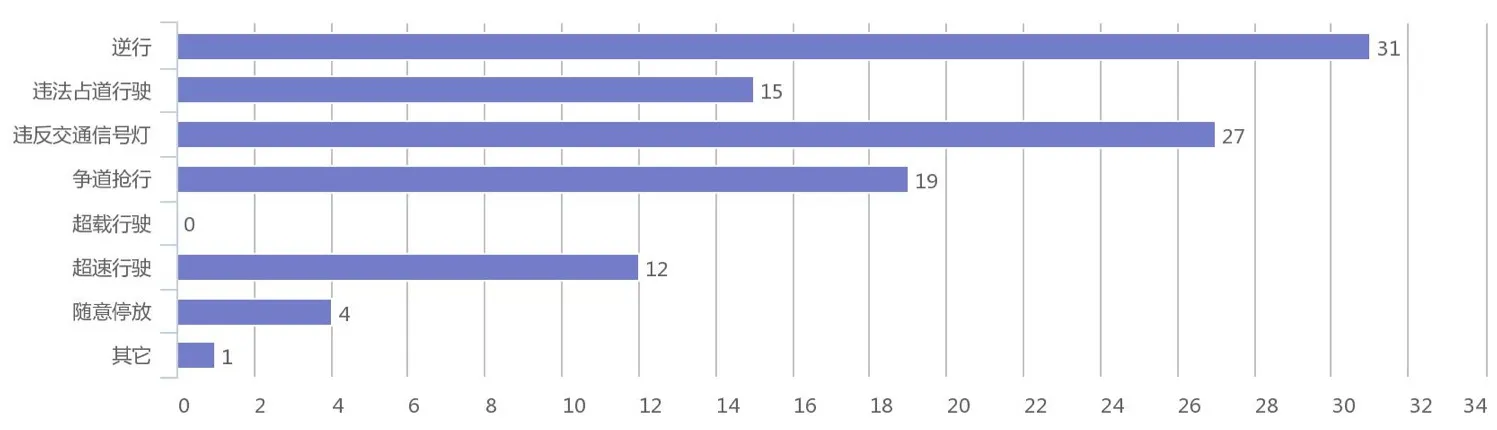

總體來看,逆行是受訪者認為最影響安全的行為,然而在調查中騎行電動自行車5年以下有57.81%的人選擇了逆行,如圖5所示;6年以上的人則增加到72.09%選擇了逆行,如圖6所示。并且在本題中騎行電動自行車5年以下的人平均選擇了2.47個危險行為,6年以上的人平均選擇選項數目則增加到2.56個。隨著使用電動自行車的時間增長,各種違規騎行行為的危險性才逐漸地被騎行者意識到。

圖5 騎行電動自行車5年以下的人認為的危險行為

圖6 騎行電動自行車6年以上的人認為的危險行為

③電動自行車使用者的安全意識缺失的原因

在行為規范題中,研究組還單獨調查了出現違規行為的受訪者,發現趕時間是電動自行車駕駛員出現不規范駕駛行為的首要原因,其次則是存有僥幸心理認為不可能會有危險。這兩點都直接指向了電動自行車騎行者缺少安全意識,沒有意識到自己違規行為的危險性。

④電動自行車使用者對交通法規了解甚少

在對電動自行車使用者的調查中,十分了解相關法規的人只有3.73%,48.6%的人僅了解一點相關法規,明顯可以看出對于電動自行車使用者的法律宣傳教育存在很大的漏洞。

由上述幾組數據分析可以得出,治理上的不足、安全意識的缺失和法律宣傳的空白是電動自行車亂象產生的關鍵所在。

(3)電動自行車的治理

①以“禁”代“管”不可行

步行和騎自行車的人群中,63.07%的人盡管沒有被電動自行車擦傷或撞到過,但是有過與飛馳而過的電動自行車擦肩而過的驚險經歷。即使在發生過事故的18.76%的人中,不支持“禁電”的仍然占到66.93%,這說明電動自行車存在的合理性是毋庸置疑的。在如何處理超標電動自行車的問題上,電動自行車的駕齡不同的人態度不一樣。電動自行車的駕齡越長,越傾向于以舊換新,而駕齡短的人愿意領取政府發放的報廢補貼。使用電動自行車時間更長的人,更肯定將會繼續使用電動自行車,可見電動自行車使用者對于電動自行車具有依賴性。

輕巧方便、節能環保是人們選擇電動自行車作為交通工具的主要原因。這些電動自行車的優點在其它常見交通工具中只有自行車能與之相媲美,然而電動自行車相比于自行車更加省力,運載能力更強,所以電動自行車在交通工具中具有不可替代性。

對于“禁電”政策的態度,所有受訪者中72.22%不支持“禁電”。支持“禁電”者明顯對當地的電動自行車治理情況明顯更加不滿意,如圖7、圖8所示,“禁電”是民眾對于治理電動自行車亂象急切心情的直接體現。但是從上述幾組數據的分析來看,電動自行車存在的合理性、使用者的依賴性、作為交通工具的不可替代性以及對于“禁電”政策的支持率,都決定著以“禁”代“管”未必是可取的管理方法。

圖7 支持“禁電”者對于當地電動自行車管理的滿意程度

圖8 不支持“禁電”者對于當地電動自行車管理的滿意程度

②牌照管理勢在必行

所有受訪者中,63.94%的人認為電動自行車需要考駕照、上牌、辦理注冊登記,其中電動自行車駕駛員中有57.94%愿意考駕照、上牌、辦理注冊登記;所有受訪者對于如何管理電動自行車的建議,加大路面監管是首要建議,其次是加大源頭監管和加大宣傳教育。因此可以利用駕駛資格考試對電動自行車騎車者進行基本的普法宣傳教育,培養騎行者的安全意識;利用車輛牌照可以更加方便地記錄騎行者的違規行為,進行合理的處罰,進一步鞏固騎行者的安全意識;電動自行車的注冊登記可以保障更少的超標電動自行車流入市場,減少超標電動自行車帶來的危害。

③引入電動自行車保險 保障騎行者和第三者的出行安全

電動自行車駕駛員中64.49%的人愿意為電動自行車繳納保險。說明可以引入類似于機動車保險的保險制度,通過設置“因違規行為發生的事故不予理賠”等相關理賠規定,來規范電動自行車使用者的騎行行為,從而保障騎行者和第三者的出行安全。

④以舊換新的方法處理超標車

對于已經上路使用的超標電動自行車,所有受訪者中大部分人支持商家折扣回購,以舊換新的方法處理超標車,其次是支持強制報廢和考取駕照并合法登記后上路。

5.政策建議

在這次調查中,研究組發現電動自行車亂象嚴重,對交通安全造成了嚴重的影響。電動車亂象產生的關鍵原因是治理上的不足、安全意識的缺失和法律宣傳的空白。因此本文提出如下建議。

第一,借鑒機動車管理制度,加強對電動自行車駕駛人的管理。這些管理制度包括:電動自行車駕駛人的駕駛培訓、電動自行車的行駛證制度等。利用駕駛資格考試對電動自行車騎車者進行基本的安全騎行教育,培養騎行者的安全意識;利用車輛牌照可以更加方便地記錄騎行者的違規行為,進行合理的處罰,進一步鞏固騎行者的安全意識;電動自行車的注冊登記可以保障更少的超標電動自行車流入市場,減少超標電動自行車帶來的危害。

第二,引入電動自行車保險,保障騎行者和第三者的出行安全。引入交通事故責任強制保險和商業保險,保障財產安全的同時規范電動自行車使用者的騎行行為。

第三,商家折扣回購,以舊換新的方法處理超標車。對于已經上路使用的超標電動自行車,政府進行一定補貼,鼓勵生產企業進行折扣回購、以舊換新;對于超標嚴重、具有重大安全隱患的超標電動自行車,可以進行強制報廢。

總而言之,管理者應當積極面對電動自行車的亂象,從電動自行車危險行為的路面監管,到騎行者安全意識的培養及超標電動自行車的清理,由表及內全面治理,才是管理電動自行車的最佳方案。

[1]蔡柏如.國外電動自行車發展概述[J].電動自行車,2005(1):24-26.

[2]馬國忠,明士軍,吳海濤.電動自行車安全特性分析[J].中國安全科學學報,2006(4):48-52.

[3]葛力.電動自行車管理中的法律缺失及對策研究[J].新疆警官高等專科學校學報,2008(4):14-17.

[4]丁芝華. 美國的電動自行車安全立法研究[J].中國自行車,2009(9):40-42.

[5]朱文婷,許聰,石劍榮,等. 電動自行車交通風險與車載、車速的關系研究[J].交通信息與安全,2011(5):92-95.

[6]吳兵.電動自行車交通安全研究[J].江蘇警官學院學報,2011(9):137-140.

[7]劉樹斌. 關于城市電動自行車發展的思考[J].交通與運輸(學術版),2012(7):129-132.

[8]吳歐,劉慶敏.杭州市電動自行車傷害狀況及影響因素[J].環境與職業醫學,2012(9):591-594.

[9]鄭伶俐. 以深圳為例的電動自行車調查分析及對策[J].綜合運輸,2014(7):71-75.

[10]許春善.我國城市電動自行車管理策略研究[J].交通企業管理,2014(7):23-25.

[11]施立棟,余凌云. 電動自行車的治理[J].浙江學刊,2015(2):163-171.

[12]Elliot Fishman,Christopher Cherry,秦維(譯).電動自行車交通發展的主要趨勢——近10年文獻綜述[J].城市交通,2016(2):83-96.

[13]盤紹明.城市交通管理面臨的問題及對策研究——以南寧市電動自行車上牌制度為視角[J].廣西警官高等專科學校學報,2016(3):36-40.

[14]傅金睿,季晨宸,何琳.電動自行車交通安全研究綜述[J].電動自行車,2016(9):39-44.

[15]姚鑫.我國城市電動自行車的交通安全管理分析[J].電動自行車,2017(1):43-50.

——關注自然資源管理