高速公路隧道照明節能影響因素的研究

劉易家,許倫輝,蔣舉東

(1.華南理工大學 土木與交通學院,廣州 510641;2.廣州南賽電子科技有限公司,廣州 510641)

隧道是一個特殊的交通環境,它的照明條件不如隧道外面好。隧道里面不能夠獲得足夠的亮度,在此過程中出現的各種視覺方面的問題產生“黑洞現象”,“黑洞現象”是指當駕駛員從一個亮度高的環境進入亮度低的環境時,視覺上不能立刻適應過來,產生視覺上一片漆黑的感覺,駕駛員需要適應的時間。其次,進入隧道之后,視覺上有適應滯后性,司機們需要經歷相當的時間(4~9 s)方能夠將隧道里面的環境看清。存在比較大的安全隱患。另外,隧道內部無自然光的照射,因而需要安裝人為的照明。駕駛員進入隧道時從隧道外面高亮度的環境進到隧道里面低亮度的區域,離開隧道時,又從低亮度的區域進入高亮度的環境,在這一過程中,要經歷一系列的視覺上的變化。

進入隧道會存在能見度變化的問題。由于汽車的尾氣難以在短時間內很快消散,會在隧道里面形成煙霧,造成能見度下降,當交通量變大,能見度大幅下降。在接近隧道出口的時候,由于外部的亮度較高,會出現極強的眩光現象,駕駛員可能會很難做到感知道路的線型和可能出現在路面的障礙。除此之外照明的閃頻效應對隧道的安全行車也有較大影響。在隧道里面,燈具的排列不連續,使得駕駛員感受到了來自亮度明暗變化的刺激,或者是隧道內燈具安裝條件不夠好,導致安裝的高度偏低,加大了刺激。閃頻效應會對司機的視功能和舒適性產生消極作用,易使司機們煩躁不安,影響隧道的安全行車。

在隧道這個特殊的環境中,由于視覺上有特別的感受,所以對照明的要求也比較多,合理的照明可以減少這些不良反應帶來的危害,保證交通安全和行駛舒適,減少交通事故。

1 隧道照明節能評價因子

1.1 視覺可靠性

視覺可靠性包括視功能、視舒適兩部分。前者是指人在視場范圍中發現物體細微變化之能力,而后者是指在一定的光環境下覺得視覺舒服,可以長時間維持良好視覺的能力。視覺可靠性的評價標準包括亮度均勻度、平均亮度、眩光限制、誘導性和環境比[1]。

1.1.1 路面平均亮度

路面上預先設定的點測得或計算得到的各點亮度的平均值。汽車在行駛過程中,司機通過比較障礙物和道路之間的亮度,發現前方道路障礙物。當亮度對比度大于一定閾值時,才能察覺到障礙物。圖1,圖2分別是路面平均亮度高、低的情況。

1.1.2 路面亮度均勻度

路面亮度分布的均勻程度包括亮度均勻度和縱向均勻度。

圖1 路面平均亮度(高)Fig.1 Road average brightness(high)

圖2 路面平均亮度(低)Fig.2 Road average brightness(low)

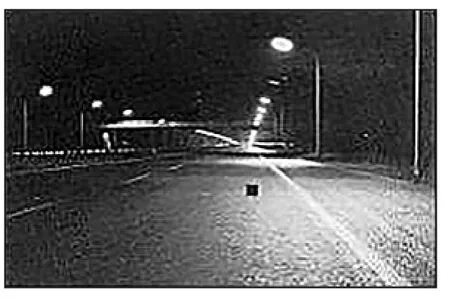

亮度均勻度路面最小亮度和平均亮度的比值,它的作用是幫助發現障礙物。當區域的平均亮度高但是亮度分布差異大時,障礙物就難以被發現。圖3,圖4分別是路面總亮度均勻度低、高的情況,可以看出,圖3中的障礙物相較于圖4更難被發現,存在安全隱患。

圖3 總量度均勻度(低)Fig.3 Total measurement uniformity(low)

圖4 總亮度均勻度(高)Fig.4 Total measurement uniformity(high)

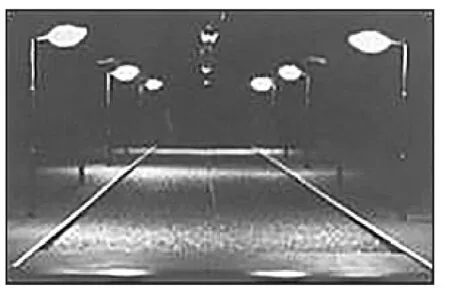

亮度縱向均勻度路面中線上的最小亮度與最大亮度的比值,它是影響司機們視覺舒適性的重要因素。當縱向均勻度過小的時候,就會出現“斑馬線效應”,如圖5所示。司機眼睛需要不斷調節適應光線交替的效應,影響司機駕駛舒適性。圖6是縱向均勻度較好時的狀態

1.2 炫光限制

眩光限制包括失能眩光和不舒適眩光。前者是指強光直接入射眼球內,引起光幕,使障礙物與背景對比度大幅減少。它會影響司機們對物體的察覺能力和視覺可靠性。常見的降低眩光的方法是,限制燈具的仰角,增加燈具的安裝高度。不舒適眩光一般不會降低目標的可見度,但是它將導致疲勞、不舒適感,影響司機們開車時的舒適程度。

圖5 縱向均勻度(差)Fig.5 Longitudinal uniformity(poor)

圖6 縱向均勻度(好)Fig.6 Longitudinal uniformity(good)

1.3 誘導性

誘導性包括視覺誘導和光學誘導。前者為通過道路輔助設施,讓司機們了解所處的位置和路面的線型。這里面誘導的輔助設施包括路面中線、路緣、路面標志和應急路欄。后者是通過道路誘導的設備,指示處道路線型發生改變特殊點等,讓司機們對特殊路段的覺察力提高。道路誘導光學設施包括燈桿和燈具的分布、燈具樣式燈光顏色變化和燈光強度變化等。圖7,圖8分別是視覺誘導和光學誘導的示范。

2 隧道照明節能影響因素

2.1 隧道交通量和平均車速

圖7 視覺誘導Fig.7 Visual induction

圖8 光學誘導Fig.8 Optical induction

越來越多的隧道照明亮度曲線模型都將交通量和車速納入考慮范圍中,把它們作為一個參數考慮進模型的計算里。在《規范》1999和《細則》2014中,都考慮了交通量對亮度需求的影響,在設置隧道照明亮度的時候,都是在不同交通量的情況下進行討論的[2]。確實,當交通量增大時,視覺狀況就會下降,每輛機動車的視覺空間變小,導致視距不良,機動車的密度越大,駕駛員就需要更多的時間和空間對行駛進行控制和調整,此時的照明亮度就應該相應地提高。而當交通量很小的時候,例如深夜時分,駕駛員就能獲得比較好的視野,這時候,較低亮度的環境也能維持他們安全行駛的需要。

車速對需求亮度的影響,在《規范》或《細則》中也有體現,但是它是以列表的形式來進行規定的,而且,里面使用的是設計車速而不是實際車速。同理,納入考慮的交通量也是預測交通量,而不是實際交通量,而且,交通量的取值只有兩個值,分別是最小值和最大值。這樣做會導致在實際應用中,取值的過程不實際,往往因為安全的考慮,取最大的值,而且實際車速往往比設計車速要低,實際交通量通常也少于設計交通量,如果仍然按照這些參數進行取值,就會造成過度照明和資源的浪費。不過已經有不少的模型是考慮了這個因素的。在車輛行駛過程當中,視覺上是有“運動效應”起作用的。“運動效應”是指司機們在隧道里面高速行駛時,將發覺視野越來越小,不能夠看清車輛周圍和兩側的情況,且隧道之管狀特點,使得此現象更顯著。因此,隨著車速的提高,照明亮度也要相應地提高,才能為駕駛員提供良好的視覺環境[3]。

2.2 隧道通風與能見度

隧道內通風和能見度對隧道照明的影響,目前來說,很少這方面的研究。本文將參考《公路隧道通風設計細則》(編號JTG/T D70/2-02—2014)中對于通風標準的規定,參照煙塵設計濃度對能見度和照明亮度的影響,在對節能照明系統的設計中考慮通風的因素。

由于汽車尾氣的排放和煙塵的帶入,在隧道中會形成一定的煙霧,如果加上通風措施不到位的話,就將會對燈具和隧道內壁造成污染,降低燈具的照明效率和隧道內的亮度,同時,能見度也會下降。而且,由于隧道的長度是存在的,在它的不同地方,煙霧的濃度也是不同的,所以能見度的影響程度不同,亮度的需求也不一樣。在通風良好的時候,實際上獲得的亮度與控制燈具發出的照明亮度相似,就沒有必要在照明上做加強的處理[4]。而如果通風不良,則要提高燈具的亮度,以保證實際亮度與所需的相同來確保行車安全。

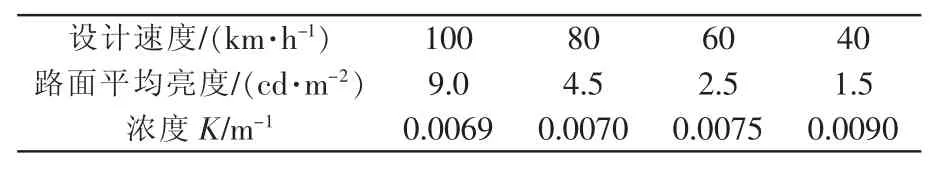

煙塵設計濃度K不但與車速或安全停車視距有關,而且與洞內亮度、光源有關,詳見表1。煙塵濃度會影響隧道的照明效果,合適的通風效果會增加隧道照明的效果,并通過降低隧道煙塵濃度達到隧道照明的節能效果。

表1 設計速度-路面平均亮度-煙塵濃度之間關系Tab.1 Design speed-the average brightness of the road-the relationship between dust concentration

2.3 隧道內側壁材料

在國內,已經有人開始研究利用反光蓄光材料涂刷在隧道側壁上,與隧道的燈具形成良好的配合,以達到節能降耗的目的[5]。隧道側壁若采用蓄光涂料進行輔助照明,一方面,隧道側壁本身由于涂料的發光作用,使隧道側壁具有一定的亮度;另一方面采用高反射率反光蓄光涂料還能起到反射增光的作用,在一定程度上改善隧道照明環境,通過大量的室內模型試驗、實體隧道模型試驗和仿真試驗,隧道側壁材料反光系數、燈具間布置的間隔、安裝的角度和輸出的光通量這幾個變量之間具有一定的內在聯系。

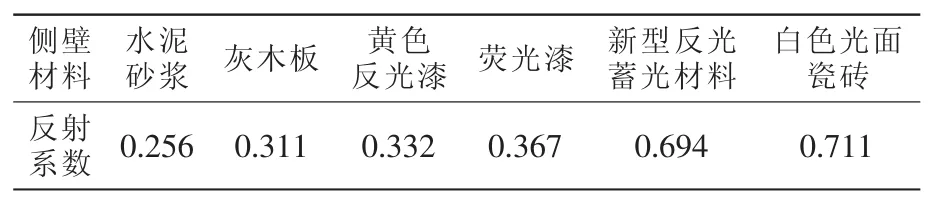

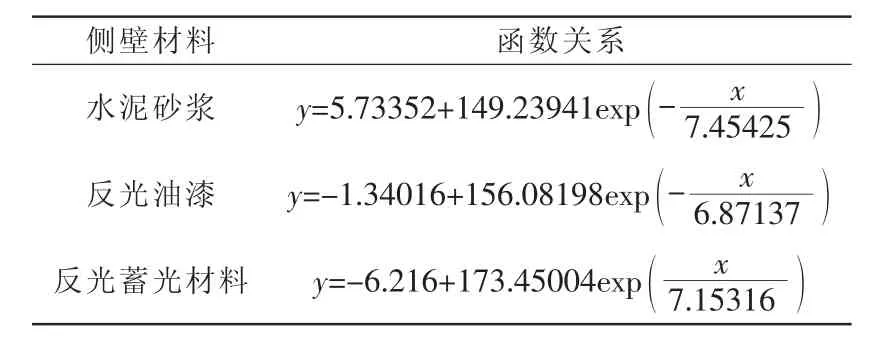

在國內,已經有人開始研究利用反光蓄光材料涂刷在隧道側壁上,與隧道的燈具形成良好的配合,以達到節能降耗的目的[6]。隧道側壁若采用蓄光涂料進行輔助照明,一方面,隧道側壁本身由于涂料的發光作用,使隧道側壁具有一定的亮度;另一方面采用高反射率反光蓄光涂料還能起到反射增光的作用,在一定程度上改善隧道照明環境,表2為隧道內側壁材料反射系數,表3為路面照度和燈具安裝間距關系。

表2 隧道內側壁材料反射系數Tab.2 Tunnel side wall material reflection coefficient

表3 路面照度和燈具安裝間距關系Tab.3 Road lighting and lighting installation spacing

通過上述2個表可以看到隧道照明和隧道的內側壁反光蓄光材料和燈具安裝間距之間有著關鍵的聯系。通過改變隧道內側壁反光蓄光材料及調整隧道燈具安裝間距可以達到改變隧道照明效果的功效,通過調整隧道燈具安裝間距和內壁材料到達節能照明的效果。

3 結語

本文就隧道的照明節能評價因子和影響隧道照明節能的因素展開分析,得出評價隧道照明效果評價的因子及影響隧道照明節能,通過得出隧道照明的評價因子及隧道照明的影響因素,從隧道照明節能的角度出發,通過分析隧道照明評價的因子入手,找出隧道節能的關鍵點,并在此關鍵點基礎上為照明節能研究提供新的方向。

[1]張韜.基于視覺特性的高速公路隧道照明光源亮度與能耗分析[D].重慶:重慶交通大學,2014.

[2]于甜甜.高速公路隧道照明系統節能控制研究[D].西安:西安建筑科技大學,2013.

[3]劉濤.高速公路隧道照明控制節能淺談[J].價值工程,2014,(13):127-128.

[4]屈志豪,湯小明.隧道通風照明節能技術應用探討[J].中國交通信息化,2010(5):123-128.

[5]曹偉星.高速公路隧道照明智能控制系統的研究[J].建材與裝飾,2015(29):300-301.

[6]王彥鋒.公路隧道照明節能研究[D].西安:長安大學,2009.

[7]涂耘.公路隧道節能照明設計探討[J].燈與照明,2007,31(2):37-39.