“草甘膦安全之爭”案例分析

袁子青 李菁儀 朱龍佼 羅云波 黃昆侖 許文濤

(中國農業大學食品科學與營養工程學院,北京 100083)

與食品安全相關的爭議總是圍繞著食品添加劑、微生物、農藥等。此次“草甘膦安全之爭”又一次將農藥的使用推到風口浪尖。草甘膦于1970年被孟山都化學家John E. Franz發現為除草劑,并由孟山都公司于1974年以商品名Roundup推向市場。從20世紀70年代后期開始至2016年,草甘膦類除草劑(GBHs)的應用頻率和數量增加了100倍[1]。全世界抗草甘膦轉基因作物則占全部轉基因作物的80%左右[2]。草甘膦的使用安全性不僅關系到轉基因技術的可持續發展,嚴重影響著國際農產品貿易,更與人類健康和環境安全息息相關。

近年來食品安全事故頻發,公眾關于一些爭議性話題的認識仍非常模糊,對食品安全事故背后的教訓視而不見,給了一些輿論可乘之機,甚至有利益機構乘虛而入。這說明一個典型的體系化食品安全案例分析依舊缺失。

草甘膦在食品安全領域有著巨大的影響力,事件的發生立足于多元化、國際化的時代背景,且圍繞“草甘膦安全之爭”的剖析論述對于類似農藥、轉基因作物所引起的食品安全事故案例的分析極具借鑒意義。故“草甘膦安全之爭”有必要成為應用于課堂的經典案例教材,通過科普化的講授與啟發,為公眾尤其是青年大學生所認識和思考。本文基于客觀的角度,對案例展開多角度闡述,進而提供一個應用性強的復雜案例分析模式。質疑的產生源于人們未對事物形成確定的論斷,清晰、系統化的案例分析對于消除公眾疑惑以及啟發公眾對食品安全問題形成獨立認識而言十分重要。

1 草甘膦安全之爭案例回顧

自從1974年孟山都公司推出除草劑Roundup以來,人類使用草甘膦已有約44年的歷史。在2015年之前,有關草甘膦的報道并不多,且大部分為分析草甘膦的市場行情和價格走向的文章。但在2015年3月被國際癌癥研究機構劃分為2A級致癌物后,草甘膦就成了媒體和民眾關注的焦點。從2015年3月至2017年底,數個政府和區域性組織重新決議草甘膦在本地區的使用期限,多家國際權威機構陸續發布與IARC相反的評估結果,媒體持續追蹤報導并揭露出IARC的篡改丑聞,歷經33個月,草甘膦的不致癌性逐漸得到明確。

筆者以時間軸的形式,將2015年3月至2018年2月有關草甘膦的大事件匯總如圖1。

1.1 草甘膦安全之爭相關當事方

草甘膦安全之爭涉及面廣,當事方主要有:國際癌癥研究機構、草甘膦生產企業、轉基因育種企業、反草甘膦組織、各國政府以及草甘膦的直接使用者——農戶。

1.1.1 國際癌癥研究機構 國際癌癥研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)下屬于世界衛生組織,是由法國總統戴高樂將軍倡議建立的跨政府機構,于1966年正式運行,經費主要來自于各國捐助,辦公地點設在法國里昂。該機構的主要任務是促進在癌癥研究方面的國際合作,進行對癌癥病因和預防措施的研究,也開展世界范圍內癌癥的流行病學調查和研究工作。它還收集和出版有關全球癌癥發生的監測數據,對有致癌嫌疑的物質進行系列的專題研究,并撰寫相關專著。

IARC根據致癌性證據強度,將各種各樣的化學試劑、混合物及接觸物分為下列五類:

1類:致癌:對人類致癌性證據充分,如天然黃曲霉素和二手煙。

2A類:很可能(Probably)致癌:存在證據表明可以致癌,但致癌性目前無法確定,如丙烯酰胺和多氯聯苯。

2B類:可能(Possible)致癌:指對人類致癌性證據有限,遠不足以得出致癌結論,如乙醛和瀝青。

3類:未知:目前沒有證據表明對人類致癌。

4類:很可能不致癌:存在充分證據表明對人類不致癌,目前僅含己內酰胺。

1.1.2 草甘膦生產企業 國際市場上草甘膦原藥和制劑的主要供應商是我國草甘膦生產企業和美國孟山都公司。

我國草甘膦生產企業數目眾多,2008年已達到66家,主要分布于江蘇省、浙江省和安徽省,其中生產規模大、具有代表性的有浙江新安化工集團股份有限公司、江蘇好收成韋恩農化股份有限公司、南通江山農藥股份有限公司、以及江蘇揚農化工股份有限公司[3]。憑借工業設施的完善、生產技術的進步和相對低廉的人工成本,我國草甘膦產能增長迅猛,從2007年的32.34萬噸增加到2010年的83.59萬噸,復合年增長率(CAGR)為37%。中國目前已經成為世界最大的草甘膦生產國和出口國[4]。

圖1 案例回顧

美國孟山都[5]公司是草甘膦除草特性的發現方,并最早將草甘膦作為除草劑投入生產。自2008年縮小生產規模以來,孟山都的草甘膦產量一直維持在20-25萬t,約占全球草甘膦需求量的1/3。盡管其產量并不占優勢,但由于在草甘膦生產上的首創性和權威性,孟山都在全球草甘膦定價上仍有著充足的話語權。

1.1.3 反草甘膦組織 自2015年IARC有關草甘膦的爭議性報告發布后,草甘膦就被卷入了歐洲政治和科學的漩渦。歐洲食品安全局(EFSA)等科學團體在大量事實和長期研究的基礎上,對草甘膦的安全性給予肯定,而持相反意見的反草甘膦組織則持續傳播致癌言論,誘導民眾反對草甘膦。

歐洲議會中的歐洲綠黨-歐洲自由聯盟(Greens-EFA)委托相關團體進行草甘膦替代品的研究,并反對草甘膦歐盟執照的續期,呼吁歐盟委員采取措施,在2020年12月15日之前逐步停用草甘膦產品。

2017年2月8日,綠色和平組織和包括企業歐洲觀察站(CEO)、健康與環境聯盟(HEAL)、歐洲農藥行動網絡(PANE)及WeMove在內的其他組織發起了歐洲公民倡議(ECI),目的是禁止草甘膦,改革歐盟農藥審批程序,向歐盟制定減少農藥使用強制性指標。除此之外,綠色和平組織還在官網上籌款和征集簽名來反對使用草甘膦。

1.1.4 政府 草甘膦不僅意味著成交量巨大的除草劑市場,背后還包含著抗草甘膦轉基因作物的進出口貿易,對國家的農業經濟產生重大影響。政府在制定草甘膦進出口政策和決定其使用期限時,IARC評估結果的借鑒意義不可忽視。與此同時,各國政府對于草甘膦的態度也是該事件的重要組成部分,不僅決定了草甘膦在本地區的使用情況,也影響著草甘膦的國際認可度。

1.1.5 農戶 農戶是草甘膦的直接使用者,對草甘膦的暴露風險高,因此草甘膦的安全性與他們的健康息息相關。此外,草甘膦作為一種高效廣譜的除草劑,對農作物質量和產量的提高均產生了積極作用,倘若被禁用,將使農戶面臨巨大的經濟損失。

2 草甘膦的概述

2.1 草甘膦發展歷程

1950年,瑞士科學家Henri Martin首次發現草甘膦,將它作為一種潛在的藥劑。1964年,Stauffer化學公司將草甘膦作為化學螯合劑獲得專利,它能結合并去除礦物質,如鈣、鎂、錳、銅和鋅。草甘膦的除草活性直到70年代才被發現。當時孟山都公司正在測試不同的化合物作為潛在的水軟化劑,發現與草甘膦密切相關的兩種分子對多年生雜草具有一定的除草活性。科學家John E. Franz隨后合成了這兩種化合物的衍生物,并迅速發現草甘膦是一種強效除草劑,草甘膦開始出現在人們的視野中。

1971年,總部位于美國密蘇里州圣路易斯的孟山都公司成功研制出具有跨時代意義的草甘膦類除草劑——農達(Roundup),并于1974年在美國注冊。在70年代中后期,孟山都公司陸續推出了草甘膦異丙胺鹽、胺鹽與鈉鹽。在農達發明后的20年內,草甘膦的農業和非農業使用量穩定增長,但銷售量有限。原因在于草甘膦具有非選擇性,施用后會同時殺死有害雜草和有益作物,只適用于土地管理者希望殺死所有植被的情況。

1996年,美國批準了基因工程除草劑耐受大豆、玉米和棉花品種的種植。隨著抗草甘膦轉基因作物的面世和大面積推廣應用,草甘膦的使用量出現了迅猛增長。自1996年以來,草甘膦類除草劑由于具有廣譜、低毒、高效、安全的特點,迅速成為世界除草劑的主導者。

2.2 草甘膦理化性質

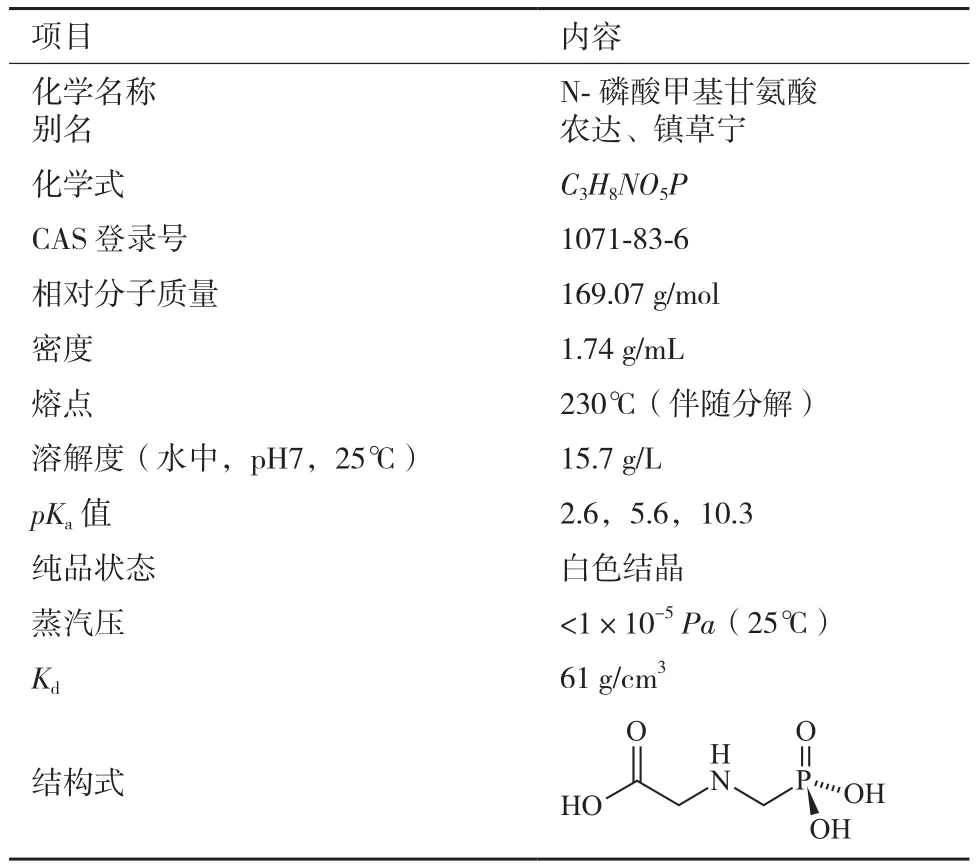

草甘膦(glyphosate)屬于氨基酸衍生物,強極性,不溶于一般的有機溶劑[6]如丙酮、乙醇和二甲苯,并且具有非常低的揮發性[7](表1),很少會通過除草劑的空中漂移對非目標植物造成傷害。草甘膦土壤吸附系數kd=61 g/cm2[8],施用于土壤后被迅速而緊密地吸收,具低植物毒性。高土壤吸附系數決定了其低流動性[8],不易受雨水的地表徑流和地下徑流影響。

草甘膦鹽類在水中溶解度遠遠大于草甘膦,因而除草劑多以草甘膦鹽的形式存在[9]。如常用的草甘膦異丙胺鹽在水中溶解度為900 g/L(pH7,25℃),草甘膦三甲基硫鹽為4 300 g/L(pH7,25℃)。

表1 草甘膦相關性質

2.3 草甘膦檢測技術

草甘膦具有高極性和高沸點,基本不溶于有機溶劑而在水中溶解度高,氣化困難,且本身沒有生色團和熒光團,在檢測上存在一定困難[10],但得益于技術的進步,草甘膦已實現可測、易測。目前國內外常用的檢測方法有:分光光度法、氣相色譜法、高效液相色譜法、色譜-質譜聯用法和酶聯免疫吸附測定法。

2.3.1 分 光 光 度 法(Spectrophotometry) GB/T 20684-2017[11]中應用了紫外分光光度法來測定草甘膦質量分數,其原理是在酸性介質中,試樣溶于水后與亞硝酸鈉反應生成亞硝基草甘膦,于波長242 nm處測定吸光度,根據亞硝基草甘膦的吸光度與草甘膦含量的線性關系,可求算草甘膦質量分數。

Sharma等[12]基于草甘膦的氨基在乙腈水溶液中會轉化為相應的二硫代氨基甲酸酯衍生物,隨后與高氯酸銅(I)反應生成在392 nm處有最大吸收峰的黃綠色復合物的性質,依據生成物吸光度與草甘膦濃度的線性關系,建立了一套簡單迅速、靈敏度高的檢測方法。在此方法下,草甘膦在3.38-33.8 μg/mL的濃度范圍內符合比爾定律,滿足檢測條件。

2.3.2 氣相色譜法(Gas Chromatography,GC) 草甘膦極性高、沸點高,不能直接使用氣相色譜法檢測其殘留量,需通過衍生化過程消除極性基團,以提高草甘膦的蒸發性能,獲得可用于GC檢測的揮發性和穩定化合物,常用方法是酯化和酰化。

Hu等[13]開發了一種簡單的方法來確定土壤中草甘膦余量。用2 mol/L氨水從土壤基質中提取殘余物,通過三氟乙酸酐和三氟乙醇進行衍生化,然后用氮磷檢測器(GC-NPD)通過氣相色譜法測定。該方法的平均回收率和相對標準偏差(RSD)的范圍分別為84.4%-94.0%和8.1%-13.7%,樣品中草甘膦的最低測定濃度為0.01 mg/kg。

2.3.3 高效液相色譜法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC) 草甘膦缺乏能夠被熒光檢測器識別的官能團,需要對其進行包括柱前衍生化和柱后衍生化在內的衍生化過程,使其具有熒光基團,提高檢測靈敏度。用于紫外檢測器的衍生試劑包括對甲苯磺酰氯、硝基苯磺酰氯和2,5-二甲基苯磺酰氯,而在FLD檢測中常使用9-氟芴甲基氯甲酸酯(FMOC)和鄰苯二甲醛。

1989年,Gauch等[14]首先在磷酸緩沖溶液中用9-氟芴甲基氯甲酸酯(FMOC)將草甘膦衍生化,再基于熒光檢測器(LC-FL)進行液相色譜分析。2003年,Nedelkoska等[15]進一步優化了檢測方法,使用單一和偶聯聚合物氨基柱分別對水和植物材料進行草甘膦的9-芴基甲基氯甲酸酯(FMOC-Cl)柱前衍生,使用含有55%(V/V)乙腈和50 mmol/L磷酸鹽緩沖液的pH為10的單一聚合物氨基柱和流動相獲得用于分離水樣中草甘膦和AMPA的最佳HPLC條件,在水和植物樣品中草甘膦分析的MDL分別為0.16 mg/kg和 0.3 mg/kg。

2.3.4 色譜-質譜聯用法(Chromatography-mass spectrometry) 色譜-質譜聯用法包括氣相色譜-質譜法(GC/MS)和液相色譜-質譜法(LC/MS)。氣相色譜-質譜法(GC/MS)常見于國外對草甘膦的分析檢測,國內較少。Hori等[16]以飲用100 mL Roundup的病人的血清樣本為材料,測定生物樣品中除草劑草甘膦及其代謝物AMPA的含量,用N-甲基-N-(叔丁基二甲基甲硅烷基)三氟乙酰胺在80℃下衍生30 min,再將處理后的溶液樣品直接用于GC-MS(Shimadzu GC17AGC和QP5050A MS)。

液相色譜-質譜法(LC/MS)是檢測草甘膦的常用方法。Granby等[17]建立了一套快速測定谷物中草甘膦含量的方法。該方法采用超聲波法提取水,通過將聚苯乙烯基反相柱(用于凈化)與NaHCO3作為洗脫劑的離子色譜柱(用于分離)串聯,實現了高效液相色譜法對樣品的凈化和分離。在分離柱之后插入微膜抑制器以除去鈉離子,然后在負離子模式下以電噴霧電離質譜法進行檢測。該方法檢測限(LOD)是在較低水平下恢復樣品的標準偏差的3倍,約為0.02 mg/kg。

2.3.5 酶聯免疫吸附測定法(Enzyme linked immunosorbent assay,ELISA) 酶聯免疫吸附測定法因其基質效應很小甚至可忽略,在農藥殘留分析中具有重要意義。潘熙萍[18]等通過碳化二亞胺法將草甘膦分別與卵清蛋白(OVA)和牛血清白蛋白(BSA)偶聯制備免疫原和包被原,將免疫原注射至新西蘭大白兔體內以制備草甘膦多克隆抗體,并在此抗體和包被原基礎上建立了了草甘膦間接競爭ELISA 檢測方法(ciELISA)。該檢測方法的線性范圍為 0.78-100 μg/mL,檢測限 IC50=14.5 μg/mL。

與價格昂貴且耗時的HPLC和GC方法相比,ELISA更具成本效益,為分析含有草甘膦的環境樣品提供了靈敏、經濟、快速、有效的方法。

3 “草甘膦安全之爭”案例分析

“草甘膦安全之爭”為何在世界范圍內引發如此大的關注度?一方面,草甘膦相較其他除草劑而言具有無可比擬的優越性,在保障農作物的產量和質量方面起到關鍵作用,另一方面,草甘膦應用廣泛且市場成熟,它的安全問題關系到整個除草劑市場的興衰。草甘膦安全事件波及到諸多方面,那么此次事件尤其是IARC的致癌性評估給牽涉各方帶來了什么樣的影響?具體分析將在下文中給出。

3.1 草甘膦作為除草劑的優越性

3.1.1 高效性 草甘膦與植物莖葉表面接觸即可被吸收,并以內吸傳導性強而著稱,能迅速通過韌皮部傳輸至植物體生長旺盛的部位[19]。同時由于草甘膦可以通過莖葉和植株分蘗傳導到地下部分,其對雜草的根系也有很強的破壞力。通常情況下,草甘膦在噴施后24-28 h內即可運輸到植物根部、葉部。一年生雜草需2-4 d,多年生雜草需7-10 d即表現受害癥狀:失綠、發黃、枯萎甚至死亡[20]。

3.1.2 廣譜性 草甘膦是一種廣譜的、非選擇性的全身除草劑,對100多種一年生雜草以及60多種多年生雜草有效,其中一年生雜草包括黍屬、地膚屬、豚草屬、飛蓬屬等雜草,多年生雜草包括狗牙根、毛花雀稗、假高粱等。草甘膦對于一些小灌木也有很好的防除效果[21]。

3.1.3 低毒性 草甘膦及其制劑對植物毒害性大,但對人畜毒性極小,急性口服毒性(LD50)一般大于4 000 mg/kg,且未發現慢性毒性,屬低毒農藥。大白鼠急性經口毒性(LD50)為4 320 mg/kg,4 h氣霧接觸的LC50為3.28 mg/L。家兔急性經皮毒性MLD大于5 000 mg/kg,且經皮無刺激性。

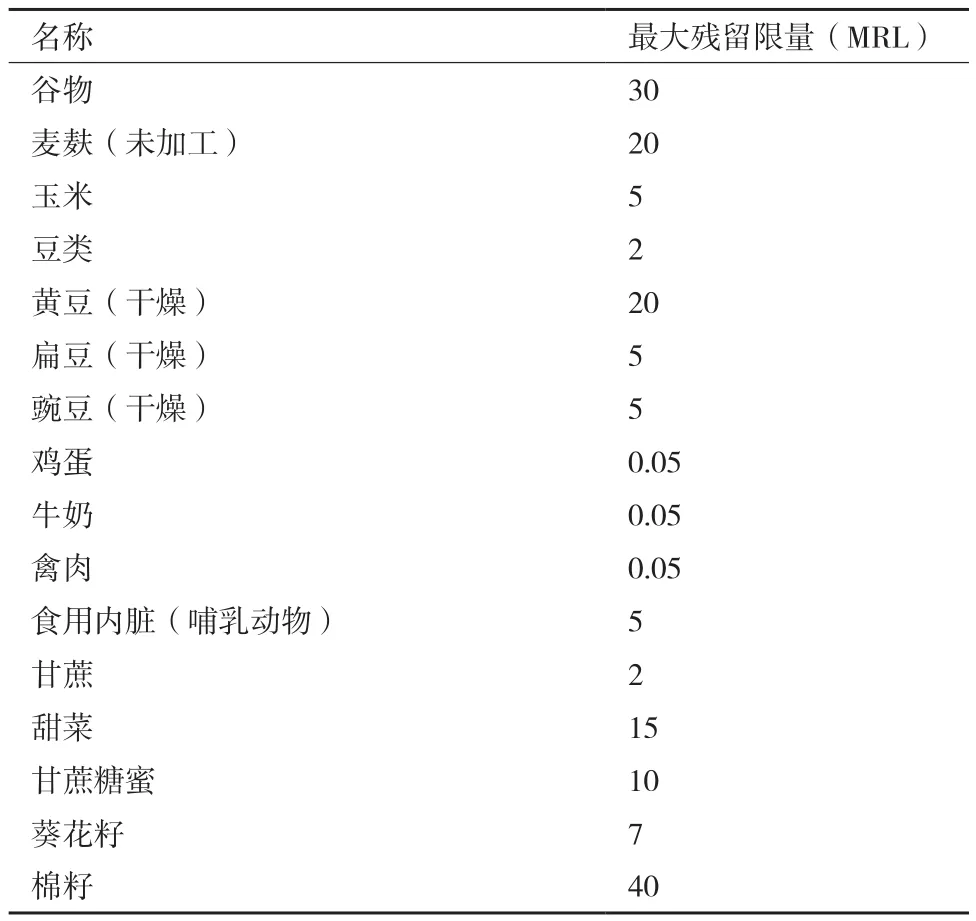

國際食品法典委員會(CAC)制定的各類食品中草甘膦最大殘留限量詳見表2。由該表可看出,除雞蛋、牛奶和禽肉外,草甘膦的最大殘留限量普遍較高,這也從側面反映出草甘膦的低毒性。

表2 國際食品法典委員會(CAC)制定的各類食品中草甘膦最大殘留限量/(mg·kg-1)

3.1.4 易降解性 草甘膦在環境中的主要降解途徑為土壤降解和水降解。進入土壤后,草甘膦很快會與鐵、鋁等二價金屬離子結合形成絡合物,從而失去活性,不能被植物根部吸收。草甘膦在土壤中的半衰期約60 d左右,主要靠微生物降解,降解的主要產物為氨甲基膦酸(AMPA),最終產生H2O、CO2與H3PO4,這些都是細菌的養料。得益于微生物的降解作用、沉積物的吸附作用以及水體系的光解作用,草甘膦在天然水中也會很快失去活性[22],但水中的降解速度通常比較慢,因為水中的微生物相比大多數土壤中的微生物少的多。

3.2 草甘膦全球范圍內使用現狀

草甘膦的適用范圍廣泛,農業上主要用于農田的免耕栽培,為農民爭取農時提供便利;林業上用于種植果園、茶園、葡萄園、森林防火隔離帶的除草;牧業上用于草原、牧場的開發和利用;建筑、交通領域內大規模的除草也常首選草甘膦。此外,草甘膦還應用于改善飼料品質以及農作物的干燥與催熟。

在國際除草劑市場上,草甘膦應用最廣、產量最大。2014年,草甘膦全球銷售額為57.2億美元,占氨基酸類除草劑市場的91.0%,占除草劑總市場的 21.6%[23]。

隨著抗草甘膦轉基因作物的種植面積越來越大,草甘膦的使用量呈現顯著上升的趨勢。以美國為例,草甘膦用量從2000年不足50 000 t上升至2014年的125 384 t。全球草甘膦使用量(農業和非農業)總量從1995年的6 700萬kg增加到2014年的8.26億kg[24],增長了12倍以上。

3.3 草甘膦安全事件帶來的影響

2015年3月20日,IARC發布報告稱草甘膦是“很可能致癌”的2A類致癌物,這一事件在全球引起了很大轟動,對草甘膦生產商、IARC自身及政府和民眾都產生了深遠影響。

3.3.1 對孟都山公司的影響 孟山都公司自1974年開始推行農達產品,盡管2000年專利到期后,該產品受到來自非專利制造商的競爭,大大沖擊了孟山都自身的銷量,但孟山都從農達產品中收獲的利潤已達數十億美元,且在2011年營收構成中,整體除草劑產品仍占據了27%。

此外,草甘膦致癌事件也使孟山都公司官司纏身。2015年4月21日,加州市民在加利福尼亞州洛杉磯縣注冊了對孟山都公司的集體訴訟,指責孟山都虛假宣傳。2015年9月,加利福尼亞州環境部門宣布計劃將草甘膦列入已知致癌物名單。為捍衛草甘膦的使用,孟山都公司于2016年1月向加州環境健康風險評估辦公室提起了一份訴訟,要求勿將草甘膦列入致癌物名單。

3.3.2 對中國草甘膦生產企業的影響 近年來,草甘膦一直位于我國農藥出口品種的榜首,同時我國也是全球草甘膦供應的主要國家,出口占草甘膦產量的85%以上,以2016年為例,我國草甘膦原藥的出口量為31.13萬t,草甘膦制劑的出口量49.75萬t,出口國家和地區達130多個。由此可見,國際市場的一舉一動對我國草甘膦生產企業而言都有著舉足輕重的作用。

國際機構對草甘膦的正面評價有利于國際需求上升,進而帶動出口,增加我國草甘膦制造企業的利潤,反之負面評價會使得需求量在一定程度上下降,企業利潤減少。2015年受IARC評估結果影響,我國草甘膦原藥出口量大幅下滑至25.84萬t,草甘膦制劑的情況也不容樂觀,出口量為41.94萬t。對于本就陷于供需矛盾和結構性過剩問題的中國草甘膦生產企業來說,草甘膦的可能致癌性評估結果無疑是雪上加霜。

3.3.3 對IARC的影響 IARC的草甘膦評估結果出臺后,其他研究監管機構和許多科學家均提出了質疑。相關機構經過后續研究發現,草甘膦對人體的影響遠達不到“很可能致癌”的程度,而是“不太可能致癌”。同時路透社和福布斯等媒體對評估過程的揭露使IARC陷入造假丑聞之中,IARC的國際形象面臨危機。此次事件也引起了社會各界對IARC其他專著報告可信度的質疑:草甘膦評估造假是偶然事件還是不透明的評估過程造成的必然結果?類似情況是否還有發生?這些問題需要明確合理的解釋,然而IARC回避和模棱兩可的態度使媒體和公眾的態度向不良的一面傾斜,其信譽度也因此大大受損。

自1992年,美國已為IARC提供了金額為4000萬美元的經費,然而,由于IARC的草甘膦致癌說難以服眾,美國國會于2018年2月提出停止資助IARC的提案。此外,孟山都公司在結束與加州的官司后,很有可能向IARC提出法律賠償。機構缺少經費是難以維系的,該事件于IARC而言不僅是國際聲望的問題,更為其日后能否持續穩定運行的帶來了不確定因素。

3.3.4 對各國政府的影響 鑒于IARC將草甘膦劃入2A類致癌物,許多國家尤其是草甘膦使用量大的轉基因作物大國開始重新評估草甘膦使用風險,并調整與之相關的貿易政策。

2015年4月,巴西國家衛生監督局(Anvisa)宣布將著手對草甘膦的使用風險進行再次評估;同月,在草甘膦使用量排世界前三的阿根廷,超過3萬位醫生與衛生專業工作者共同發布了支持世衛組織的聲明,要求禁絕草甘膦;同年6月,為保護農民的健康利益,斯里蘭卡總統Maithripala Sirisena宣布禁止進口草甘膦除草劑,已進口的草甘膦產品則被禁止銷售;2015年9月,美國加利福利亞環保署表示打算將草甘膦列入已知致癌物名單。

3.3.5 對民眾的影響 癌癥作為低治愈率的惡性疾病,往往令人們“談虎色變”。IARC下屬于世界衛生組織,在民眾心中有很高的權威性和可信度,它對于草甘膦的致癌性評估結論引導了民眾的偏見性判斷,即使后來多家國際機構澄清了草甘膦的安全性,仍有相當一部分民眾對正確的評估視而不見,存在對草甘膦的抵觸情緒。據歐洲調查機構Yougov于2016年的一項民意調查顯示,約2/3的歐洲人對禁止使用草甘膦表示支持。

4 草甘膦與轉基因生物的關系

很長一段時間內,草甘膦的非選擇性使它對作物有較強的破壞作用,不能直接在田間施用。但隨著草甘膦抗性基因的發現與運用,草甘膦能夠高效殺死雜草而基本不影響作物生長,因而被大量投入使用。草甘膦與轉基因作物之間密不可分。

4.1 抗草甘膦作物的發展與應用

美國孟山都公司及華盛頓大學的科學家于1983年從土壤農桿菌中分離出高耐草甘膦的CP4菌株,并在1986年成功將CP4-EPSPS基因插入植物基因組中,得到抗草甘膦植物。1996年,孟山都公司注冊商標為“Roundup Ready”的全球首例抗草甘膦大豆,這一產品的出現標志著商業化的抗草甘膦作物問世。

此后,抗草甘膦玉米、抗草甘膦棉花等作物被迅速開發出來并進行商業化生產銷售。全世界目前銷售的抗草甘膦作物主要有大豆、玉米、油菜、甜菜、苜蓿、棉花以及小麥等。作為首個抗草甘膦作物,抗草甘膦大豆研究時間最長,技術最為成熟,在美國及全球范圍內的種植面積呈逐年增長的趨勢。2008年,美國抗草甘膦大豆種植面積已占該國全部大豆種植面積的90%以上,抗草甘膦棉花和玉米種植面積占比均超過60%,在阿根廷和巴西,2009年抗草甘膦大豆種植面積分別為0.18億hm2和0.16億hm2,各占該國大豆作物種植總面積的99%和71%[24]。

抗草甘膦作物在轉基因作物中具有重要地位。2011年,以抗草甘膦性狀為主的耐除草劑作物種植面積為9 396萬hm2,占全球轉基因作物種植面積的59%。2012 年,全球玉米種植面積為1.75億hm2,其中轉基因玉米種植面積占35%,并且多數為抗草甘膦轉基因玉米或含有抗草甘膦基因的復合性狀轉基因玉米[25]。

4.2 植物獲得草甘膦抗性的途徑

植物主要通過靶點抗性機制和非靶點抗性機制獲得草甘膦抗性[26]。

4.2.1 靶點抗性機制 草甘膦的靶點抗性可分為靶點EPSPS基因突變和靶點EPSPS基因擴增2種類型[26]。EPSPS基因突變有兩個來源,一是從已知的抗草甘膦作物中篩選出EPSPS編碼基因,二是利用位點突變技術對EPSPS基因進行人工改造。常見的突變結果是編碼出的EPSPS中,第106位氨基酸由脯氨酸變成了絲氨酸或蘇氨酸。這是由于不同于含有吡咯環的脯氨酸,絲氨酸或蘇氨酸均含羥基,具有親水性,使EPSPS與底物的親和性增強。

EPSPS基因的擴增使其表達量顯著增加,EPSPS酶活性增強。即使被草甘膦結合了一部分,植物體仍有足夠的EPSPS來維持代謝。美國科學家Gaines等[27]在研究具有草甘膦抗性的紅根莧(Amaranthus polmeri)時發現,抗性植株的EPSPS基因表達量比敏感型植株高出35倍,且EPSPS基因表達量的上升與EPSPS基因拷貝數的增加間呈現明顯的相關性。

4.2.2 非靶點抗性機制 草甘膦的非靶點抗性機制主要包括吸收障礙、傳導受阻、屏蔽作用(隔離作用)、氧化代謝和其他解毒代謝作用。

吸收障礙是指植物可以通過特殊的葉表面超微結構和組織解剖結構特征來減少葉片表皮組織對草甘膦的吸收,這種抗性機制易受溫度影響。草甘膦被吸收后,在植物體內伴隨光合產物從韌皮部運到生長旺盛的部位,傳導受阻針對這一運輸方式,阻礙草甘膦在植物體內的擴散,保護幼嫩部位。屏蔽作用(隔離作用)則是在草甘膦到達作用靶點前,將其固定在植物組織或細胞內某個特殊區域,使其基本喪失影響力。氧化代謝指的是草甘膦可在草甘膦氧化還原酶(GOX)的作用下斷裂碳氮鍵(C-N鍵)形成氨甲基磷酸(AMPA)和乙醛酸,失去除草活性。此外,其他解毒代謝作用也被陸續發現,如草甘膦N-乙酰轉移酶(GAT)能有效地將草甘膦乙酰化為無細胞毒性的N-乙酰草甘膦[26]。

5 案例教學法

IARC發表的“草甘膦很可能致癌”報告所引起的爭議持續了三年,且熱度不減。事件發展跌宕起伏,牽連著世界除草劑市場甚至是農藥市場的走向。由于草甘膦的大規模應用,其在引發公眾關于食品與環境安全的擔憂的同時,也成為反草甘膦組織誘發輿論爭議的導火索。“草甘膦安全之爭”案例涉及多領域,暴露出公立機構監管不足、科研人員篡改結論等極具爭議的道德問題。這些鮮明強烈、錯綜復雜的問題是引發學生爭論與思考的出發點[28],啟發不同專業的學生對現實問題進行深入探討。同時,本案例對于今后由農藥或者轉基因作物引起安全性爭議事件的分析也極具參考價值。本節內容以“草甘膦安全之爭”為例就如何將食品安全案例編撰成教學案例進行舉例展示。

5.1 案例教學課程目標

案例教學法是利用案例作為教學媒介的一種教學方法[29]。以本次“草甘膦安全之爭”為例,通過介紹草甘膦的背景知識、事件發生及調查情況,為學生創設問題情境;提供客觀的多角度透視資料,引導學生獨立分析;在案例資料中學習有關草甘膦、農藥、轉基因方面的理論知識;以系統化的案例分析幫助同學總結規律,以知識指導實踐。

5.2 案例課前準備

案例教學的準備過程中,應注重案例資料的篩選和整合,邏輯清晰,內容精煉,幫助同學構建自己的知識體系。為達成教學預期效果,需要注意以下三個方面。第一,課前教師熟悉、精讀案例,不帶主觀色彩地對案例進行分析和知識延伸。第二,教師以提出問題和布置課前資料查閱的作業形式發揮學生的主觀能動性。設計的問題宜由淺入深,從具體到抽象,在引導學生主動學習的過程中能啟發學生學會層層遞進地剖析問題。就草甘膦事件而言,教師可提前讓同學從草甘膦的理化性質、國際機構檢測報道、新聞報道等角度對相關資料進行查閱,對事件形成初步認知,并積極與大家分享查閱到的額外信息。第三,教師對學生行為表現的預期把握。教師需提前站在學生的位置上進行換位思考,能大概預估同學們提出的問題,并認清學生的認知盲點,從而幫助學生消除疑惑和深入思考。

5.3 案例教學法的實施

案例教學本質以學生為主,教師為輔。案例教學的實施也是以學生的個人閱讀分析、小組討論、全班交流為主,教師則在討論、交流的過程中進行輔助性引導,最后對課程進行精煉總結。故可分為個人閱讀、小組討論、全班交流、總結四個步驟。第一步,個人閱讀需要學生及時消化案例信息并結合自身經驗總結成自己的觀點。第二步,小組討論時學生可以從不同觀點中得到啟示,完善自己的觀點。在小組討論環節,相互觀摩成員之間的學習態度思維模式,這對學生綜合能力的培養也是有幫助的。同時,需要教師觀察小組情況,適時給予啟發,對偏題的小組進行及時糾正等。第三步,每組請出代表進行交流。教師注意總結觀點,指出同學觀點的沖突之處,使學生之間能碰撞出新的思維火花。第四步,老師可以更專業,多角度地分享自己的見解,給同學們解釋提供新思路,引導學生對此次案例分析進行反思,幫助同學逐漸形成自己對案例的系統分析能力。

5.4 案例教學法要點

案例教學不僅只是為學生提供了集中式的知識點,更是一個幫助學生自己構建和完善自己的認知結構的過程。這需要在案例教學的過程中融合一些極具啟發性的邏輯方法,如比較法,情景法和科普法。

比較法在食品安全案例分析中十分適用,也可作為教師提供給學生進行課后拓展的材料。比較法主要包含橫向比較、縱向比較、相向比較等,要點是啟發學生從不同方面、層次、階段去思考,辨別比較對象的屬性統一、地位主次、作用大小、性能優劣、認識的正誤深淺[30]。可以將“草甘膦安全之爭”與同樣是IARC引起的“加工肉致癌”、“手機致癌”等爭議進行橫向對比,有助于學生對IARC所發表報告的特點進行歸納總結,得到更客觀的分析判斷,從歷史案例中得到啟發和創新。

情景法適用于課堂討論,給學生提供一個新的思維方式。食品安全事件的發生往往涉及到多個部門,多個組織,多個利益單位。尋找是什么因素驅使不同的人做出了不同的決定而導致多米諾骨牌效應,這需要學生進行換位思考,將自己放在當時的情景中體會抉擇之中的矛盾,將旁觀者視角轉化為當事人視角,換一種思維看待事物。情景法的要點是教師需要提前為學生創設好情景,在討論的過程中以精練語言為學生描述出具有典型性、矛盾性的情景。再引導學生對比不同情景之下的決策差異,觀察到自己的思維偏差,進行自我矯正。

科普法將復雜晦澀的專業理論用淺顯易懂的語言表達出來,能顯著提高學習興趣和教學效率。這種教學方法能幫助不同專業的學生參與到食品安全案例分析討論中。此外,對于食品安全這類大部分背景知識涉及理工科的教學案例,會牽扯到許多科學家、化學物質等,教師可以通過介紹化學物質的背景知識以及有關科學家的逸聞趣事來活躍課堂氣氛,提高興趣,強化聯想記憶。

6 “草甘膦安全之爭”案例的透視與啟示

6.1 公立機構的公正性角度

國際癌癥研究機構(IARC)本身不做實驗研究,而是把過去已經發表的文章評審篩選后,綜合分析得出結論。在對草甘膦的評估過程中,IARC嚴重違背了科學規范,主要體現在以下三個方面:第一,著重強調嚙齒動物研究中一些特定的陽性結果,而選擇性地忽略同一研究中與之相悖的陰性結果;第二,在數據處理上使用不恰當的統計方法,人為、有意識地選擇實驗結果,并有偏見地進行數據處理;第三,片面強調淋巴瘤方面的初級觀察,而不是全面考慮證據。由此可見,IARC在評估過程中立場先行,以草甘膦可能致癌這一事先預設的結論為基礎,進行實驗數據的選取分析、實驗結論的推導等。

國際癌癥研究機構作為從屬于世界衛生組織的公立機構,具有廣泛的國際影響力,但對于全球范圍內使用量最大的農藥草甘膦進行致癌評估時,沒有秉承客觀公正的原則,通過刪除或修改證據等手段來支持其預設的、具有偏見的評估結論。除此之外,IARC拒絕就外界對其的改寫質疑進行回復,并警告參與專著報告撰寫的科學家不應該對草甘膦專著報告相關的審議和改寫問題發表評論。這些做法都是不負責任的行為,嚴重辜負了公眾的信任。

相信此次被曝光的IARC篡改評估報告事件并非個例,全球其它公立機構可能不同程度上存在著類似問題。那么公立機構的公正性應當如何保持呢?

第一,國際社會對公立機構的監管力度亟待加強。IARC的爭論性結論常出現在公眾視野,如2015年激起廣泛討論的紅肉致癌評估,而公眾卻過度關注IARC隸屬于WHO的權威身份,忽略了對其結論質疑的聲音。所以公眾對權威的信賴,也為IARC的傾向性結論提供了掩護。對此,國際社會應該對類似的國際機構建立一個“可信賴度評審機制”,將機構所發布信息的真實性和產品評估過程中的透明度等囊括其中,定期向社會發布評審情況,增加科研機構的犯錯成本。第二,科研隊伍需要多元化。對于草甘膦這種極具爭議性的物質,科研隊伍中需要爭議雙方以及態度中立的第三方科學家共同參與實驗監督,增加實驗透明度和結果可行性。

6.2 科學從業者的職業操守角度

根據英國泰晤士報和一位博主risk-monger發布的信息,IARC草甘膦工作小組的外部顧問Christopher Portier在草甘膦評估過程及推導“草甘膦很可能致癌”的結論中扮演了重要的角色。2015年3月,就在IARC發布草甘膦評估結果的同一周,Portier與代表草甘膦癌癥受害者起訴孟山都的兩家律師事務所簽署了一份回報可觀的合同,并擔任他們的法律顧問。這份合同包含了一條保密條款,嚴禁Portier向第三方披露受聘于事務所的信息。由此可見,工作組成員的個人利益很可能介入了IARC對草甘膦的評估過程。

對于IARC的草甘膦評估小組而言,這不僅僅是一位外部顧問的問題。不論是主動修改數據,采用有偏見的統計方法,還是看到不公正的行為后默許,IARC參與草甘膦致癌評估的科學家都直接或間接地成為了草甘膦致癌結果的幕后推動者。作為一名科學從業者,應當具有實事求是、嚴謹認真的態度,用真實數據支撐觀點,然而他們卻漠視事實,用預設的觀點來選擇和改變數據,與科學從業者的職業操守背道而馳。針對此類現象,相關機構在選拔與任用科研人員時,應綜合考量個人的誠信度、責任感等,而不能一味關注科研能力,從而提高科學從業者的道德門檻。同時,加大對帶有私人利益、造假篡改等有違科研精神的行為的懲戒力度,為科學從業者劃定紅線,以降低類似事件發生的可能。

6.3 生態學角度

誠然,草甘膦等農業投入品給生態環境帶來了潛在危害,但現階段農業的發展和人類生產生活的需要決定了其使用的必要性。世界人口持續增長,糧食問題依然嚴峻,以犧牲人類的發展利益為代價來禁用農業投入品,這顯然是不值當的。如前文所述,草甘膦高效低毒,在環境中易降解,是不可多得的優質除草劑,對其進行科學合理的使用符合現階段的實際情況,既提高了作物產量,使有限的耕地養活更多人口,保證了農業的發展,而又兼具環境友好性,不會對生態可持續發展造成過多的不良影響。

6.4 雜草抗藥性角度

長期大量、大范圍使用單一除草劑,易導致雜草抗藥性的出現和擴散,直接威脅到除草劑的繼續使用和農業生產安全。迄今為止,在全球不同國家和地區共發現了34種抗草甘膦雜草,如在美國發現的抗草甘膦具瘤莧(Amaranthus rudis)和三裂葉豚草(Ambrosia trifida)、在巴西和阿根廷分別發現的抗草甘膦猩猩草(Euphorbia heterophylla)和假高粱(Sorghum halepense)、我國發現的抗草甘膦小飛蓬(C.canadensis)和田旋花(Convolvulus arvensis)等。

對于我國抗草甘膦雜草風險已經出現的問題,正視雜草抗性問題,科學正確使用草甘膦就顯得尤為重要。首先,相關研發人員應不斷改進草甘膦劑型,使已產生抗性的雜草面對新型除草劑無計可施,同時配合新型表面活性劑及其他助劑一同施用來提高防除效果;其次,政府應加大對草甘膦正確使用方法的宣傳力度,讓農民等草甘膦使用者認識到抗性雜草的存在和危害,避免單一重復噴施草甘膦,而應與其他作用方式的除草劑交替使用,同時充分發揮農藝措施、生態調控等手段在除草方面的作用,以延緩抗藥性雜草的產生;最后,農業等相關部門應聯合各地級政府,加強對抗草甘膦雜草的監測與統計,建立兼具時效性、高效性、廣域性的抗性雜草治理體系[31]。

6.5 經濟學角度

牛津經濟研究院(Oxford Economics)和安德森中心(the Andersons Centre)聯合研究發現,如果草甘膦被禁用,農民將被迫選擇其它毒性和環境危害性強上許多倍的除草劑,如2,4-D(橙劑)和阿特拉津(Atlazine),并且采取更多人工勞作的手段來控制雜草,這都會給農民帶來經濟上的損失。即便如此,禁用草甘膦對農業造成的消極影響并不能被消除。一是機械手段和替代化學品的結合不可能完全緩解雜草負擔對作物產量和品質的影響,雜草治理不徹底,直接導致作物產量下降。二是由于收獲時期的成熟不平衡導致作物品質下降、收獲量減少[30]。草甘膦目前廣泛用于收獲前的干燥,以避免作物不均勻的成熟,為在最佳時間收獲提供了條件,以保持產品質量和避免霉菌毒素污染。

由以上因素造成的作物產量下降和價格下降會進一步帶來經濟上的損失,從而給國家乃至全球農業發展造成阻礙。研究顯示,禁用草甘膦將使英國農業對英國國內生產總值的直接貢獻每年減少9億英鎊以上。哥廷根大學的農業經濟學家發現,如果沒有草甘膦,農民在每公頃土地上可能會減少4%至15%的作物產量,僅小麥一種作物造成的經濟損失已高達23億歐元。

鑒于草甘膦背后巨大的經濟效益,對其進行禁用實不可取。但同時我們也應認識到,倘若出現草甘膦產量的下滑,國際農產品市場將遭受重創,草甘膦的不可替代性一定程度上是對農業發展的桎梏,因此探索其它低毒天然除草劑仍需各國科學家的共同努力。

6.6 大眾傳媒角度

在IARC出臺評估結果后,國內多家媒體報道了草甘膦的評級情況。但隨著消息的傳播與擴散,一方面由于媒體平臺希望吸引閱讀量和點擊率,另一方面別有用心者通過這一評估結果看到了可乘之機,開始出現反對使用草甘膦,甚至是以反草甘膦為由反轉基因的文章。這些文章大多來自小型自媒體而非主流媒體,語言不嚴謹,如以絕對性的“致癌”代替相對性的“很可能致癌”,而回避具體致癌劑量的問題,同時常夸大事實、帶有煽動性等,還有部分文章以偏概全,將原本是世界衛生組織下屬的一個部門IARC發布的結果修改為是世界衛生組織的分析成果。普通民眾因為相關科學知識的缺乏,對待問題往往注重結果,很容易從這些報道中簡單得出“草甘膦致癌”的結論。此外,由于部分媒體將草甘膦與轉基因作物劃等號,民眾閱讀后易于產生對轉基因和轉基因作物的抵觸情緒。

在市場經濟條件下,新聞媒體身上肩負著傳遞信息、引導輿論的社會責任,應當做到正確引導社會價值取向,對社會負責,對廣大讀者負責,而不能唯“眼球論”,過于強調新聞的商品屬性和經濟效益[32-34]。

6.7 科普教育角度

就我國目前形勢來看,面向大眾的轉基因科普教育已刻不容緩。在推行轉基因科普教育過程中,應把中小學生的教育放在重要位置。對于低齡兒童和小學生,可以以圖片或動畫的方式將轉基因知識卡通化、簡單化,寓教于樂,給孩子們以正確引導,培養他們的興趣,激發潛力;對于初高中生,應將基因工程、轉基因技術等知識融入初高中生物課程中,同時適當增加拓展閱讀,鼓勵學生課下自學和探索;對中小學教師進行轉基因相關知識培訓,培訓內容聚焦于轉基因的社會問題、科學傳播的方式,培養起教師對轉基因問題的公正態度,同時鼓勵他們給學生提供知識來源,如一些科普網站、書籍等。培養一支浩大的科普隊伍非一日之功,但可以借助網絡平臺,大力宣傳制作精良的科普講座以及相關紀錄片,增加公眾接觸轉基因的機會,消除其陌生感與恐懼感。無論是對于善于吸收新知識的中小學生還是已形成偏見的成年人,轉基因科普教育最首要的任務應該是培養公眾的科學精神,改變思維方式,勇于接受新知識,推進社會文明進步。

7 結語

本文回顧了由IARC發布草甘膦可能致癌的評估報告而引發的“草甘膦安全之爭”,對草甘膦的背景知識性質、作為除草劑與轉基因的關系進行了縱向的深度闡述,再通過橫向比較相關當事方和事件影響,使讀者基于這些客觀信息初步形成觀點,最后結合系統化的案例教學互動和多角度的案例啟示幫助讀者從大量信息中總結規律,得出具有實用性和普適性的結論。本案例從不同的維度構建了信息導入-互動啟示的案例分析體系,普遍適用于農藥或轉基因作物等農產品引發的安全爭議案例。

[1]Myers JP, Antoniou MN, Blumberg B, et al. Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures:a consensus statement[J]. Environmental Health, 2016, 15(1):19.

[2]張莎莎, 張銳, 周燾, 郭三堆. 多啟動子驅動苘麻epsps優化基因植物表達載體的構建及其轉化[J]. 中國農業科技導報,2013, 15(1):48-54.

[3]李峰. 我國草甘膦工業的發展與出口動態[R]. 北京:蘇佳惠豐化工技術咨詢有限公司. 2009年中國甲醛行業協會年會暨國內外技術交流會報告集, 97-110.

[4]于國珍. 草甘膦市場前景分析和應對策略[J]. 企業科技與發展,2009(16):214-215.

[5]朱湘. 孟山都收購大數據公司[J]. 農經, 2013(11):70-72.

[6]Abdullah MP, Daud J, Hong KS, et al. Improved method for the determination of glyphosate in water[J]. Journal of Chromatography A, 1995, 697(1-2):363-369.

[7]Franz JE, Mao MK, Sikorski JA. Glyphosate:a unique and global herbicide[M]. Washington DC:American Chemical Society,1997.

[8]Schuette J. Environmental fate of glyphosate[J]. Landolt-B?rnstein - Group IV Physical Chemistry, 1998, 22(1):657-672.

[9]Baird DD, Upchurch RP, Homesley WB, Franz J E. Introduction of a new broadspectrum postemergence herbicide class with utility for herbaceous perennial weed control[R]. Proc North Cent Weed Control Conf, 1971, 26:64-68.

[10]Xiang Y. A review on the detection methods of glyphosate and aminomethylphosphonic acid residues[J]. Chin J Jilin Police Acad, 2011, 2:68-71.

[11]GB/T 20684-2017, 草甘膦水劑.

[12]Sharma DK, Gupta A, et al. Spectrophotometric method for the determination of Glyphosate in relation to its environmental and toxicological analysis[J]. Archives of Environmental Contamination and Toxicology(ARCH ENVIRON CON TOX),2012, 6:42-49.

[13]Hu JY, Chen CL, Li JZ. A simple method for the determination of glyphosate residues in soil by capillary gas chromatography with nitrogen phosphorus[J]. Journal of Analytical Chemistry, 2008,63(4):371-375.

[14]Gauch R, Leuenberger U, Müller U. Determination of glyphosate herbicide and its main metabolite aminomethylphosphonic acid(AMPA)in drinking water by HPLC[J]. Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung, 1989, 188(1):36-38.

[15]Nedelkoska TV, Low KC. High-performance liquid chromatographic determination of glyphosate in water and plant material after precolumn derivatisation with 9-fluorenylmethyl chloroformate[J].Analytica Chimica Acta, 2004, 511(1):145-153.

[16]Hori Y, Fujisawa M, Shimada K, et al. Determination of the herbicide glyphosate and its metabolite in biological specimens by gas chromatography-mass spectrometry. A Case of poisoning by Roundup herbicide[J]. Journal of Analytical Toxicology, 2003,27(3):162-166.

[17]Granby K, Johannesen S, Vahl M. Analysis of glyphosate residues in cereals using liquid chromatography-mass spectrometry(LCMS/MS)[J]. Food Additives and Contaminants, 2003, 20(8):692-698.

[18]潘熙萍, 樓佳俊, 張高精, 張麗莎, 施曼玲. 草甘膦殘留的酶聯免疫分析方法的建立[J]. 湖北農業科學, 2012, 51(5):1002-1005.

[19]劉支前. 除草劑在植物體內的傳導機理[J]. 植物生理學通訊,1992(3):226-229.

[20]胡景煥. 甘氨酸-亞磷酸二甲酯法合成草甘膦的研究[D]. 太原:太原理工大學, 2010.

[21]王宏偉, 梁業紅, 史振聲, 張世煌. 作物抗草甘膦轉基因研究概況[J]. 作物雜志 , 2007(4):9-12.

[22]盧信, 趙炳梓, 張佳寶, 等. 除草劑草甘膦的性質及環境行為綜述[J]. 土壤通報 , 2005, 36(5):785-790.

[23]顧林玲, 王欣欣. 全球除草劑市場、發展概況及趨勢(Ⅰ)[J].現代農藥, 2016, 15(2):8-12+38.

[24]Charles M. Benbrook. Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally[J]. Environmental Science Europe,2016, 28:3.

[25]齊欣, 李明, 王延波, 等. 抗草甘膦玉米研究進展[J]. 園藝與種苗, 2015(7):77-80.

[26]陳世國, 強勝, 毛嬋娟, 等. 草甘膦作用機制和抗性研究進展[J]. 植物保護 , 2017, 43(2):17-24.

[27]Gaines TA, Zhang W, Wang D, et al. Gene amplification confers glyphosate resistance in Amaranthus palmeri[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2010, 107(3):1029-1034.

[28]郝文芳, 李剛, 張曉鵬, 楊途熙. 案例教學模式在《基礎生態學》教學中的運用[J]. 高教學刊, 2015(6):29-30.

[29]王青梅, 趙革. 國內外案例教學法研究綜述[J]. 寧波大學學報, 2009, 31(3):7-11.

[30]劉曉嵐. 比較教學法在法學教學實踐中的運用研究[J]. 湖南科技學院學報, 2007, 12:122-124.

[31]劉延, 崔海蘭, 黃紅娟, 等. 抗草甘膦雜草及其抗性機制研究進展[J]. 農藥學學報, 2008(1):10-14.

[32]The impact of a glyphosate ban on the UK economy[R]. Oxford Economics & The Andersons Centre.

[33]趙蕾. 虛假新聞的生產與新聞記者自律——以偽造“47號公告”事件為例[J]. 新聞界, 2012(4):6-8.

[34]杜晨. 網絡新聞與報紙新聞寫作過程比較研究[D]. 長春:長春理工大學, 2013.