咸寧市日照時(shí)數(shù)時(shí)空變化及影響因素

賀莉微 夏青

摘要:利用1960-2016年咸寧市6個(gè)國(guó)家觀測(cè)站逐月日照時(shí)數(shù)、總云量、低云量、相對(duì)濕度、降水量和降水日數(shù)等資料,采用氣候傾向率、Mann-Kendall檢驗(yàn)和小波分析等方法分析咸寧市日照時(shí)數(shù)變化特征及其與各氣象要素之間的相關(guān)性。結(jié)果表明,咸寧地區(qū)日照時(shí)數(shù)呈現(xiàn)中部少、南北部多的空間分布特征,近57年咸寧市日照時(shí)數(shù)呈減少趨勢(shì),近30年減少趨勢(shì)有所減緩;夏季、秋季和冬季均呈減小趨勢(shì),尤以夏季的8月減少速率最大。20世紀(jì)60-70年代,年日照時(shí)數(shù)以異常偏多年份為主,20世紀(jì)80-90年代和2000年以后,以異常偏少為主。1977年日照時(shí)數(shù)發(fā)生了明顯減少的突變,以3年和7年振蕩周期最為顯著。季節(jié)和年日照時(shí)數(shù)與氣象要素多數(shù)表現(xiàn)為顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,近57年咸寧地區(qū)日照時(shí)數(shù)的減少與低云量、降水日數(shù)和降水量有著密切的關(guān)系,但對(duì)比近30年的變化來(lái)看,這些影響因子的顯著性減少趨勢(shì)對(duì)日照時(shí)數(shù)的貢獻(xiàn)大于它們?cè)龆嗟内厔?shì)。

關(guān)鍵詞:日照時(shí)數(shù);氣候傾向率;Mann-Kendall檢驗(yàn);小波分析

中圖分類號(hào):P468 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):0439-8114(2018)08-0031-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.08.008

Spatial and Temporal Variation Characteristics of Sunshine Hours and Influence of Meteorological Factors in Xianning

HE Li-wei1,XIA Qing2

(1.Xianning Meteorological Bureau, Xianning 437100,Hubei,China;2.Hubei Public Meteorological Service Center,Wuhan 430074,China)

Abstract: Based the monthly sunshine duration, total cloud cover,low cloud cover,relative humidity,precipitation days and precipitation at 6 meteorological observation stations in Xianning from 1960 to 2016,the temporal and spatial variation characteristics of sunshine duration and their correlation with meteorological factors were studied by using the climate tendency rate,Morlet wavelet analysis and Mann-Kendall test methods. The results indicated that the annual sunshine duration was high in the middle and low on the north and south in Xianning. The change of annual sunshine duration showed a decreasing tendency in whole area in Xianning from 1960 to 2016 and the decreasing tendency had slowed down in the past 30 years.The sunshine duration in summer,autumn and winter showed a decreasing trend,especially in August. In the 1960s and 1970s annual sunshine hours were unusually high. In the 1980s-1990s and 2000 years later annual sunshine hours were abnormal too few. The mutation of sunshine duration with the obvious decrease occurred in 1977,and the oscillation periods of 3-year and 7-year were significant. The seasonal and annual sunshine hours and meteorological elements were mostly negative correlation. The reduction in sunshine hours was closely related to low cloud cover,precipitation days and precipitation in Xianning during 1960-2016. But in contrast to the changes of the past 30 years,the significant reduction trend of these influencing factors contributes more to the increasing trend of sunshine hours.

Key words: sunshine hours; climatic tendency rate; Mann-Kendall test; Morlet wavelet analysis

日照時(shí)數(shù)是指太陽(yáng)在某地實(shí)際照射的時(shí)數(shù),也稱實(shí)照時(shí)數(shù)[1]。日照時(shí)數(shù)是表示太陽(yáng)輻射強(qiáng)弱的氣象要素之一,也是影響氣候變化的主要?dú)庀笠刂籟2]。日照時(shí)間的長(zhǎng)短直接影響著農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn),并對(duì)人類的日常生活有著直接的影響[3,4]。根據(jù)IPCC第4次評(píng)估報(bào)告,全球在變暖的同時(shí)也在變暗[5]。近年來(lái)研究表明,虞海燕等[6]指出全國(guó)年日照時(shí)數(shù)呈顯著減少的趨勢(shì),平均每10年減少36.9 h。任國(guó)玉等[7]研究表明,近50年來(lái)中國(guó)日照時(shí)數(shù)呈明顯減少的趨勢(shì),其趨減幅度具有東部大于西部、平原大于山區(qū)的特點(diǎn),日照時(shí)數(shù)的變化還存在明顯季節(jié)性差異,冬、夏兩季趨減幅度大于春、秋兩季。但在中國(guó)少數(shù)地方的日照時(shí)數(shù)存在增加趨勢(shì),華維等[8]指出青藏高原西部、西藏中東部和青海南部地區(qū)呈現(xiàn)顯著增加趨勢(shì)。賀俊杰等[9]指出內(nèi)蒙古錫林浩特市近50年的日照時(shí)數(shù)呈顯著增加趨勢(shì)。

咸寧市位于湖北省東南部,長(zhǎng)江中游南岸,整個(gè)地勢(shì)由東南向西北傾斜,境內(nèi)地形復(fù)雜,湖泊眾多,長(zhǎng)江繞經(jīng)西北部。目前,對(duì)咸寧市溫度、降水等的研究,已有很多很全面的分析,但對(duì)反映氣候狀況的重要要素之一日照時(shí)數(shù)的研究還較少,因此,本研究對(duì)近57年咸寧市日照時(shí)數(shù)的變化特征和影響因子進(jìn)行分析。

1 資料與方法

選取咸寧市6個(gè)國(guó)家氣象觀測(cè)站1960-2016年逐月日照時(shí)數(shù)、總云量、低云量、相對(duì)濕度、降水量和降水日數(shù)等資料。季節(jié)劃分:春季為3-5月,夏季為6-8月,秋季為9-11月,冬季為12月至翌年2月。

采用線性方程擬合方法[10]進(jìn)行日照時(shí)數(shù)及其他氣象影響因子的變化趨勢(shì)分析。利用Mann-Kendall(M-K)方法對(duì)序列進(jìn)行突變檢驗(yàn),明確突變開(kāi)始時(shí)間及突變區(qū)域,運(yùn)用Morlet小波方法給出信號(hào)變化的時(shí)間尺度,表征周期變化特征。

2 日照時(shí)數(shù)的時(shí)間分布特征

2.1 日照時(shí)數(shù)年際和季節(jié)變化趨勢(shì)

咸寧市平均年日照時(shí)數(shù)為1 726.8 h,其中春季384.6 h,約占全年22.3%;夏季599.8 h,約占全年34.8%;秋季434.0 h,約占全年25.1%;冬季307.4 h,約占全年17.8%。以夏季最多,冬季最少。從空間分布來(lái)看,各地年日照時(shí)數(shù)為1 633.3~1 841.5 h,整體而言呈現(xiàn)中部少、南北部多的空間分布特征。

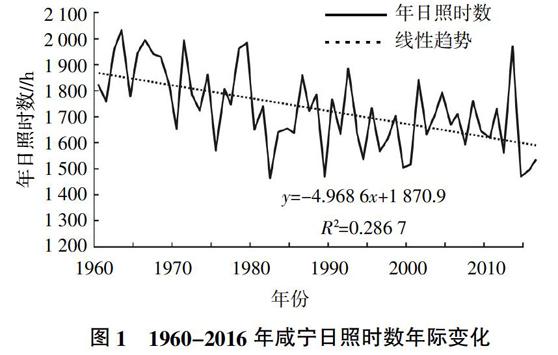

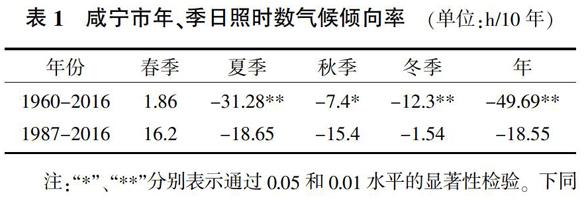

由圖1可以看出,近57年咸寧市年平均最多日照時(shí)數(shù)為2 030.1 h(1963年),最少日照時(shí)數(shù)為 1 464.7 h(1982年)。整體而言表現(xiàn)為-49.69 h/10年的顯著下降趨勢(shì),并且通過(guò)了0.01水平的顯著性檢驗(yàn)。同時(shí)日照時(shí)數(shù)變化表現(xiàn)為緩升陡降的趨勢(shì),1980-1985年日照時(shí)數(shù)明顯減小,有5年日照時(shí)數(shù)低于平均值;2013-2016年從高于平均值到連續(xù)4年低于平均值,降幅明顯。近30年(1987-2016年)下降趨勢(shì)表現(xiàn)為-18.55 h/10年,減少趨勢(shì)有所放緩(表1)。

通過(guò)對(duì)四季的分析(表1)表明,近57年夏季、秋季和冬季均呈減小趨勢(shì),尤以夏季減少最多(-31.28 h/10年),冬季次之,秋季減少最少(-7.4 h/10年),且均通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)。春季表現(xiàn)為增多趨勢(shì)(1.86 h/10年),但未通過(guò)顯著性檢驗(yàn),變化趨勢(shì)不顯著。

近30年的四季變化與近57年變化趨勢(shì)一致,均是夏季、秋季和冬季呈減小趨勢(shì),春季呈增多趨勢(shì),但變化幅度大,整體而言呈日照時(shí)數(shù)增多趨勢(shì),所以近30年日照時(shí)數(shù)雖然仍是減少趨勢(shì)(-18.55 h/10年),但較之近57年而言卻為增多趨勢(shì)。

2.1.1 日照時(shí)數(shù)的異常年份分析 世界氣象組織對(duì)氣候異常提出兩種判別標(biāo)準(zhǔn)。一是距平超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差的2倍以上,二是它出現(xiàn)的幾率為25年以上一次。采用距平大于標(biāo)準(zhǔn)差的2倍作為異常,以標(biāo)準(zhǔn)差的1.5~2.0倍為接近異常來(lái)分析咸寧市日照時(shí)數(shù)的異常特征。

從近57年咸寧市異常年份(含接近異常)表2可以看出,春季以異常偏多年份為主,共出現(xiàn)5次,主要集中在20世紀(jì)60年代和2000年以后,其中1965年異常偏多120.8 h,異常偏少年份出現(xiàn)在2000年以前;夏季以異常偏少年份為主,也出現(xiàn)5次,主要集中在20世紀(jì)80-90年代,其中1999年異常偏少214.1 h,偏多年份主要集中在20世紀(jì)60-70年代;秋季異常偏多偏少年份均出現(xiàn)4次,偏多年份主要集中在20世紀(jì)60-70年代,偏少年份主要集中在20世紀(jì)80年代和2000年以后,其中2016年異常偏少138.5 h,1979年異常偏多173.5 h;而冬季在歷史上僅1963年出現(xiàn)異常偏多231.9 h,異常偏少出現(xiàn)3次。

年日照時(shí)數(shù)以異常偏多年份為主,主要出現(xiàn)在20世紀(jì)60-70年代,是由于夏季和秋季異常偏多造成,其中以1963年偏多303.3 h,異常偏少年份出現(xiàn)在20世紀(jì)80-90年代和2000年以后。

2.1.2 年日照時(shí)數(shù)的突變特征 用M-K法檢測(cè)1960-2016年咸寧市年日照時(shí)數(shù)序列的突變,給定顯著性水平α=0.05,即U0.05=±1.96,結(jié)果(圖2)顯示,UF一直呈現(xiàn)波動(dòng)減小趨勢(shì),自19世紀(jì)80年代以來(lái),咸寧市年日照時(shí)數(shù)有明顯的減少趨勢(shì),90年代之后這種減少趨勢(shì)甚至超過(guò)0.001顯著性水平(U0.001=±2.56)。根據(jù)曲線交點(diǎn)位置,確定19世紀(jì)80年代左右日照時(shí)數(shù)的減少是一種突變現(xiàn)象,具體是從1977年開(kāi)始的。

2.1.3 年日照時(shí)數(shù)的周期分析 分析日照時(shí)數(shù)的周期特征不僅有助于更好地理解過(guò)去變化,也有利于推測(cè)未來(lái)的演變。采用Morlet小波方法分析咸寧市1960-2016年年日照時(shí)數(shù)的小波變化(圖3)。結(jié)果表明,咸寧市年日照時(shí)數(shù)存在多周期變化特征,存在3年和7年的變化周期,1960-2016年呈現(xiàn)出3年左右的變化周期,同時(shí)在1970-1998年存在一個(gè)7年左右的變化周期,且均通過(guò)α=0.05的顯著性水平檢驗(yàn)(0線以內(nèi))。其中7年的周期與厄爾尼諾呈現(xiàn)有關(guān),3年的周期與大氣環(huán)流2~4年準(zhǔn)周期一致[11]。

2.2 日照時(shí)數(shù)月變化趨勢(shì)

由表3可以看出,1960-2016年咸寧市月平均日照時(shí)數(shù)分布呈現(xiàn)明顯的單峰型,峰值出現(xiàn)在7月(224.7 h),谷值出現(xiàn)在2月(87.8 h),7月和8月的日照時(shí)數(shù)明顯多于其他月份,對(duì)夏季日照時(shí)數(shù)貢獻(xiàn)最大;從氣候傾向率可以看出,除3月和4月外,其余月份日照時(shí)數(shù)均呈現(xiàn)出減少趨勢(shì),其中夏季減少最為明顯,8月減少率最多(-13.31 h/10年),7月次之(-9.52 h/10年),6月再次之(-8.46 h/10年),且1月和6-8月均通過(guò)0.01顯著性檢驗(yàn),說(shuō)明這種減少趨勢(shì)是顯著的,可見(jiàn),夏季日照時(shí)數(shù)的顯著減少對(duì)年日照時(shí)數(shù)的減少貢獻(xiàn)最大。

3 氣象因子影響分析

相關(guān)研究表明,影響日照時(shí)數(shù)變化的主要因子除了云量、降水、相對(duì)濕度等氣候因子外,人類活動(dòng)特別是工業(yè)排放污染物的急劇增長(zhǎng)也是造成其變化的一個(gè)重要因素[12-17]。由于咸寧無(wú)大型工礦企業(yè),污染物的排放對(duì)日照時(shí)數(shù)的影響很小,因此只考慮氣候因子對(duì)日照時(shí)數(shù)變化的影響,并對(duì)其進(jìn)行分析。

通過(guò)對(duì)影響日照時(shí)數(shù)的氣象因子的氣候傾向率(表4)來(lái)看,總云量除冬季外,其他季節(jié)和年呈現(xiàn)不同程度的減少趨勢(shì),以春季最為顯著(-0.14成/10年);低云量和相對(duì)濕度的季節(jié)和年均呈現(xiàn)減少趨勢(shì),均為春季減少最顯著(-0.29成/10年和-1.38%/10年);降水量除春季外,其他季節(jié)和年均表現(xiàn)為增多趨勢(shì),尤以年增長(zhǎng)最多(26.43 mm/10年),但未通過(guò)顯著性檢驗(yàn);降水日數(shù)夏季和冬季為增多趨勢(shì),春季、秋季和年表現(xiàn)為減少趨勢(shì),其中年變化減少最多(-1.3 d/10年),未通過(guò)顯著性檢驗(yàn)。

就相關(guān)系數(shù)而言,日照時(shí)數(shù)與總云量、低云量、相對(duì)濕度、降水量和降水日數(shù)多數(shù)呈現(xiàn)顯著的負(fù)相關(guān),尤以冬季和春季最為顯著,且季節(jié)變化均通過(guò)0.01的顯著性檢驗(yàn),而年變化除低云量和相對(duì)濕度外,也均通過(guò)了0.01的顯著性檢驗(yàn)。

據(jù)上所述,季節(jié)和年日照時(shí)數(shù)與上述氣象因子多數(shù)表現(xiàn)為顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,即隨著總云量、低云量、相對(duì)濕度、降水量和降水日數(shù)的增加,日照時(shí)數(shù)表現(xiàn)為減少趨勢(shì)。從表4可以看出,低云量、降水日數(shù)和降水量的部分季節(jié)和年表現(xiàn)為增加趨勢(shì),表明日照時(shí)數(shù)的減少與其有著密切的關(guān)系。但同時(shí)從表1可以看到,近30年以來(lái)雖然日照時(shí)數(shù)仍為減少趨勢(shì),但較之近57年來(lái)說(shuō)卻是增加的趨勢(shì),說(shuō)明這些影響因子的顯著性減少趨勢(shì)對(duì)日照時(shí)數(shù)的貢獻(xiàn)大于增多趨勢(shì)。

4 小結(jié)

1)咸寧地區(qū)日照時(shí)數(shù)呈現(xiàn)中部少、南北部多的空間分布特征,平均年日照時(shí)數(shù)為1 726.8 h。近57年咸寧市日照時(shí)數(shù)呈減少趨勢(shì),趨勢(shì)變化為-49.69 h/10年。近30年減少趨勢(shì)有所減緩。

2)咸寧地區(qū)夏季日照時(shí)數(shù)最多,約占全年34.8%,以7月最多(224.7 h),冬季最少,約占全年17.8%,以2月最少(87.8 h)。近57年夏季、秋季和冬季日照時(shí)數(shù)均呈減小趨勢(shì),尤以夏季減少最多,為-31.28 h/10年,從月日照時(shí)數(shù)來(lái)看,8月減少最多,為-13.31 h/10年,春季表現(xiàn)為增多趨勢(shì),但變化趨勢(shì)不顯著。近30年減少趨勢(shì)有所減緩。

3)年日照時(shí)數(shù)以異常偏多年份為主,主要出現(xiàn)在20世紀(jì)60-70年代,是由夏季和秋季異常偏多造成,其中以1963年偏多303.3 h,異常偏少年份出現(xiàn)在20世紀(jì)80-90年代和2000年以后。

4)近57年咸寧地區(qū)日照時(shí)數(shù)的減少是一種突變現(xiàn)象,具體突變時(shí)間是1977年。同時(shí)還存在3年和7年的變化周期,1960-2016年呈現(xiàn)出3年左右的變化周期,同時(shí)在1970-1998年存在一個(gè)7年左右的變化周期。

5)季節(jié)和年日照時(shí)數(shù)與總云量、低云量、相對(duì)濕度、降水量和降水日數(shù)多數(shù)表現(xiàn)為顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,近57年咸寧地區(qū)日照時(shí)數(shù)的減少與低云量、降水日數(shù)和降水量有著密切的關(guān)系,但對(duì)比近30年的變化來(lái)看,這些影響因子的顯著性減少趨勢(shì)對(duì)日照時(shí)數(shù)的貢獻(xiàn)大于其增多的趨勢(shì)。

參考文獻(xiàn):

[1] 中國(guó)氣象局.地面氣象觀測(cè)規(guī)范[M].北京:氣象出版社,2003.

[2] 梁桂花,張小平,徐衛(wèi)麗,等.朔州市近50a日照時(shí)數(shù)變化特征及影響因子[J].干旱氣象,2010,28(4):418-421.

[3] 劉校辰,劉奇俊.云模式中氣溶膠物理過(guò)程參數(shù)化方案研究概述[J].氣象,2006,32(6):4-12.

[4] 楊 勤.寧夏區(qū)域太陽(yáng)日輻射通量計(jì)算方法的研究[J].干旱氣象,2007,25(3):23-27.

[5] HEGERL G C,ZWIERS F W,BRAC0NNOT P,et al. Understanding and Attributing Climate Change. In:Climate Change 2007[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,2007.

[6] 虞海燕,劉樹(shù)華,趙 娜,等.我國(guó)近59年日照時(shí)數(shù)變化特征及其與溫度、風(fēng)速、降水的關(guān)系[J].氣候與環(huán)境研究,2011,16(3):389-398.

[7] 任國(guó)玉,郭 軍,徐銘志,等.近50年中國(guó)地面氣候變化基本特征[J].氣象學(xué)報(bào),2005,63(6):942-956.

[8] 華 維,范廣洲,陳權(quán)亮,等.青藏高原年日照時(shí)數(shù)的年代際變化趨勢(shì)[J].長(zhǎng)江流域資源與環(huán)境,2009,18(12):1149-1155.

[9] 賀俊杰,黃鳳茹.錫林浩特市日照時(shí)數(shù)的氣候變化特征分析[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)氣象,2012,33(3):333-339.

[10] 魏風(fēng)英.現(xiàn)代氣侯統(tǒng)計(jì)診斷與預(yù)測(cè)技術(shù)[M].北京:氣象出版社,2007.

[11] 伍光和,田連恕,胡雙熙,等.自然地理學(xué)[M].第三版.北京:高等教育出版社,2000.

[12] 蔡 鵬,張翠翠,王政權(quán),等.1970-2014年山東濟(jì)寧日照時(shí)數(shù)時(shí)空變化特征及氣象因子影響分析[J].干旱氣象,2016,34(6):983-988.

[13] 張立波,肖 薇.1961-2010年新疆日照時(shí)數(shù)的時(shí)空變化特征及其影響因素[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)氣象,2013,34(2):130-137.

[14] 王建兵,敖澤建,陳 洋.近40a甘南高原日照時(shí)數(shù)變化趨勢(shì)及影響因子[J].干旱氣象,2014,32(1):93-98.

[15] 彭云峰,王 瓊.近50年福建省日照時(shí)數(shù)的變化特征及其影響因素[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)氣象,2011,32(3):350-355.

[16] 李 雪,鄭新江,咸 迪,等.中國(guó)黑戈壁地區(qū)日照時(shí)數(shù)時(shí)空變化及影響因素[J].干旱氣象,2013,31(3):471-475.

[17] 楊小梅,安文玲,張 薇,等.中國(guó)西南地區(qū)日照時(shí)數(shù)變化及影響因素[J].蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,48(5):52-60.