去太空搭乘電梯

太空電梯,100多年前就被提出

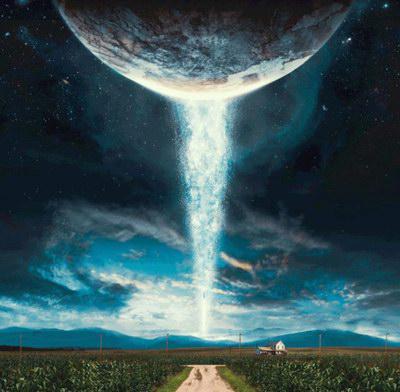

在《圣經·創世紀》 中有這樣一則故事— 地面與天空用“天梯”連 接,人可以通過“天梯” 往返于天地之間。雅各 布在夢中沿著登天的梯 子取得了“圣火”。后人 便把這夢想中的梯子, 稱為“雅各布天梯”。

太空電梯的概念最 早在1895年提出。當 時,俄羅斯火箭專家齊奧爾科夫斯 基從巴黎的埃菲爾鐵塔得到靈感, 大膽提議從地球的表面到其靜止的 軌道高度建一個“獨立的塔樓”,并 通過一條纜繩和一個電梯艙,將“塔 樓”與地面連接起來,這樣太空飛船 可以不通過火箭發射就進人軌道。 不過這在當時看起來簡直是天方夜 譚,甚至有人嘲諷他“不如改行去寫 科幻小說”。

不過太空電梯的概念自從被提 出后,確實也成了科幻小說中常見 的創作元素。1978年,被譽為現代 科幻三巨頭之一的阿瑟·克拉克,就 曾將這一設想寫進他的科幻巨著 《天堂之泉》。這部小說描繪了在一 座熱帶島嶼上,人們可以通過搭乘 落在赤道上的一座天梯前往太空觀 光或運送貨物。

2015年世界科幻小說最高獎 “雨果獎”的獲得者劉慈欣,在其科 幻著作《三體》中,也多次提及太空 電梯。其中有這樣一段描述:

“所有的太空電梯都只鋪設了 一條初級導軌,與設計中的四條導 軌相比,運載能力小許多,但與化學 火箭時代已不可同日而語。如果不 考慮天梯的建造費用,現在進入太 空的成本已經大大低于民航飛機

不光在文學界,在現實社會中, 太空電梯也激發了科研人員的興 趣。

“我喜歡這個異想天開的創 意,”倫敦大學學院高度、空間和極 端環境醫學中心創始人凱文·方在 接受BBC電視臺的新聞采訪時說, “我能理解人們為什么被太空電梯 的概念吸引,如果我們能以廉價和 安全的方式進人太空,整個太陽系 就會成為我們的囊中之物。”

找到制造材料是最大挑戰之一

根據科學家的設想,太空電梯 的主體由5部分構成:地面基座、纜 繩、電梯艙、太空站和重量平衡器。

其運作模式大致如 下:從距離地面3.6萬 千米的地球同步衛星上 “拋”下一根纜繩,下垂 至地面基站,在引力和 向心加速度的相互作用 下,纜繩被繃緊;電梯艙 則沿著纜繩往來運輸人 和物;此外,為保持平 衡,在太空站遠離地球 的另一側,也要架設數 萬公里的纜繩索道,并 在纜繩末端連接一個重 量平衡器。整條纜繩全長約為10萬 千米,大致相當于地球到月球距離 的1/4。

那么在現實中要建造太空電 梯,挑戰在哪里呢?

從哥特式大教堂到摩天樓再到 太空電梯,在建造任何高層建筑時, 堅固度和平衡重心是兩大關鍵。不 過直到現在,可用于制造太空電梯 所需繩索的材料仍屈指可數。

一根普通的鋼絲從9千米的高 空中垂下來就會被自重所拉斷。好 在碳納米管的發現,讓人們重新燃 起了希望。2014年9月,美國科學 家、賓夕法尼亞州立大學的化學教 授約翰·巴丁在《自然材料》上發表 文章,稱他們研發出了超細、超堅固 的納米線,比之前發現的碳納米管 更堅固和牢靠。“我們的納米線就像 是一個由尺寸最小的鉆石串成的微 型項鏈,其中一個最瘋狂的想法就 是用于制造超級堅固的輕型繩索, 讓打造太空電梯的夢想成為現實。” 巴丁說。

目前,太空電梯不再被當作一 個“超前命題”,這個項目逐漸被美 國航空航天局、歐洲航天局等研究 機構所接受。隨著新材料科學的發 展,太空電梯開始從幻想走進現實, 不再是那么遙不可及。