山西馬道頭煤礦水患類型及治水措施

姜士鵬

(山西大同煤礦集團馬道頭煤業有限責任公司)

隨著我國煤炭地下開采深度不斷增加,礦井安全開采受到突水災害的威脅日趨嚴重。為確保礦井安全生產,有必要按照井田內水文地質查明程度及防治措施實施情況,將井田分為可采區(水文地質條件清楚、水害防治措施實施效果較好)、緩采區(存在老空積水、承壓水等隱患的煤礦,因經費、技術等因素的制約,水文地質條件不清楚且水患治理效果欠佳)[1-2],針對各類區域特殊情況采取不同的水文地質災害防治措施,勢必能夠取得理想效果。本研究以山西馬道頭煤礦5#煤層為例,進行防治水分區研究,將區內劃分為可采區和緩采區,并針對各區的水害類型,對相應的治水措施進行闡述。

1 礦井開采條件

馬道頭煤礦5#煤層底板標高為760~1 230 m。采用斜、立井混合開拓,一個水平開采,布置有主斜井、副斜井、進風立井、回風立井4個井筒,主、副井采用斜井開拓,回風井采用立井開拓[3]。采煤工作面采用單一走向長壁綜合機械化低位放頂煤開采工藝,后退式開采方式。掘進巷道支護方式為錨桿(索)金屬網聯合支護。

井田內鉆孔揭露的地層由老至新有寒武系、奧陶系、石炭系、二疊系、侏羅系、白堊系以及第四系[4]。地層走向大致為EW向,傾向N,為一南高北低的單斜構造,地層傾角一般為2°~3°。含煤地層為石炭系上統太原組和二疊系下統山西組,共含煤18層。井田東北部雖然賦存侏羅系大同組地層,但僅賦存其底部地層,一般不含煤。其中,5#煤層位于太原組中部,距山西組底界K3砂巖一般約20 m。該煤層總厚0.34~26.24 m,平均厚11.85 m,煤層層位穩定,厚度大,井田內皆賦存且可采,煤層賦存范圍內厚度變化較大,結構復雜,有0~15層夾矸,一般為3~7層。井田內煤層具有西部厚(3#、5#煤層合并)、東部薄的特征[5]。

井田內斷層較發育,三維地震勘探及補充勘探解譯出落差大于10 m的斷層有182條,二維地震勘探解譯出落差大于15 m的斷層有41條,其中落差大于或等于20 m的可靠及較可靠斷層有20條;井田內已確定了13個褶皺構造,其中7個背斜,6個向斜;井田內地表地球物理勘探解譯出19個陷落柱,另勘探鉆孔揭露的陷落柱編號分別為ZTXLZ1、TXL1、TXL2,針對二、三維地震解譯出的斷裂構造、陷落柱、異常體,布設了機動孔進行驗證,發現煤層底板與相鄰鉆孔底板高差不明顯,說明陷落柱陷落煤層較小;井田巖漿巖沿斷裂構造上升侵入煤層,井田西部715、711、713鉆孔內的5#煤層有煌斑巖侵入,對太原組上段的5#煤層有破壞作用,但影響范圍較小[6-8]。總體上,井田地質構造復雜程度中等。

2 礦井水患類型

現階段,馬道頭煤礦水患類型主要有地表水及大氣降水、采空區積水、地下水,導水通道主要有斷層、陷落柱、導水裂縫帶和封閉不良鉆孔。

2.1 大氣降水及地表水

井田內5#煤層開采形成的導水裂縫帶高度平均為193.48 m,最大導水裂縫帶高度為374.68 m,大部分地區能夠溝通地表,使得大氣降水及其形成的溝谷洪水對礦井充水有一定的影響。井田及周邊分布有較大的河流,由北至南、由西至東分別為十里河、元子河、大峪河、小峪河,多為季節性河流,即大氣降水及地表水對礦井采掘有一定的影響。

2.2 采空區積水

2.2.1 井田內采空區積水情況

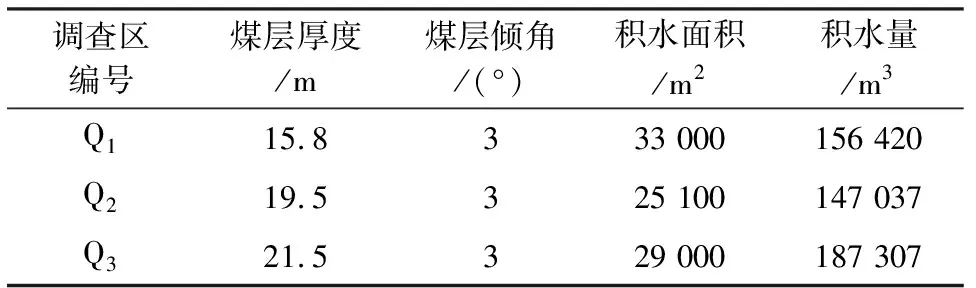

馬道頭礦已回采了4個工作面,其中1個工作面為下山回采,工作面采空區積水沿工作面排水系統已排凈,其余3個工作面總體為上山回采,該類工作面南部由于受到褶皺影響,存在一定量的采空區積水(表1)。

表1 井田內5#煤層采空積水情況

2.2.2 周邊礦井采空區積水情況

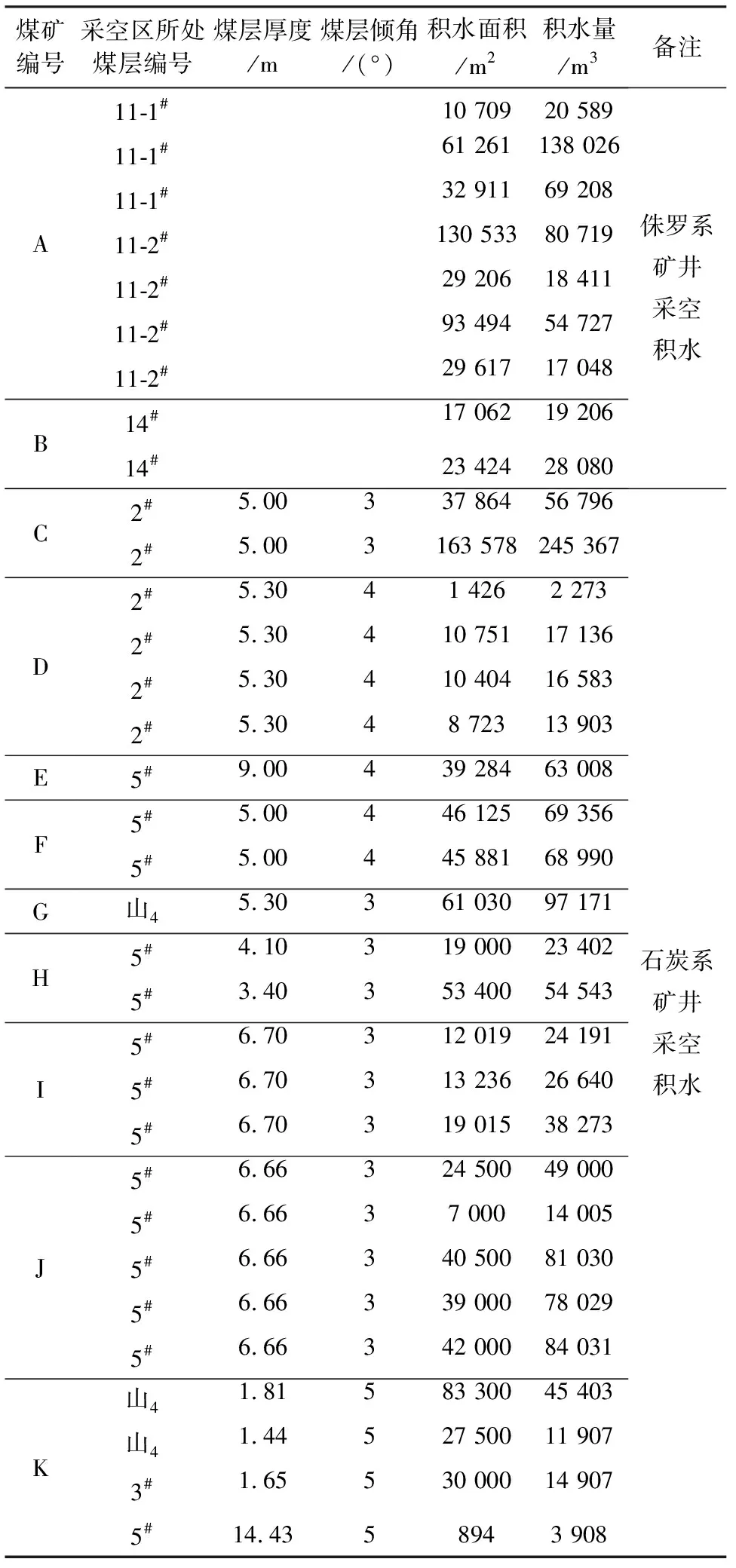

馬道頭井田周邊礦井煤層特征參數及采空區積水情況見表2。

2.3 地下水

井田內第四系松散層厚度小,含水層富水性差,分布區域有限,由砂礫石層、粉土組成。地下水主要接受大氣降水補給,隨地形由高至低運移,同時向下伏基巖滲漏,主要排泄方式為人工開采,礦井涌水量可能增大。石炭—二疊系含水層為煤層開采的直接充水含水層,井田內5#煤層開采時,砂巖裂隙水易進入礦井,故砂巖裂隙水為該煤層的主要直接充水因素。該地段含水層富水性中等—弱,充水量有限,一般情況下不影響礦井生產,但由于其富水性具有不均一性,不排除局部地段富水性增強,故對5#煤層開采將構成一定威脅。

賦存于巖溶裂隙中的承壓含水層為太原組5#煤層底板突水的間接性充水含水層,井田內開采煤層屬于帶壓開采煤層。依據井田內揭露的寒武—奧陶系灰巖鉆孔數據,灰巖含水層巖溶裂隙發育極不均一,涌水量為0.0915~0.1317L/(s·m),為富水性中等—強含水層,尤其在構造破碎帶或封閉不良的鉆孔地帶,灰巖水很可能沿導水裂隙帶間接成為5#煤層的礦井充水水源,對煤層開采構成威脅。

表2 馬道頭礦井周邊礦井煤層參數及采空積水情況

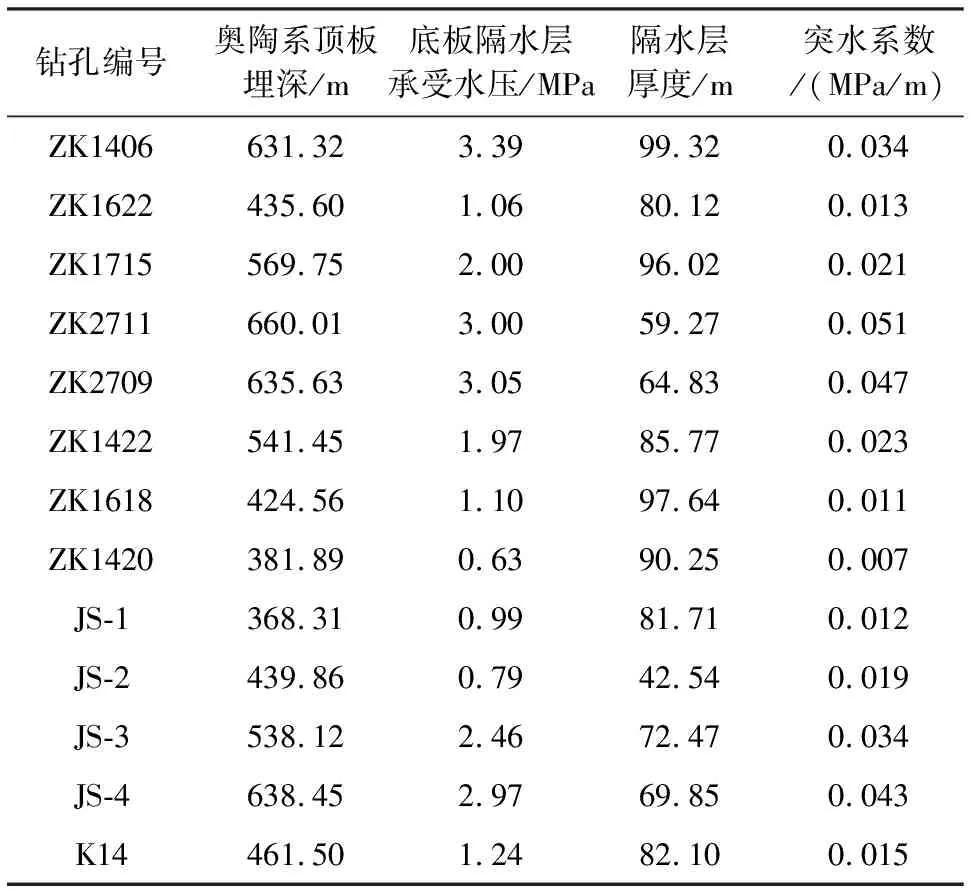

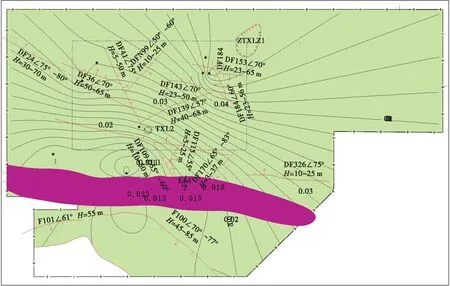

通過綜合考慮煤層突水系數、充水含水層富水性、底板隔水層和有效隔水層、地質構造等因素,本研究采用多因素疊加法對5#煤層底板突水危險性進行了評價[9-10],結果如表3、圖1所示。

由表3知:5#煤層底板的突水系數均小于0.06 MPa/m,屬于底板突水安全區[11],總體上看,F98、F99斷層構成的地塹區域的太原組地層可能導通奧陶系灰巖地層,兩者在部分塊段會產生水力聯系,因此在F98、F99斷層影響區域內的5#煤層區屬于底板突水危險區。

表3 5#煤層突水系數

3 煤礦防治水分區劃分及治水措施

3.1 防治水分區劃分

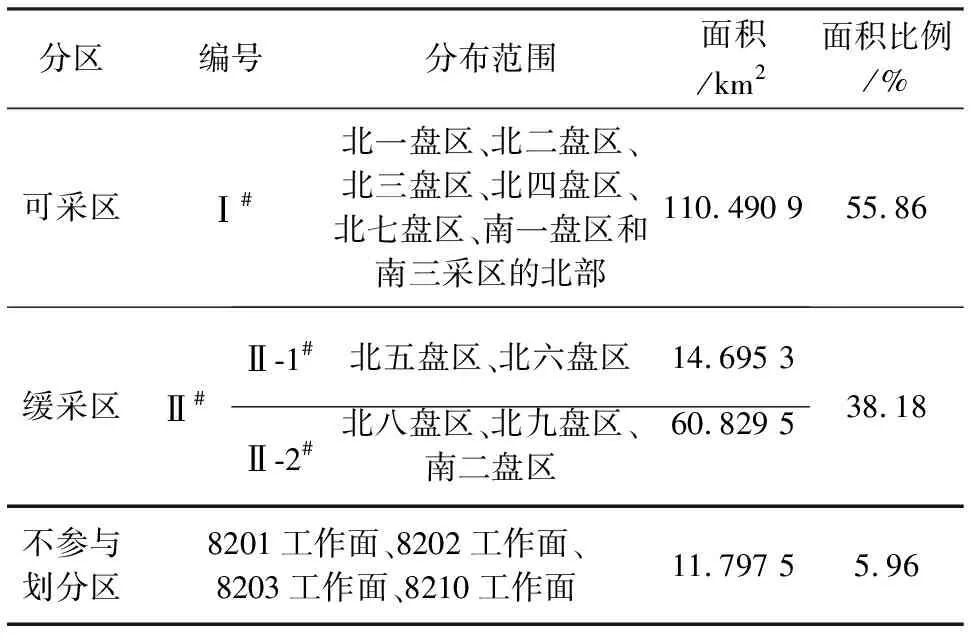

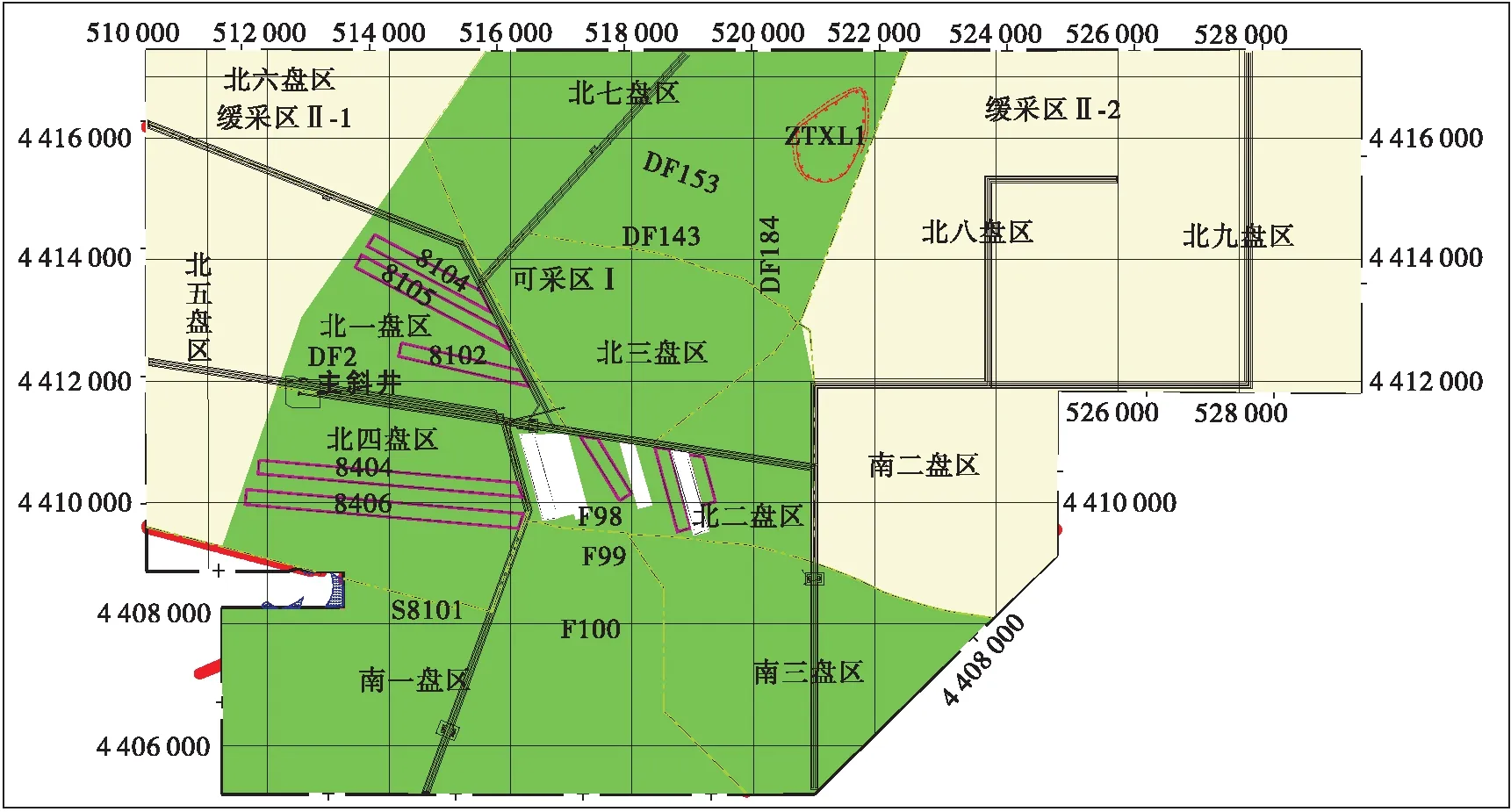

防治水分區劃分的原則為:①井田內5#煤層為帶壓開采,經計算,屬于帶壓開采安全區,根據以往地質、水文地質勘探成果以及物探、鉆探資料,可將井田內地質構造情況及水文地質條件明確的區域劃為可采區,將井田內水文地質條件暫不清晰的區域劃為緩采區;②將大巷及已掘巷道劃為可采區;③井田邊界保安煤柱范圍及采空區不參與劃分。根據上述原則,井田內5#煤層防治水分區劃分結果見表4及圖2。

表4 5#煤層防治水分區劃分結果

3.2 分區防治水措施

3.2.1 可采區

圖1 5#煤層底板突水系數分區

圖2 5#煤層分區劃分示意

(1)采空區積水。①生產過程中須嚴格執行老空積水的“三線”管理制度,綜合分析采空區分布范圍,劃出積水線、探水線和警戒線,并結合礦井實際情況,最終確定的探水線為積水線外推40 m,警戒線為探水線外推50 m;②采掘工作面進行探水前,應預先編制專項的探放水方案,確定允許掘進的距離和超前距離,并制定有害氣體安全防范措施;③按照相關規定對采空區及廢巷進行密閉,留設導水孔,加強觀測,及時將采空區積水排出,同時留設觀察孔,觀測采空區內的溫度和有害氣體分布情況;④須定期收集、調查和核對相鄰煤礦和廢棄老窯積水情況,并在井上下對照圖件上標出相關井田位置、開采范圍、開采年限及積水情況,在采掘工程平面圖及充水性圖件上標繪出積水井巷及采空區積水范圍、底板標高和積水量等信息,此外,還應建立井田及相鄰礦井采空區動態管理機制,以有效掌握采空區范圍、涌(積)水情況等信息。

(2)大氣降水及地表水。①地面廣場應定期檢查疏通各排水系統,確保地面無積水,遇有外水時確保不流向井口方向,在礦井井筒附近儲備防洪(雨)水黏土袋,在礦區內應采取填坑、補凹、整平地表等措施,定期清理礦井工業廣場以及周邊水溝;②封堵塌陷坑及地裂縫;③加強雨季前防汛工作,嚴格執行礦井雨季“三防”管理制度,每年根據本年度采掘工程布置情況制定詳細的水災應急處理預案。

(3)煤層頂板水。對于物探解譯的煤層頂板含水層的富水異常區,應采用井下瞬變電磁勘探方式進一步核實,而后對富水異常區進行井下鉆探驗證,經證實本含水層與強含水層或其他水體未發生水力聯系,且采區有足夠排水能力時,可在采區最底部首先回采,實行采動放水,也可以結合生產開拓需要,直接在含水層內掘進巷道放水。

(4)奧灰水。礦井5#煤層為帶壓開采,需做好奧灰水防治工作,即加強對帶壓區內斷層和陷落柱富導水性的探測與研究工作,可通過注漿封堵方式切斷其與奧陶系灰巖含水層的水力聯系,也可通過留設防隔水煤柱進行隔離[12-15]。

(5)斷層水。①在巷道掘進過程中,巷道前方若揭露到斷層,應采用直流電法超前探方式進行探查工作,若探測為導水斷層,應進行鉆探驗證工作,必要時編制探放水方案,由專業探放水技術人員依據相關規范進行探放工作;②采取各種鉆探及物探手段探明隱伏構造,尤其應查明導水構造和隔水層的薄弱帶[16],對落差大且富水性較強的斷層,按照相關規范合理留設煤柱。

(6)陷落柱水。巷道掘進前應采用井下物探技術對掘進頭前方陷落柱進行探測,初步確定陷落柱位置,而后采用鉆探方式進行驗證,精確探查陷落柱的發育形態、巖性、周邊裂隙發育程度、導水性等[17]。依據相關規程留設合理的防水煤(巖)柱或采用注漿封堵方式進行治理。對于淺部巷道已經揭露出的不含水也不導水的陷落柱,按照《煤礦防治水規定》,在深部掘進時應對其進行探測,對于巷道已經揭露的不含(導)水陷落柱,應對巷道底板進行探查,防止出現滯后突水現象。

3.2.2 緩采區

①在水文地質條件不明確的情況下,切勿在緩采區內進行任何采掘作業;②在進入緩采區內開采前,須進行地面物探及其他技術探查工作,查明以往井田內及周邊老窯破壞情況及老窯積水情況,查清緩采區內地質構造及水文地質條件,確保礦井生產安全;③在充分開展物探工作,且物探成果經過嚴格評審通過后,緩采區方可轉化為可采區進行開采。

4 結 語

分析了山西馬道頭煤礦的開采條件,并將該礦5#煤層的防治水分區劃分為可采區及緩采區。針對可采區及緩采區的水文地質特征,制定了詳細的水患防治措施,對于確保該煤層安全開采有一定的借鑒價值。

參 考 文 獻

[1] 王西泉.小保當二號井田上部可采煤層賦存特征[J].硅谷,2014(20):200-201.

[2] 陳少帥,白峰青,劉 猛,等.邢東礦隱蔽致災因素研究[J].河北工程大學學報(自然科學版),2015,32(2):97-100.

[3] 吳玉國,鄔劍明,張東坡,等.綜放工作面連續注氮下采空區氣體分布及“三帶”變化規律[J].煤炭學報,2011,36(6):964-967.

[4] 施龍青.“下四帶”理論及其在底板突水評價中的應用[C]∥中國煤炭學會礦井地質專業委員會2008年學術論壇文集.北京:中國煤炭學會礦井地質專業委員會,2008.

[5] 李 垚,朱 文,程海燕.潘一煤礦井田11-2煤層小構造分布規律研究[J].煤田地質與勘探,2003(5):17-20.

[6] 盛守福.馬道頭煤礦水處理工程設計[J].露天采礦技術,2016,31(8):75-78.

[7] 王紫艷.大同煤田馬道頭井田5號煤層特征淺析[J].科學之友,2013(7):134-135.

[8] 史永廷.馬道頭井田開采水文地質條件及充水因素分析[J].內江科技,2008(5):113-114.

[9] 邢麗花.基于多因素模糊聚類的底板突水危險性預測研究[D].青島:山東科技大學,2011.

[10] 路亞彬,馬良俊.煤層底板突水危險性評價的RS-GSVM模型[J].現代礦業,2018,34(01):90-94.

[11] 張建民.景福礦井開拓方案設計探討[J].科技情報開發與經濟,2012,22(3):140-142.

[12] 宋紅旗.煤礦水害原因及綜合防治技術應用探討[J].江西煤炭科技,2018(1):102-103.

[13] 屈少波.帶壓開采工作面安全評價及防治水技術研究[J].陜西煤炭,2018,37(1):19-22.

[14] 賀警龍.王莊煤礦水害防治技術措施[J].山東煤炭科技,2017(12):84-85.

[15] 趙 章,白峰青,陳少帥,等.九龍礦15445N工作面底板破壞特征研究[J].煤炭與化工,2017,40(2):26-29.

[16] 徐 睿,屠世浩,鄭西貴.淺析斷層構造突水機理及防治措施[J].煤礦安全,2009,40(1):79-81.

[17] 李永明.煤礦水害防治井下物探技術的選擇與應用[J].中國石油和化工標準與質量,2017,37(18):184-185.