李夢用粗糙和精致混合一顆炸彈

邵安琦

“經常有人說,李夢有這樣那樣的特質,你覺得到底是什么特質?”

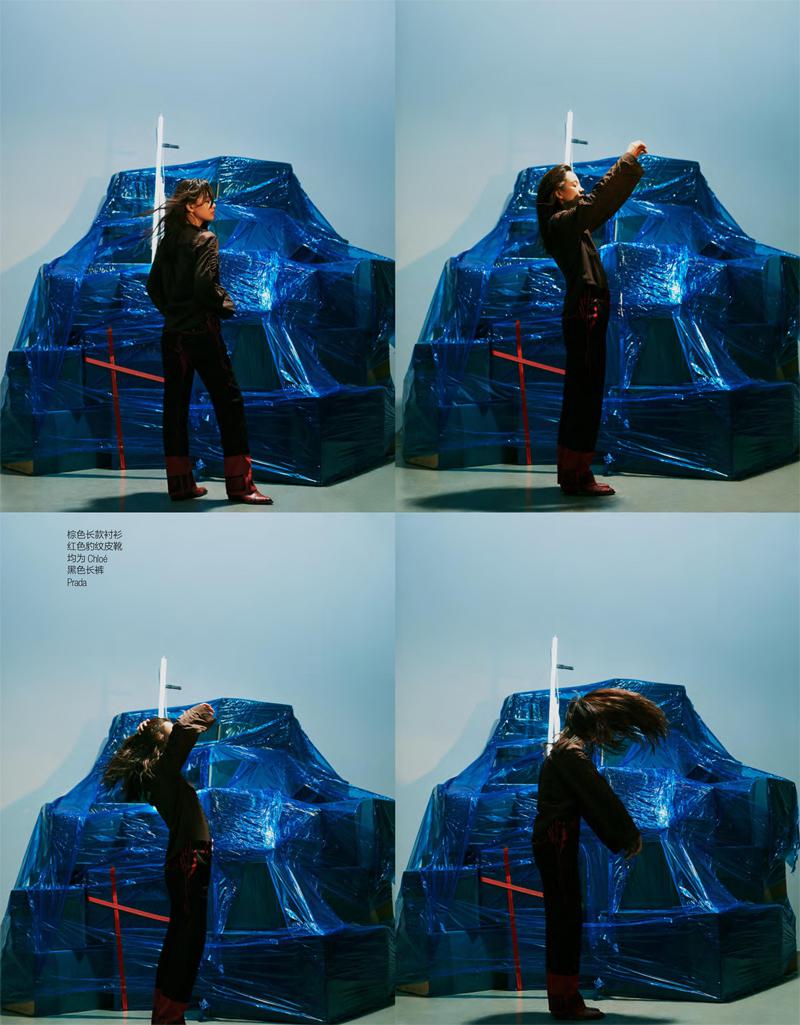

“我覺得啊——可能是有那種,炸彈的特質。”她說炸彈這個詞的時候,聽上去很有爆破感。

讓人意想不到,可能突然就爆了。

一回生,二回沒熟

《海上浮城》獲獎的這一刻,演員已經回國,全然不知。

等“最佳集體表演獎”的喜訊從美國圣丹斯傳到上海的時候,李夢還在趕去拍攝另一部戲的路上。突然在車里聽到這個意外的消息,讓她想起頭一回《天注定》入圍戛納的獲獎情景。在車上不停地和法國司機聊天,“我太緊張了,真的緊張,怎么辦?我都想跳車。”

似乎從《天注定》跟著賈樟柯導演入門那會兒,她和電影的緣分也扯出了一點“天注定”的意思。在戛納的紅毯上,被一百來個閃光燈包圍的十九歲,李夢就在那一天畢了業。

“真的,我還挺希望獲獎的。”她講這件事的時候,第二次獲獎的激動已經平復得差不多了,被掩蓋的一些特質蹦了出來。誠懇,開門見山,不搞那些假客套。以前聽說導演要拍《英雄本色》的時候,她就直接給導演發微信,“有沒有興趣考慮一下我?如果可以的話,我來面試?”導演的回復是,給他一點時間考慮一下,能不能安排。大約過了一周,李夢收到了回音,可以去演王凱的女朋友。

她會期待獲獎,并且把這種期待不經包裝地展現出來。“要是演員扒心扒肺的演了—個角色,成片一出來,周圍人覺得演得好爛啊,肯定會受打擊。所以不管是不是我的作品,或者我有沒有在里面參與,我都希望能得獎。也算是一種來自官方和觀眾們的認可吧?”她覺得演員也需要這種自信心,雖說算不上是階段性的里程碑,但作為鼓勵,是值得高興一下的。當你工作了很長一段時間,突然獲得了認可,就會加倍珍惜這種得來不易的肯定。

《海上浮城》里,她演的是一個和自己年紀相仿的女孩兒。這和以前演年代戲的角色不同,她沒法再鉆到人物身體里原有的保護殼藏起來了。年紀差不多,就好像是李夢本人和自己內心在對話,這需要勇氣,她覺得還欠缺一股輔助的力量。

和內心對話的時候,她感到特別茫然,一種逃避型的人格鉆了出來,想—直逃避到天荒地老。

解開

接戲的時候,她會把重點放在人物身上,有沒有對命運的反抗,有沒有對人生的訴求。《少年巴比倫》里,李夢演了一個從大城市來到小地方的人,身上帶著那種格格不入的別扭感。

她有時也有這種感覺。打小時候起,自己就是—個有點“勁勁兒”的人。會隨心所欲,在群體中活得我行我素,八面玲瓏跟她搭不上邊兒。別人可能需要花時間來了解她,而不理解的人是真的一點兒也不理解。總結來總結去,李夢還是覺得自己的性格不屬于討人喜歡的那掛,多愁善感,想東想西。

這部工廠青春片聚焦在了那些不那么受關注的群體上。在青島堿廠拍攝的時候,她會盯著冒滾滾白煙的煙囪頭發呆。“其實他們和我們也沒什么區別。”

在她眼里,一個演員,一個廠工,或者是餐館里打工的人,生活的本質是沒有什么區別的。在流水線上生活的人們,也愛捧著手機樂呵呵地看綜藝節目,每天掐著準點時間守著當晚播出的最新劇集,玩得熟的小姐妹之間會圍在—起,手里抓把瓜子,小聲談論些周圍的是非對錯。

李夢的幾個親戚就生活在小城鎮,他們有自己的快樂,消磨時間的方法,過得非常充實。沒有那么多焦慮,也不關心大城市的欲望。對護膚品的訴求不高,平常按時上下班,朋友也住得不遠。

“大家的夢想不同,不是所有人都會追求活出一種非凡的境界。”取而代之那些“走遍全世界”“要做很多喜歡的事”的是“一個固定的工作崗位”“穩定安逸吃喝不愁”。總會有人愿意過后者的生活,就像無法強求每個人都抱著馬云的拼勁去達到一個目標那樣。“怎么說呢,沒有那么多夢想家。”

李夢發現這個時代好像不一樣了。沒有那么含蓄了,更多的是強調個人的存在,以及追求自我價值。大家有什么說什么,犯錯了也還可以重來。網絡的言論是相對自由的,沒那么多感同身受,不會被意見領袖統站高地。她覺得自己無法完整體會別人的痛苦和快樂,所以也不能隨意的對別人的感受下定義。

“各種意義上,沒有人能真正的評價另一個人。”

《少年巴比倫》里的人物的結局如何,誰也不知道答案。工廠里的流水線生活,也有可能會磨滅一個人最開始的夢想。廠醫白藍到底是不是李夢想成為的那個自己,還不好說。電影只有兩個小時,她只能展示白藍的某一段時間,一段生活。

犯錯和責任

李夢常自己總結——沒那么合群。然后被別人總結—讓人感覺燙手。

她有點隨心所欲,不會去刻意地討好一段關系,或者為了融入某個群體做些嘗試。不排斥,也不討好,保持一個若即若離的距離。

念初中的時候,李夢和班里同學的關系沒那么好。被人說過高冷,但自己也不知道原由。可以從很多篇采訪里聽到她講,對同學的看法,還有自己不那么合群的時候。“我也愿意和人交朋友,和一個團體融在一起,并沒有高冷吧?如果我喜歡這個人,那肯定得去示好啊,不能什么事兒都占上風。”

十年之后,她們之間的關系突飛猛進,感覺永遠有說不完的話,分享不盡的新鮮事。“有五個人吧,就經常說一些心事舊事,秘密,不愉快。你看,現在也算是合了一次群吧?”

她是那種直線思維的女孩,沒有太多拐彎抹角的心思。關于這一點,她覺得可能是有些隨心所欲的關系,又比較要強,很多因素都會影響她做決定。

“經常有人說,李夢有這樣那樣的特質,你覺得到底是什么特質?”“我覺得啊——可能是有那種,炸彈的特質。”她說炸彈這個詞的時候,聽上去很有爆破感。讓人意想不到,可能突然就爆了。

在李夢很小的時候,開始犯錯的那一刻開始,就體會到了承擔責任的滋味。打小時候第—次被老師找家長,家長當面訓完,老師最后還是會懲罰自己。爸媽并不能來代替負責,所以后來自然而然變得三思后行了。但她不想把自己逼成一個永遠正確的人,在任何情況下都可能會遭到非議或是受到認可。一個人唯一能掌控的,就是做自己。

當她面對沒有太多成熟經驗,但想拼一把的年輕導演,也同樣愿意合作。“我覺得剛嘗試的時候,犯錯是沒有問題的,你不可能永遠對下去吧。在固定的創作期間里塑造一個角色,這一點其實沒有太大的區別。我也不怎么按常理出牌。”

靜得了的心定不下的城市

北京是一個大雜燴的城市,每個人都有孤單且需要別人陪伴的時候。李夢覺得有時候一群人在一起,并不能說明他們就是一個志同道合的群體。也許是因為不安,想通過這種方法來減輕自己的焦慮,但無法從根本上解決自己內心的問題。

賈樟柯去了那么多國家,那么多城市,最后還是只有山西能給他安穩的感覺。歸屬感有時候會帶有一種地域性。李夢在北京漂泊了那么多年,仍然沒有覺得這片地方有充足的理由可以把她留下。回到深圳才發現,原來對家鄉是那么的迷戀和向往。

她很同意蔡明亮教人要體會世間的方法,“要好好地,認真的,目不轉睛地看著這個世界,不要著急下結論,也不要不耐煩地按快進,好好地看著這里所有人,萬物是多么痛苦又多么美麗。”這一點李夢很認同,凡事不用急著去表態,當下接受不了不代表—直接受不了。人是動態發展的,不是—個固定的模具。

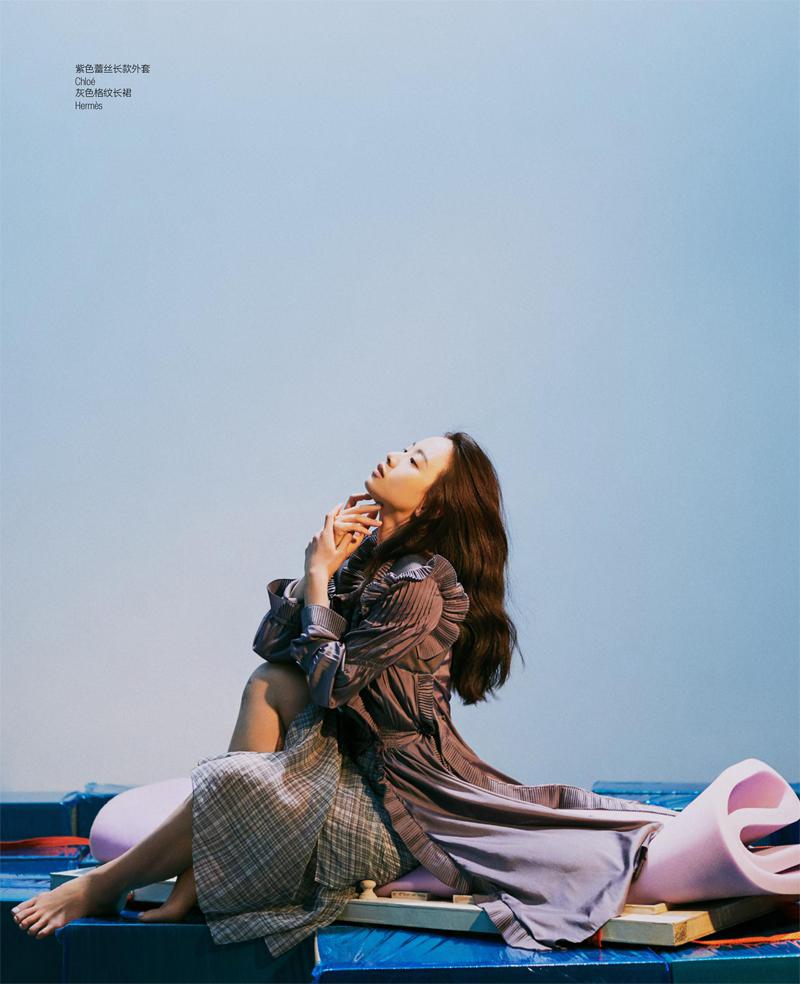

“其實我很大條,也很敏感。聽起來有點奇怪吧?”

但這一對看上去截然反義的詞匯,真的同時安裝在了她身上,變幻不定。不按主線敘事,故事碎片化,這是影片耐人尋味的地方,她身上也沾染著這種拋開線性敘事的特點。

“選一種花的類型吧?”

“干花,在花市看見了就買回來,大多數的時候,我都不會去問它的名字。”

- 小資CHIC!ELEGANCE的其它文章

- 佘詩曼:一米朝陽,一株向日葵

- 毛曉彤:感受這一切,去體驗

- 賴雨濛在沙礫與極光中曼舞