烤煙抗赤星病種質資源的篩選

孔德鈞,王志紅,陳麗莉,吳 春,楊春元,韋克蘇,潘文杰,林英超

(貴州省煙草科學研究院/煙草行業山地烤煙品質與生態重點實驗室,貴州 貴陽 550081)

煙草赤星病屬于真菌性病害,是我國煙葉生產中的主要病害之一;在環境條件適宜的情況下,該病害短時間內即可大面積發生流行,嚴重影響煙葉產量和品質,不利于優質煙葉生產[1]。因此,烤煙赤星病抗病基礎以及抗赤星病新品種選育工作一直是研究熱點之一。其中,楊志曉等研究了成熟期赤星病抗病品種凈葉黃和感病品種NC89、長脖黃的葉片氮轉運差異,結果表明不同赤星病抗性品種成熟期葉片氮運轉具有明顯差異,抗病品種葉片的氮素再利用能力大于感病品種;感病品種以葉片質外體氨揮發形式損失的氮素多于抗病品種[2]。馮瑩分別以煙草赤星病抗病品種凈葉黃、Beinhart 1000-1與感病品種NC82雜交,對赤星病抗性進行遺傳分析,結果表明,赤星病的抗性遺傳以主效基因為主,同時受環境影響較大[3]。楊志曉等研究了不同煙草赤星病脅迫程度對抗煙草赤星病品種凈葉黃和感病品種長脖黃的光合特性和滲透調節的影響,證明凈葉黃具有較強的光合作用和滲透物質調節能力,是對煙草赤星病脅迫具有較強抗性的生理基礎[4]。張鼎宇比較分析了11個病程相關(PR)基因及3個轉錄因子家族(WRKY,bHLH和AP2/EREBP)的16個基因在Beinhart 1000-1和K326應答赤星病病原菌處理過程中的表達差異,研究發現,在候選的 11個PR基因中有9個基因在Beinhart 1000-1中表現出對赤星病病原菌更加強烈的敏感性,揭示了二者抗性差異的分子基礎[5]。

當前,人們主要通過種植優良抗病品種、噴灑化學藥物、改善種植模式等方法來控制赤星病的發生與發展[6-8]。由于化學防治不可避免地存在煙葉農藥殘留超標、造成環境污染、導致病原菌產生抗性和影響烤煙質量等問題,因此采用抗病育種獲得優質、高抗、滿足生產需要的抗病品種是最有效的手段[9-10]。然而,目前可供利用的高抗赤星病種質資源較少[11]。其中,凈葉黃是我國抗赤星病育種的主體親本,但凈葉黃的抗性與不易烘烤性狀連鎖,以其為親本育成的品種大多不易烘烤,限制了其進一步的利用;雪茄煙野生品種Beinhart 1000-1較難作為親本材料在烤煙育種中利用[11];而美國抗赤星病育種的主要抗源NC95 和Coker319,因其抗性水平較低,以其為親本材料,國內尚沒有赤星病抗性品種育成。抗源親本的不足,導致我國赤星病抗病育種中存在遺傳背景狹窄、育種效率低的問題。因此,根據我國生態條件,充分挖掘利用抗赤星病優異種質資源,有目標的培育抗病、優質和適產等多種優良性狀的核心親本,拓寬赤星病抗病育種中可用親本的遺傳背景,對提升烤煙抗赤星病育種效率具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試材料為來自國內外的390份烤煙種質資源,其中貴州省內地方種61份,貴州省內選育品種90份,國內選育品種105份,國外引進品種134份。參試種質資源全部由貴州省煙草科學研究院提供。

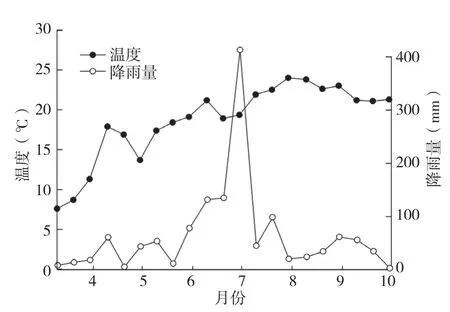

田間試驗于2017年2~10月在貴州省清鎮市紅楓湖鎮蘆荻哨村(106°32′E,26°56′N)進行,海拔1 200 m,屬北亞熱帶季風濕潤氣候,年平均氣溫14.1℃,無霜期283 d,年日照時數1 228.2 h,年雨量1 180.9 mm,雨量豐沛、氣候濕潤、雨熱同季、暖濕共節,試驗期間試驗地有效積溫及降雨量見圖1。試驗地貌屬以山地、丘陵為主的緩丘坡地,地勢較開闊;試驗地土壤為黃壤,土壤肥力均勻,肥力水平中等,前作烤煙,無較重病害史。

圖1 試驗地溫度和降雨量變化

1.2 試驗方法

試驗以田間自然發病并鑒定抗性的形式進行。各試驗材料種植60株,按3行區種植,行距1.1 m,株距0.55 m,移栽密度16 500株 /hm2。施純氮量為 97.5 kg/hm2,N∶P2O5∶K2O=1∶1∶2。試驗期間不施用任何防治煙草赤星病的化學藥劑,于2017 年8月15~18日進行一次病害調查,記載種質資源煙草赤星病的發病率和病情指數。調查方法以種質資源為單位進行調查。

病情調查:煙草赤星病調查及分級標準參照《煙草病蟲害分級與調查GB/T23222-2008》進行。0級:全葉無病;1級:病斑面積占葉片面積的1%以下;3級:病斑面積占葉片面積的2%~5%;5級:病斑面積占葉片面積的6%~10%;7級:病斑面積占葉片面積的11%~20%;9級:病斑面積占葉片面積的21%以上。0~3級為抗病(R),5~9級為感病(S),以最高級為鑒定結果。

赤星病人工接種鑒定:以赤星病抗性鑒定感病對照品種Speight G-140和感病品種NC82為感病對照,取前期田間抗病性鑒定試驗篩選出的具有赤星病抗性的23份種質資源種子播種,待將幼苗移栽至小花盆后煙株長至5~7 葉期時從每株頂部往下選取第3 或第4片完全展開的葉片進行苗期離體葉片赤星病抗性鑒定。其中菌液制備參照閆杏杏等[10]的方法進行,接種鑒定參照侯爍等[12]的方法進行。

2 結果與分析

2.1 田間自然發病條件下的植株表現

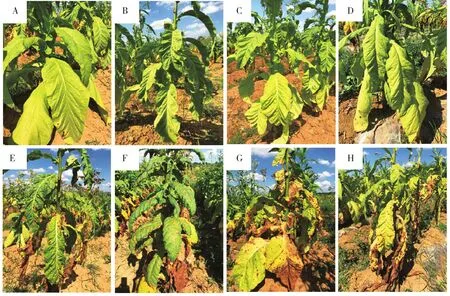

對不同來源的390份烤煙種植資源植株葉片的赤星病發病表現進行調查,結果見表1和圖2(封二)。其中未發病種質資源4份,其植株在整個實驗過程中均未發病(圖2C,封二);發病等級為1的種質資源7份,其植株在實驗過程中僅見少許赤星病斑點(圖2A、B、D,封二)。此兩種發病等級的種質資源煙株總體表現良好,葉片整體清秀、干凈。發病等級為3的種質資源12份,雖然植株下部成熟葉片有少面積的赤星病斑,但仍然表現出一定的抗病能力,葉片仍然保持較好完整性,赤星病斑尚沒有破壞葉片整體的烘烤價值。發病等級為5的種質資源149份,其下部成熟葉片赤星病斑點較多,已形成中央為圓心的同心輪紋且出現破碎,葉片尚具有烘烤價值(圖2E,封二)。發病等級為7的種質資源142份,其下部成熟葉片赤星病斑點增多、面積增大,葉片烘烤價值已極大降低(圖2F,封二)。發病等級為9的種質資源66份,其葉片病斑相互愈合形成大的病斑,并破裂脫落,葉片已不具備烘烤價值(圖2G、H,封二)。

圖2 部分種質資源田間發病表現

表1 烤煙赤星病抗性鑒定結果

2.2 不同來源種質資源赤星病抗性比較分析

由表1可知,貴州省內地方種鑒定的61份材料中有抗病材料10份(占16.39%),其中未發病2份(占3.28%)、1級抗性4份(占6.56%)、3級抗性4份(占6.56%);感病材料51份(占83.61%)。貴州省內育成品種鑒定的90份材料中有抗病材料1份(占1.11%),為1級抗性;感病材料89份(占98.89%)。省外引進品種鑒定的105份材料中有抗病材料10份(占9.52%),其中未發病1份(占0.95%)、1級抗性1份(占0.95%)、3級抗性8份(占7.62%);感病材料95份(占90.48%)。國外引進品種鑒定134份材料中有抗病材料2份(占1.49%),其中未發病1份(占0.75%)、1級抗性1份(占0.75%);感病材料132份(占98.51%)。

從表1可以看出,所有種質資源中抗病材料比例依次為:省內地方種(16.39%)>省外種(9.52%)>國外引進種(1.49%)>省內育成種(1.11%),所有種質資源平均病情指數依次為:省內地方種(5.14)<省外種(5.96)<省內育成種(6.42)<國外引進種(6.75),說明貴州省內地方種抗赤星病種質資源最豐富,省外引進品種次之。而兩者的抗病性變異系數次序為省內地方種(19.92%)<省外引進品種(27.61%),說明貴州省內地方種赤星病抗性較集中,而省外引進品種抗性較分散。

由表2可知,在赤星病抗性較強的貴州省內地方種材料中,抗性最強的是曉豐8號和湄潭-2,在整個試驗過程中均未發病;其次是大方自留種、YA-2、惠水-1和惠水-2,其抗性等級均為1;黔江1號、福泉-2、福煙6號和YQ-1的抗性等級均為3。具有赤星病抗性的貴州省內育成品種有1份,為紫江1號,抗性等級為1。在赤星病抗性較強的省外引進種材料中,抗性最強的是凈葉黃,其在整個試驗過程中均未發病;其次是遼煙8100,其抗性等級均為1;云煙100、云煙110、單育2號、中煙86、大白筋599、許金4號、龍江911和潘園黃等8份種質資源的抗性等級均為3。兩份赤星病抗性較強的國外引進種材料中,抗性最強的是Coker spedlgred,其在整個試驗過程中均未發病,其次是Oxford 26,其抗性等級均為1。

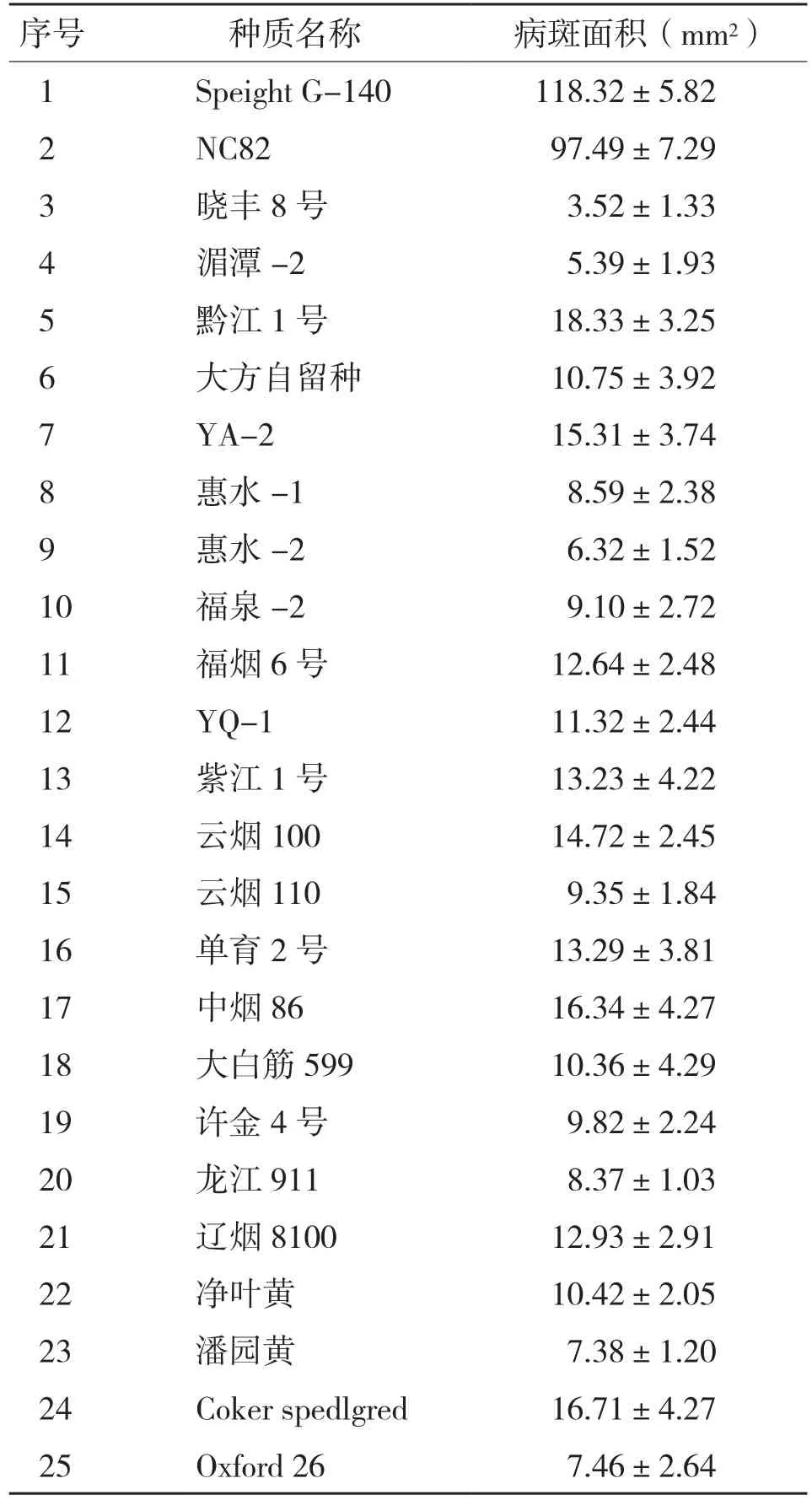

2.3 抗病種質資源苗期離體葉片赤星病抗性鑒定結果

從表3可以看出,參試的25份烤煙種質資源病斑平均面積差異較大。病斑平均面積最大的為Speight G-140(118.32 mm2),最小的為曉豐8號(3.52 mm2)。根據病斑平均面積對25份種質資源進行赤星病抗性劃分可見,感病對照Speight G-140和NC82;黔江一號、大方自留種、YA-2、福煙6號、YQ-1、紫江一號、云煙100、單育2號、中煙86、大白筋599、遼煙8100、凈葉黃和coker spedlgred等13份種質資源表現為中度抗病;曉豐8號、湄潭-2、惠水-1、惠水-2、福泉-2、云煙110、許金4號、龍江911、潘園黃和Oxford 26等10份種質資源表現為高度抗病。

表2 烤煙赤星病抗病材料抗性鑒定結果

3 結論與討論

本研究結果表明,貴州省內地方品種中抗赤星病種質資源較為豐富,抗性較強,可以考慮作為抗赤星病育種親本材料的主要來源。以貴州省內地方品種作為新的烤煙赤星病抗源,能夠有效拓寬赤星病抗病育種中抗源親本的遺傳基礎,提高烤煙抗赤星病育種的效率。

表3 不同種質資源離體葉片赤星病接種病斑面積比較

雖然我國是煙草種質資源保存最多的國家[11],但由于對一些重要性狀(如抗病性等)缺乏深入、系統的研究鑒定,導致對優異資源的發掘利用不足,限制了其在實際育種工作中的應用。貴州省內的烤煙育種工作者在近年來的烤煙育種工作中主要致力于解決黑脛病、青枯病等根莖性病害,而忽略了在煙葉成熟階段才會暴發流行的赤星病等葉斑性病害[13-14],導致貴州省內育成品種對赤星病的抗性普遍較低。

煙草赤星病菌為交鏈孢菌,在13~32℃范圍內保濕2 d可表現較強致病性[15]。煙區日平均溫度、日平均相對濕度及降雨量是影響赤星病發生的重要因素[16]。貴州省清鎮市蘆荻哨村位于紅楓湖西南面,地處雨量中心地帶,且其東、西、北三面被紅楓湖環繞,形成了年平均相對濕度82%,平均最高氣溫27.1℃的高濕高溫環境,赤星病、白粉病和氣候斑等烤煙葉斑病害在該煙區發生嚴重,是篩選上述病害抗病性品種的理想區域。本研究對390份不同來源的烤煙種質資源進行了赤星病抗性鑒定,結果表明貴州省內地方種抗赤星病資源比例最高(16.39%),高于省內育成種(1.11%)、省外引進種(9.52%)和國外引進種(1.49%);且抗性最強,未發病與抗性等級為1的種質資源分別占3.28%和6.56%,遠高于省內育成種(0和1.11%)、省外引進種(0.95%和0.95%)和國外引進種(0.75%和0.75%)。另外,我國先后自美國、日本等國家引進了大量優質烤煙品種,然而在參試的134個國外引進品種中只有Coker spedlgred和Oxford 26兩個參試品種具有赤星病抗性,抗性種質資源比例遠遠低于貴州省內地方品種,進一步凸顯出發掘與利用貴州省內地方品種在烤煙抗赤星病育種中的重要意義。此外,幼苗離體葉片赤星病抗性鑒定結果表明,田間赤星病抗性鑒定篩選出來的23份種質資源均具備較強的赤星病抗病能力,證明上述抗赤星病種質資源的抗性比較穩定。

由于植物對不同的致病病理小種具有特異性或專化性,因而不同的生態環境下產生的抗病等級會存在差異[17]。本研究鑒定出的高抗赤星病的曉豐8號和湄潭-2是在貴州省貴定縣和湄潭縣收集的地方品種。以此為代表的烤煙地方品種是在所在煙區的自然條件下,經過長期自然選擇和人工選擇所形成的生態類型,對當地致病病原菌各種生理小種適應性及抗性較強。相反,國外引進品種雖然品質優良,對根莖病害抗性較好,但易感煙草赤星病、黃瓜花葉病和氣候斑點病等葉斑病害[18-19],加之我國各煙區地理跨度大、生態環境迥異等客觀條件,易導致其抗病性不穩定等問題[20]。因此,對于非抗病材料需進一步在不同生態區域進行抗病能力鑒定,才能全面評價材料的抗病性能。

[1]楊志曉,丁燕芳,張小全,等.赤星病脅迫對不同抗性煙草品種光合作用和葉綠素熒光特性的影響[J].生態學報,2015,35(12):4146-4154.

[2]楊志曉,郭玉雙,劉紅峰,等.不同煙草赤星病抗性烤煙品種成熟期葉片氮代謝的差異[J].福建農林大學學報(自然科學版),2013,42(5) :459-465.

[3]馮瑩.煙草赤星病抗性遺傳分析及主效抗性基因的定位研究[D].青島:中國農業科學院煙草研究所,2015.

[4]楊志曉,薛剛,丁燕芳,等.煙草赤星病脅迫對不同抗性品種光合特性和滲透調節的影響[J].中國煙草學報,2015,21 (3) :82-87.

[5]張鼎宇.煙草赤星病抗感材料Beinhart 1000-1和K326間生理和分子差異比較分析[D].重慶:西南大學,2017.

[6]劉學敏,常穩.煙草赤星病研究現狀及存在問題[J].東北農業大學學報,2000,31(1):80-85.

[7]唐世凱,劉麗芳,李永梅.烤煙套種甘薯對持續控制煙草病害的影響[J].廣東農業科學,2008(9):26-28.

[8]蒲小明,沈會芳,陳永明.廣東煙葉主要真菌病害無公害化學防治藥劑篩選試驗[J].廣東農業科學,2016,43(11):97-102.

[9]徐亞中.煙草赤星病發生流行規律和藥劑防治研究[J].中國煙草,1993(1):18-21.

[10]閆杏杏,蔣彩虹,馮瑩,等.煙草赤星病抗性主效QTL人工選擇響應研究[J].植物遺傳資源學報2016,17(5) :929-934.

[11]楊志曉,王軼,劉紅峰,等.我國主栽烤煙品種親緣關系及育種[J].中國煙草學報,2013,19(2):34-41.

[12]侯爍,朱承廣,趙強,等.一種苗期鑒定煙草赤星病抗性的新方法[J].中國煙草科學,2016,37(6):72-76.

[13]王仁剛,林世鋒,楊志曉,等.煙草野生種資源對青枯病的抗性[J].貴州農業科學,2016,44(12):71-74.

[14]王仁剛,楊志曉,林世鋒,等.煙屬野生種資源黑脛病抗性研究[J].江蘇農業科學,2017,45(15):99-102.

[15]談文.煙草赤星病的發病規律及綜合治理[J].煙草科技,1993(2):45-48.

[16]曾琛,姜于蘭,谷曉平,等.山地氣候對煙草赤星病的影響研究[J].廣東農業科學,2012,39(3):32-34.

[17]陳燦,郭輝,張曉麗,等.廣西野生稻稻瘟病抗性鑒定及抗源地理分布[J].南方農業學報,2017,48 (11):1999-2003.

[18]楊春元,任學良,王志紅,等.貴州烤煙種質資源主要特征特性的遺傳多樣性分析[J].中國煙草科學,2009,30(S):47-49.

[19]常愛霞,賈興華,馮全福,等.我國主要烤煙品種的親源系譜分析及育種工作建議[J].中國煙草科學,2013,34(1):1-6.

[20]劉洋,曾琛,向紅瓊,等.貴州省煙草赤星病菌生物學特性研究[J].廣東農業科學,2012,39(9):77-79.