哪還有隱 私 可言

賈選凝

一個女孩停用臉書的理由是這樣的:

她是個90后,因為本身發量稀薄,有一次去搜索了一下某個牌子的“生發養護”系列。自此之后,臉書就開始不時給她推送跟“防止脫發”“擺脫禿頂困擾”有關的廣告,最離譜的一次是給她推送了某家診所“植發特惠”的拼團優惠活動。她覺得忍無可忍,好像最見不得人的秘密被大數據一眼看穿。“只要我一打開臉書,就看到那些廣告有意或無意地出現在屏幕上。”她說。

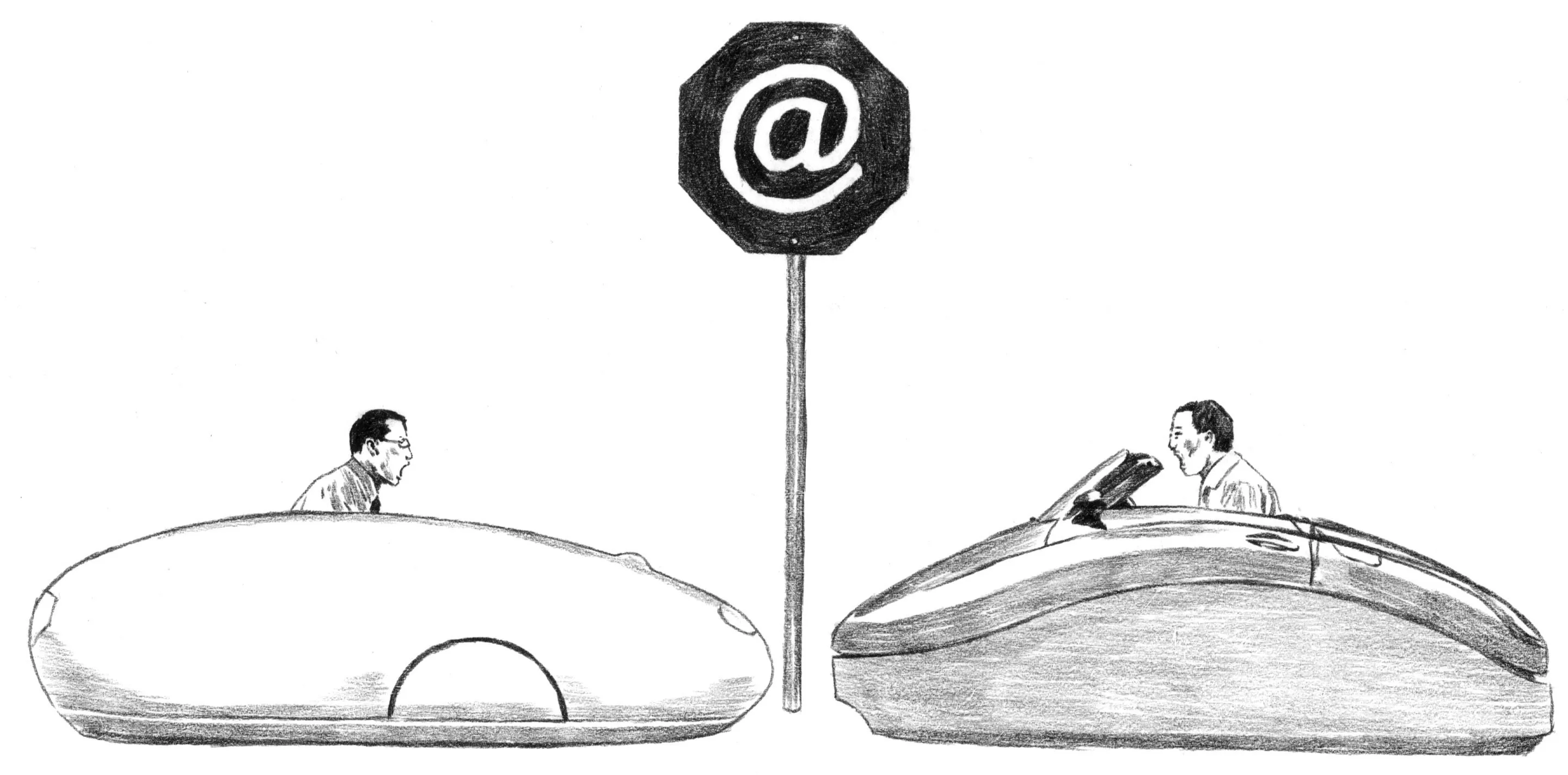

這種毫無安全感的狀態會讓一些人心驚膽戰,但另一些人覺得,這不過就是“算法”導致的嘛,是數字化生活下的常態,沒有什么大不了的。我們該怎樣去認識隱私?我們為自己所設定的“他人與我”“公領域與私領域”的邊界在哪里?

這實際上跟科技、數據乃至生活便利程度的關系不大,而是跟人們內心根深蒂固的觀念有關。比如,一個習慣于檢查伴侶手機的人,不會認為這是在侵犯對方的隱私,反而認為無條件的信任本該如此;做不到為孩子保留隱私空間的父母,不會認為未成年的孩子也是獨立的個體,應該擁有自己的隱私;可以隨時把群聊天記錄發到網上的人,不會覺得這樣的舉動本身已構成公共事件,需要征求當事者的同意,反而會覺得這是自己的私人行為,和在朋友圈發條消息同理。

在西方國家,數字技術可能只是一種附加產物,但中國早在本世紀初就已經明確:這是具有變革性的技術,要使用它,而不是落后地被動等待。但與此同時,在法律與道德層面,中國并沒有足夠規范和限制技術對隱私無限度的入侵。

20世紀90年代,德國聯邦憲法法院就有一個捍衛“信息自決權”的判決。這源于歐洲對“個人權”悠久的討論與重視,當“個人被保護免受個人數據的無限收集、儲存、使用和傳遞”時,也就把“所有能夠直接或間接識別自然人的信息資料”納入保護范圍。也就是說,我可以選擇我的購物記錄不被奇怪的網站讀取或者出賣。

美國采用的方式則是分散立法,先后出臺了《金融隱私權利法》《錄像隱私保護法》《駕駛員隱私保護法》,一發現漏洞就撲過去規范。但說到底,最終還是靠行業自律,遇到臉書這種不自律的企業,政府也很無力。

有一種說法是中國人向來不會處理“私領域”的事物,譬如在處理一些重要糾紛時,與其面對面商討,不如找個中間人調解來得有效。這大概和中國文化有關,把“個人對個人”的私事轉變為群體事務的習慣滲透在生活的方方面面,所以一個人從升學、工作、結婚、頭胎到二胎都有一大群人關心得不得了。不過換一種角度看,大概還是人們本來就已經混亂的價值排序里被塞進了太多比隱私更重要的事,所以不存在什么敏感或不敏感,關鍵看是否覺得重要。