2016年蒙城縣玉米秸稈還田田間試驗報告

胡春燕

1 試驗來源與目的

通過田間試驗,進一步研究蒙城縣玉米秸稈還田的最佳施肥量,基、追肥比例,施肥時期和施肥方法,提出本區域玉米推薦施肥數量和施肥方法,為肥料配方、科學施肥及提高肥料利用率提供依據。

2 試驗時間與地點

試驗于2016年6月10~2016年9月20號在蒙城縣莊周鄉二里吳白芳勇承包地進行。試驗地地勢平坦,肥力均勻、中等,能灌能排,前茬作物小麥,產量水平550kg/667m2左右。

2.1 材料與方法

2.1.1 供試土壤

試驗地一年二熟,小麥-玉米輪作。土壤類型為砂姜黑土,質地為粘壤土,耕層厚度18cm,通常地下水位2.5m。試驗前土壤取土化驗土壤有機質19.8、全氮0.85、有效磷23.7、速效鉀107.0、pH5.61、容重1.35、孔隙度48.35等。

2.1.2 供試肥料

氮肥為尿素(N∶46%),產地安徽省渦陽縣;磷肥為過磷酸鈣(P2O5 ∶12%),產地四川省;鉀肥為氯化鉀(K2O∶60%),產地俄羅斯。

2.2 供試作物

玉米,品種為安農9號,株型半緊湊,產量水平550kg/667m2左右。

3 試驗方案與方法

3.1 試驗方案

①空白小麥秸稈還田處理;②玉米配方肥小麥秸稈還田處理; ③玉米配方肥 無秸稈還田處理。試驗處理隨機排列,試驗小區面積40m2,小區間間隔距離為1m,區組與保護行之間設走道,寬度為1m,四周設保護行,寬度3m。除處理不同外,其它耕作及田管措施完全一致。

3.2 試驗方法

磷、鉀肥全部作基肥,一次性施入,施肥方法為撒施后人工耕翻。其中,氮肥基追比為6∶4,追肥時期為玉米拔節期,施肥方法為遇雨后人工穴施。小區除處理不同外,其他耕作、管理措施完全一致。

3.3 試驗實施與田間管理

試驗地于2016年6月10日整地,采用機械旋耕方式,10日施基肥、播種,采用機播方式,行距60cm,株距28cm,每畝3970株。18日出苗,各小區播種量、行距、行數一致。28日間苗,30日防治玉米螟一次,7月20日追施拔節肥,試驗地玉米于9月19日收獲,單收、單打,實收計產。玉米成熟時,每處理選擇有代表性2行,每行10株,進行室內考種,以20株平均值計算株高、穗行數、行粒數、穗粒數、千粒重等,以畝穗數、穗粒數和千粒重,計算理論產量。小區除施肥不同外,其它管理措施完全一致。

4 試驗結果與分析表

4.1 對玉米生物學性狀的影響,玉米播種后,玉米苗期生長基本正常。玉米葉片發黃,根系發育不良瘦弱。玉米根系較少,玉米抗病性較差;玉米根系發育良好,葉色濃綠,莖稈粗壯,綜合抗性較強。中后期觀察記載,玉米熟相好,籽粒飽滿,粒色明凈綜合抗性較強,葉功能期普遍延長。玉米葉片早衰,穗小粒少;玉米葉片黃化籽粒灰暗,抗病力較弱。

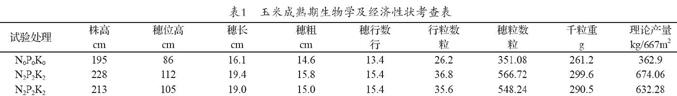

4.2 對玉米成產因素的影響

由表可見處理2千粒重最高,為299.6g,其次為處理3和處理1,處理1玉米千粒重最低,為265.4g;處理2玉米穗粒數最高,為566.7粒,其次為處理3和處理1,處理1最低,為351.1粒;處理2玉米穗粒數、千粒重相對較高,有效地改善了玉米的成產因素。

4.3 對玉米產量的影響

玉米成熟后,各試驗小區單收、單打,實收計產,572.95kg/667m2,較空白處理1增產264.45kg/667m2,增產率為85.72%;處理3產量次之,較空白處理1增產228.94kg/667m2,增產率為74.21%;處理1產量最低,為308.5kg/667m2。可見,秸稈還田處理穗大粒多,有效地改善了玉米的成產因素。

4.4 經濟效益分析

由表2可知,處理2產值最高,為916.72元/667m2,其次是處理3,處理1最低,為493.6元/667m2;3個處理中,處理2產投比最高,為6.75∶1,其次是處理3,可見,處理2玉米增產效果明顯,經濟效益顯著。

綜上:秸稈還田使玉米苗期根系發育良好,中后期玉米熟相好,籽粒飽滿,粒色明凈,葉功能期普遍延長。灌漿時間和葉片功能期,成穗率、結實率及千粒重明顯提高,有效地改善了玉米的成產因素,增產效果明顯,經濟效益顯著,可見玉米配方施肥小麥秸稈還田處理穗大粒多,有效地改善了玉米的成產因素。

(作者單位:233500安徽省亳州市蒙城縣種植業發展局)