七彩童境 寓教于景

——北京教學植物園教學花境設計與實施探索

左小珊

(北京教學植物園,北京 100061)

花境(flower border)興起于英國[1],最初的意義是模擬自然界中林地邊緣地帶多種野生花卉交錯生長狀態,并在城市中運用此類藝術手法進行植物設計的一種花卉應用形式。人們對花境的熱愛最早起源于19世紀中葉的英國,園藝學家威廉·羅賓遜(William Robinson)在花境中將喬灌木和宿根、球根花卉以組叢狀布置。隨著時代的變遷和文化的交流,花境的形式和內容在不斷變化拓寬,也被賦予了不同的功能和涵義,但其基本形式和種植方式被保留了下來,尤其在西方發達國家,花境得到廣泛的應用,不僅提高了園林綠化的藝術性,也體現了花境在城市美化及生態園林建設中的重要作用[2]。

從我國發展情況來看,花境的營建仍存在值得探索和發展的空間。一是由于地域環境氣候的影響,中國北方地區可用于露地花境的植物素材種類非常有限,如何結合地域特色進行花境設計值得思考。二是花境的設計已經不再局限于植物材料,很多花境出現模擬自然界的小品設施。三是在生態環境問題突出的城市,花境對于在城市中長大、缺乏自然環境體驗的青少年來說,更具有教育意義。北京教學植物園基于對中小學生的自然科普教育優勢,結合地域特點和園區資源特色開展了花境營建與教育教學相結合的探索嘗試。

1 背景概述

1.1 教學花境的價值和意義

(1)多層次配置,集中展示群落效果。植物園是調查、采集、鑒定、引種、馴化、保存和推廣利用植物的單位,普及植物科學知識,供群眾游憩的園地。植物園中的植物一般按其不同的種類、有規劃的分區培養和展示,雖然在布局上一般也考慮到美學概念,但其科學使用價值是最主要的,這是其與一般觀賞花園的區別。在教學植物園中營建花境,可以將喬灌草不同層次的植物材料集中配置,向參觀學習的學生集中展示植物群落的概念和效果。

(2)多元素統一,直觀展現美學效果。花境展現的是植物間的群體美,通過不同植物間的質感、色彩、結構、形狀、層次、體量以及季相,甚至嗅覺的對比與變化來展示其整體美。如果嘗試在花境中設置小品、汀步等硬質景觀,還可以展現不同景觀元素穿插在一起“相得益彰”的美學效果。

(3)多功能結合,便于集中教學和直觀感知。花境的營造,可以使自然生態教學、感官體驗和動手操作等在有限的空間內得以實現,教師講授、花境設計、施工和養護、簡單環保小品的制作等環節,都可以與教學實踐相結合,讓學生在老師和專業人員的引導帶領下參與互動體驗。

1.2 北京教學植物園簡介

北京教學植物園初建于1957年,是全國唯一一所專門面向中小學師生,為相關學科教學實習、青少年科普及環境教育、中小學師資培訓、生物實驗和勞技實習材料繁育供應、校園綠化美化提供服務的教育教學單位,隸屬北京市教育委員會。園區位于東城區龍潭湖畔,占地11.65萬m2,建筑面積11100 m2,溫室面積4411 m2,現建有樹木分類區、水生植物區與人工模擬濕地、草本植物區、農作物展示區、木化石園區、溫室植物區、動植物標本展室等景觀區,種植有2000余種形形色色的花、草、樹木和農作物標本。

2 “七彩童境”總體設計思路

2.1 概念設計

鑒于北京教學植物園承載中小學生植物科普教育的特殊性功能,“七彩童境”花境的設計主題為“景觀+植物科普+傳統文化教育的融合創新”,既體現色彩斑斕的景觀意境,又表征青少年豐富多彩的生活寓意。讓游賞學習者在領略花境景觀的同時,對植物種類、植物形態、植物群落等自然生物知識,以及色彩、結構、形狀、體量、季相等美學概念有整體而直觀的認知。在花境區域內展示傳統植物文化的小品設施和空間中,可以開展傳統植物花紋的教學和動手體驗課程。

“七彩童境”選址地點在園區南入口處,緊鄰左安西街,是展示北京教學植物園形象的主要節點,也是中小學生學習自然植物知識的常規游賞路線的第一站。場地總面積約200 m2,原狀為平坦土地,位于三岔路口,設計時將地形抬高,形成坡地景觀,并增設生態園路,讓花境三面可觀、面面生趣(圖1)。

圖1 場地分析

2.2 平面布局和豎向層次

平面上,通過花卉團塊的帶狀布置和相互交疊來獲得微妙的節奏、色彩變化,有機曲線和帶狀植物色彩配置,表現出既活潑又連續的花境景觀(圖2)。為更好的展示花境景觀效果,在豎向上,結合場地現狀進行了地形營造(圖3),在坡地的頂部用花灌木作為背景,拉高了坡地的視覺高度,形成背景層次,由坡頂至下部根據花卉植物的生長高度依次遞減,偶有穿插,整體上形成有規律、有韻律、層次豐富的景觀效果。

圖2 平面設計圖和設計效果圖(春季)

圖3 豎向分析

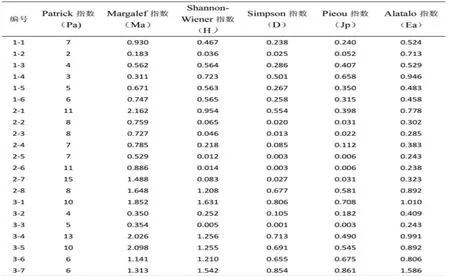

2.3 植物搭配

北京地區的花卉觀賞期主要是4-11月,花境的植物新選擇應保證在此時間段內的持續觀賞性。同時,為表現主題,“七彩童境”花境在植物材料選擇上強調色彩搭配,突出色彩斑斕的景觀視覺效果,植物材料選擇上主要由花灌木、宿根花卉、1、2年生草花和觀賞草組成,共18科、24屬、28種、1643株(圖4)。地形最高處由花灌木光葉子花、各種觀賞草構成主景,由坡頂至下部配置美國薄荷、火炬花、荊芥、直立天竺葵、濱藜葉分藥花、釣鐘柳、藿香、黃水枝、宿根金魚草、芙蓉菊等宿根花卉,地形最下面種植季相變化明顯的一年生草花:如春季用表現色彩斑斕的美女櫻、古代稀、舞春花、四季海棠、羽扇豆、矮牽牛等,夏季更換紫羅蘭、夏瑾、香雪球等藍紫色給人清涼的感覺,秋季更換球菊、孔雀草等黃、橘色給人溫暖、熱烈的感覺。整體設計構成團塊的帶狀布置。根據植物開花的季節性特點,形成每個季節不同的花境感受。

圖4 種植平面圖

2.4 可持續性理念的應用

依據現代植物造景的生態性原則,“七彩童境”花境在設計、施工和養護過程中充分考慮了各環節整體上的可持續性,實現了持久性、低維護的花境景觀。在設計和建造上,小品、景觀汀步等設施均取材于植物園內廢棄的材料,主要為春季修剪下來的樹枝、廢棄的鋼管、大風刮倒的樹木等,由教師根據環境景觀和教學需求設計,園區專業養護工人協助施工安裝(圖5)。在植物選材上,優先利用符合立地條件、園內的引種植物,以減少植物運輸過程中造成的物質和能源消耗。在種植上,相比季節性花壇、花境,更多的選擇了栽培簡易、生長健壯的植物品種,降低了種植栽培難度和更換植物頻率。在養護上,花卉團塊的帶狀布置簡潔清晰,使養護工作變得簡單易行成本低。

圖5 廢棄物制作的小品、汀步等設施

3 “七彩童境”養護管理與三季實景

3.1 養護管理

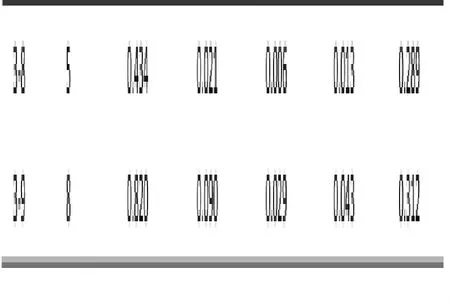

按季節制定了月度養護管理方案計劃,具體包括施肥、澆水、中耕、除草、修剪殘花、清除殘枝、換花與調整等工作(圖6),給專業養護工人充分培訓,制定周巡檢制定,以半月為周期實施不同的養護項目并開展考核。根據不同花卉的時令性特點,按時換花補植,以保證花境整體景觀效果和教學需求。

圖6 養護管理工作量統計表

3.2 春夏秋三季實景

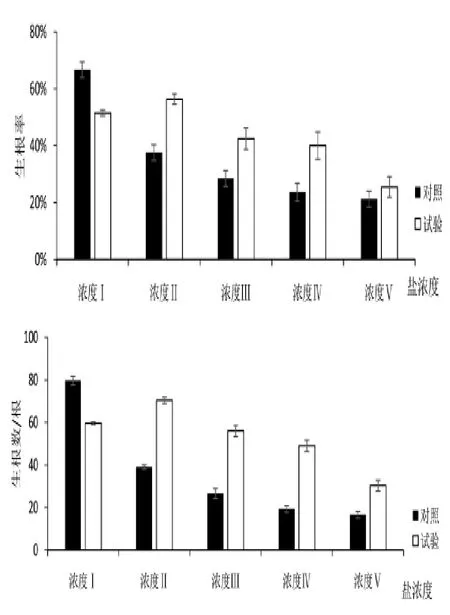

春季運用色彩豐富的花卉植物,營造色彩對比強烈、形式活潑熱鬧、適于兒童觀賞體驗的花境氛圍(圖7);夏季突出絢麗、清涼的視覺效果,主色調以藍色、紫色、白色時令花卉植物為主,營造冷色調視覺效果(圖8);秋季運用季節性觀賞草和時令花卉的更替,突出秋冬自然花境的“野趣”,主色調以橙、黃為主(圖9)。不同的季節,植物的色彩配置都具有鮮明特色和辨識度。

圖7 春季實景

圖8 夏季實景

圖9 秋季實景

4 “七彩童境”教學應用探索

4.1 中小學生植物科普教育

利用“七彩童境”花境,結合認知植物種類、探尋植物功能、收集特色植物標本等活動,讓學生去體驗感知植物特性。通過教師對植物的分類、特點、生物學特性等知識的講解,學生會對于植物、動物、氣象、地理、生態、環境保護,甚至生命的意義等方面自主的有所聯想和思考,對自己未知的領域開展探究性學習和探索。

4.2 傳統植物花紋認知與體驗

傳統植物紋飾是將自然界花卉的枝、葉、花、果等形象作藝術處理,使之圖案化、程式化,在瓷器、書畫、服飾、民俗等領域加以應用,在我國已有幾千年的應用歷史,是歷代沿傳下來的具有獨特民族藝術風格的寶貴文化資源。利用園區廢棄材料,讓學生動手拓繪并在工人的協助下制作成景觀小品,通過動手實踐感受中華傳統文化和種質資源的演化史以及蘊涵其中的文化寓意和精神力量,同時,達到刺激學生感官、培養探究辯思能力的效果(圖10)。

圖10 學生動手實踐

4.3 參與式景觀互動體驗

花境的整地、修剪、灌溉、小品制作等環節,均可在教師的指導下,讓學生分組集體協作參與完成,推動其學習互動、參與體驗、協作解決復雜問題的能力,這時的學習活動就變成一種愉快的體驗,而不是負擔,興奮度和興趣點會自然自覺的被環境影響、調動起來,不再是被動的接收來自于教師的信息,而是進入主動采集信息和實際觀察驗證的良性循環。

5 結語

“七彩童境”花境的營建,充分利用了北京教學植物園自身的植物資源、教育資源和功能特色,秉承了傳統花境特色,提升了園區整體景觀品質,并在將重點景觀花境的營造與日常教育教學相結合、挖掘花境這種花卉應用形式在青少年植物科普教育教學以及生態環境教育方面深層次的功能和意義方面進行了有益的嘗試。希望“七彩童境”花境的營建與教學應用能為其他景觀設計師和建設單位提供一些借鑒。

[1]余樹勛.花園設計[M].天津:天津大學出版社,1998.

[2]舒婷婷,陳夕雨,胡永紅.辰山花環,四級樂章——上海辰山植物園大尺度花境的探索[J].風景園林植物,2015,(07): 52-57.