金華市不同下墊面溫度特征分析及其預報模型的建立和檢驗

梁亮 張玉娟 吳森清 張彬 毛劍飛

(1.金華市氣象局,浙江 金華 321000;2.東陽市氣象局,浙江 東陽 322100;3.磐安縣氣象局,浙江 磐安 322300)

0 引 言

近年來,城市化進程加快已致使城市土地利用及覆蓋類型發生明顯改變,耕地、綠地面積減少,人工建筑物增加等因素也使得原有的自然植被和裸露土地被建筑物、瀝青、水泥、混凝土等不透水性下墊面所代替,這些不透水性下墊面不僅白天儲熱夜間釋熱,而且具有良好的導熱性和高熱容量,是城市熱島形成的主要原因之一。另一方面,天氣預報中的氣溫通常是百葉箱的氣溫,這是一種理想狀態下的氣溫,與現實環境狀況有很大差異。公眾一直對氣象部門的氣溫預報甚至實況監測資料都頗有異議,認為與自己生活環境的氣溫不相符[1]。

金華地處浙江中部,具有明顯的盆地小氣候,夏季常受副熱帶高壓穩定控制,出現連續晴熱高溫天氣,這種天氣對人體的活動能力和舒適度影響很大[2],這種天氣下不同下墊面環境溫度與百葉箱溫度相差尤為明顯。近年來,國內眾多學者開始對不同下墊面溫度特征進行分析,并著力于在氣象服務中開展應用[3-5]。

為更好地滿足公眾的需求,金華市氣象局自2014年開始對瀝青、水泥、砂石、草地等4種下墊面環境進行溫度監測并在網站實時發布。而目前關于該市不同下墊面溫度變化規律及其影響、相應的環境溫度的預報方面的研究仍屬空白。

本文采用數理統計方法,對2014年10月至2016年9月期間,4種下墊面(瀝青、水泥、砂石、草面)的溫度觀測資料進行統計分析,建立不同下墊面溫度與氣象要素的線性回歸方程,從而獲取不同下墊面在不同季節、不同天氣條件下的溫度特征,進而開展不同環境下的溫度預報,以期在城市氣象服務提升上取得新的突破。

1 資料來源及處理

1.1 資料來源

不同下墊面觀測場地設在金華市氣象局觀測站的觀測場內。選取2014年10月至2016年9月的不同下墊面(瀝青、水泥、砂石、草面)自動站資料。參考氣象站資料包括氣溫、日照時數、總云量和日平均相對濕度4個要素,也均來自金華觀測站的自動站資料。預報場數據來自日本JMA數值模式。

1.2 資料處理

采用LSD法(使用t檢驗完成各組間的配對比較)對不同下墊面的溫度差異進行多重比較,采用Pearson相關分析法對4種下墊面溫度與氣溫、總云量、日平均相對濕度、日照時數進行相關性分析,通過逐步回歸法建立4種下墊面溫度與氣象因子的線性擬合方程。

2 不同下墊面溫度特征分析

2.1 年平均溫度分析

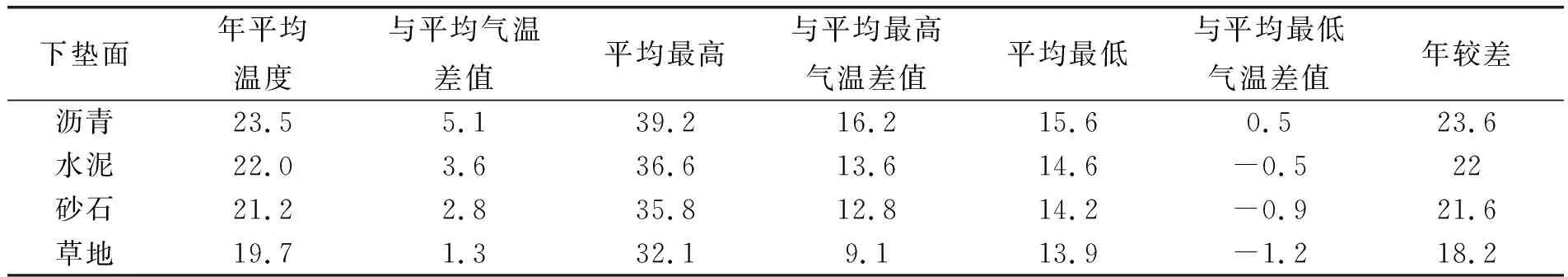

表1給出2014年10月至2016年9月各種不同下墊面平均溫度及各種差值的統計情況。

由表1可見,4種下墊面測得的年平均溫度由高到低依次為瀝青、水泥、砂石、草地,各下墊面年平均溫度均高于百葉箱測得的年平均氣溫;各下墊面年平均最高溫度、年平均最低溫度與年平均溫度排序一致,即瀝青最高、草地最低,水泥和砂石接近;年平均最低溫度除瀝青比年平均氣溫略偏高外,其他3種下墊面均比年平均氣溫偏低;下墊面溫度年較差瀝青最大,草地最小。

表1 2014年10月—2016年9月不同下墊面溫度及各種差值 ℃

2.2 溫度年變化分析

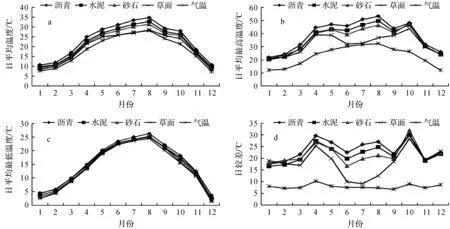

2.2.1 日平均溫度

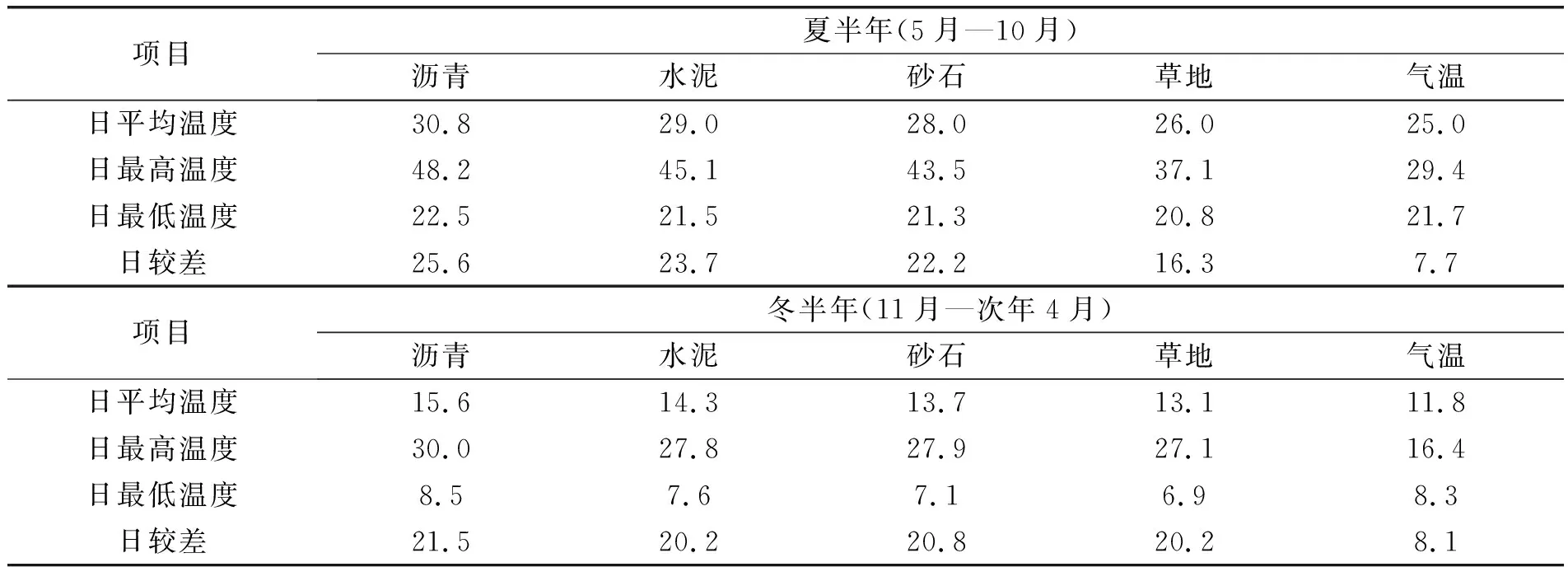

4種下墊面日平均溫度年變化趨勢與氣溫一致,均呈單峰型特征,最高值均出現在8月,最低值均出現在12月(圖1a)。4種下墊面日平均溫度全年均顯著高于日平均氣溫,夏半年比冬半年更顯著。夏半年平均氣溫以瀝青為最高(30.8 ℃),水泥其次(29.0 ℃),砂石次之,草地最低。與氣溫相比,瀝青、水泥、砂石和草地夏半年平均溫度分別偏高2.8、4.0、3.0和1.0 ℃。各下墊面冬半年平均溫度以瀝青為最高(15.6 ℃),水泥、砂石和草地次之且三者之間差異較小。與氣溫相比,瀝青、水泥、砂石和草地冬半年日平均溫度分別偏高3.8、2.5、1.9、1.3 ℃;夏半年日平均溫度分別偏高5.8、4.0、3.0和1.0℃(表2)。

表2 4種城市下墊面地表溫度夏、冬半年平均值和氣溫的對比 ℃

2.2.2 日平均最高溫度

4種下墊面日平均最高溫度年變化趨勢與日平均最高氣溫總體一致,瀝青和水泥的最高值出現時間與氣溫相同,均出現在8月,砂石和草地下墊面最高值出現時間比氣溫滯后2個月左右(圖1b)。4種下墊面日最高氣溫全年均顯著高于日最高氣溫,夏半年比冬半年更明顯。夏半年平均日最高溫度以瀝青為最高(48.2),水泥和砂石次之,草地最低。與氣溫相比,瀝青、水泥、砂石和草地分別偏高18.8、15.7、13.9、7.7 ℃。冬半年平均日最高溫度也以瀝青為最高(30.0),砂石次之,水泥和草地最低。與氣溫相比,瀝青、水泥、砂石和草地分別偏高13.6、11.4、11.5、10.7(表2)。

圖1 不同下墊面地表日平均溫度(a)、日平均最高(b)、日平均最低溫度(c)、日較差(d)年變化

2.2.3 日平均最低溫度

4種下墊面的日最低溫度年變化均與日最低氣溫一致,呈單峰型變化,最大值出現在8月,最小值出現在12月(圖lc)。夏半年平均日最低溫度瀝青為最高(22.5 ℃),與氣溫相比,瀝青偏高0.8 ℃,水泥、砂石和草地分別偏低0.2、0.4、0.9 ℃。冬半年平均日最低溫度也以瀝青為最高(8.5 ℃),與氣溫相比,瀝青偏高0.2 ℃,水泥、砂石和草地分別偏低0.7、1.2、1.4 ℃(表2)。

2.2.4 日較差

4種下墊面溫度日較差均顯著大于氣溫日較差,全年呈雙峰型,兩個大值區分別為4月和10月,除了草地外其他3種下墊面溫度日較差夏半年大于冬半年,而氣溫日較差沒有明顯的年內波動(圖1d)。就全年而言,砂石和草地日較差最小值出現在6—7月。夏半年平均日較差瀝青最大(25.6 ℃),水泥和砂石次之,草地最小,與氣溫日較差相比,瀝青、水泥、砂石和草地分別偏高17.9、16.7、14.5、8.6 ℃。冬半年平均日較差也以瀝青為最高(21.5 ℃),與氣溫日較差相比,瀝青、水泥、砂石、草地分別偏高13.4、12.1、12.7、12.1 ℃(表2)。

綜上所述,4種下墊面日平均溫度、日平均最高溫度、日平均最低溫度在夏半年均高于冬半年,溫度逐月變化特征總體與氣溫變化相似。值得注意的是,瀝青和水泥兩種不透水性下墊面具有相似的熱吸收和耗散特性,但瀝青日最高溫度及日較差全年(特別是在夏季)顯著高于其它3種下墊面,其原因可能是:1)瀝青顏色較深,反射率小,在同等太陽輻射條件下可以吸收更多的輻射能;2)瀝青比熱較小;3)夜間熱輻射熱耗散強,致使其日較差也最高。盡管水泥和瀝青同屬不透水性下墊面,但由于水泥地顏色較淺,反射率較大,對太陽輻射吸收少于瀝青且比熱較大,因此其日平均溫度、日最高溫度低于瀝青。砂石和草地分別作為半透水性下墊面和透水性下墊面,草地更易受到土壤濕度的影響,加上草地下墊面有草皮等覆蓋,保溫性好,其日較差低于砂石。

3 不同下墊面溫度與氣象因子的相關性分析

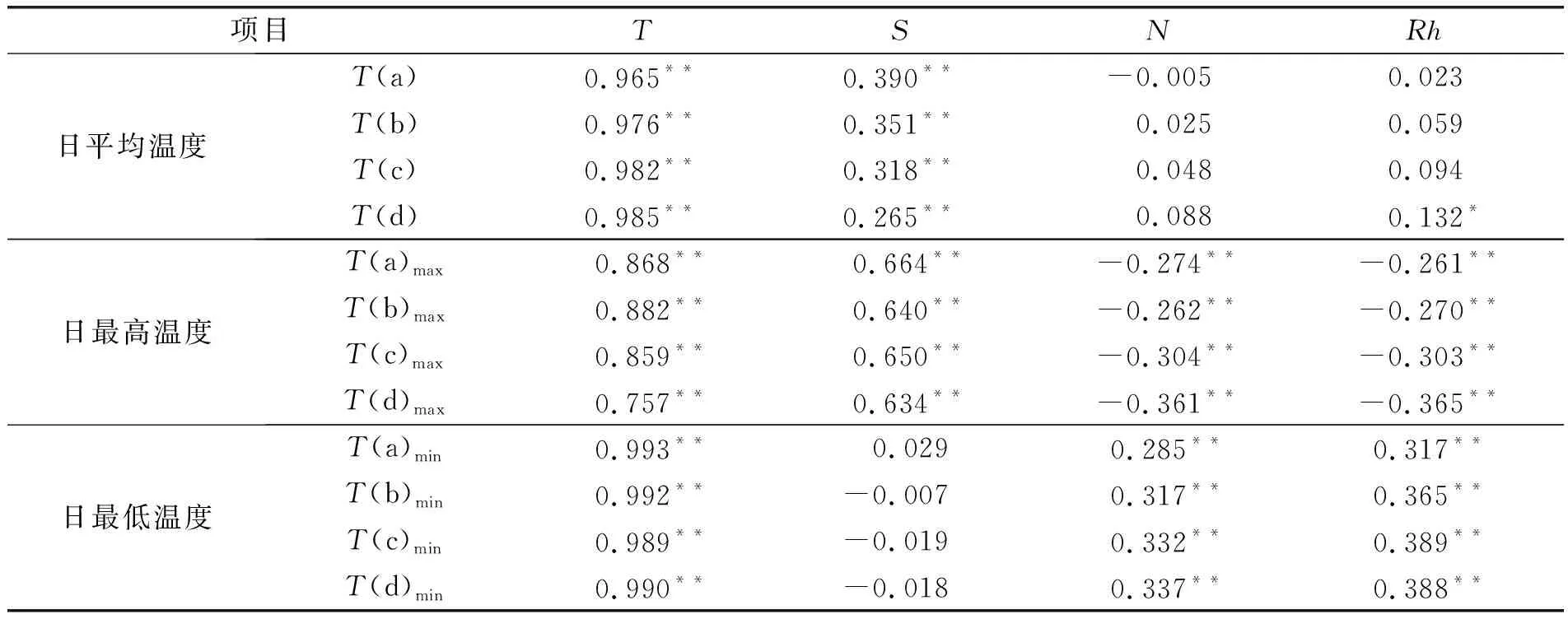

除了自身的物理性質外,不同下墊面的溫度變化亦受云量、日照和濕度等氣象因子的影響。采用Pearson相關分析法對4種下墊面溫度與氣溫、總云量、日平均相對濕度、日照時數進行相關性分析,分析結果表明(表3),日照時數與4種下墊面日平均溫度、日最高溫度均呈極顯著正相關,與日最低溫度相關性較小。總云量與4種下墊面日最高溫度均呈顯著負相關,而與日最低溫度均呈顯著正相關,表明在白天云層阻擋太陽輻射,不利于地表溫度升高,而在夜間云層又能增加大氣逆輻射,從而減低夜間地表輻射降溫。

表3 不同下墊面地表溫度與氣象因子的相關系數

**為0.01顯著水平,*為0.05顯著水平。T(a)、T(b)、T(c)、T(d)分別表示瀝青、水泥、裸地和草地溫度,下標max為日最高溫度,下標min為日最低溫度。T為氣溫(℃),S為日照時數(時),Rh為日平均相對濕度(%),ND為云量,樣本數為730。

相對濕度對下墊面溫度的影響與云量相似,日平均相對濕度與4種下墊面日最高溫度均呈負相關,而與日最低溫度一致呈顯著正相關,表明較高的水汽含量在白天可能像云層削弱太陽輻射,不利于地表溫度升高,反而在夜間能通過增加大氣逆輻射來提高地表溫度。相對濕度與4種下墊面日平均溫度均呈正相關,表明較高的相對濕度總體上對地表以增溫作用為主,與云量相反。透水性下墊面(砂石和草地)最高、最低溫度與總云量、相對濕度的相關性均高于不透水性下墊面(瀝青、水泥),說明透水性下墊面較易受總云量和日平均相對濕度即與水汽相關的氣象因子影響。

4 不同下墊面溫度預報系統

4.1 建立不同下墊面溫度模擬方程

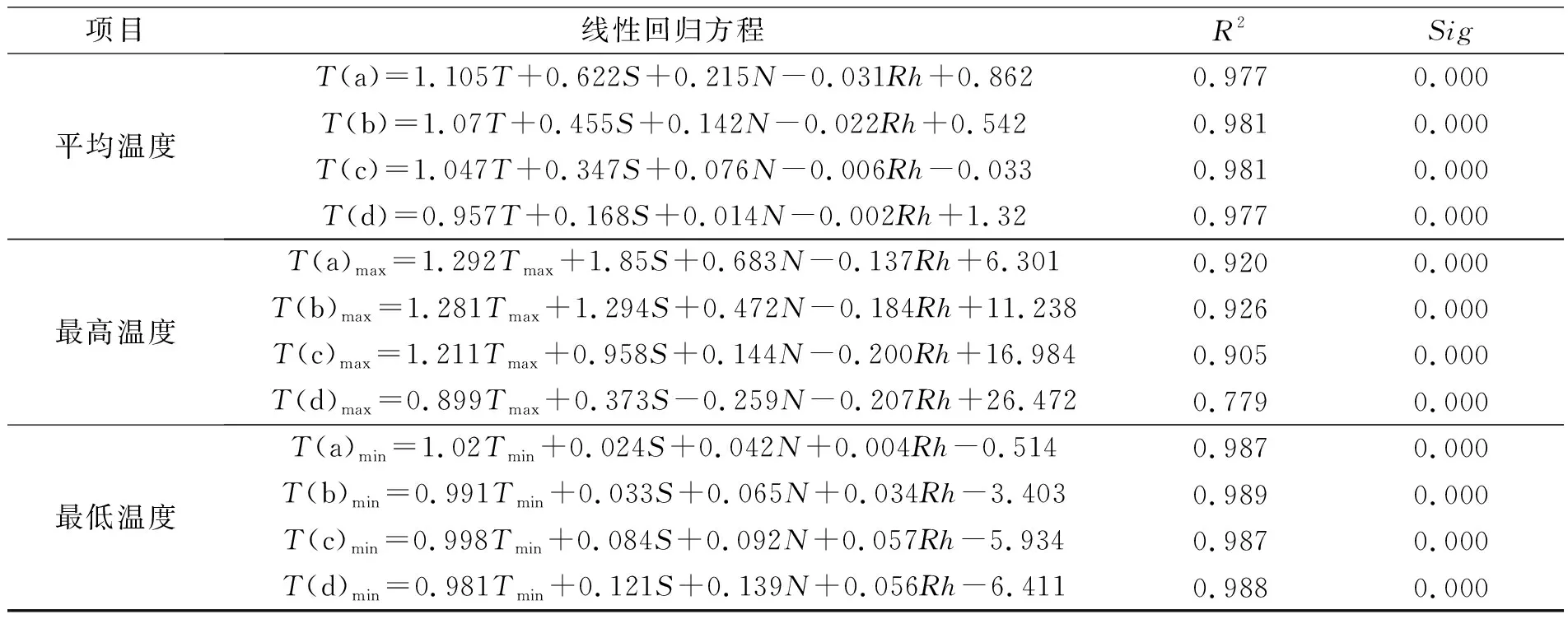

依托氣象站常規氣象觀測資料建立城市下墊面地表溫度模擬方程,可為開展城市氣象服務、城市環境評估、災害監測等業務提供技術支撐[6-9]。經過逐步回歸分析,得到不同下墊面地表溫度依賴于多種氣象因子的模擬方程(表4),所有方程均通過置信度為0.99的F檢驗。

表4 不同下墊面日溫度與氣溫等因子的擬合方程

T(a)、T(b)、T(c)、T(d)分別表示瀝青、水泥、砂石和草地溫度,下標max為日最高溫度,下標min為日最低溫度。T為氣溫(℃),S為日照時數(時),Rh為日平均相對濕度(%),ND為云量。

4.2 不同下墊面溫度預報系統檢驗

4.2.1 系統預報效果檢驗

根據多年預報經驗及實況檢驗發現,JMA模式在預報短期形勢場、溫度場等有其優勢,而EC模式的中長期大形勢預報及趨勢預報是其強項。

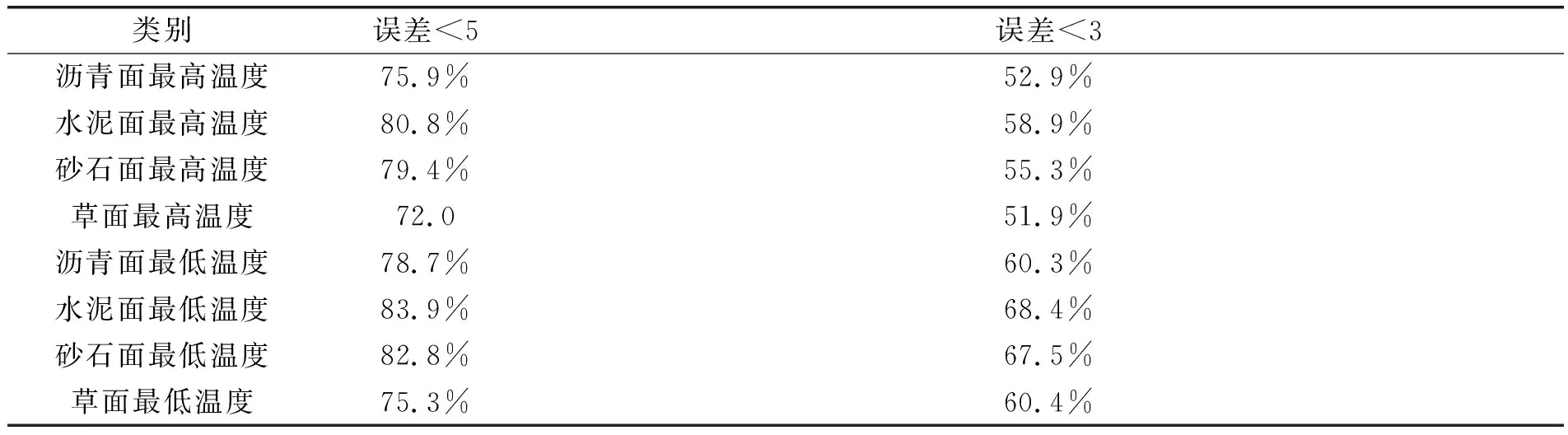

下墊面溫度預報主要還是以短期預報為主,因此根據擬合方程建立計算程序,采用JMA數值模式預報進行插值后的精細化預報數據,對2014年10月至2016年9月進行試運行預報,對預報結果和實況場進行初步檢驗,結果如下(表5)。

表5 2014年10月—2016年9月各下墊面溫度預報檢驗

由表5可看出誤差<5 ℃內的準確率除了草面最高溫度外其他均在75%以上,特別是水泥面和砂石面準確率接近或達到80%以上;而誤差<3 ℃準確率則明顯偏低,各下墊面最高溫度準確率在50%~60%,最低溫度在60%~70%。從預報服務角度考慮,下墊面溫度預報要求不如氣溫預報要求高,此外因為金華站下墊面觀測開展時間不長,樣本數偏少,對回歸方程的建立和模型的準確性有很大影響,再加上數值預報場各氣象因子的偏差,造成預報誤差偏大。今后隨著監測數據有效樣本的增加,將對此模型進行進一步的改進。

4.2.2 系統應用推廣

不同下墊面溫度預報系統目前已在金華市氣象局服務中心進行試運行,得到了較好的評價,接下去將在已開展不同下墊面觀測業務的各縣局進行推廣應用。

5 結 語

地球表面通過吸收太陽短波輻射升溫,同時通過感熱和釋放長波輻射降溫。由于不同下墊面性質不同,其溫度變化也會出現較大差異。當下墊面溫度高于氣溫時,對大氣起加熱作用,反之則對大氣起冷卻作用。研究結果表明,4種典型城市下墊面日平均溫度和日最高溫度均高于氣溫,且夏半年高于冬半年,表明典型城市下墊面對大氣具有一定的加熱作用,其中以瀝青最強,水泥、砂石次之,草地較弱,且以夏半年對大氣的增溫效應較強。通過地氣相互作用,城市下墊面對區域氣候產生影響。目前我國城市道路和建筑物多為水泥和瀝青等材質,這些不透水性下墊面反射率降低,熱容量小,對城市的熱環境貢獻最大,且面積還在呈逐步上升的趨勢,必將進一步擴大了城鄉之間的溫差,加速城市熱島的形成。

1)4種典型城市下墊面日平均溫度、日最高溫度、日最低溫度的逐月變化特征總體與氣溫變化相似,不同下墊面問溫度差異夏半年均大于冬半年。瀝青、水泥、砂石和草地日平均溫度、日最高溫度全年均高于氣溫,日最低溫度與氣溫差異不大,表明典型城市下墊面對大氣具有一定的加熱作用,以瀝青最強,水泥、砂石次之,草地較弱。除了草地外其他3種下墊面溫度日較差夏半年大于冬半年,其中瀝青在夏、冬半年均是最高。

2)氣溫、日照時數、總云量、日平均相對濕度等氣象因子與4種下墊面的地表溫度相關性顯著。日照時數與4種下墊面日平均溫度、日最高溫度均呈極顯著正相關,與日最低溫度相關性較小;總云量與4種下墊面日最高溫度均呈顯著負相關,而與日最低溫度均呈顯著正相關,受其相互抵消影響對日平均溫度反而影響較小;相對濕度在白天不利于地表溫度升高,反而在夜間能通過增加大氣逆輻射來提高地表溫度。透水性下墊面(砂石和草地)較易受總云量和日平均相對濕度即與水汽相關的氣象因子影響。

3)建立了4種下墊面各溫度參數依賴于日平均、日最高、日最低氣溫、日照時數、日平均相對濕度和總云量等影響因子的回歸模擬方程,因此利用精細化數值預報資料代入方程就可以得出城市瀝青、水泥、砂石和草地4種下墊面地表溫度,提高城市氣象服務效率。

參考文獻:

[1] 吳兌,鄧雪嬌.環境氣象學與特種氣象預報[M].北京:氣象出版社,2001:15-20.

[2] 唐水順.應用氣候學[M].北京:科學出版社,2005:231-240.

[3] 黃良美,黃海霞,項東云,等.南京四種下墊面氣溫日變化規律及城市熱島效應[J].生態環境,2007,16(5):1411-1420.

[4] 黃海洪,董蕙青,凌穎,等.南寧市不同下墊面溫度特征分析及預報研究[J].氣象科技,2003,31(4):253-256.

[5] 張菁,梁紅,姜曉艷,等.沈陽市夏季不同下墊面溫度特征及其在氣象服務中的應用[J].氣象科學,2008,28(5):528-532.

[6] 劉霞,王春林,景元書,等.4種城市下墊面地表溫度年變化特征及其模擬分析[J].熱帶氣象學報,2011,27(3):373-378.

[7] 程愛珍,何秋香,黃理,等.氣象要素對草面溫度的影響分析及其質量控制方法[J].氣象研究與應用,2009,30(1):70-72,82.

[8] 劉東明,張鴻,張微瑋,等.基于數值預報產品的地表溫度預報方法研究[J].中國農學通報,2014,30(17):222-227.

[9] 徐心馨,李小娟,孟丹.北京市不同下墊面類型對熱島效應及人體舒適度的影響[J].首都師范大學學報(自然科學版),2013,34(3):47-52.