“西蘇”:芬蘭人的精神支撐

畏德

“西蘇是一種足以擊穿花崗巖的力量。”芬蘭人常常將這句話掛在口中。如果你曾經在芬蘭的鄉野地帶見過這種自打冰河時期就已經成型的巨型灰色巖石的話,你就會明白擊穿它們不僅僅是“困難”二字可以形容的,更是幾乎不可能完成的任務。

在芬蘭語中,“西蘇”(Sisu)意味著堅韌不拔的精神和艱苦耐勞的品質。它意味著憑著勇氣和力量去完成常人看來近乎瘋狂到不可達成的目標。在1939年爆發的蘇芬“冬季戰爭”中,芬蘭軍民奇跡般地抵抗住了實力強大許多的蘇聯軍隊的進攻,維持了其主權獨立。1940年,《紐約時報》發文指出,是芬蘭人的“西蘇”精神成就了這次奇跡。

“勇氣的發源地”

“你可以說西蘇就是指那種在特殊艱苦時期也能幫助你頑強挺過的后備力量。每當我們感覺快要用盡最后一絲力氣時,再咬咬牙,好像又能再多撐一會兒,不至于在關鍵關頭就這樣放棄。”赫爾辛基阿爾托大學教授艾米莉亞·拉緹解釋說。

拉緹是芬蘭國內“西蘇”文化的首要研究者和知名推廣人。“我們都會遇到那種太困難以至于想要放棄的時刻。在身心俱疲,感到無以為繼的時候,西蘇是那種能夠再推動我們一把的力量。”

芬蘭的特殊文化歷史背景或許可以幫助我們更好地理解“西蘇”。在芬蘭語里面,“西蘇”的詞源是“肝膽腸”這一系列內臟的總稱。在1745年,芬蘭一名叫做丹尼爾·亞樂尼斯的牧師在他的詞典里將“西蘇”所指的人體內臟定義為“勇氣的發源地”。大致可以翻譯為中文里“膽量”這樣一個概念。

“西蘇”是芬蘭人集體尊崇的文化概念

在芬蘭從沙俄獨立出來建國的20世紀初,“西蘇”慢慢成為了芬蘭人集體尊崇的文化概念,它被升華為一種連接人民之間的情感紐帶。可以說,芬蘭這個民族國家的形成與“西蘇”密不可分。

芬蘭作為一個獨立國家的歷史并不久遠。在19世紀之前,芬蘭還是瑞典王國的東部領土。1808年,瑞典和俄國之間爆發戰爭,瑞典戰敗后芬蘭被沙皇亞歷山大一世的軍隊占領。此后芬蘭脫離瑞典,成為俄羅斯帝國內的自治大公國,并由沙皇兼任大公直到1917年。

1917年俄國“十月革命”爆發,芬蘭終于獲得了獨立的契機。在整個20世紀20年代,新生的芬蘭都在尋找屬于自己的民族印記。這個國家現在終于不是瑞典或是俄國的附庸了,但它又是什么呢?

芬蘭的知識分子們發現,“西蘇”是個極具積極向上意義的文化符號。“它讓我們感受到振奮人心的力量。它給了我們一個為何要在這片苦寒的土地上建立屬于我們自己的國家的理由。它對我們芬蘭人而言是獨一無二的。”芬蘭圖爾庫大學的文化歷史學教授冉諾·拉丁恩說。

熱衷于挑戰身體極限

在20世紀的百年間,“西蘇”精神之于芬蘭的意義在一次次的歷史事件中被升華和加強。在蘇芬戰爭后,芬蘭又相繼在納粹德國的鐵蹄以及二戰后東西方陣營之間的夾縫狀態下絕處求生,一直維持國家獨立至今。“西蘇”記錄下了這個國家在面對復雜的國際形勢下為生存而頑強拼搏的民族史。

除此以外,“西蘇”更被用來解釋芬蘭人在競技體育上的傲然成就和芬蘭民族在挑戰身體極限上的一系列努力。根據歐盟委員會2010年的一份調查報告,芬蘭穩踞歐洲體育運動的頭把交椅,也是全世界最熱衷于運動的國家之一。保持體形、積極鍛煉是芬蘭人的第二天性。

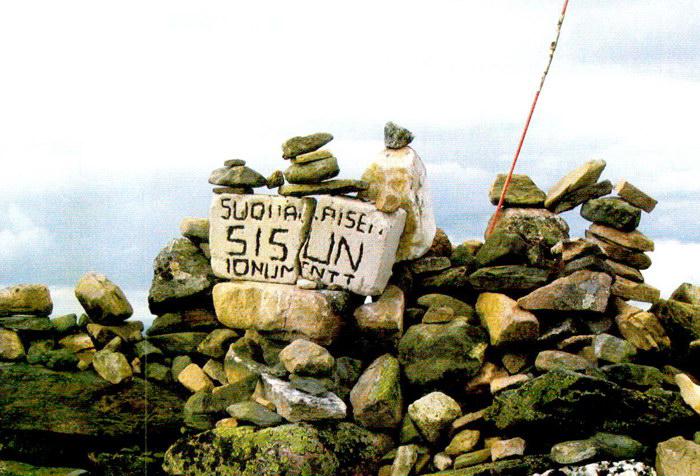

在上世紀90年代,登山家維亦卡·古斯塔夫森成為芬蘭的國民英雄以及“西蘇”精神的代言人。在1993年,古斯塔夫森成為了首位征服珠穆朗瑪峰的芬蘭人。到2009年,他已經在沒有氧氣瓶支撐的狀態下,攀登并征服了全球所有14座8000米以上的高峰。在全球范圍內達成此項成就的只有九人。

為了將“西蘇”精神傳遞到全世界,古斯塔夫森將南極洲的一座山峰命名為了“西蘇山”,更將自己的五歲兒子也取名為西蘇。“其實轉念一想,喜馬拉雅山區的夏爾巴人也在踐行著西蘇精神。我覺得西蘇精神不僅僅是芬蘭人的,更是全世界的文化遺產。”古斯塔夫森說。

在古斯塔夫森看來,“西蘇”說到底就是要敢于挖掘自己的最后一絲潛力。“我常常說,如果河水沒有完全結冰,你還是可以去游一游。剛開始的時候感覺肯定不會很舒服,但過一陣子后,你就會習慣的。你要善于把自己往冰冷的河水里推,這么一來你的身體耐受度也會逐漸提升,”他說,“最重要的是,當你決定好要朝著某個目標邁進后,千萬不要半途而廢。”

“當你面對困難時,多想想我們芬蘭人的前輩是怎么樣打拼過來的;當你感到不適的時候,將它想象成一種人生體驗。”古斯塔夫森表示,在某種程度上,“西蘇”當然也有不好的地方,它會讓人形成非常固執的性格。這在一定程度上解釋了芬蘭人沉默寡言的民族性格。

“芬蘭人在遇到困難的時候不喜歡尋求幫助,他們總是喜歡慢慢自己找到解決方案。對芬蘭人來說,尋求幫助是示弱行為,是丟面子的表現,”艾米莉亞·拉緹說,有時候這種性格也會造成負面后果。有時候篤定“西蘇”精神的芬蘭人會假設所有人都和他一樣有著超高的忍耐度,因此在別人遭遇困境時認定不用出手相助,給外人造成一種冷漠自私的固有印象。

年輕人的“西蘇”精神在退化嗎?

拉緹說,“西蘇”精神在年輕的芬蘭人群體中有退化的跡象。新一代的芬蘭年輕人認為這種吃苦耐勞的精神是特殊歷史年代的特殊產物。既然今天的芬蘭已經成為物質極為豐富的發達國家,當然也就不必再折磨自己。

23歲的芬蘭女孩艾諾·尼亞米就表示,像在體育比賽這樣的場合,有“西蘇”精神當然是好的,但沒有必要把它當成日常生活中的教條。尼亞米說,年輕人有時候沒有辦法和“西蘇”產生共鳴,他們想和其他國家的年輕人一樣享受人生。

拉緹強調,其他國家的文化里實際上也有類似的概念,比如日本人在對話中常常講到的“忍耐”。然而對于“西蘇”而言,它已經超越了單一文化概念的范疇而上升到了國家營銷的層面。成為最近北歐文化出口熱潮中的一個分支。

最近幾年,北歐數個國家在文化軟實力的推銷上頗為引人注目。比如丹麥和挪威向外推廣了“Hygge”這樣一個強調舒適和放松生活方式的概念,瑞典則向外兜售以宜家家居為代表的現代主義極簡設計理念。

趕上這一波熱潮的芬蘭人卻推出了“西蘇”這樣一個并不那樣中產階級的文化概念,顯示出他們和其他北歐國家之間的些許不同之處。盡管同為北歐極度發達國家社區中的一員,但芬蘭卻在文化、語言和國民性格等方面都獨樹一幟。

盡管僅僅靠著“西蘇”無法解釋芬蘭今天的成功,但古斯塔夫森認為要是沒有“西蘇”的話,芬蘭一定不會是今天這個模樣——或許芬蘭這個國家都根本不會存在,可能還只是別國的附庸。

有人認為,“西蘇”精神是在考驗人的意志