通風方式對壁面結露分布的影響研究

王 威,呂 芳,姜建中,王 戎

(軍事科學院 國防工程研究院, 北京 100850)

目前,在工程領域常采用兩種手段來降低圍護結構的結露風險:普通房間采用墻體貼附保溫材料措施提高圍護結構內表面的露點溫度;通風空調房間則通過控制室內溫度值和空氣含濕量的方法降低濕空氣在壁面凝結的可能性。相比兩種方法,采用機械通風不僅能降低建筑的結露風險,而且還可以調控室內的溫濕度環境,所以通風在工程中的應用更廣泛。由于建筑物室內的濕度分布與濕源的產濕特點相關,并且時刻隨建筑通風工況的改變而發生變化,因此通過研究通風對室內壁面結露分布規律的影響對于建筑防潮、防結露的理論研究以及通風工程的設計具有一定的參考價值。

1 模型建立

1.1 物理模型

模型空間圍護結構為中空雙層鋼化玻璃幕墻,可忽略壁面的吸濕能力,方便研究過程中觀測壁面結露的情況,地板和頂棚均設有保溫材料,頂棚開設風口,與進風口相接的風管上裝有變頻軸流風機,通過調節風機頻率來模擬不同的通風量。模型置于恒溫為20 ℃的實驗室內,可通過模型地板中央的加熱式加濕器來調節和模擬加濕工況。

物理模型概要見圖1,模型邊界條件設置見表1,模擬工況參數設置見表2。

圖1 各通風工況的物理模型

邊界名稱參數設定送風口送風量205.2 m3/h,溫度25 ℃,相對濕度72 %,濕度0.014 kg/kg′排風口采用自由出流(Outflow)壁面絕濕,傳熱系數1.86 W/(m2·K),室外環境溫度17 ℃初始環境室溫25.5 ℃,相對濕度64%,濕度0.012 8 kg/kg′濕源入口產濕量0.6 g/s,蒸汽溫度90 ℃頂棚、地板絕熱、絕濕

表2 模擬工況參數

1.2 模型假設

建立數學模型前,需對模型作5點簡化假設[6]:

① 忽略重力場對空氣和水蒸氣的影響;

② 空氣和水蒸氣均視為不可壓縮流體,密度為恒定值;

③ 水蒸氣從水面蒸發時只進行潛熱交換,不考慮顯熱交換;

④ 水蒸氣在壁面凝結時忽略相變過程的放熱量;

現階段虛擬現實行業市場5個主要的開發集成軟件和平臺分別為 Virtools,Quest3D,VR-Platform,Unreal Engine 4和Unity3D。其中Unity3D是目前開發者最為常用的一款全面整合的專業引擎,其已在三維游戲、建筑可視化和商品宣傳等領域得到了廣泛應用。Unity3D較好的跨平臺性及簡單易用的特性使其在虛擬現實領域得到了越來越多的應用。本系統采用Unity3D 5.3.2版本,用C#編寫腳本實現人機交互和場景跳轉等功能。計算機采用Win8操作系統,頭戴顯示器采用暴風墨鏡4黃金頂配版和Android 4.4.2版Smartian T1測試真機。

⑤ 壁面結露過程中不考慮壁面的吸濕能力。

1.3 數學模型

采用FLUENT 14.0湍流模塊(Standardk-ε)分析流場特性,組分輸運模塊(Species Transport)和多相流模塊(Multiphase)模擬水蒸氣在空氣中的傳質相變過程。控制方程如下[7]:

(1)

式中:φ是通用變量;Γ是廣義擴散系數;s是廣義源項。

1.4 壁面結露的判據

壁面結露的條件:當壁面周圍的空氣節點絕對濕度Dair大于壁面溫度對應的飽和絕對濕度Dwall時,即認為壁面開始結露。

壁面不結露的條件:任意τ時刻,當壁面周圍的空氣節點絕對濕度Dair均小于壁面溫度對應的飽和絕對濕度Dwall時,認為壁面不結露[8],即:

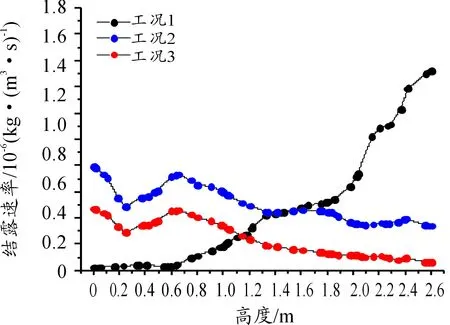

max{Dwall(τ)} (2) 圖2~4為相同通風量、不同通風方式下中心截面的相對濕度分布,圖中相對濕度RH≥100%的范圍表征水霧的形成區域。由圖2~4可知:不同的通風方式下,中心截面的相對濕度分布差異很大;相比較其他工況而言,工況1整個空間內的相對濕度值普遍較低;工況2空間內高濕度區域分布在空間偏下方位置;工況3空間內高濕度區域集中在空間上方位置。對濕源出口附近形成的水霧進行分析,結果表明:工況1形成的水霧集中在濕源出口上方0.5~0.9 m的范圍;工況2形成的水霧集中在濕源出口右上方0.5~1.6 m的范圍,水霧體積最大;工況3形成的水霧體積最小,在濕源出口上方0.5~0.7 m的范圍。 圖2 工況1截面濕度分布 圖3 工況2截面濕度分布 圖4 工況3截面濕度分布 為研究通風方式對空間及壁面結露的影響,分別以濕源出口位置距離頂棚之間的線段(記作P1線)、墻壁X=0和墻壁Y=3.18 m的相交線(記作P2線)為研究對象,分析不同通風方式下空間和壁面的結露速率沿高度方向的變化規律。P1線、P2線位置見圖1(a)。 由圖5可知:在相同通風量情況下,工況3的通風方式對于濕源出口上方空間的結露抑制效果最好,除了在高度0.4~0.6 m范圍內有少許結露產生之外,其余位置的結露速率均為0,不發生結露現象;工況2的通風方式最不利于控制濕源出口上方空間的結露發生,從結露速率分布曲線可知,在高度0.7~2.1 m范圍內,工況2的結露速率最高,意味著濕源上方空間內形成水霧的時間短、速度快、凝結水量大。因此,通過合理地改變通風方式可以有效降低空間內的結露速率,緩解空間內的結露現象,減少濕源出口上方產生的水霧,進而起到防止水霧附著在壁面和頂棚后匯聚成水滴發生“水珠滴落”現象。 圖5 不同工況下結露速率沿P1線變化情況 圖6為兩墻體相交線上的結露速率分布曲線,從圖中可知:通風方式為工況1時,壁面結露速率隨壁面高度的增加而增大,這意味著壁面上方位置結露形成時間早、速度快、結露量大;壁面下方結露形成時間晚、速度慢、結露量少。工況2和工況3結露速率曲線相似,壁面的結露速率隨高度的增加而減小,這時越接近墻腳位置結露形成的速度越快,結露量越多。對比3種工況可知,相同的通風量時,工況3的通風方式下空間及壁面的結露速率最低,因此,從降低壁面結露速率的角度出發,工況3的通風方式是最優的。 圖6 不同工況下結露速率沿P2線變化情況 圖7~9為不同工況下各典型時刻的壁面結露分布變化模擬圖,圖中左側條形顏色帶的數值表征壁面的結露量,單位為kg。由圖7~9可知:工況1時,壁面開始結露的時刻是480 s,結露的初始發生位置為靠近排風口一側的頂棚墻角處,壁面從發生結露開始到結露面積穩定所隨持續時間為1 800 s,壁面的最大結露量是0.33 g;工況2時,結露的初始時刻是600 s,結露的初始發生位置為靠近送風口一側的頂棚墻角和兩側壁面的中間區域,壁面從發生結露開始到結露面積穩定所持續的時間為1 800 s,壁面的最大結露量是1.14 g;工況3時,結露的初始時刻是900 s,結露的初始發生位置為靠近送風口一側的地板墻角處,壁面從發生結露開始到結露面積穩定所持續的時間為2 400 s,壁面的最大結露量是0.299 g。 從壁面結露的分布位置分析,在頂棚送頂棚排的通風方式下,結露開始的位置在靠近排風口一側的頂棚墻角處,之后在頂棚與四周墻壁的交接部位以及墻角處相繼出現結露現象,隨著熱蒸汽的不斷產生,結露面積開始從頂棚向墻壁下方逐漸延伸,直至結露面積趨于穩定。側上送側下排的通風方式下,結露開始的位置在靠近送風口的頂棚墻角兩側和左右壁面的中間區域,之后在地板的四周墻角以及送風口一側壁面相繼出現結露現象,隨后結露面積開始延伸,直至趨于穩定。側下送側上排的通風方式下,結露開始的位置在靠近送風口的底部墻角兩側,之后在送風口左右兩側壁面和排風口一側的頂棚墻角處出現結露現象,隨后結露面積開始擴大,直至趨于穩定。 對比各通風方式下的結露情形可知:當通風量相同、但通風方式不同時,各壁面的結露情況差異很大。從圖中可得知:工況3的結露面積最小,工況1其次,工況2結露面積最大。因此,從降低壁面結露風險角度出發,工況3的通風方式最優。 圖7 工況1時各時刻壁面結露分布變化 圖8 工況2時各時刻壁面結露分布變化 圖9 工況2時各時刻壁面結露分布變化 本文建立數學模型,并利用FLUENT軟件進行數值模擬,研究了通風方式對室內濕度和壁面結露分布的影響,通過數值模擬計算得出以下結論: 1) 建立的數學模型能比較真實地模擬通風方式對壁面結露分布的影響,因此對于建筑防潮與防結露中通風方式的選擇可提供參考作用。 2) 通風方式主要影響壁面的結露分布規律和結露順序,因此通過合理地布置風口位置可有效地控制壁面結露面積,減小壁面結露量,降低壁面結露風險。 3) 對于受濕源影響的建筑而言,采用側下送側上排的通風方式要優于頂棚送頂棚排和側上送側下排的通風方式。 [1] 繆智昕.上海地區住宅冬季濕環境調查與實測[J].制冷與空調(四川),2017(1):32-37. [2] 呂琳.濕熱地區濕空氣遷移導致大空間建筑屋頂結露的分析[J].暖通空調,2012,42(12):109-113. [3] 郭興國,陳友明.熱濕氣候地區墻體內部冷凝分析[J].土木建筑與環境工程,2011,33(5):121-124. [4] 王一丁.不同送風速度下空調房間的氣流組織數值模擬[J].建筑節能,2017(5):33-36. [5] 于水.嚴寒地區地下室外墻內壁熱濕特性分析[J].建筑節能,2016(1):48-52. [6] 于水.圍護結構內熱濕耦合數值模擬分析[J].建筑節能,2010(7):68-71. [7] 殷結峰.低雷諾數下不同湍流模型和差分格式對典型流場數值模擬預測的影響研究[J].制冷與空調(四川),2017(5):11-17. [8] 馬曉鈞.通風空調房間溫濕度和污染物分布規律及其應用研究[D].北京:清華大學,2012:58-59.2 模擬結果與分析

2.1 通風方式對濕度分布影響的模擬結果與分析

2.2 通風方式對結露速率影響的模擬結果與分析

2.3 通風方式對壁面結露分布影響的模擬結果與分析

3 結論