西部地區經濟發展動力分析與對策研究

彭亞金

【摘 要】西部地區在經濟快速經濟發展的同時也展現出不少的問題,發現問題的根源并提出針對性的建議顯得意義重大。文章在參考眾多文獻的基礎上構建評價西部各省份的經濟發展的指標體系,通過因子分析歸納影響西部地區發展的主成分公共因子,并在此基礎上提出針對性政策建議。以便在“一帶一路”和自貿試驗區建設的政策背景下,因地制宜、差別施策,助推西部地區加快發展。

【關鍵詞】西部地區;發展指標體系;因子分析;政策建議

一、前言

西部地區歷經近40年的發展取得重大成就,人民生活水平顯著提高。在取得重大成就的同時,應清醒的認識到西部地區經濟發展面臨的嚴峻形勢,區域內部發展極不平衡制約著西部地區順利進入高質量發展階段。同時,西部地區省份間的不均衡客觀存在,省份之間發展差異巨大,因此如何解決西部地區目前面臨的經濟發展不充分便成為亟待解決的難題。

二、指標的選擇和構建

在進行聚類分析之前,需要搭建基本的分析指標,這些指標應全面體現各省份的經濟發展狀況。通過整理和分析已有文獻,如武友德(2000)、楊西川(2004)、李衛寧(2004)、白義霞(2008)、李晶(2013)等,文章選取相應指標用以描述西部地區發展成效。在此邏輯框架下,研究報告建立一個評價西部地區經濟發展的三級指標體系。

指標體系共選擇了23個三級指標描述二級指標,9個二級指標用以描述一級指標。通過上述指標體系的建立,就能分析西部省份之間的發展差異,同時也能尋找影響西部地區經濟發展的主成分因素。

三、影響經濟發展的主成分因素—基于因子分析

因子分析是基于相關矩陣的內部關系,將某些具有復雜關系的變量歸結為少數幾個綜合變量降維統計的分析方法。下面采用這種方法,分析各省份經濟發展的主要影響因素i。

對相關相關數據進行Zscore標準化處理,以消除數據的量綱,在此基礎上處理相關數據。公因子方差用以表示各變量原始信息中能被公共因子表示的提取部分程度。從表中數據可以看出:除了進出口總額占GDP指標的共同度低于70%和森林覆蓋率指標低于80以外,其余指標共同度都在80%以上,甚至大多數都在90%以上,由此可見提取得到公共因子具有較強的解釋能力。

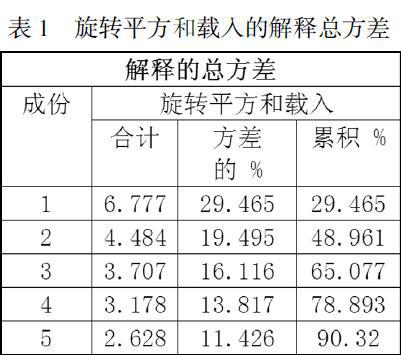

表1是解釋總方差分析的結果,數據給出了各因子的累計方差,所提取的5個因子的方差貢獻率分別是40.373%、20.644%、12.768%、9.484%、7.051%,累計方差貢獻率高達90.32%。

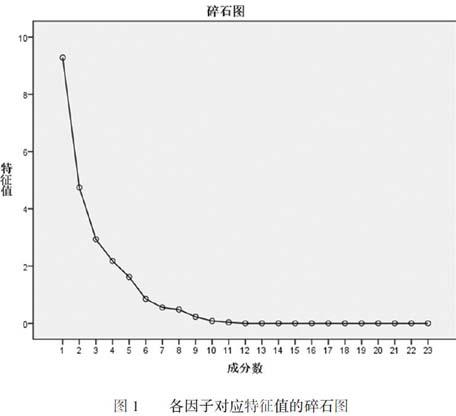

圖1以碎石圖的形勢展示了各因子對應的特征值,第1-5個特征值較大,從第五個特征之后急劇下降,可見評價西部省份經濟發展程度的23個指標,是由前五個共同因子決定的。

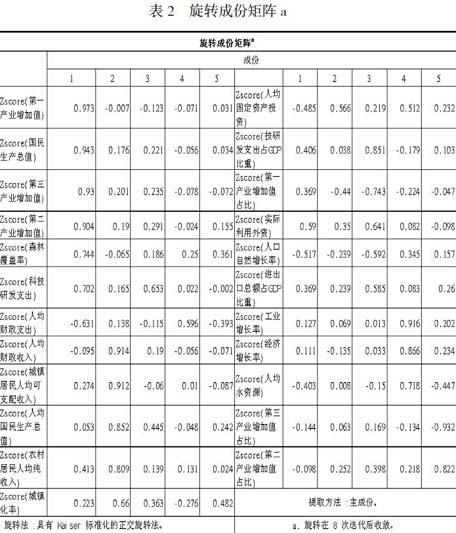

表2是采取最大方差旋轉后的因子負荷矩陣。因子負荷矩陣用以描述各因子在評價指標上的載荷,即各公共因子對各評價指標的影響程度。在表4中,各評價指標按后置的負荷系數大小進行排列。由表可以直接看出,第1-7指標由第一個公共因子影響(由列向下數),第8-13指標由第二個公共因子影響,第14-18指標由第三個公共因子影響,第19-21指標由第四個公共因子影響,第22-23指標則由第五個公共因子影響。

從以上數據處理結果并結合指標變量,可以將影響經濟發展的五個公共因子歸納為:區域經濟發展水平、區域資金投入強度、區域民眾生活質量、區域對外開放程度、區域經濟產業結構。

四、政策建議

(一)加快供給側結構改革步伐

依托“一帶一路”和自貿試驗區建設,構建適應國內和國際需求的產業體系,積極拓展國際市場,重點加強品牌建設。升級現有產業體系,提高產品的核心競爭力,利用后發優勢提高經濟發展質量。重點發展具有區域比較優勢的技術密集型特色產業,構建經濟持續發展的內生動力。

(二)創新西部地區對外開放體制

西部地區應以擴大開放倒逼體制改革,積極參與和融入國家“一帶一路”建設,鼓勵探索和創新新時期的開放型經濟發展模式。借鑒國內外先進發展經驗,完善負面清單制,對接國際貿易新準則,促進投資和貿易便利化。突出市場在經濟發展中的決定性作用,構建知識產權保護機制和社會信用體系,促進經濟開放型發展。

(三)構筑東西聯動新模式

國際市場的需求和“一帶一路”建設為西部地區提供更為廣闊的市場,但目前西部地區的產業尚不足以支持如此龐大的市場需求。因此,西部地區目前必須要走一條“貫穿西東”的發展道路,推動技術、人才和資本等要素與西部地區的地緣優勢相結合,加快東部向西部地區的產業轉移進程,形成新時期下西部地區向西、向南和向北全面開放的新格局。

注釋:

i 數據來源于各省份統計年鑒,除了R&D;支出為2014年數據,其余皆為2017年統計數據。

【參考文獻】

[1]李晶,郭立文.中國人類發展的區域差距和空間格局分析[J].統計與決策,2013(23):68-70.

[2]鄒莉娜,魯皓,趙梅鏈.西部地區工業競爭力非均衡差異分析[J].經濟與管理,2006(05):28-30.

[3]李衛寧.關于西部地區非均衡協調發展戰略的思考[J].中國特色社會主義研究,2004(03):70-74.

[4]楊西川. 西部地區區域差異與協調發展研究[D].重慶師范大學,2004.