淺析杜仲在苗藥與中藥中的差異△

李 婷 杜 江

(1.貴陽中醫學院 ,貴州 貴陽 550025; 2.貴州省苗醫藥重點實驗室 ,貴州 貴陽 550025)

杜仲為杜仲科植物杜仲(Eucmmia ulmoides Oliver l.c.)的干燥樹皮[1],分布于陜西、甘肅、河南、湖北、四川、云南、貴州及浙江等省,生長于海拔300~500m的低山、谷地、或低坡的疏林里[2]。杜仲作為一種常用中藥幾乎家喻戶曉,但杜仲也是一味苗族常用藥物卻是遁世無聞。很多人不了解苗藥和中藥的區別,特別是一種藥物既是苗藥又是中藥的情況就更不清楚了,甚至有人會武斷地認為兩醫藥之間并無差別。因此,本文從藥材名稱、藥性理論、功效及用藥方法的特點等方面對杜仲在苗藥和中藥中的異同進行闡述,借此以淺析苗藥和中藥的差別。

1 藥材名稱的異同

苗族和漢族因語言差異,對藥物的稱呼有所不同。我國苗族主要分布于東部(以湘西為中心)、西部(以黔東南為中心)及中部(以黔、滇、川為中心)等三大區域,各區域間對藥物的稱呼也有差別,杜仲苗藥名東部為 Ndut xinb sod(都信梭)[3]、西部為Ndut zhoux ndut sod(都仇都索)[4]、中部為Det dens(都頓,豆頓)[4]。現以中部的名稱為主,其命名方式主要遵循苗藥3種命名方法[4-7]中的“類別詞+特征性詞或詞組”而得。Det dens(都頓,豆頓)中的“Det”為類別詞,表示木類的藥材,“dens”是用苗語拼出的近似音。

中藥命名大致按藥材顏色、質地、形態、藥用部位、氣味、功效、產地、生長或采收的季節、生長的地理環境或傳說等命名。杜仲因折斷具膠絲而得名絲連皮(《中藥志》)、扯絲皮(《湖南藥物志》)、絲棉皮(蘇醫《中草藥手冊》)、玉絲皮(《清異録》)等,《文選箋證》載:“杜仲善種棉絲樹,故呼杜仲也”,《本草綱目》載“昔有杜仲,服此得到,故名”。

2 藥性理論的異同

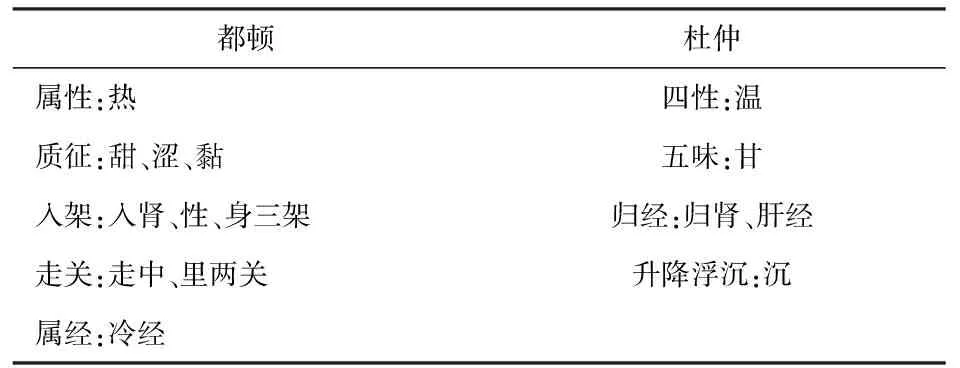

藥性理論是長期實踐的經驗總結,能顯著體現出不同醫藥體系對藥物的認識和用藥指導的特點,是各傳統醫藥的用藥綱領。苗藥藥性理論[7]主要為藥物三性(冷、熱與和)、藥物屬經、藥物質征、藥物入架與走關等。中藥藥性理論[8]主要包括四性(氣)、五味、歸經和升降浮沉。

表1 兩藥藥性

都頓“熱性”[7],屬苗藥“藥物三性(冷、熱與和)”中能減輕或消除冷病的藥物。中醫認為杜仲“性溫”屬中藥四性(溫、熱、寒、涼)中能治療寒涼證的藥物,《內經》云“所謂寒熱溫涼,反從其病也”。都頓“熱性”類似中藥杜仲“性溫”,只是藥效上具程度的差異。質征學說為苗藥藥性學的重要理論[8-9]。所謂“質征”即藥物的素質特征,分為氣味素質和結構素質。氣味素質是相對不同感覺器官所分辨出的藥物性質而言,通過鼻子辨別的為氣素質(臊、蝕、煳、香、臭與腥),通過舌頭辨別的為味素質(苦、甜、辣、麻、咸、酸、淡與澀),而通過藥物自身結構所表現出來的特點為結構素質,如脆、硬、皮、糯、黏、膨、松等共17種,各種質征均與藥物功效相關。

都頓“甜、澀、黏”,“甜味主補益,澀味主收斂”,屬于氣味素質中的味素質。而黏性主粘接,屬于結構素質。杜仲“味甘”,屬于“中藥五味”,酸、苦、甘、辛、咸中的甘味。根據“甘能補、能緩、能和”的特點[10],故常作為補益藥使用。可見苗藥的“質征”與中藥的“五味”的部分的關聯性,但質征學說更加廣泛、豐富和深入。

苗醫將人體分為“九架”(腦架、身架、窟架、腎架、心架、肺架、肝架、性架和肚架),入架是指藥物進入人體后,對各個架組的選擇性。根據都頓發揮作用的部位,總結出入腎、性、身三架的藥物走向。“歸經”是中藥功效對人體臟腑、器官等部位的選擇性[10]。按照杜仲集中進入并發揮作用的具體臟腑而確定杜仲“歸肝、腎二經”。不難看出苗藥的“入架”與中藥的歸經似有一定的關聯性,但由于兩個體系對人體的理解不同,體內劃分各異,二者并不具備對應關系。

“走關”是指藥物進入人體后發揮作用的不同層次,分為淺、中、深3個關口,即表、中、里三關。一般而言,花、葉等質輕的藥物,易行于人體上部,藥力多作用于人的體表,走表關;枝、干等質地中等的藥物多作用于人體軀干、四肢的筋、骨、血、肉等,走中關;根部及果實類藥物等質重的藥物,多作用于人體內的臟器,走里關。都頓為樹干的皮層且質重,故走中、里兩關。杜仲入肝、腎經,故作用應趨勢向下,屬“升降浮沉”中的“沉”。由此可見,苗藥的“走關”與中藥“升降浮沉”是有明顯區別的。

“屬經”為苗醫特有的對藥性的認識,是熱病冷治、冷病熱治的“兩綱”理論相適應的特性。形成了“熱藥屬冷經,冷藥屬熱經”的屬經規律。

3 功效特點

苗藥治病遵循“以冷治熱,以熱治冷,以色治色,以形解形,以毒攻毒,以克為治[10]”的基本原則。因都頓味甜能補,澀能收,性黏(斷后具膠絲相連)能粘接。故苗醫認為都頓具有補骨髓,續骨接筋之功,主用于治療骨折。而中藥杜仲具有補肝腎、強筋骨、安胎之功,常用于治療腎虛腰痛,胎動不安,下肢痿軟等。雖都頓和杜仲均具補益作用,但都頓偏向于續筋接骨,杜仲偏于補益肝腎。

4 用藥方法的特點

都頓常以鮮藥使用。使用時,苗醫往往將其單方或復方鮮品內服或搗成藥泥,包敷于患處,治療骨折時還直接用其當作夾板,同時起到固定、保濕及發揮藥效的作用,以體現苗醫“藥用生鮮”的特色。

杜仲在中藥“炮制”和“配伍”理論的指導下,常炮制后入方劑使用。杜仲炮制方法多種多樣,如《本草利害》載“凡使削去粗皮銼,或酥炙、酒炙、蜜炙、鹽酒炒、姜汁炒、斷絲用…”,現主要以鹽制和制炭為主,杜仲生用具補肝腎、強筋骨、安胎的作用,炮制成“鹽杜仲”可增強其入腎而補肝腎之功,炮制成“杜仲炭”可增強止血安胎的作用。如在舒筋活血湯、壯筋養血湯、龜鹿飲、固精湯等方劑中杜仲均以炮制品使用。

通過比較,苗藥都頓常以鮮藥使用治療骨折,中藥杜仲常炮制或者配伍使用,以補肝腎為主,且兩者在藥材名稱和藥性理論中各具特點。而苗藥和中藥都是我國傳統醫藥系統中不可缺少的部分,是中華民族幾千年集聚的瑰寶,本文通過淺析杜仲在苗藥與中藥中的差異,希望各民族的醫藥學子們研究我國傳統醫藥的同時,能將各傳統醫藥的特點充分發揮并相互借鑒,共同進步,發揚我國的醫藥事業。