貴州晴隆銻礦流體混合成礦機制

——流體包裹體與穩定同位素證據

王津津,胡煜昭,門文輝

(1.西安地質礦產勘查開發院有限公司,陜西 西安 710100;2.昆明理工大學,云南 昆明 650093;3.西北有色地質研究院有限公司,陜西 西安 710054)

黔西南晴隆銻礦是我國重要的銻礦產地之一,其成礦機制一直以來是眾多地質工作者關注的學術問題(彭建堂[1,2]2003a,2003b;王國芝[3]2003;蘇文超[4],2013;胡煜昭[5-7],2011a,2011b,2014;陳嫻[8],2016等)。查明成礦流體來源與礦質沉淀機制,是確定礦床成因的關鍵。不同成分或不同性質的溶液混合后,引起含礦熱液系統物化性質的改變,破壞溶液化學平衡,從而造成礦質的沉淀。

本文在詳細礦床地質研究基礎上,對脈石礦物流體包裹體進行顯微溫度、氣液成分及穩定同位素組成測定,分析成礦流體來源,探討流體混合對成礦的貢獻,以闡明成礦機制。

1 礦床地質特征

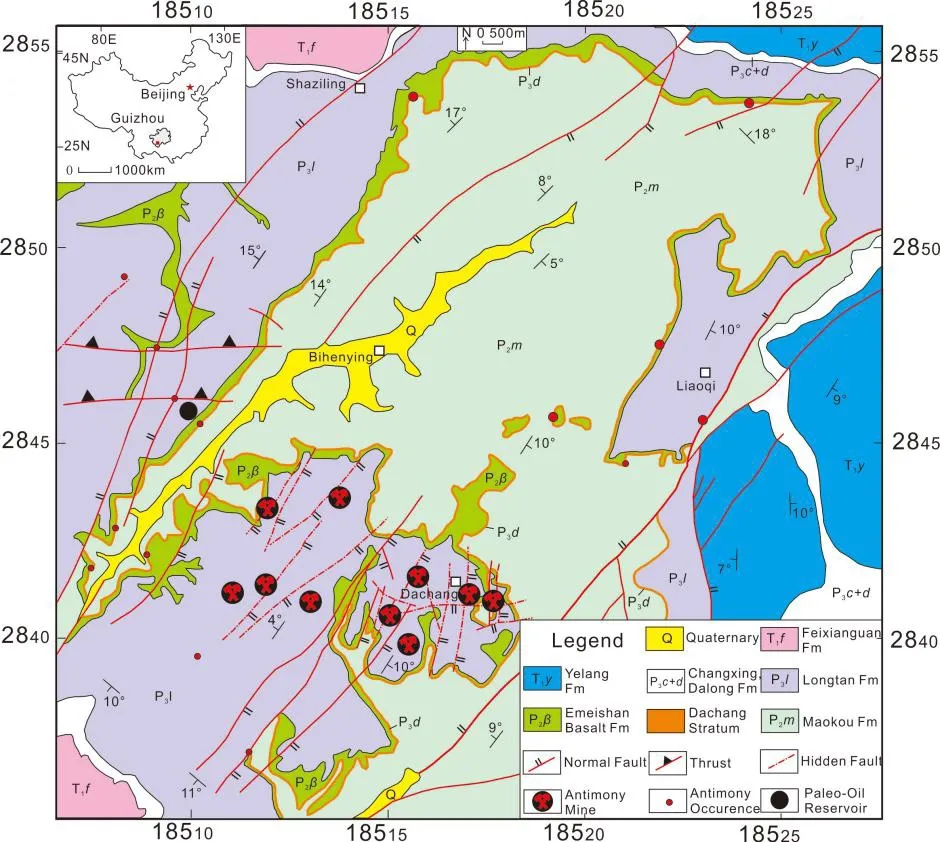

晴隆銻礦屬于南盤江——右江盆地的黔西南坳陷,地處揚子地臺西南緣,緊鄰華南褶皺系(王硯耕[9],1994)。青山鎮斷層與花魚井斷層以及兩者之間一系列次級斷層共同形成的北東向復式半地塹,構成了晴隆銻礦特有的控礦構造樣式(圖1)。

礦田出露地層由老至新為:下二疊統茅口組灰巖(P1m)、峨眉山玄武巖(P2β)和上二疊統龍潭組(P2l)的一套砂巖、粘土巖夾灰巖、泥巖及煤層。在峨眉山玄武巖底部、茅口組灰巖不整合面以上發育主要賦礦層——大廠層(P2d),按照蝕變程度及礦物組合將該層分為三段:一段(P2d1)為灰白色強硅化火山角礫凝灰巖、硅化灰巖和凝灰質火山角礫巖;二段(P2d2)為灰色、灰白色中等硅化黃鐵礦化火山角礫凝灰巖;三段(P2d3)為灰色黃鐵礦化、粘土化凝灰巖和玄武質角礫巖。

晴隆銻礦田礦體主要賦存層位為上二疊統大廠層二段,其次賦存層位由上二疊統大廠層三段局部硅化的凝灰巖、角礫凝灰巖中,偶見龍潭組三段硅化砂巖中見到細脈狀輝銻礦,工業意義不大。礦石構造主要有塊狀構造、網脈狀、脈狀構造以及浸染狀構造,輝銻礦呈自形、半自形、半自形-他形結構。晴隆銻礦田內發育蝕變有硅化、螢石化、黃鐵礦化、高嶺石化、重晶石化、石膏化、方解石化、鈉長石化、綠泥石化等。與輝銻礦化關系最密切的蝕變為硅化、螢石化,其次為黃鐵礦化與高嶺石化[10]。

2 流體包裹體巖相學

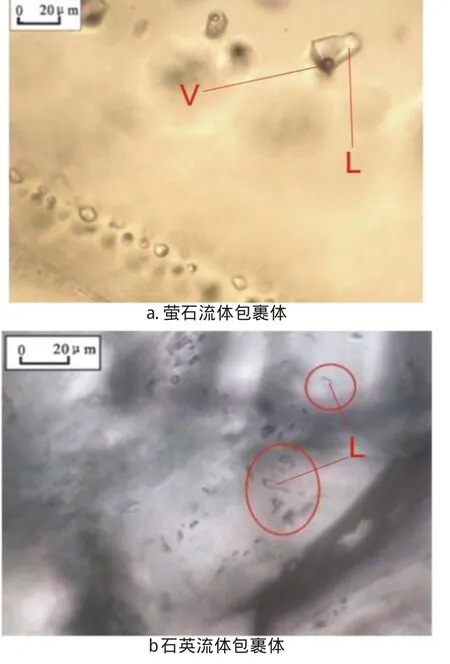

螢石礦物自形程度較高,為自形-半自形結構,顏色多為淺綠色,少量為無色,流體包裹體發育較好,主要為氣液兩相,大小4μm~20μm,偶見較大包裹體,長度達80μm(圖2-a);氣液相比約10%~25%,多呈圓、橢圓、矩形、不規則形狀,成帶、成群的分布。

圖1 晴隆銻礦床地質圖(Wang Pengpeng[10],2017)

白色石英中包裹體較小,大小約1μm~2μm,多為純液相包裹體,呈米粒狀成群狀或線狀分布,在結晶過程中可能出現外界雜質進入流體,結晶迅速。通過降溫和升溫,較難觀察包裹體的明顯變化(圖2-b)。

圖2 晴隆銻礦流體包裹體鏡下特征

3 結果與討論

3.1 顯微溫度計

螢石流體包裹體均一溫度分布直方圖如下,分布范圍為120℃~235℃,集中分布在125℃~200℃,分布概率最大溫度值為168℃。螢石的冰點溫度變化范圍為-0.2℃~-1.3℃。

據Hall(1993)提出的H2O-NaCl體系鹽度關系公式計算得到鹽度變化范圍為(0.35~2.24)wt%NaCleq,較前人測定值(1.8wt%~wt12%)偏低。

3.2 流體包裹體氣、液相成分

石英流體包裹體液相陽離子成分主要為Ca2+、Na+,且Ca2+>Na+;陰離子成分主要為Cl-,個別見SO42-,F-含量低于檢出限,其原因可能是由于成礦前階段發生螢石的大量結晶析出,造成流體內F-大量減少,故成礦流體屬Ca2+—Na+—Cl-—F-型體系,為典型的沉積-改造礦床的熱液流體類型(涂光熾[11],1988)。

晴隆銻礦田流體與輝銻礦共生的石英、螢石流體包裹體氣相組分最主要為H2O,其他依次為CO2、N2、CH4、C2H6、H2S、Ar,O2含量低于檢出限。H2S的存在與O2的特征表明,流體具有還原性。

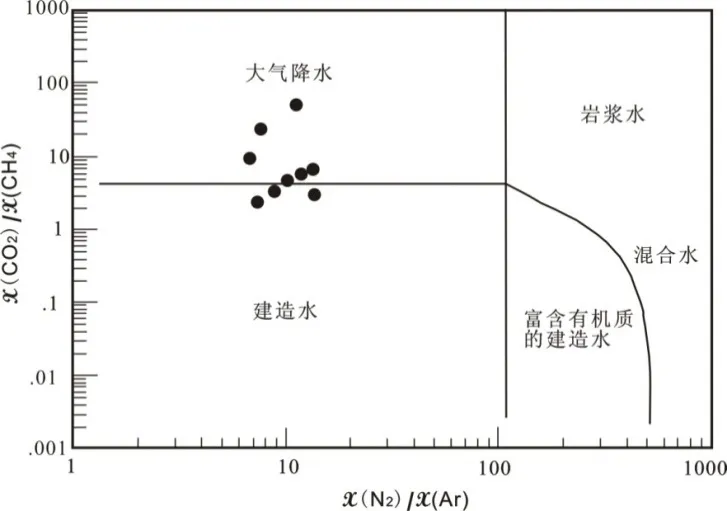

Norman[12]通過計算,提出流體的CO2/CH4—N2/Ar關系可進行來源的示蹤。將氣體成分特征比值CO2/CH4、N2/Ar投圖(圖3),投點全部落入大氣降水范圍內,而石英落在大氣降水與建造水交界處,可見成礦流體具有大氣降水與建造水雙源混合的特征。

但包裹體氣相成分結果顯示O2的含量非常低,可能是源于大氣降水的那部分流體是在盆地深部經過加熱、循環所致。

圖3 流體包裹體x(CO2)/x(CH4)—x(N2)/x(Ar)圖解(據Norman[27],1999)

3.3 流體包裹體氫氧同位素組成

螢石礦物δDV-SMOW為-79.4‰~-65.9‰,平均為-73.03‰;與輝銻礦共生石英δDV-SMOW為-105.8‰~-128.1‰,平均為-114.28‰;螢石礦物中沒有測得有效的δ18OV-SMOW結果,與輝銻礦共生石英礦物δ18OV-SMOW為3.8‰~6.2‰,礦物平衡水δ18OV-SMOW為-7.8‰~-10.2‰,平均為-8.54‰。

將δ18OV-SMOW與δDV-SMOW進行雙變量投影(圖4),顯示投點呈分散狀態落入雨水線(MWL)右下側,部分落入建造水區域,反映成礦流體來源于加熱的大氣降水和建造水。

圖4 流體包裹體δD對δ18O投影圖

4 流體混合成礦機制

混合也是一種水巖反應,但這種水-巖反應比熱液與巖石之間的反應時產生礦質沉淀效率要高得多。作為“沉積——改造型層控礦床”(王津津[13],2011b),晴隆銻礦成礦作用分為兩期:埋藏成巖期與構造改造期。

埋藏成巖期(印支-燕山期),在上覆地層沉積壓實與擠壓應力的條件下,驅使地層建造排水(包括孔隙水、層間水、結構水等),形成盆地流體在壓實作用與流體熱增壓的作用下,在地層深部循環,通過與凝灰巖層進行水巖反應,萃取Sb元素初步形成成礦流體,浸染狀構造輝銻礦石可能是該時期的產物。在這個時期地層處于增溫增壓過程,處于相對“圈閉”的環境,并未產生大規模的礦質沉淀卸載。

構造改造期(燕山晚期—喜山早期),構造背景主要為造山后伸展運動。晴隆銻礦邊界斷層、內部北東向次級斷裂、古巖溶不整合面組成復式半地塹的礦田構造樣式(胡煜昭,2014;2017[14]這個時期主要表現為構造的張開以及斷陷盆地的發育,溝通外界環境與成礦系統,形成開放體系,大氣降水源源不斷地進入,并與含礦的地層建造水混合。混合作用主要發生的有利空間如古巖溶不整合面、北東向構造、裂隙發育區等,富集成礦。

5 結論

(1)晴隆銻礦成礦溫度范圍為125℃~200℃,鹽度變化范圍為(0.35~2.24)wt%NaCleq,流體密度在當時溫度下變化范圍為0.88g/cm3~0.95g/cm3,成礦流體屬低溫-低鹽-低密度流體;

(2)流體包裹體氣液相成分結果表明,成礦流體屬Ca2+—Na+—Cl-—F-型體系,氣體成分包括H2O、CO2、N2、CH4、C2H6、H2S、Ar。

(3)成礦流體主要來源于大氣降水和地層建造水,二者的混合是晴隆銻礦重要的成礦機制。