云南瀾滄滴水坎箐鉛礦成礦地質條件淺析

洪建磊,程云茂,黃金龍,李 剛,趙艷林

(西南有色昆明勘測設計(院)股份有限公司,云南 昆明 650093)

滴水坎箐鉛礦位于云南省瀾滄縣小拉巴鄉境內,處于昌寧-瀾滄〈造山帶〉Pb-Zn-Ag-Cu-S-Hg成礦帶內,具有優越的成礦條件。成礦帶分布有較多的鉛、鋅、銅、鎢、錫等礦床,尤其以瀾滄老廠鉛鋅礦較為有名。發育一系列鉛、鋅、銅等多金屬元素組合異常,成礦潛力巨大。

1 區域成礦地質背景

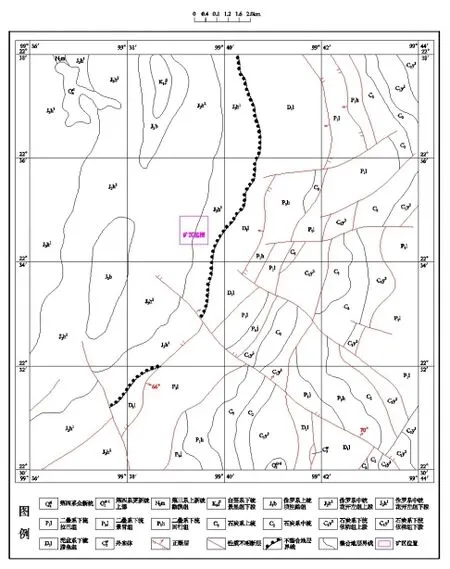

滴水坎箐鉛礦位于岡底期—念青唐古拉褶皺系中昌寧—瀾滄褶皺帶的南段之孟連褶皺束中的勐梭—勐馬寬緩復向斜東翼,為東西兩個變質帶(西盟群和瀾滄群)夾持部位,習慣上稱孟連古生代裂谷。經華力西運動褶皺回返,再經燕山運動、喜山運動,斷裂構造更復雜,構造線與地層界線基本一致,主要為北北東向,地層以中——新生代地層為主(圖1)。

2 礦區地質特征

2.1 地層

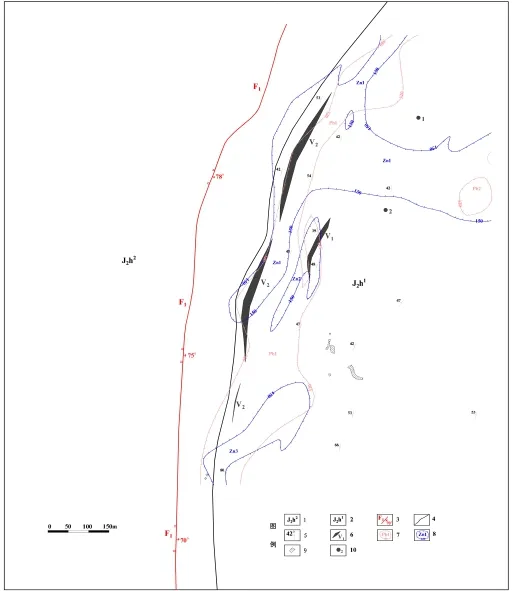

區內出露地層為侏羅系中統花開左組(J2h),為一套海陸交互相的紅色碎屑巖,可劃分為2個巖性段(圖2)。

花開左組上段(J2h2):紫紅、黃灰、黃綠、灰、灰綠色薄至中層狀頁巖、砂質泥巖、粉砂質頁巖和鈣質粉砂巖,夾泥質灰巖扁豆體和透鏡狀石膏層,常稱雜色泥巖段。厚度大于400m。為礦區成礦隔擋層。

花開左組下段(J2h1):灰白、紫紅、灰紫色中至厚層狀中至粗粒含礫石英砂巖和長石石英砂巖、礫巖、砂礫巖,該段由粗到細構成多個沉積旋回,常稱砂礫巖段。厚度大于300m,是本區含礦地層。

2.2 構造

礦區位于西盟褶皺束之勐梭—勐馬寬緩復向斜東翼,區內構造相對簡單,主要構造為勐梭—勐馬寬緩復向斜東翼單斜構造和分布于礦區中西部呈北北東走向的F1斷層。

2.3 礦體特征

(1)礦體形態、產狀及規模

滴水坎箐鉛礦區目前已發現有一定規模的礦體2條(V1、V2),另有礦點、礦化點2處(圖2)。礦體產于中侏羅統花開左組下段上部灰白色硅化、碳酸鹽化含礫長石石英砂巖、長石石英砂巖中,呈層狀、似層狀產出。

圖1 區域地質圖(據1∶20萬孟連幅地質圖改匯)

V1礦體:礦體位于礦區中部,礦體產狀277°~299°∠33°~63°,目前已控制礦體長約820米,最大控制傾向延伸約345米,礦體厚1.15m~18.34m,厚度變化系數79.71%,平均厚度7.89m;Pb品位1.00%~5.68%,品位變化系數59.88%,平均品位2.21%。礦體沿走向有尖滅再現,膨脹縮小的現象。

V2礦體:礦體位于礦區中西部,礦體產狀279°~296°∠43°~65°,目前已控制礦體長約925米,最大控制傾向延伸約223米,礦體厚1.25m~20.83m,厚度變化系數81.80%,平均厚度5.75m;Pb品位1.05%~5.17%,品位變化系數45.67%,平均品位1.68%。礦體沿走向連續性較好,傾向被F1斷層錯斷。

圖2 滴水坎箐鉛礦區地質簡圖

(2)礦石質量

鉛礦物原生礦主要為方鉛礦,次生富集的主要為靠近地表氧化形成的白鉛礦等,脈石礦物有石英、長石、方解石、白云石等。

礦區的礦石結構主要為它形粒狀結構,膠結結構,侵蝕結構,礫狀結構。構造主要為層狀構造、浸染狀構造、星點狀構造、脈狀構造、致密塊狀構造。

礦區礦石類型可以分為氧化礦石和硫化礦石兩種,上部有少量氧化礦石,下部為硫化礦石,其中以硫化礦石主。

(3)圍巖蝕變

礦區礦體圍巖蝕變較強,礦體與圍巖之間界線清楚,圍巖蝕變以硅化、弱碳酸鹽化、黃鐵礦化、褐鐵礦化為主,這些蝕變表明,本區在沉積——成巖、成礦及成礦期后,構造運動和含礦熱液活動,給本區現有礦體的形成提供了必要的改造條件。

3 成礦條件

3.1 地層

(1)容礦地層的形成環境

區內容礦地層形成于花開左組與下伏臘壘組不整合面之上,并且在含礦層中發育有含礫長石石英砂巖、砂礫巖,表明在容礦層形成之時,曾發生過風化剝蝕,這也為形成容礦層打下了物質基礎。

(2)容礦巖石孔隙度

區內容礦巖石主要為含礫長石石英砂巖、長石石英砂巖。礦石礦化強度與含礦巖石的粒度、孔隙度存在明顯相關關系。根據巖礦鑒定分析,礦體頂底板巖石石英顆粒小(一般為0.1mm~2.0mm)、孔隙度低,膠結非常緊密;含礦巖石石英顆粒相對較大(一般為0.15mm~3.0 mm,最大達5.0mm)、孔隙度高,巖石膠結相對較低,對成礦物質的沉淀、富集提供了空間。

(3)地層的元素富集特征

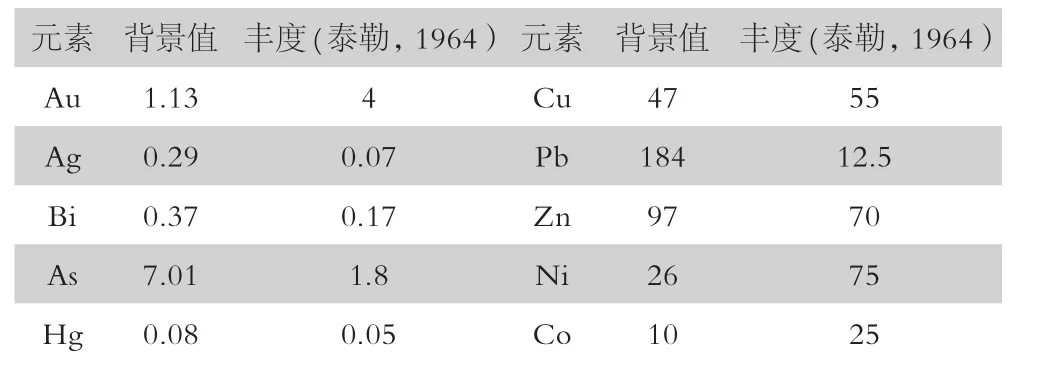

元素在工作區內的地球化學分布主要受其內因—不同地質單元地球化學特征的制約,其次受后期成巖作用及表生地球化學作用的影響,是區內基礎地質及礦產普查的地球化學信息庫。本區元素分布特征見表1。

工作區除Au、Ni、Co、Cu是低背景值區外,其他元素都是高背景值區,特別是Pb、Ag、As屬于特高背景值區。這幾種高背景值測量元素的地球化學分布特征反應了區內花開左組下段中Pb元素明顯富集,地層中Pb元素的大量富集,為成礦提供了成礦物質來源。

表1 背景值與元素克拉克值(金的單位為PPb、其它元素的單位為PPm)

3.2 構造

礦區所在區域大地構造性質為一長期多旋回發展的優地槽褶皺帶[1]。大地構造屬于Ⅱ級構造單元的昌寧—瀾滄褶皺帶的南段(該Ⅱ級構造單元包括3個Ⅲ級和兩個Ⅳ級構造單元),區域內主要內生金屬礦產的分布,明顯受Ⅲ級構造單元(孟連褶皺束)和Ⅳ級構造單元(大力梭—勐阿復背斜)的控制[2]。

(1)斷裂

區域內鉛鋅礦床(點)從成礦特點看,都具有沉積一改造特征。礦點分布受一定地層層位控制,該地層中,鉛鋅等元素含量較高,形成異常并與之重合。因此,可視為沉積形成的礦源層。后期的斷裂構造運動,主要是燕山晚期一喜山早期的斷裂構造運動,促使礦源層中的鉛鋅等金屬離子進入熱液,然后在層間裂隙或構造破碎帶內,以充填的形式成礦[2]。

礦區內更是如此,目前已發現的鉛礦體、礦點以及土壤異常均分布于北東向的F1斷層東側(圖2),說明該斷層為礦區的導礦斷層,直接控制著礦體的成生與發展。其為地下鹵水的流通提供了條件,為鉛礦的進一步富集具有一定的控制作用;另外成礦地層的巖石粒度大、孔隙度高的地段往往是鉛淋濾富集的有利場所。

此外,區內鉛礦物的產出與礦層中方解石脈、石英脈關系密切,也證明了斷層對礦體的影響與控制。

(2)褶皺

區域褶皺的特點是其軸向與區域性斷裂走向和地層走向基本一致,以近北北東向為主。其與成礦的關系表現在:大型褶皺的翼部多發育次一級褶皺,在次一級褶皺的的核部及傾末端,巖層由于多次受力,易形成斷裂,為熱液鹵水的流通運移提供了通道;同時這些部位多次受力后造成含礦巖層孔隙度進一步增加,具有較好的儲礦空間,為鉛礦的富集提供了條件。

礦區位于區域性勐梭—勐馬寬緩復向斜東翼。由于受長期構造作用的影響,在區內形成了較好的成礦條件。

3.3 巖相古地理

自晚古生代開始,本區處于海槽裂谷的環境。在東西向擠壓力作用下,發生南北向張裂,異致了該區的沉降。其西界為上元古界西盟群變質巖系,東界為上元古界瀾滄群變質巖系。

由于斷陷區基性巖漿噴發,地幔物質被帶入海槽,加上部分鉛鋅等金屬元素來自兩側被剝蝕的山地,因此,中侏羅統花開左組(J2h)含礫石英砂巖、長石石英砂巖、下石炭統依柳組(Cly)的基性火山巖、中石炭統一下二疊統的碳酸鹽巖、下二疊統拉巴組的碎屑巖、硅質巖等,成為賦存鉛鋅等金屬元素高的礦源層。土壤地球化學相水系沉積物的鉛鋅異常以及重砂異常,均出現于上述層位,特征是土壤地球化學異常,完全與之重疊。礦化點亦賦存于上述層位中。因此,特定的古地理環境,富含鉛鋅等金屬元素的沉積,是礦帶形成的基礎[2]。

4 結論

(1)侏羅系中統花開組下段中鉛元素含量高,是礦區的礦源層,為成礦提供了物質來源。

(2)花開左組下段含礫石英砂巖、長石石英砂巖砂巖,巖石石英顆粒相對較大、孔隙度高,是成礦流體沉淀的有利場所,是礦體的產出層位,花開左組上段泥巖、砂質泥巖為礦區的隔擋層。

(3)北北東向的F1斷裂為礦區的導礦構造。

(4)燕山晚期—喜山早期的構造活動對礦區鉛鋅成礦提供了熱動力條件。