量子科學,爭奪未來不單有“情懷”

王煜

如今,量子科學是世界強國都在爭分奪秒不懈攻克的焦點,是“未來的科學”。在這一領域,中國已經領跑世界。就在最近的2018年6月底7月初,中國科學技術大學潘建偉帶領的團隊在國際上首次實現18個光量子比特的糾纏,再次刷新量子糾纏世界紀錄,也同步刷新了所有物理體系中最大糾纏態制備的世界紀錄。

這樣的成就,如何得來?“量子”這個看上去神秘高深的概念,何以變得越來越為常人可感可知?從中國科技大學副校長、著名物理學家潘建偉以及清華大學副校長、著名物理學家薛其坤這兩名中國量子科學領域代表的故事中,我們或許能一窺其中奧妙。

生命中的三個紀念日

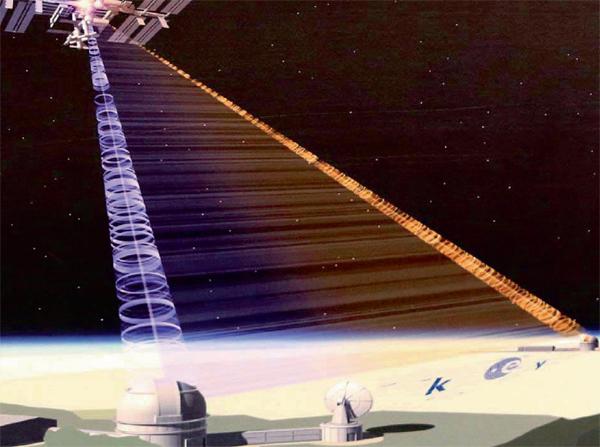

北京時間2016年8月16日凌晨1時40分,全球首顆量子科學實驗衛星“墨子號”從酒泉衛星發射中心成功發射。“墨子號”升空后一年的時間里,在世界上首次實現千公里量級的量子糾纏分發,并完成了從衛星到地面的量子密鑰分發以及從地面到衛星的量子隱形傳態,這標志著中國在量子通信領域的研究在國際上達到全面領先的優勢地位。

這樣優勢的建立,與中國科學院院士、中國量子通信科研的領軍人物潘建偉密不可分。“在中國,人們稱他‘量子之父。”英國《自然》雜志發布的2017年全球十大科學人物榜單中,對入選的中國科學家潘建偉的第一句介紹這樣說。“墨子號”升空的那一天,也被潘建偉認定為自己生命中的三個紀念日之一。

第二個紀念日,是1987年9月4日,他去中國科學技術大學物理系報到的日子。在那里,他開始了量子科研之路。回憶年輕時的求學經歷,潘建偉說:“小學時寫拼音對于我來說是最折磨人的事情,但是后來我發現上了初中,沒想到還有這么簡單的學科,那就是物理。”

潘建偉首次讀到愛因斯坦的自傳小序時,覺得自己選的這條路是非常正確的。愛因斯坦在文章里提到:我們在世界上通過努力,填飽自己肚子是很容易的;但是如果僅僅滿足于此,而沒有其他的追求的話,恐怕不能成為一個獨立的人。“他說做物理方面的研究,其實是對自己心靈上的一種解放。這寫得太好了,就寫出我自己的心聲。”

從此愛因斯坦成為他的偶像。在本科畢業論文中,潘建偉選擇站在愛因斯坦一邊,集中研究、總結了量子世界的各種佯謬。但有意思的是,他此后二十多年的探索越來越給出證據:不相信量子奇妙的愛因斯坦,犯了錯誤。

2001年3月14日,這是潘建偉的第三個紀念日。這一天,潘建偉在中科大負責組建了量子物理和量子信息實驗室。這個愿望,在他1996年赴奧地利維也納大學,來到量子力學的世界級大師安東·塞林格的實驗室攻讀博士學位時就已經立下。當時,塞林格問他將來的打算是什么?潘建偉答道:“我希望能夠在中國建一個像你這樣世界一流的量子物理實驗室。”

觸動潘建偉做這件事的,是他在留學時看到的一部紀念中國“兩彈一星”元勛影片中的故事。“當時一位老先生叫郭永懷,他因為飛機失事不幸遇難了。但是后來別人發現他和他的勤務員緊緊抱在一起,尸體都燒焦了,是為了什么呢?原來他為了保護在基地帶回來的數據。我當時看到,真的是淚流滿面。我說一定要回去為國家做點事情。”

以這樣的情懷,加上“花10倍的時間做一件重要的事,比一倍時間做10件不重要的事情要好得多”的信念,潘建偉帶領他的團隊,在塞林格實驗室的單光子單自由度量子隱形傳態實驗之后18年,打破國際權威學者的“不可能”預言,實現了單光子多自由度的量子隱形傳態。接下來,還有一系列的突破,使中國在量子通信領域至少領先世界15年以上。

然而潘建偉并沒有滿足于“世界一流”。他提出,要把實驗室開成“百年老店”,如同德國馬普所、英國卡文迪許實驗室。

“百年老店首先要有一種傳統。如果就靠一個人,可能他在的時候做得比較好,慢慢他年紀大了,可能隊伍就萎縮了。”潘建偉催促團隊里的年輕人,趕緊開辟新方向,獨立開展工作,而不是由他繼續主導新方向的討論和選定。

潘建偉說,他特別希望再通過大概十年左右的努力,能夠讓量子通信走向千家萬戶,讓大家能夠感受到它的用處。“我們在拼命地做,在努力地做,如果做成,也許可以成為下一個值得紀念的日子。”

兩次39分與“7-11”

日常生活中,人們使用電腦時會遇到機器發熱、能量損耗、速度變慢等問題,這是因為常態下芯片中的電子運動沒有特定的軌道、相互碰撞從而發生能量損耗。而量子“霍爾效應”則可以對電子的運動制定一個規則,讓它們在各自的“跑道”上規律地高速前進,解決上述問題。

然而,量子霍爾效應的產生需要非常強的磁場,相當于要外加10個計算機大的磁鐵,這不但體積龐大,而且價格昂貴,不適合個人電腦和便攜式計算機。不需要外磁場的量子霍爾效應,也就是“反常霍爾效應”,該理論被提出后的130多年來,人們一直未能找到能實現這一特殊量子效應的材料體系和具體物理途徑。

2013年4月10日,中科學院院士、清華大學的薛其坤帶領他的團隊在北京宣布,首次從實驗中觀測到量子反常霍爾效應。美國《科學》雜志對該發現的論文給出評價:“這篇文章結束了對量子反常霍爾效應多年的探尋,這是一項里程碑式的工作。”諾貝爾物理獎得主、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧評價其為“諾貝爾獎級的發現”。這項重大基礎物理學成果,被認為“很可能引發一次信息技術革命”。

薛其坤年少時,從來也沒有想到過將來自己會成為物理學家。從山東大學本科畢業后,他被分配到曲阜師范大學物理系,后來一心想報考哈工大的研究生,也只是因為覺得讀研究生之后能做科學家、搞研究,很神圣很幸福,他是懷著一顆對科學樸素向往的初心。

然而,第一年考研,他的高等數學只考了39分。兩年后,他報考中科院物理所,但物理也只得了39分。他沒有放棄,再次嘗試,終于考入中科院物理所。

幾年后,薛其坤赴日本仙臺的東北大學研究所讀博,他的生命發生了重要轉折。身在他鄉、語言不通、沒有朋友、家人相隔,這些都還不算什么。對他最大的考驗是博導櫻井利夫極其嚴格的治學方式,這個實驗室的規矩是:每個人每周都要工作6天,早上7點來實驗室,晚上11點之前不許離開,不然,導師的臉色會非常難看。這就是“7-11”。

薛其坤回憶說:這讓他有了徹頭徹尾的改變,從“自由散漫”,變成像時鐘一樣準確的作息。他的生活在強大的外壓下變得極其簡單,每天都是實驗室和宿舍“兩點一線”,整個人的身心一下子都撲到了科研上。

他說:“那時候,每天就是三件事,吃飯、睡覺、搞科研。太困了,就坐在公共衛生間的馬桶上,悄悄瞇一會兒。”他感覺異常孤單,跟家人通電話,幾乎要落淚。剛到日本時,他一年中會有七八個月是想放棄、想回國、想回家。

在這種考驗下,薛其坤終于在博士讀到第六年的時候,開始接近最初的夢想——實驗取得了一定成果,他也開始體會到科學研究的美妙。“你要想讓自己真正的快樂,你必須追求極致。”回首那段時光,薛其坤感慨。

1999年,七年的博士求學結束后,入選中科院“百人計劃”的薛其坤回國。接下來的20年里,他繼續保持著“7-11”的作息規律,沒休息過一個完整的假期和周末,每年平均工作時間在330天以上,每天工作時間在15小時左右,年平均工作時間高達5000小時。

在宣布觀測到量子反常霍爾效應之前,薛其坤和他的團隊經歷了四年的不斷嘗試與不斷失敗。薛其坤常常給團隊打氣說:“全世界都試圖攻克這個難題,我們必須要抓緊時間!科學發現特別是重要發現,只有第一,沒有第二,我們只有沖,沒有退路!”

在他看來,除了科研,當一名大學老師更重要的是對學生價值觀的塑造,要盡一切可能,培養對社會有用的、正能量的人才。

薛其坤沒有規定他的學生必須要完全遵守“7-11”的作息,但是對他們在學術規范、學術態度上的訓練,絲毫也不含糊。如果有學生犯了錯,他嚴肅批評教育,把犯錯誤的原因分析清楚,讓學生發自內心地理解。甚至連學生論文中多出來的空格、錯用的標點符號他都會一一指出,手把手地分析如何改正。有人說這樣很浪費時間,但他并不認同,在他心中,對學生的教育沒有“浪費”之說。

關于未來,薛其坤希望能在有生之年解決高溫超導機理這個世界性的難題。在其他人眼中,薛其坤41歲就當選中科院院士,做出重大發現,是不折不扣的天才;但在他自己眼里,這些不過是因為他比其他人都更能拼上性命努力罷了。