中西方音樂思想在鋼琴作品中的表現*

——以譚盾的鋼琴組曲《八幅水彩畫的回憶》為例探究孔子與柏拉圖的音樂美學思想

李 想

(蘇州大學,江蘇 蘇州 215123)

一、孔子與柏拉圖的主要美學觀

(一)孔子—“仁”與“和”的概念

眾所周知,孔子是中國著名的大思想家、大教育家,但其實他還是一位音樂家,他對音樂有很深的見解。與其他的樂師相反,孔子在練琴中不僅僅是追求技術層面的熟練,樂曲的深層內涵與作曲者也是孔子理解音樂的重要角度。孔子學鼓琴師襄子,十日不進。師襄子曰:“可以益矣。”孔子曰:“丘已習其曲矣,未得其數也。”有間,曰:“已習其數,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有間,曰:“已習其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其為人也。”有間,有所穆然深思焉,有所怡然高望而遠志焉。曰:“丘得其為人,黯然而黑,幾然而長,眼如望羊,如王四國,非文王其誰能為此也!”師襄子辟席再拜,曰:“師蓋云《文王操》也。”(出自《史記-孔子世家》,引用自林語堂的《孔子的智慧》)

根據評論者王愛琴,代曉琴對于孔子的《論語》和《禮記》的研究,孔子的音樂美學思想應當是“仁”與“和”的完美結合。“仁”是衡量人的標準,更是善待人的方法。“孔子的學生樊遲曾經畢恭畢敬地去問老師什么叫仁?老師只告訴他兩個字‘愛人’。愛別人就叫仁。那么,怎樣做一個有仁愛之心的人呢?孔子說:‘己欲立而立人,己欲達而達人。能近取譬,可謂仁之方也已。’(《論語·雍也》)你自己想有所樹立,馬上就想到也要讓別人有所樹立;你自己想實現理想,馬上就會想到也要幫助別人實現理想。能夠從身邊小事做起,推己及人,這就是實踐仁義的方法。”①可見因為“仁”的存在,人們對待身邊的人才會友好關愛,而社會秩序才能和睦有序。孔子也曾經說“克己復禮”就是“仁”(《論語·顏淵》)。從這里看,孔子認為,“仁”是做人的根本。他的意思是關愛別人也要有衡量的標準。而“仁”與“樂”之間則有著緊密而不可分開的關系。

孔子認為音樂教育的核心在于“仁”。“仁”包含了一個人一切的美好品質,要想做到“仁”,必須提高自我的修養,完善自己的品行。“孔子把‘樂’的活動作為陶冶一個人心性和培養人具備‘仁’的品質的最好途徑。在《論語》中有這樣的記載:‘興于詩,立于禮,成于樂’,所以孔子非常重視詩、樂、文在道德培養和人性發展過程中的作用,認為是君子的必須課程。”②在這樣一個禮崩樂壞的社會形勢下,孔子超越了西周的禮樂教育,提出了“仁”的音樂教育思想,這何嘗不是一種大膽的嘗試?孔子認為,實施禮樂教育可以使人養成“仁”的品德。子曰:‘人而不仁如樂何?’(《論語·八佾》)意思是說:人如果不行仁道,樂的存在又有什么作用呢?“禮樂教育的作用在于規范人的行為,為國家培養人才。‘仁’就是要通過音樂教育的價值與‘仁’的規范密切結合,把音樂教育與國家的發展緊密相連。”③

“和”乃是天人合一,世界大同。“和”中包含了“美與善”,是衡量社會,也是衡量音樂的最高準則。音樂應該具有積極的教育作用,幫助社會達到和諧統一,風氣良好,百姓安居樂業,它的最終目的就是通過“和”來達到社會和諧,天人合一。“和”表現出孔子贊同音樂多樣化,但是要具有統一性。多樣性中的統一性可以分為兩個角度來討論:第一個角度是社會中的求同存異。生存在這個社會中的每個人都是獨立的個體,每一個人都有不一樣的存在方式,但是所有人在一起便組成了這個社會,所有人的整體都為了社會的平衡持續發展做著相同的努力;第二個角度是音樂中的求同存異。不同的樂曲之間看似沒有任何聯系,但是它們的組成元素都是相同的,即調式,節奏和樂器。這三者都可以獨立存在,卻也可以結合在一起做出很多不同的變化。

“中國音樂美學的‘中和’音樂觀,以平和、恬淡為美,講求溫柔敦厚,‘樂而不淫,哀而不傷’(《論語·八佾》),‘和而不同,違而不犯’(‘違而不犯,和而不同’,出自孫過庭《書譜》,孫氏的‘和而不同’是套用了孔子的話)的整體平衡與和諧,這始終是中國傳統音樂基本的審美要求和準則。”④儒學的中和觀是研究音樂的重要歷史依據,中和之美也就是和諧之美體現在事物的整體性與情緒的控制性。音樂作品的整體性可以從整首作品的宏觀概念上來考慮,也可以從作品中的不同樂章的齊整與平衡的概念上來考慮。而情緒上的控制性則需要收斂與含蓄的表達。孔子的音樂思想提供給后人很多的思考與研究空間,是中國的音樂美學思想中不可或缺的瑰寶。而在西方,也有一位這樣的大哲學家,他的哲學觀念深刻的影響著中西方,他就是柏拉圖。

(二)柏拉圖—“節制”的概念

在孔子提出儒學思想的同時代,古希臘哲學家、思想家和教育家柏拉圖提出了西方客觀唯心主義哲學。他是第一個最早愿意花很多時間去討論音樂的哲學家,他的音樂美學思想的核心是“理念”。他在中年與晚年擬定了兩個理想國的計劃,企圖實現他的政治理想。他對文藝方面所提出的觀點,也是從政治角度提出與解決的。柏拉圖對于音樂的概念離不開他的主要哲學主張。他認為音樂應該是有節制的,這種節制的特質能反映出音樂本身的美,而音樂本身的美是最理想化的概念。音樂同時也應該具有教育的目的,他充分強調了音樂的社會功能。

柏拉圖認為詩歌是至高無上的藝術。就如他說“至于我們,為了對自己有益,要任用較為嚴肅較為正派的詩人或講故事的人,模仿好人的語言,按照我們開始立法時所定的規范來說唱故事以教育戰士們”⑤,根據這點,可以判斷出柏拉圖認為詩歌是首位的。從《理想國》卷三所說“那么就詞而論,我想唱的詞和說的詞沒有分別,必須符合我們所講過的那種內容和形式”⑥可以看出,有無音樂,詞都一樣,音樂無法改變詞,詞有自己的格律,好詞帶來好音樂,壞詞帶來壞音樂。音樂雖然無法與詩歌比較,但是柏拉圖認為音樂也是很重要的。

節制的特質是柏拉圖重要的音樂美學觀之一。節制指的是不夸張,含蓄,情緒不能過于激動,只有擁有節制特質的音樂出現,被一代又一代的人傳承,城邦才不會脫離理想的現況。這與儒家的“中和”音樂觀有著異曲同工之處。柏拉圖同樣認為音樂需要被控制,而體現音樂的節制可以從三個方面入手:調式,節奏和樂器。這三個方面組成了音樂,而要令音樂擁有節制的特質,就必須要控制這三個方面。

古希臘的音樂調式是根據地區所得名的,每個地區有自己的風格與倫理性質。“柏拉圖認為呂底亞調式太過悲哀,而伊奧利亞調式則是靡靡之音,他排斥這兩種調式。他贊同的調式是多利亞和佛里吉亞兩種,因為這兩種調式有為他所肯定的倫理性質。”⑦柏拉圖認為音樂應該是簡單的,有節制的,所謂靡靡之音的音樂會給人帶來不好的影響,音樂必須要帶給人們美好與快樂的情感。

節奏是音樂的一個重要組成部分,它應該避免復雜化,而且要去模仿勇敢和聰慧的品質,從而達到與音樂一起去配合歌詞,即詩歌,而不是讓歌詞來順應節奏與音樂。“柏拉圖認為音樂的美與不美要看節奏的好壞,節奏的好壞要看語文風格的好壞,語文風格的好壞要看心靈的好壞。從這句話的順序來看是一個逐層遞進關系,反過來看,卻是一個由內向外一個決定一個的關系,即心靈美決定語文美,語文美決定節奏美,節奏美決定音樂美。”⑧可見節奏與音樂都是服務于歌詞的,而歌詞才是決定心靈的重要因素。

“柏拉圖排斥一切多弦多音階的樂器進入城邦,例如,銅弦琴,三角琴,還有奧洛斯笛,以及仿奧洛斯笛造成的其他多音階的樂器。他認為應該選擇弦子較少,音階簡單不復雜的樂器,例如,豎琴和臺琴。”⑨不過柏拉圖沒有解釋他為什么排斥復雜的樂器。根據上述選段,結合柏拉圖認為音樂要有節制的特質,而節制的特質里包含簡單的節奏和非靡靡之音的調式,加上樂器的作用是為了演奏音樂這些依據,我個人認為簡單的樂器也是表達音樂有節制特質的其中一個方面。

從上述三個方面可以看出在柏拉圖的美學思想中,音樂的正確方向應該是體現秩序和勇敢,而實現秩序和勇敢就要學習有節制的音樂。音樂的節制主要體現在調式上,即拒絕靡靡之音,提倡聽到后可以帶給人們勇敢的多利亞和佛里吉亞調式;節奏上,簡單的節奏是音樂中必不可少的;還有樂器上,那就是樂器是用來演奏勇敢而不復雜的調式與節奏的,所以它必須是弦少,音階簡單的。節制的音樂可以幫助人們認識與實現道德,同時規范人們的行為,正如孔子“仁”的觀念一樣,最終人們便可以建立起一個美好的、理想的城邦。

二、譚盾鋼琴組曲《八幅水彩畫的回憶》

(一)創作背景

譚盾,中國著名作曲家、指揮家。他的作品涉足很廣,而且極具西方現代色彩又飽含深厚的民族性,在國際音樂盛典上獲獎無數。他21歲考入北京中央音樂學院作曲系,29歲在紐約哥倫比亞大學深入學習西方現代音樂創作并獲得音樂藝術博士學位。譚盾是一位成功的中西文化教育下的音樂家,他也是聯合國教科文組織在中國的第一位大使,致力于傳承消亡中的傳統文化。

鋼琴組曲《八幅水彩畫的回憶》是本文的主要研究對象,這是譚盾年輕時的作品,是思鄉之作。自從2003年鋼琴家朗朗在美國卡內基音樂廳的完美首演以來,廣受人們的喜愛。這部作品創作于1978年,是譚盾從湖南到北京中央音樂學院學習后創作的一首作品,這段時期是譚盾進入專業創作領域學習的初始階段。

作品共有八個樂章,其中四個樂章采用湖南民歌素材,分別是《逗》、《山歌》、《聽媽媽講故事》和《歡》。《八幅水彩畫的回憶》都是按照中國五聲調式來定調的,雖然記譜法與寫作手法都是西方化的,但是五聲調式帶給聽覺上的感覺是一下就可以辨認出來的。我研讀了鄭發奮的文章《游走于東西方文化藝術之間-“譚盾音樂現象”解讀》,發現譚盾從小的生活環境與這部作品的關系密不可分。譚盾出生于湖南長沙郊區思茅沖,自幼深受中華楚文化的影響。他的家就在墳山旁邊,那里每天埋葬的時候都要由巫師來主持喪禮,演奏哀樂。這些鬼氣巫風,還有大自然的聲音慢慢地激發了他對于聲音的好奇與敏感,為他日后形成自己獨特的創作風格埋下了伏筆。其實,中國文化背景是譚盾擺脫不了的根,在他接觸西方文化之下,這兩者勢必會對譚盾的創作產生很大的沖擊。

(二)音樂分析—“仁”,“節制”與“和”的體現

情感的描述是譚盾在《八幅水彩畫的回憶》中非常重視的部分。透過音樂的描寫,譚盾將自己對于家鄉的思念展現得淋漓盡致,同時勾起無數在外漂泊的人的鄉愁。

在我們討論到這首作品如何體現哲學概念之前,我們先要了解譚盾善用了模仿的技巧呈現整部作品,利用模仿來喚起情感。我將在下文舉三個例子來討論:首先,《秋月》是譚盾剛到北京學習時寫下的第一部作品的第一樂章。在北京欣賞月亮與在長沙并沒有不同,只是譚盾的心境卻不同。來到北京求學,孤獨感和思鄉情結成了他最大的敵人,陌生的學習環境給了他約束感,他望著頭頂上的同一輪圓月,卻沒有了無拘無束的熱情,這才發現他對家鄉的依賴有那么深。

在音樂技巧的表現上,譚盾在樂曲開始時利用右手連續的十六分音符模仿漂泊不定的云,它們一直在流動著(見譜例一)。

譜例一

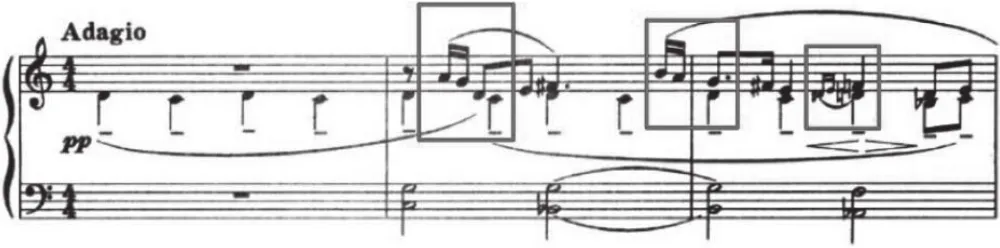

接著左手的八分音符與四分音符帶來的漸強與復雜感逐漸明朗,好似秋天那又圓又大的月亮突然出現了(見譜例二)。

譜例二

然后,經過了一段很長的漸強之后,樂曲做了漸弱處理,朦朧感變強了,左右手的配合在模仿從遠處飄來的云朵,把這一輪圓月給遮住了。《秋月》中的情感模仿也很明顯,例如樂曲開頭,沒有拍號,“Adagio rubato”節奏自由的慢板,好像回憶還停留在家鄉秋季的夜晚,涼爽自由,無拘無束(見譜例三)。復雜的左右手相互配合的節奏仿佛在暗示著后面捉摸不定的情緒。

譜例三

然而,樂曲在第二小節出現了拍號,情感很快就轉變為陰郁黯淡,“piu mosso”的標記也加速了譚盾的悲傷情緒(見譜例四)。

譜例四

可是還好有這輪秋月作為寄托,樂曲在第十四小節回到了原速(見譜例五)。

譜例五

樂曲首尾呼應,開頭的動機在結尾時也出現了,仿佛譚盾經過了一番情感掙扎后,最終歸于平靜。這里可以看出,即使情緒上的波動再大,譚盾還是會在樂曲結尾處做出平和的處理,限制情緒的過分發展,這讓我們聯想到“節制”的概念-及時收斂情緒,不讓悲傷和孤獨感得以擴大。

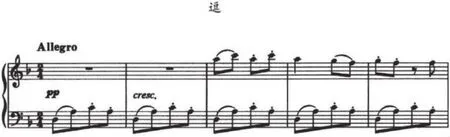

與表達“孤獨感”的《秋月》不同,第二樂章《逗》是建立在歡快的情緒上的。從《逗》的片段中我們可以看出這個樂章的節奏型比較簡單,樂曲開始時左手持續的八分音符重復了八個小節,右手在做著八分音符與四分音符交替的動作(見譜例六)。從聽覺上來說,情感非常歡快,好像在模仿家門前嬉戲

譜例六

打鬧的兒童,天真活潑的情緒充滿了整個樂章。從第十三小節開始,主題落在主調上,并且高八度呈現,仿佛譚盾在幻想著自己兒時玩耍的情景,回想起來滿滿都是幸福與快樂(見譜例七)。簡單的節奏和適當的強弱對比,既表現出此樂章歡快的情緒,又不過度夸大,同樣是一種“節制”的體現。

譜例七

情感的節制在在第一樂章《秋月》中體現在首尾呼應與樂曲結尾的總結上,而在第二樂章《逗》中,情感的節制可以表現在譚盾不過分夸大喜悅的情緒,適時收斂。從以上兩例可以發現音樂的模仿功能,這也正是柏拉圖認為音樂本身所具有的能力,音樂一旦開始模仿世間的事物或情感,它便具有了教育意義,正如樂曲中所體現出的思鄉與思母情結便帶出了音樂所具有的社會功能。也正如孔子“仁”的美學觀點,音樂只要發揮其教育的作用,人們便具有了世間一切美好的品德。音樂培養了人們的道德情操,陶冶了人們的情感,從而達到精神上的和諧。這樣的音樂讓我聽起來很有畫面感,容易勾起情感。雖然孔子并未強調過音樂的模仿能力,但是模仿的最終目的是傳達情感,影響人們的思考方式,從而起到教育的作用。聽過《八幅水彩畫的回憶》之后,不同的畫面出現在我腦中。譚盾通過模仿的技巧刻畫家鄉的思念之情,引人想念家鄉,緬懷傳統,但都有節制,這也正是孔子“仁”的音樂觀念的體現。

節制的特質也可以反映在譚盾如何鋪排他的樂章。放眼整部作品,八個樂章互相都存在著聯系:一個節奏復雜的樂章,后面跟著一個節奏簡單的樂章;一個情緒悲傷的樂章,后面跟著一個情緒明朗的樂章。第一樂章《秋月》,情緒低落,節奏復雜;第二樂章《逗》,情緒歡快,節奏簡單;第三樂章《山歌》透過復雜多變的節奏,讓人感到困惑和迷茫;第四樂章《聽媽媽講故事》,情緒明朗伴隨著簡單的節奏;《荒野》與《古葬》兩個樂章可以考慮為整首作品的高潮,悲傷情緒的最高點,節奏也越來越復雜;第七樂章《云》,情緒陰郁,節奏復雜;第八樂章《歡》,情緒高漲,節奏簡單。這樣具有均衡性的樂章安排實際上也是節制的體現,但更重要的是體現了“和”的概念,八個樂章之間一慢一快,復雜簡單的平衡交織下可以看出整部作品的多樣化中的統一性的特點,這讓我們回想到孔子“和”的音樂觀念,變化之中的平衡。

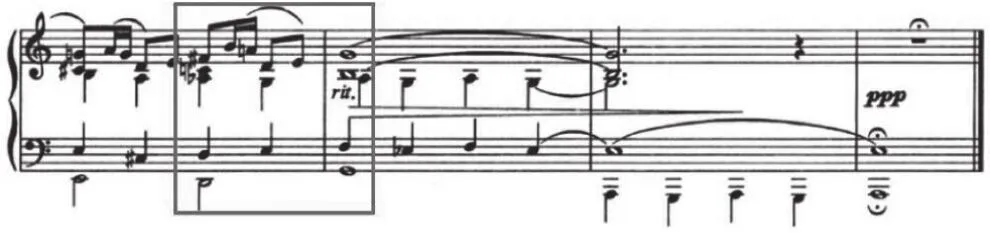

孔子很重視“和諧之美”的概念,正如我在上文中所提到的,“和”是衡量音樂,更是衡量社會的最高準則。《八幅水彩畫的回憶》不僅整部作品的鋪排體現出了“和”的音樂美學概念,單個樂章中也有相關的呈現。例如作品情緒的最高點,第六樂章《古葬》中和聲的處理便體現了“和”。其中,有非三度疊置的和弦,讓人聽起來非常不和諧,具有很強烈的色彩性。這些不和諧的和弦帶給人不舒服的感覺(見譜例八)。

譜例八

孔子在《樂記》中提到:“樂者,音之所由生也;其本在人心之感于物也。是故其哀心感者,其聲噍以殺。其樂心感者,其聲啴以緩。”(《禮記·樂記》)就是說“樂”是由聲音所構成的,它是由人心受到外物的刺激而產生的。所以心中產生悲傷的感情時,則發出急促低沉的聲音。心中產生快樂的感情時,則發出振奮奔放的聲音。古代舉行葬禮的時候,人們的心情肯定是難受的、悲傷的,譚盾將這一點融會貫通,并加以西方現代的創作手法,比如不協和音程與不規則的節奏使用,更栩栩如生地表達出人們在參加葬禮過程中的悲傷情緒。

但是,無論這些和弦帶給人的壓迫感多么明顯,它們畢竟還是會受到解決,而不會一直停留在悲傷的情緒上(見譜例九)。這也是一種“節制”的體現-適當收斂悲傷的情緒,不讓它泛濫。終于,在樂曲的最后,這些不和諧的音符都被解決了,好像葬禮結束了,一切都恢復了平靜,百姓都過著幸福快樂的日子,天下太平。《古葬》的結尾帶出了孔子“和”的音樂美學觀點,即這些和弦無論怎樣變化,最后還是會回到主調上。第六樂章《古葬》同時體現出了“節制”與“和”的美學觀點。同時,樂曲結尾處的解決也強調出柏拉圖最初的音樂美學思想,即音樂的最終目的是要達到社會和諧,人人都為建設美好的城邦而努力。

譜例九

無論是在分析或是在聆聽《八幅水彩畫的回憶》時,模仿的技巧總是深入人心,而樂曲的模仿中所表達出的情感更是啟發我們思考。這些情感不管是喜悅或是悲傷,譚盾皆用“節制”,不夸張的方式處理。而整部作品所圍繞的思鄉情結更是體現出音樂的教化功能,讓人聯想到“仁”的概念。多樣化中求統一的“和”也是理解這部作品不可缺少的美學觀念-不管是多變的情緒或音樂語匯,最終都會回歸統一。■

注釋:

① 于丹.于丹《論語》心得》[M].北京:中華書局,2006:16.

② 代曉琴.對《論語》中孔子音樂思想的解讀,p41.

③ 田曉紅,杜學元.孔子音樂教育思想探析[J].大舞臺,2008,04:60.

④ 王愛琴.“和”:孔子音樂美學思想的主旋律[J].河南大學學報(社會科學版),2009,02:107.

⑤ 柏拉圖 著,朱光潛 譯.理想國[M].北京:人民文學出版社,1983.

⑥ 同⑤

⑦ 宋祥瑞.柏拉圖音樂美學研究[J].南京藝術學院學報,2009,02:66.

⑧ 同⑦

⑨ 同⑤