普遍主義與地方自治:瑞典“福利市鎮”的經驗

潘文悅

20世紀70、80年代始,經過大量對福利國家的比較研究,“北歐模式”這一概念進入了政界、學界和大眾傳媒的視野。根據世界經濟論壇的報告,從2004年開始北歐國家的綜合競爭力一直穩居世界前十,在性別平等、可持續發展、創新能力等各項指標中,北歐國家也始終居于前列。2008年,當其他發達國家深陷世界性金融危機之時,北歐卻儼然“危機中的天堂”,2011年,“北歐經驗”成為當年達沃斯年會的重要主題。如果將人民能夠“養生喪死無憾”作為政府管理和服務的基本要求,以人民生活幸福作為政府存在的目的和矢志不渝的追求,那么北歐國家似乎提供了最好的樣板,它們展現的是一幅經濟增長穩定、勞動力市場和諧、收入分配公平、社會團結的圖景。

長期以來,北歐的福利制度一直吸引著學者的關注。不過,以普遍主義(universalism)為核心精神的北歐模式并非建立在中央權力高度集中的基礎之上,地方自治既是北歐國家的長期傳統,也在福利的提供方面發揮了重要作用,以至于有學者指出,將北歐國家的福利體制稱為“福利市鎮”(welfare municipalities)而不是“福利國家”(welfare state)可能更為恰切。平均來看,北歐勞動力總數中有約20%受雇于當地政府部門。2015年,丹麥地方政府的公共開支占全國總額的62%,瑞典的這一數據為48%,芬蘭為40%,挪威為33%,而OECD國家的平均比重為24%①Nordic local government. Retrieved May 9, 2018 from https://www.munifin.fi/sites/default/files/content_block/field_file/nordic_local_governments_0.pdf。集權與分權、全國性與地方性、普遍性與特殊性的互動,促使北歐國家不斷對福利制度安排作出調整,重新尋找普遍主義與自治權的平衡點。給地方更多自治權是20世紀90年代北歐地方政府改革的核心,而近年來福利的區域性不平等問題的加劇使得國家開始承擔更多的統籌協調職責。在北歐地區,瑞典的福利模式最為成熟,也最具代表性,其發展演變對于其他北歐國家具有示范效應。本文以瑞典為例,首先闡述“福利市鎮”的概念和關鍵特征,其次對瑞典地方政府的設置及其承擔的福利職能進行概述,最后分析瑞典中央政府應對福利的區域性不平等的平衡措施。

一、“福利市鎮”的概念與核心特征

“福利”的概念具有豐富的內涵,在不同的歷史階段、社會制度和文化傳統中有著對它不盡相同的界定。從最普遍的意義來說,福利是指一種良好的生活狀態;從政治體功能的角度來說,福利是一種利益的再分配方式,這種再分配既可以發放現金津貼和補助的方式完成,也可以通過為改善個人福利所提供的勞務性服務完成,即社會服務。北歐國家強調福利的普惠性和去家庭化、去市場化,因此,政府在福利制度的安排和現金性福利與社會服務的供給中居于核心地位。

很多研究將北歐的社會民主主義福利體制歸因于集權化的決策機制和資源配置方式,但事實上,北歐國家的學者普遍認為地方的政策選擇和參與、地方化的治理模式才是北歐模式的 關 鍵(Baldersheim & Rose, 2010:282-306;Blom-Hansen & Heeager, 2010:221-240)。現金性福利可以通過中央政府與地方政府之間的財政轉移發放,但社會服務的提供必須依靠地方政府的參與。而且,從以下兩個原因來看,平等普惠的福利國家可能比其他類型的福利模式更加依賴具有活力的地方政府:首先,唯有強大的地方政府才能對抗資本自發造成的社會性和空間性的不平等,為不同區域、職業、不同利益的人群提供國家標準的各項服務;其次,獲得當地社區支持的強大的地方政府,能夠為平等的福利項目確保相應的政治資源,特別是居民繳更多稅的意愿(Sellers & Lidstro¨m,2007:611)。福利國家的發展和地方政府規模與功能的變革有三個階段:第一階段是國家有能力應對福利國家的任務;第二階段是合理化國家控制宏觀經濟的手段;第三階段是合理化國家控制公共部門財政的手段。這些階段緊密相連,并且每一個階段都需要地方政府的參與:組織建構、多層規劃的引進、對當地稅收和支出的政府間控制等(Kjellberg, 1988:39-69)。

北歐國家地方政府的歷史最早可以追溯到19世紀早期或中期,它們的建立某種程度上是受南來的“自由”意識形態之風的熏染,同時也需要本地的政治和社會結構支持才能落地生根。丹麥和挪威分別在1837年和1841年通過了針對城市和農村的市政法,瑞典則在1862年通過市政法,四國中最晚的芬蘭也在1865年和1873年通過了針對鄉村和城市的市政法(B?ck,Johansson & Larsen, 2000:31-32)。二戰以后至20世紀80年代,北歐國家地方政府的作用逐漸增強,這表現在三個方面:一是地方政府活動領域的擴大,特別是在社會福利方面地方政府承擔了更多的職責,這表現在地方政府公共支出的大幅度上升;二是地方政府由單一的政策執行機構向政策規劃和執行機構轉變,對于區域內公民普遍關心的問題,地方政府擁有一定的決策權,中央政府也不再詳盡規定部分政策的細節,從而給地方留下變通的空間;三是減少基層政府機構的數量,在地方層面形成行政管理權的相對集中(竺乾威,1989:38-39)。事實上這些變革的內在動力也是為了讓地方政府能夠更好地實現其所承擔的福利職能。1954年至1970年間,丹麥的政府數量減少了80%,挪威減少了50%,瑞典地方政府的數量由原來的大約2500個減少到不到280個(B?ck,Johansson & Larsen, 2000:34)。

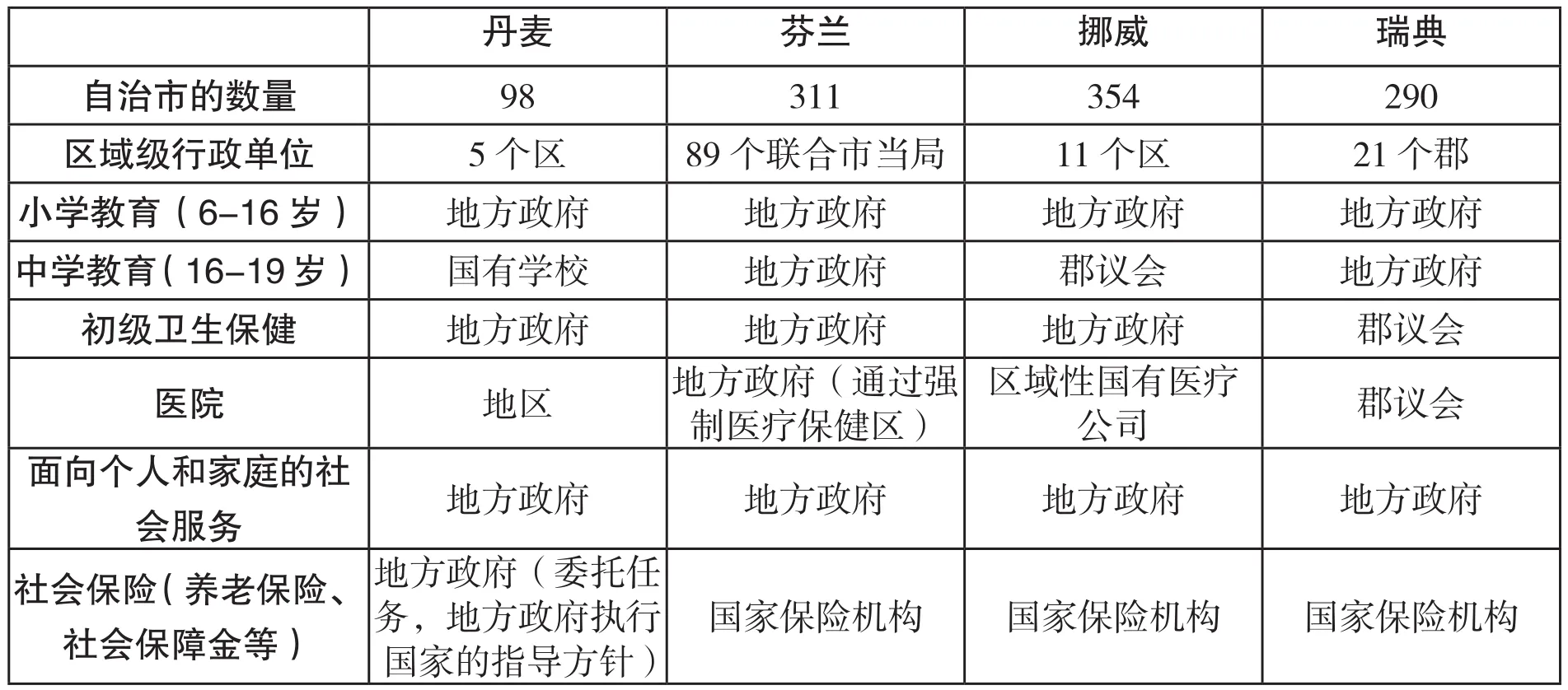

上世紀90年代過后,“新公共管理運動”的浪潮興起,去集權化成為各國地方政府改革的潮流。在這一潮流的影響下,北歐國家再次對地方政府進行了改革,這直接體現在地方政府區劃的新調整。很多政府任務都被移交給區域或地方層級的政府,同時,資金和人力資源也被從中央層面轉移到地方層面,只有當低一級政府不足以承擔其職能時,高一級政府才會接管。丹麥、挪威和瑞典的政府都由三級組成,即中央、地區和地方。北歐國家中間層級地方政府的設置并不是出于監督和控制更低層級的基層地方政府的目的,而是為了讓地方政府能夠更好地承擔與較大人口規模相適應的職能。中間層級政府與基層政府之間是平行而非上下級的關系,兩者承擔不同的責任。其中,芬蘭并不存在郡議會,但是存在由好幾個市組成的聯合市當局來處理那些單個市無法解決的公共服務提供問題。北歐四國各級地方政府的數量及其承擔的福利職能如下表所示:

表1: 北歐四國地方政府的數量和福利職能

由上表可知,北歐國家間對于地方政府福利職能的劃分方式不盡相同,在實際的制度運行層面和策略層面也存在區別。北歐國家的領土和人口規模有相當的差異:領土規模最大的瑞典約為45萬平方千米,最小的丹麥約為4萬平方千米;人口規模最大的瑞典約有1000萬人口,最小的挪威約有500萬人口。各市的人口規模也不一樣,以瑞典為例,最大的市擁有居民約935,000人,最小的市只有2,400人,平均各市的居民數量則為34,500人①Population in the country, counties and municipalities on 31/12/2016 and population change in 2016.Retrieved May 10, 2018 from http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/tables-and-graphs/yearly-statistics--municipalities-counties-and-the-whole-country/population-in-the-country-counties-and-municipalities-and-population-change/。可以想見,不同的國家和不同的市鎮在福利提供方面必然不會毫無區別。實證研究表明,各市政府的福利慷慨程度受到下列因素的影響:就福利接受者的數量而言,它與每個自治市社會問題的嚴重程度緊密相關,涉及人口流動率、殘疾人口的比例、失業人口的比例、移民的比例、單親家庭的比例等指標;就福利支持的力度和發放津貼的數額來說,社會黨代表和女性代表在議會中數量越多的市往往會給福利接受者提供持續時間更長、數額更多的補貼;自治市的富裕程度和人口規模也會對福利產生影響(Lien & Pettersen, 2004:344-365)。政策制定的“路徑依賴”則意味著當地的福利傳統和歷史延續性是地方政府決定社會政策的重要依據(Trydega°rd, 2000:571-597)。

不過,相比于其他地區的地方政府,北歐國家的地方政府之間仍然具有大量的共性特征,因而構成了一種獨特的地方政府類型,即“福利市鎮”。其主要特點包括:

1.地方政府幾乎承擔了所有的福利職能,并且福利職能被認為是地方政府最重要的職能。地方政府的主要福利職責包括兒童保育、教育、初級的衛生保健和社會服務。

2.地方政府是勞動力的主要雇傭者之一。在北歐國家,地方政府雇傭了20%-30%的國家總就業人數,大量勞動力在地方政府工作。

3.地方政府享有廣泛的自治權。地方政府擁有高度的稅收自主權,有權設定本地的所得稅稅率。要指出的是,稅收自主權只涉及征稅的標準問題,而不涉及稅收的來源。地方選舉產生的政客能夠對其責任范圍內的各項政策做出決定,由市議會和委員會為當地政府的運作制定指導性方案。在公共服務方面,地方政府擁有充分的自由,負責地方規劃、設置公共基礎設施、建立學校和醫院、決定公共服務的準入資質和收費標準等。

4.地方政府擁有集體決策的傳統。雖然存在一些特殊的強人市長,但是在北歐地方政府中更加普遍的是共識型、合作型的決策方式,而持續生產和提供高質量的福利服務則是這種共識的題中之義。

5.強調均衡與合作。地方政府與中央政府的關系并不是一場零和博弈,而是相互協調、相互信任的關系:一方面,地方政府擁有較大的自主權;另一方面,中央政府可以通過對地方政府的決策進行法律審查(經由區域級行政法庭實現)、財政控制和提出區域經濟發展倡議等方式來影響地方政府的行為。在本地層面,地方政府還與社區合作提供公共服務。

二、瑞典“福利市鎮”的基本職能

瑞典憲法明文規定:“瑞典民主建立在意見的自由形成和普遍平等的選舉權之上。它應當通過代議制的和議會制的政策及地方自治來實現”①The constitution. Retrieved May 10, 2018 from http://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/democracy/the-constitution/。。在民主和地方自治的理念之下,大量的權責被下放到地方政府,瑞典中央政府還任命成立了公共部門責任委員會(Committee on Public Sector Responsibilities)以監督各級政府的責任劃分及履職情況。目前,瑞典全國分為21個郡。郡內的事務由郡議會和郡行政委員會共同完成,其中郡議會為決策機構,其成員由本郡居民選舉產生,而郡行政委員會則是政府的分支機構,是郡一級政府。郡議會有頒布本地的管理規章的權力和征稅權。在全國的290個自治市中,每個市都有選舉產生的市議會和經市議會任命的市行政委員會②哥特蘭島郡(Gotland)是唯一只下轄一個自治市的郡,因而在哥特蘭,郡與縣的組織機構是完全重合的。此外,瑞典全國還分為2512個教區,這些教區是瑞典教會的傳統區劃,不承擔任何正式的政治職能,但仍是重要的人口普查單位。。另外,各市郡又組成了瑞典地方當局及區域協會(Swedish Association of Local Authorities and Regions,SALAR),該協會可以作為所有地方政府的代表與中央政府及其機構、瑞典議會和歐盟等機構對話,其宗旨即為增加地方政府行動的自由度,為地方政府的自治提供更好的條件,推動福利體系和服務的發展③Swedish association of local authorities and regions. Retrieved April 10, 2018 from https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html。。瑞典地方政府承擔的福利職能包括兒童保育、初等教育、老人看護、初級保健和家政服務等。

(一)兒童保育

北歐國家的兒童保育歷史可以追溯到19世紀初,當時的兒童保育主要是一項慈善措施,因為只有窮苦家庭中的女性需要外出工作,而托兒所就用于照顧這些家庭中無人照看的孩子。瑞典最早的托兒所建于19世紀中期,目的是為孩子們在父母工作時提供最基本的安置和接受教育的場所。入學費用的降低及開放時間的延長,吸引了越來越多工人階級的孩子進入托兒所,但直到20世紀30年代,機制化的兒童保育設施仍主要針對貧窮家庭的孩子。

1934年,瑞典的人口出生率極低,人口危機已經初露端倪,在此背景之下,兩位瑞典人口學家貢納(Gunnar)和米達爾(Myrdal)呼吁,必須重視兒童,兒童的撫育不能僅僅靠家庭的力量單獨完成,國家應該設立幼兒園、制定確保有孩子的家庭能夠負擔得起的住房政策和支持婦女參與勞動力市場的政策。由此,照顧兒童成為政府必須承擔的公共責任。隨著二戰后社會結構的變化,特別是在60年代女性在勞動力市場地位的上升,越來越多的女性在婚后仍然選擇繼續工作。這不僅改變了男性和女性之間的經濟關系,還對70年代女權運動的誕生起到了促進作用,同時也從根本上改變了家庭本身以及家庭和國家之間的關系,幼兒園逐步從一個面向窮人的慈善機構演化為面向所有公民的教育機構。

由于瑞典在1970年代中期延長了育嬰假,當時幾乎沒有1歲以下的兒童需要公共保育服務(Ploug, 2012: 520)。根據規定,所有兒童從6歲起就能享受免費教育,1至5歲兒童的學前教育由市政府提供。1975年,瑞典通過了《國家學前教育法案》(National Preschool Act),要求地方政府擴展公共兒童保育服務,自治市必須為所有的六歲兒童提供至少525小時的免費學前教育(Bergqvist & Nyberg, 2002:289)。在20世紀90年代早期,瑞典只有約65%的3-5歲兒童在幼兒園接受教育。隨后,北歐國家紛紛開始引進“幼兒園保障”計劃(“kindergarten guarantee”),即向父母保證,育嬰假結束后,他們的孩子可以在幼兒園中受到照顧和教育。到2013年,3-5歲兒童的入園比例已經接近100%。

(二)養老服務

出生率的降低和人均壽命的延長使得老齡化現象在北歐尤為突出。養老服務的宗旨是根據老年人的需要,確保他們的經濟安全和基本的住房條件,并且能夠享受到必要的服務和照顧。瑞典地方政府提供的養老服務包括兩種,一種是滿足大部分居家養老的老人需求的日常養老服務,另一種則是設立和運營專門的養老住宅。在瑞典,大約90%的老人都選擇居家養老,并且超過一半以上都住在自有房中,這些房屋都配有現代化的設置(包括設施完備的廚房、冷熱兩種自來水、室內廁所等),地方政府的職責就是幫助部分殘疾或有特殊需求的老人改造房子中的部分設施。大多數自治市還經由日間護理中心為老年人提供理發、送餐、交通、安全警報、除雪、園藝等服務。日間護理中心也是老人社交和集體活動的場所(Johansson,1993:392)。

1992年“?DEL”改革之后,自治市承擔起了老年人長期護理的職能,這主要是通過特殊的具有照顧和服務功能的住所來實現的,包括能夠實現居家養老的住房和公寓、養老院、集體住宅和私人療養院等。這些服務型住宅(servicehus)歸地方政府所有,由地方政府管理,租住的老人必須和地方政府簽訂租房協議,住宅的分配和準租條件都由政府制定。租房的老人能夠和住在自有房中的老人一樣享受政府補貼的幫助服務。隨著選擇居家養老的老人越來越多,傳統的養老院(?lderdomshem)的數量在近年來正不斷下降。集體住宅(gruppboende)能夠滿足一些對照顧和監護有特殊需求的老人,通常是為老年癡呆癥患者提供的,一般6-8名老人居住在一起,看護人員和老人們住在一起,使得全天候的照顧成為可能。1992年的改革之后,原有的私人養老院(sjukhem)也轉為由地方政府主辦,致力于為老人的長期護理營造類似居家養老的條件(Johansson, 1993:394-395)。

(三)家政服務

北歐國家奉行家庭友好政策。北歐的家庭政策以其“自由主義”而著稱,例如在瑞典,私生子的非法地位在1917年被廢除,自由離婚改革在1920年得以實施,1944年同性戀被非罪化,隨后,1956年學校開始開展強制性的性教育和節育教育。公眾對單身母親及其子女的支持越來越普遍化,人們對未婚同居現象也更為寬容。這些自由主義價值深深根植于瑞典的文化和社會經濟歷史之中。據調查顯示,2012年,瑞典每1000個有孩子的家庭中,78%的家庭是孩子的父母雙方已經結婚、具有合法夫妻身份的(Nordic Statistical Yearbook 2014:43)。

最初,北歐國家的公共家務幫助體系主要面向有需要的婦女,尤其是單身母親。在瑞典,家務服務者和兒童照顧者是五大職業之一。毫無疑問,這些公共服務具有極為深遠的影響:對于女性來說,它不僅減輕了婦女做家務、照顧家庭成員的負擔,而且它使女性能夠在勞動力市場上和男性公平競爭,同時有足夠的時間和精力結成組織、參與社團活動和公共事務(林卡、唐琳,2006:58-59)。到了20世紀90年代,正如前面所提到的,這種幫助體系已將服務對象轉向了老年人,其服務范圍也更為全面。這些家政服務包括,上門送餐、安全警報、交通服務、日常照顧、除雪和園藝等等。其中,交通服務與公共交通系統相輔相成,可以幫助那些出行有困難的殘疾人自助出行;安全警報能讓他們在有緊急需要的情況下快速向他人求助。在偏遠的農村地區,郵政服務可以在某種程度上彌補家政服務的相對缺位,郵差可以為獨自居住、沒有鄰居的老年人提供特定的幫助。訪視護士使得居家的醫療服務成為可能。而這些服務都是由地方政府的最低一級單位,即自治市,來實現的(Tryde?grd & Thorslund, 2001:175)。

從上述對兒童保育、養老服務和家政服務的制度安排及其具體實踐的梳理中可以看到,地方政府在基礎公共服務的提供中起著主導作用,并且由于國家權力的下放,地方政府不斷擴大自己的服務范圍、豐富服務的內容,為社會風險承受度極低的人群提供了較高水平的生活保障。當然,除此之外,公共治安、城市規劃、供水供電、垃圾處理、道路交通等等也是政府公共服務的重要內容。另外值得注意的是,瑞典地方政府的公共服務與當地社區的社區服務并非對立的關系,而是相互交融、渾然一體的。即使是對家庭日托機構和休閑中心,地方政府也會提供工作規范、技術指導和資金支持,因而制度化的公共服務與非制度化的社區服務之間的界限并不十分清晰,兩者的有機結合為當地的居民提供了更加有效的福利服務(林卡、仲鑫,2008:199-206)。

三、普遍主義與地方自治的平衡機制

二戰后初期至20世紀70年代早期,北歐國家的地方政府經歷了一個整合時期。這一時期,現代化的官僚機構在鄉村建立起來,專業化的社會服務也得以延伸至這些地區。瑞典也不例外。經歷過兩輪政府改革之后,瑞典地方行政單位的數目減少了90%,改革的目標是為當地的民眾提供更加高效的服務,其背后的邏輯是十分清晰的:在稅收自給自足的地方單位的基礎上建立一個個立足于本地的“福利國家”。這不僅意味著,福利領域的專業人士和半專業人士逐漸在政府中占據主流,與此同時,各項公共服務領域的事務處理方式也更加合理化、標準化。但到了80年代,日益嚴峻的專業化和官僚化問題引發了公民和政客的不滿,1984年瑞典率先興起自由市鎮試驗,允許地方政府根據當地民眾的需求靈活地實行中央政府制定的組織和政策標準,并且試驗其它的服務模式以提高政府的回應性。改革者認為,中央政府對地方政府的活動做出了過多的、不必要的細節性規定,反而過猶不及。此外,大量市鎮開始重新劃分次級區域,市場的力量也參與到福利的提供中來。實際上,政府將服務外包在瑞典并不是一件晚近的事,建筑業、街道維護、垃圾清潔等方面早就普遍采用了外包的方法,但將照顧弱勢群體的任務外包給營利性的私人公司則被視為是非法的和不道德的。只是到了20世紀80年代,在福利國家自身陷入困境和英美進行緊縮改革的內外雙重影響下,瑞典社會民主黨才提出了競爭性外包的主張。通過職權下放、財政權限調整和政府間競爭這些舉措實現的公共服務地方化改革和政府購買服務的民營化改革,有利于地方政府根據本地的情況切實為民眾提供服務,卻也使得各地的福利水平出現了更大的差異。

以養老服務的變遷為例,在該領域,社會公共服務權責的下放及其所帶來的地方自主性與普遍性的矛盾問題體現得尤為鮮明。1982年的《社會服務法案》對社會服務的要求做出了原則性規定,它指出,每一個人都有權通過幫助過上合理水平的生活,不過,該法案在本質上是一個目標導向的框架性法案,并沒有提出詳細的規則,而使用哪些方法來達成這些目標完全由地方政府決定,這就給法案的落實留下了極大的彈性空間。就養老服務而言,中央政府和議會只負責制定指導性的原則,規定養老服務的基本方式和責任主體,具體的養老服務職責則由地方政府承擔——自治市提供家政服務,郡議會提供保健和醫療服務。某個老年人應該接受什么形式、數量多少的幫助和服務是由社會福利委員會授權的地方社會服務人員決定的,這些服務人員又在相當程度上受到當地政府制定的規則的影響。1992年的“?DEL”改革進一步將為老年人提供長期保健和公共服務的職責從郡一級轉移到市一級。1990年代中期,國家津貼撥款的形式經歷了從指定用途撥款向一攬子撥款的轉變,同時,國家的撥款數額由對該市的稅收和預計支出的計算得出,并且充分考慮當地人口的年齡、生活水平以及經濟社會情況。強調撥付社會服務資金的“綜合性原則”使得國家不再控制資金的具體使用方式,因而給了地方政府更大的自主權。監管層面,國家對地方的監督主要是通過國家衛生福利局(National Board of Health and Welfare, NBHW)和其他國家機構實現的,但這種監督是咨詢性的,不具有強制力(Tryde?grd & Thorslund,2010:498-499)。地方自主性凸顯、普遍性削弱的趨勢在其他福利領域中同樣存在。例如,在城市地區,社會救濟是福利領域最大的一筆支出;在有子女的年輕家庭占多數的地區,教育和兒童保育的支出最高;而在老年人集中居住的地區,政府支出主要集中在養老服務及其相關機構。在中央政府統籌社會救濟的情況下,類似的區別仍然存在,而在職能分權到地方時,這種區別就變得更為明顯(Lotz, 2006:249)。

對差異進行平衡顯得迫在眉睫,這也是進入21世紀以后北歐福利體系改革和地方政府發展呈現的新趨勢。中央政府平衡地區間福利水平差異的手段主要有以下幾種:

第一,制定更加詳細的全國性法律規定。如前所述,《社會服務法》闡述了地方政府提供公共服務的基本原則和要求,該法案規定:“公共服務必須建立在民主和團結的基礎上,致力于提高人民的經濟社會安全、生活質量和參與社區生活的積極性。出于對個人自身及他人社會狀況的關注,社會服務必須以解放和發展個人與集體的固有資源為目標”。法案還規定了社會服務必須在尊重公民的隱私和自主性的基礎上進行。但這些只是對原則籠統的闡述,不具備實際的操作性,真正可用來作為政府機構行為準繩的法律規定必須指向更加具體的人群,對執行程序做出更加細致的闡述,同時規定可量化評估的標準。為了解決這一問題,以養老服務為例,瑞典于1990年代中期以后在國家層面制定了更加詳細的關于嚴重殘疾人士的服務立法,還對養老服務的最高費用做出了規定,并為特定的優先性措施提供定向撥款(Tryde?grd & Thorslund, 2010:499)。

第二,財政再平衡。財政收入是地方政府履行公共職能的物質基礎,財政收入的主要來源是居民的個人所得稅,并以居民為各種服務支付的費用為補充。瑞典各市政府規定的個人所得稅稅率不盡相同,平均為30%左右,其中的約20%歸入自治市,約10%歸入郡。作為地方政府征稅對象的居民收入和財產的不同,必然導致各地財政收入的差異,加之各地不盡相同的財政支出需求,這就進一步加劇了財政水平的橫向不均衡。為了緩和各地的支出需求和稅收能力的矛盾及其相互差異,北歐國家奉行團結模式。在該模式中,盡管中央政府對貧窮的地方政府的撥款也起到了平衡作用,但發揮的作用較小,平衡更主要的是通過較富裕的地方政府將資源向較窮的地方政府轉移而實現的,故而也被稱為“兄弟型”的轉移支付,與更加強調縱向轉移支付的“家長型”相對。這種獨特的平衡體系也存在于另外三個北歐國家,并且該體系在瑞典發展得最為完善(Lotz,2006:249-252)。另外,每年中央政府都要與地方政府聯盟(SALAR)就納稅額進行談判,談判達成的協議會對地方政府的公共支出、預算赤字和地方債務等進行規范,這也在一定程度上減少了地方政府享有的財政自主權,進而有助于財政平衡的實現。

第三,加強監管。在國家層面,瑞典衛生和社會事務部主管社會福利領域,下轄17個政府部門和兩大國營企業,包括國家衛生福利局(負責社會服務、公共衛生、傳染病防治等)、兒童監察專員(宣傳兒童和青少年的權利及需要)、機構照顧局(負責為有心理疾病的青少年和濫用藥物的成年人提供強制看護)等。這些中央政府機構對地方政府的建議和指導是一般化的、倡導性的,近年來瑞典政府著力加強這些全國性管理機構的權威。例如,在養老服務領域,國家衛生福利局已經得到政府授權,每年可發布一項全國范圍內養老服務水平的公開比較報告,以作為監管的依據。

第四,推進對話與協商。與前述三種具體的舉措不同,對話協商是處理央地關系的基本方式,也是央地互動的基本機制。這是中央政府與地方政府合作、信任的關系在政治實踐中的體現,以地方政府享有的自治權力和中央政府對地方政府自治權力的尊重為基礎,由瑞典的社會傳統、文化觀念所塑造。對話協商不僅適用于政府系統內部,對于社會也是如此,因而形成了瑞典開放的政治結構和政府與社會的權力分享機制,在福利領域則形成了開放的福利決策和執行體制,通常的手段是由政策涉及的人員或組織機構所屬的委員會進行協商談判。

四、結語

北歐國家的地方政府在社會服務的提供中居于基礎性地位,這既根源于北歐地區長期存在的地方自治傳統,又在于地方政府與民眾生活緊密相關的特性,也就是說,福利國家的愿景必須依靠地方政府對本地區的治理和在本地區的福利供給來實現。對政府福利職能的強調、廣泛的自治權力、關注合作和突出共識的集體決策方式等特點,使得北歐國家的地方政府共同構成了“福利市鎮”這一與眾不同的地方政府類型。

北歐福利模式的本質在于普遍主義,其基本目標是面向社會全體人群、確保全國福利服務的平等化和標準化,地方自治則會不可避免地導致差異化和多樣化。概而言之,從福利的需求端來說,各地居民的人口構成、經濟社會地位和身心狀況各異;從福利的供給端來說,根據國家層面的原則性規定,各地能夠較為靈活地制定適用于本地的具體規則,此外,各地的稅收水平也有高低之別,而稅收是福利服務的物質基礎。普遍主義與地方自治之間的矛盾和張力需要北歐國家時刻調整自己的政策以維持兩者精妙的平衡。進入21世紀以來,瑞典通過制定更加詳細的全國性法律規定、財政再平衡、加強監管和推進對話與協商等多種手段,有效地彌合了由地方自治引發的福利國家碎片化的趨勢。當然,這并不意味著制度設計和政策手段之外的其他因素對于平衡的維持并不重要。事實上,北歐國家的歷史、文化和偏遠苦寒的地理環境為它們對福利本身、政府的職能和國家與社會關系的理解打上了深刻的烙印,正是這些因素的綜合作用鑄就了適宜的整體環境。總的來說,普遍主義與地方自治的矛盾是北歐模式發展變化重要的內在源頭之一,它從根本上決定了北歐模式不是靜止不動的,而是生機勃勃的——該模式需要在靈活多變中實現高度分權的政治體系與普遍主義福利體系的結合。