手工藝的春天來了嗎?

楊威 虢劍影

民藝之美,以用至上。自手工藝出現,它的價值就體現在使用之中。

盡管200年的工業革命嚴重擠壓了手工藝的生存空間,但機械生產卻無法展現手工藝之美,手工藝的存在仍有其必要性。尤其是隨著消費升級的到來,中國人的消費觀念發生了很大的變化:人們對標準化工業品需求減少,對帶有個人喜好和家族印記的手工藝品的需求逐漸多了起來。

于是,一些有眼光者抓住時機,“應景”開業,做起了頗有賺頭的手工藝生意,各類資本也開始進入手工藝行業。

那么,手工藝的春天來了嗎?

經營者:轉型不易,但未來可期

走過企業成長第一個10年的匠藝,用創始人薄向偉的話說,是一家“小而美”的紅木原創設計品牌。因為較早擁有產品化思維并進行品牌化運營,匠藝目前已經擁有十幾個產品品類、年產值即將突破千萬元。

不過,這個成果來得并不容易。

2008年創立之初,薄向偉想將匠藝打造成一個同譚木匠一樣遍地開花的優秀零售企業。但因產品周期長、資金壓力大,“零售之路”剛踏出第一步就結束了。機緣巧合下,匠藝轉而走向定制禮品路線,為企事業單位提供禮品批量采購。

“做禮品定制的話,實際上是以‘代工廠的身份在做。這樣就會存在兩個問題:一是不穩定,容易受政策變化的影響,二是沒有辦法打造自己的品牌,更不用說形成自己的客戶群。”

當意識到品牌的重要性時,薄向偉就已經萌生了轉型的想法。直至2016年底,他才下定決心——匠藝,將從以禮品定制、團購為主轉向以個人終端消費為主。

兜兜轉轉,匠藝又回到了最初想要做的零售。

但彼時的零售方式與8年前又有了不一樣的地方。網絡購物開始在神州大地風行,社群營銷、口碑經濟在創造一個個銷售神話的同時,也迅速放大著每一個企業、每一款產品的優缺點。更重要的是,80后、90后成為了傳統工藝產品消費的主力軍,消費需求也與8年前的大為不同。

薄向偉給自己和匠藝預留了1年的時間來做轉型調整,碰見的實際問題比他預想的多得多。如何在設計、制作和市場之間進行平衡成為了轉型中最難攻克的難題。

“特別是設計方向的調整困擾了我們特別久,我們要從面向團體設計,轉變為為每一位消費者設計,最開始的時候團隊里的人都特別迷惘。”

但再迷惘也要做。

1年時間里,匠藝壯士斷腕般地將曾經的160多個產品品類砍掉了三分之二,留下更為日常實用的品類,并強調產品的設計感和獨特性,更關注個人用戶的體驗。

曾經的“明星產品”紅木名片夾因為木材材質所限無法有效地固定名片,使用感欠佳。薄向偉就在內部增加了兩個金屬彈片,改善名片變少之后容易掉落的問題。后來,他又將名片夾上的裝飾品改成檀木材質的16G U盤,通過小磁鐵加以連接固定,滿足商務人群的更多使用需求。

這一年里,匠藝還跟隨市場動向,調整企業組織結構,組建了電商部和實體零售部,打開了線上電商、線下店鋪與禮品渠道三線并行的銷售渠道。同時,他們找到了一個更合適的品牌定位:以持續創新的產品為引擎,以受眾廣、品質優、價格合理為產品目標。因為“再珍貴的材質和再精湛的工藝,只有更多地和人發生關系才有更加廣泛的價值”。

2018年,匠藝的第一個10年,在薄向偉看來,這個成績還沒有達到自己和團隊的期望。但值得肯定的是,匠藝發展的方向越來越清晰,可見的前景也越來越好。

“我們已經做了10年還在堅持,未來也有很多其他的事情可以去嘗試。轉型不容易,但行業的未來值得期待,轉型也就值得了。”

投資者:為愛發電,價格不等于價值

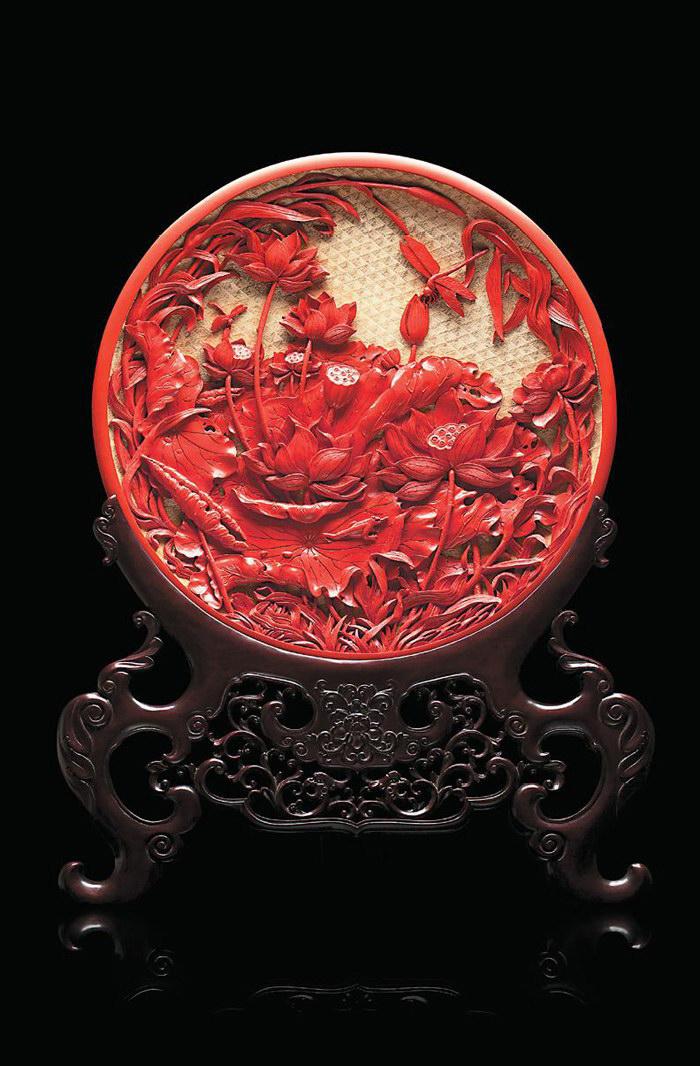

滿建民作品“荷韻”

很少有人知道,演員張嘉譯投資了一個雕漆工作室,非盈利,用他自己拍戲賺的錢養著。

這件事的緣起在2008年,當時張嘉譯的一個助理跟著他在廈門拍戲時,想要請假去看在福州打工的父親。張嘉譯很疑惑,一個60多歲的老人為什么還要在他鄉打工呢?從助理的口中,他得到了答案。

這名助理名叫滿山,他的父親名叫滿建民,是一名雕漆大師。

雕漆工藝品是中國傳統手工藝品,始于漢、唐,盛于明清,已有一千四百余年的歷史。它與景泰藍、牙雕、玉雕并稱北京四大特種工藝品,而雕漆尤顯皇家氣派,高貴典雅,歷來具有很高的社會地位和藝術價值。

但在當時,雕漆正處在行業低谷,像滿建民一樣的雕漆手藝人在北京根本找不到做事的地方,只能選擇南下福州。

在福州,張嘉譯跟著滿山去了滿建民工作的地方,當了解到雕漆的輝煌歷史以及幾乎后繼無人的窘境時,他當即跟滿建民約定在北京攜手成立工作室,由自己來投資。

正在雕漆的滿建民。

這一投資就是10年,投資金額也達到了1000多萬元。

“主要是人工和房租,要說漆啊、銅胎呀等原材料,其實沒多少錢。”

事實上,雕漆作品一直是工藝品行業中的奢侈品。工序繁雜、極其耗時。雕漆要經過調漆、設計、制胎、涂漆、描樣、雕刻、磨光等十幾道大工序,僅是涂漆就需要少則四五個月,多則1年的時間。

10年時間,滿建民的雕漆工作室積攢了50多件作品,其中不乏頻頻獲獎的精品。而隨著工藝品市場的回暖復蘇,雕漆也漸漸被人知道、喜愛,十年前乏人問津的雕漆作品,如今的市場價格已達到了幾十萬元、上百萬元。

不過,自滿建民工作室成立以來,還沒有出售過一件作品。因為滿建民和張嘉譯有個共識,就是不把雕漆工作室當做純粹的商業生意,而是通過它來宣傳雕漆,讓更多人了解到這門手藝的境遇。

“滿師傅先前還有一些擔憂,但我當時在做投資的時候,我就知道它虧不了。我們積攢了那么多的作品,它的價值不能只靠是否賣出高價去衡量。”

面對外界對自己只投不產的質疑,張嘉譯也很坦然。在接受媒體采訪時,他就曾表示,自己投資雕漆的目的一開始就不是用來掙錢的,他喜歡這抹“最正的中國紅”,也希望能為這個行業留下一些能傳世的精品,“如果純為賺錢,這不是一筆好的買賣,能不靠它賺錢就盡量不用它來賺錢”。

因情懷而投資,在手工藝行業并不罕見,甚至可以說,大部分手工藝的投資者都是“為愛砸錢”,而并非將利益放在第一位。對于手工藝投資者來說,團隊內部的專業性、對傳統文化的保護或傳播,是他們衡量項目的重中之重。這也意味著,堅守初心的手藝人更容易吸引投資者的眼光。

消費者:以用至上,為品質埋單

用亞麻將床體內部四角彈簧一一連接,將所有彈簧纏繞固定之后,又將梳理完畢的馬尾毛、羊毛、棉花等天然材料按照特定的順序鋪放在獨立袋裝彈簧層之上,然后用特制的長長的縫紉針一針針地在床墊內外進行穿插……在上海的一場展銷會上,3名在家居工坊中從業數十年之久的手藝人站上展臺,熟練地為現場觀眾展示床墊制作技藝。而在展臺之下,駐足停留的人也看得仔細,時不時還走幾步換個角度進行觀察。

讓手藝人走上展臺,是近年來不少品牌的新選擇。做出這一選擇的原因在于,消費者的需求正跟隨快速發展的時代而升級。大家紛紛開始追求有品質、有特色、有個性的產品,相比對于“價廉”的偏愛,如今的消費者更愿意為“物美”埋單。此情此景下,匠心獨運的傳統手工藝品開始吸引越來越多的消費者目光。

比如家具行業,早些年,設計師都會設計一些造型奇特卻并不實用的家具,靠強烈視覺刺激吸引媒體和消費者。如今,消費者對于家具的考量標準逐漸發生了變化,他們不再追求表面的炫目奢華,轉而對材質、制造工藝、使用體驗等提出了更高的要求。

尤其是移動互聯網時代的到來,為傳統手工藝品的銷售帶來了新的可能。以前,傳統手工業的線下交易模式都以市場或者集市為主,顧客一般是50后、60后工藝品收藏者。線上銷售的手工藝品則吸引了新生代的80后、90后消費者,如今,購買的手工藝品類型也從以收藏為主的藝術品轉向采用傳統工藝元素生產的新日用品和文創產品。

越來越多的消費者用自己的方式去選擇他們想要的服務信息、產品信息,升級他們想要的生活方式。

有8年網購經驗的白領吳萱,幾乎所有的消費購物行為都通過網購平臺進行。前幾年,她熱衷于在網上淘各種特價商品,選擇網購的理由是便宜。最近幾年,她卻越發注重網購商品的質量,選擇網購的理由變成了方便。有一次,她在朋友圈里看見了一套手工制作的茶器,“一眼就喜歡上了”。通過網購平臺識圖功能,她在找到了制作茶器的手藝人的網購店鋪,并迅速成為了店鋪的“粉絲”。

以茶器、香器為主的手工藝日用品正在回歸人們的生活。

“我購買的手工藝品大多是自己用的。以前覺得傳統手工藝品的款式特別‘土,生活中根本用不上。但最近幾年我發現網上售賣的一些傳統手工藝品變得更加精致,也更加貼近生活。”吳萱說。

不過,并非所有的手工藝品都能夠回歸當代生活。傳統手工藝包含了中國元素,包含了千百年來的生活精髓,同樣延續了東方的文化。想要回歸當代生活,就需要日用消費品來承載、需要合適的價格、需要符合現代審美觀的設計、需要四通八達的銷售渠道。

或許這也是以茶具、食器、裝飾物等家居用品成為目前市場上最受歡迎的手工藝品類型原因所在。

以用至上,為品質埋單。當下,追求個性化和生活品質正在成為一種普遍的生活態度,“新手工藝”“重拾手作傳統”等名詞在社會大眾中的接受度越來越高,參與的人越來越多。當傳統手工藝品以新的姿態重新回歸到生活之中時,它的價值也將會被更多的人發現。

手工藝品的春天即使沒有到來,也正在趕來的路上。