全國1/4高考狀元都到清華學金融,喜乎?悲乎?

閆肖鋒

清華大學不只是中國高校進軍世界名校的風向標,也是國內科研學術的高地,更是大學畢業生薪酬水平的高地——歷年清華學子都能榮列薪酬排行榜第一!比如,據《iPIN2017大學薪酬排行榜》顯示,排在前100名的高校畢業生在畢業后5年平均月薪為10602.05元,其中清華畢業生以月薪14918.82元位列第一,上海財經位列第二,上海交大位列第三,北大(12466元)竟然跌落到前五之外。

近日,清華大學經濟管理學院金融系教授何一平在中國財富論壇上表示,每年全國1/4高考狀元都考到清華學金融,“玩金融需要聰明的大腦,現在很多家長都希望自己孩子進入金融行業。”

對何教授此番發言,人們的意見基本分為兩派:市場派認為,這是由市場決定的,沒有什么不對的。另一派不妨稱為情懷派則認為,高考狀元都去搞金融了,沒幾人搞科研和制造業,這個社會有出息嗎?

更有評論補充說,何教授這話沒說完,這么多聰明人搞金融,我們搞強大沒有?!美國一流的學生倒是奔向華爾街,不是有句話嘛,學習得A的去華爾街,得C的去當總統,但華爾街不是照樣爆發了金融危機了嗎?

搞金融和搞實業的究竟誰聰明姑且不論,在中國,搞實體制造業不需要聰明人,需要有定力的“傻子”。

國內外發展歷程表明:房地產興,高科技衰;房地產衰,高科技興。但金融與實業應該是相輔相成的,相互促進的。到底是實業興國,還是金融興國,各方可以各抒己見。從長遠看,實業比金融重要;而從來錢快、賺錢輕松來看,當然還是金融。所以,全國1/4高考狀元都到清華學金融也就可以理解了。

但這個爭議必須從國家發展和社會公平上看,金融地位超過實業,是社會財富分配不均的表現。更可悲之處是,一切向錢看,國家最優秀的人都搞金融了,很難出科學巨匠,因而不利于國家的長遠競爭力。

平心而論,社會浮躁,大學生就必然趨利。清華學子能榮列薪酬排行榜第一也好,全國1/4高考狀元都到清華學金融也罷,都怨不得學子們的。前一段,上清華買不起清華周邊的學區房、清華畢業收入不抵校門口“煎餅大媽”等等見諸媒體,似乎又在印證“新讀書無用論”。才學與財富不成正比這個趨勢是應該糾正,但不是以大家都去搞金融、沒人愿意搞科研和實業為前提的。

幾年前在《奇葩說》的第一季預選賽上,出身清華的高曉松曾“炮轟”清華學霸梁植愧對清華教育。“你不去問自己能為改變這個社會做些什么,卻問我們你該找什么工作,你覺得愧不愧對清華十多年的教育?”高曉松“名校是鎮國重器”這番話還是刺痛了不少人。教育是一個國家的根基和根本,—個國家培養出了什么樣的人才,就決定了這個國家最終會發展成什么樣子。而名校在教育改變國家的歷史進程中,更要起—個表率作用。

大家都在拼名校、擠名校,但名校畢業生卻沒有表現出應有的擔當與氣象。按高曉松的理解,清華生即便沒有“詩和遠方”,也不能總問畢業后該去國企還是外企,這些學生已經被困在“茍且”里面無法脫身。

喜乎?悲乎?于個人喜,于社會悲。全社會都應反思一下了。

01.老板有權任性辭退員工嗎?

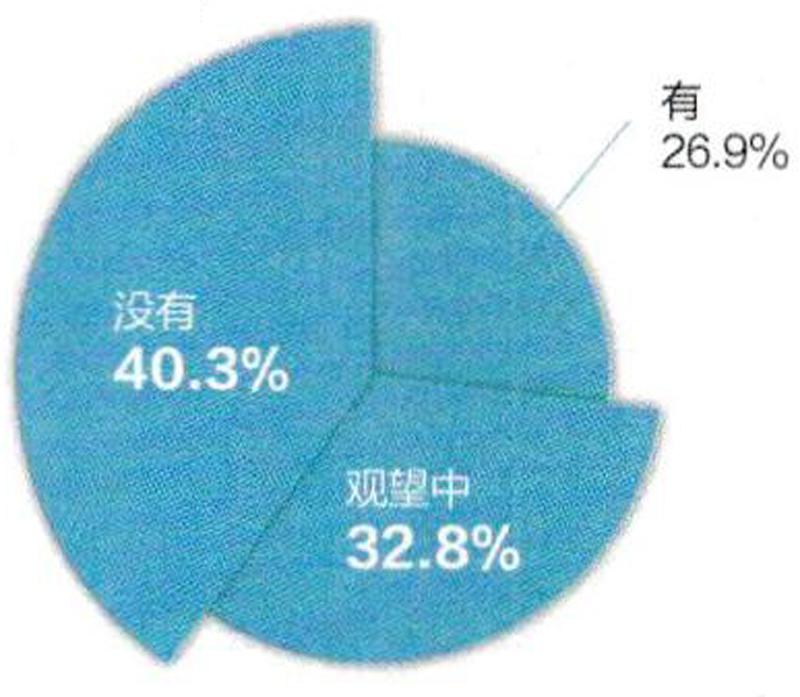

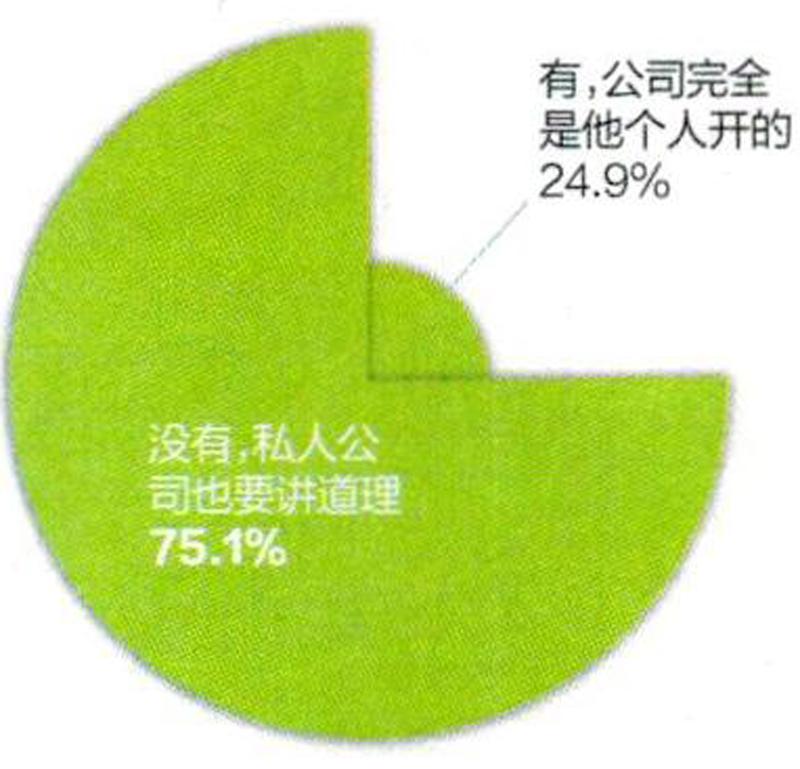

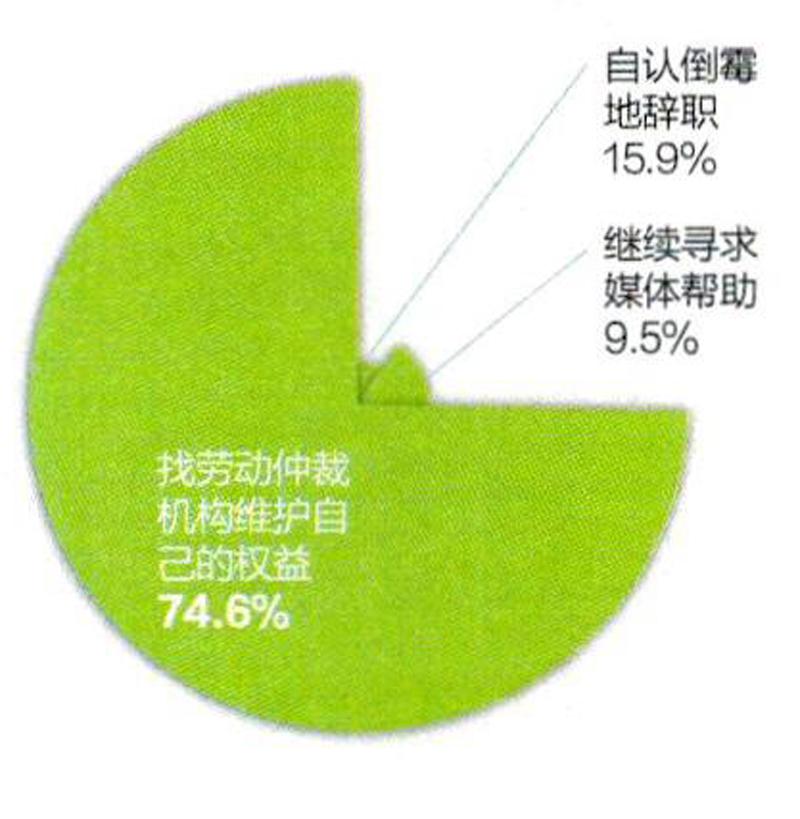

杭州有兩位私企員工和數名離職同事吃飯。他們的照片被發到朋友圈,現任老板看見后在微信群中要求這二人遞交辭呈。老板稱。懷疑兩人與離職員工吃飯交談后會產生負能量影響其他在職員工,以及“懷疑他們也待不久”。

02.蘋果公司還有創新嗎?

分析師郭明琪剛剛發布的一份研究報告稱,蘋果即將推出的新款LCDiPhone可能會提供最多8種顏色選擇。