桂南民俗生活史從歷史深處走來的風土人情

詹左

在深受越巫文化影響的桂南地區,宗教信仰貫穿在人們生活的方方面面,從那些豐富多彩的民俗活動中,我們便能捕捉到深厚的宗教遺風,源自古代儺舞的“嶺頭節”和熱鬧非凡的“金山花炮節”,就是最好的見證。心中虔誠的信仰源于對生活的熱愛,而這種情懷在歌舞中尤為突出。無論是采茶戲、南路壯劇,還是三月三的歡樂對歌,都傳達出桂南人對美好生活的向往與追求。

自古傳承的風土人情,是桂南人生活的真實印跡。歲月變遷,如今,當我們探尋這些極具地域特色的文化遺存時,仿佛是在解讀一部桂南人生動鮮活的“生活史”。

源自古代儺舞的跳嶺頭清新浪漫的花朝節

在桂南,除了春節,人們最期盼的日子當屬嶺頭節。嶺頭節廣泛流行于桂南的靈山、浦北、合浦、防城港等地,各個地方舉行嶺頭節的時間略有不同,從農歷八月一直延續到農歷十月,其中又以中秋節最為集中。

根據當地的傳說,嶺頭節源自對忠臣朱千歲的紀念。相傳,當時深得百姓愛戴的忠義之官朱千歲在欽州市靈山縣被刺殺,人們將靈柩運回北方厚葬時,靈柩突然下沉于泥土中。人們認為這是朱千歲顯圣,便在靈柩下陷的嶺頭建廟,并舉行隆重的祭祀儀式,周邊村寨也紛紛效仿,嶺頭節由此而來。

時至今日,嶺頭節已發展成為隆重性僅次于春節的節日。節日當天,當地人都會邀請親朋好友來家里做客。于是在嶺頭節當日,常常出現村口人頭涌動、車流不息的盛況。屋主人下塘捕魚、宰鴨設筵,大家舉杯問盞、高唱祝詞,場面熱鬧非凡。

嶺頭節的重頭戲是“跳嶺頭”。跳嶺頭因活動多在村邊緩坡嶺頭舉行而得名,在明嘉靖年間篡修的《欽州志》就有此類記載:“八月中秋,假名祭報,扮鬼神于嶺頭跳舞,謂之‘跳嶺頭。”

跳嶺頭由當地的嶺頭師公主持,師公身穿長甲,臉戴面具。手執大山刀、手斧鏟、紅纓槍等法器,所跳之舞源自古代儺舞,動作酷似崇左寧明江花山巖畫上鑿刻的舞姿,粗狂、剛健而有力,表現著最原始的人類力量。

跳嶺頭的時間從嶺頭節前一天晚上一直延續至U嶺頭節次日早上,整個過程共分四個部分:第一天晚上。師公請來各方師父扶持,并將妖怪、瘟疫收歸壇下;到了嶺頭節的早上,師公會請在村里顯過圣的鬼神降臨壇前。鬼神以“社王為主,朱千歲為綱”。此后。師公還會逐家入室驅除邪疫;到了嶺頭節的晚上,就是跳嶺頭最熱鬧、最具觀賞性的時刻了,師公所跳之舞多達12種。表現的內容涉及十分廣泛:神仙顯靈、官府勾結殺害長工、士兵戰死沙場、妖精作妖……在次日早上,師公將妖精押上龍船,并將龍船掉頭后燃燒,這意味著當地的妖魔厲鬼已被送去東洋大海,永不能復返。人們相信,經過此番祭祀之后,來年一定能風調雨順、六畜興旺。

如果說嶺頭節的鬼神祭祀嚴肅而隆重,那么桂南壯族人民拜謁百花仙子的活動——壯族花朝節,就顯得清新而浪漫。

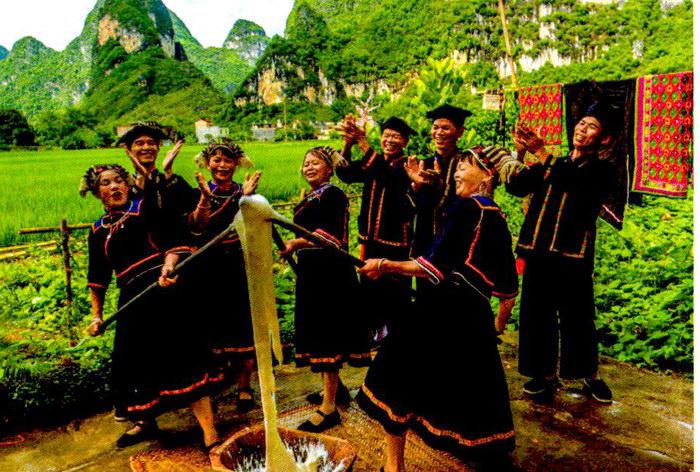

壯族花朝節流行于崇左市寧明縣、龍州縣一帶,舉行的時間為每年農歷的二月初二。相傳,百花仙子常棲于木棉樹之上,所以當地舉辦花朝節的地方,常選在有高大木棉樹的地方。來參加花朝節的,大多都是身穿民族服裝的年輕男女——女子頭戴銀釵、銀鏈,身著黑布短上衣和長褶裙,腳穿花布鞋,男子則身穿當地土布制作的破胸對襟衣服。人們攜帶著五色糯飯、糍粑、粽子等食物聚于木棉樹周圍,享美食,對唱山歌。

在對山歌時,年輕女子若遇到心上人,便會將自己精心繡制的繡球贈予,眉目含情、情誼切切。夕陽西沉,到了要分別的時候,人們從四周圍攏到木棉樹下,將手中的繡球向木棉樹的高枝拋去,并虔心祈禱。人們相信,在此時,身居木棉樹上的百花仙子,將接收到人們最誠摯的心愿:讓大地百花燦爛,同時也保佑自己與心上人最終能走在一起,成就一段好姻緣。

采茶戲的本地化之路一人唱眾人和的南路壯劇

明朝末年,采茶戲從江西傳入桂南地區。很長一段時間里,采茶戲只是當地舞龍、舞獅和舞麒麟表演的配角,康熙年間編撰的《荔浦縣志》記載:“元宵自初十至十六,各門懸一燈,選清秀孩童艷裝女服,攜花籃唱采茶歌或演故事,耍龍燈嬉戲以為樂。”后來,當地人對采茶戲的喜愛與日俱增,逐漸開始有人專門請采茶戲班單獨表演,采茶戲才逐步與舞龍等活動分開。成為獨立的表演形式。

桂南最初的采茶戲僅為采茶歌舞,曲調也簡單,僅有“十二月采茶”“南昌小曲”“四季蓮花”三個曲牌。隨著采茶戲逐步融入到桂南人的生活中,采茶戲開始吸收桂南地方小戲的精華,豐富了曲調和表演形式,最終在清末民初形成了獨具一方特色的戲曲藝術。那時,每逢廟會、觀音誕、做社等重要日子,人們都會邀請采茶戲班前往助興——臺上藝人表演入了戲,臺下觀眾跟著唱入了神。整場終了,意猶未盡,人們在回家的路上仍會一路哼著采茶曲調回去。

人類情感豐富,單獨的采茶歌舞常不能表現人們的思緒,于是,情節豐富的故事、傳說開始出現在采茶戲的舞臺上,采茶戲的表演內容日漸豐富,如桂南采茶戲中的著名劇目《煮朝放馬》,講述了牧馬人放馬、護馬、尋馬的故事。反映的是牧馬人互幫互助的精神。而表現中國經典愛情的劇目《梁山伯與祝英臺》,更是在桂南玉林市博白縣創造了連續上演56場、場場爆滿的奇跡。

如果說桂南采茶戲是外來戲曲的本地化,那么南路壯劇就是名副其實的“土著”。在古代,壯族有著豐富的巫文化,他們通過跳巫神實現天人之間的溝通,巫師在跳巫神時都會唱詞助陣。后來,民間藝人發展了這種帶有濃厚宗教色彩的曲調,并與民間傳說、歷史故事相結合,形成了當地的特色戲劇,因為舊時壯族自稱“布托”,即“土著”。因此這種戲劇被稱為“土戲”,在新中國成立后,被正式改稱為“壯劇”。由于廣西各地方言、風土人情不同,壯劇的曲調和表演形式各具特色,為示區別,人們將流行于桂南,采用南部方言演唱的壯劇稱為“南路壯劇”。

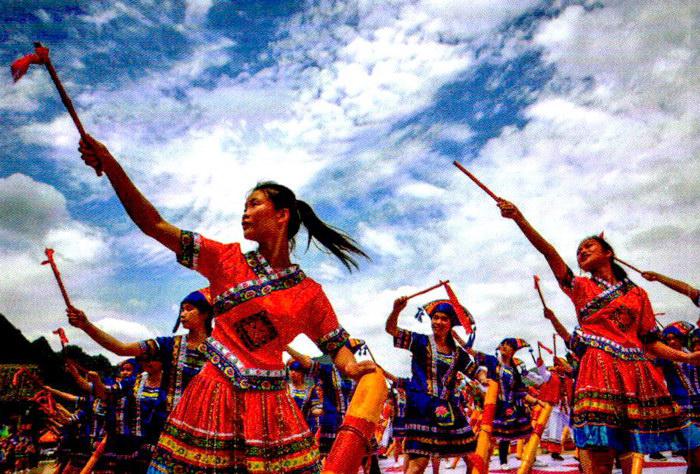

論是壯族三月三,還是金山花炮節或壺關歌坡節,人們都會載歌載舞歡慶節日,場面熱鬧非凡。從這些極具地域性的節慶活動中,我們能深深感受到桂南人對生活的熱愛。

最初,南路壯劇采用的是唱做分開的“雙簧式”演唱形式,這與流行于桂南的提線木偶戲有著密不可分的關系。在清光緒年間,靖西縣足院木偶戲班師傅組建土戲班,戲班以人代替木偶登臺表演,唱詞者仍在幕后唱詞,產生了“唱做分離”的特殊壯劇形式。辛亥革命后,南路壯劇唱做逐漸融合,并與桂南的德保馬隘土戲、靖西足院土戲相融合,發展了更為豐富的唱腔,最終形成了現代意義上的南路壯劇。

時至今日,人們依然可以在南路壯劇中發現其發展的歷史痕跡——唱做分離演變而來的“后臺提詞”,即演員在臺上演唱,樂隊在后臺助唱,幫腔多用在起板首句和唱段收尾的襯詞、拖腔。一人唱眾人和,舞臺氛圍熱烈而震撼。

壯族三月三金山花炮節和壺關歌坡節

說起壯族最具代表性的傳統節日,總繞不過“壯族三月三”。相傳,三月初三是壯族始祖布洛陀的誕辰日,在節日當天,壯族人民做五色糯米飯、染紅雞蛋、祭祀先祖,而在這個節慶里。最重要的活動是“對山歌”,所以三月三也被稱為“歌圩節”。

其實,在桂南,“歌圩節”眾多,位于桂南的左江流域就是壯族歌圩文化的重要發源地。

左江源于越南,流經崇左市的憑祥市、龍州縣、寧明縣、江州區、扶綏縣,最終匯入邕江,流域沿線的壯族人自古便有對唱山歌的習俗,左江流域也因此被譽為“歌海”。

左江流域的歌圩節開始于“金山花炮節”。在江州區左州鎮西北角的一座小山上,有一座修建于明永樂年間的寺廟,因建前在山上發現一個金爐,寺廟得名金山寺一這里便是金山花炮節的主要活動場地。金山花炮節于每年的農歷二月十九日舉行,在中國的傳統信仰里,農歷二月十九為觀音誕辰,所以金山花炮節又被稱為“觀音誕”。

在農歷二月十九日一早,花炮節以一場“觀音巡游”拉開帷幕。人們身穿傳統服飾,四人為一組,抬著立有觀音像的仙桌走街串巷。一路上,當地人早已將當“豬血腸、粽子、年糕”等美食擺放于街邊,供人免費食用。當觀音巡游的隊伍通過時,屋主人還會點燃香紙蠟燭、燃放煙花爆竹,以祈求巡游的觀音保佑家人健康平安、一帆風順。

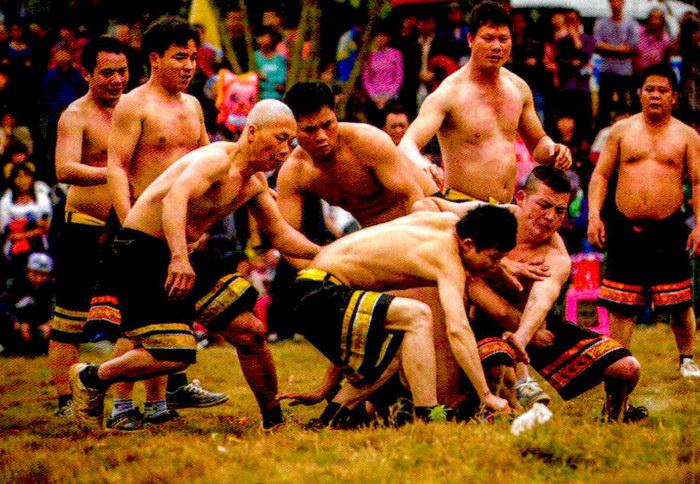

當巡游結束時,巡游隊伍會來到金山寺,金山花炮節的重頭戲一“搶花炮”即將在這里舉行。所謂花炮,是一個直徑約5厘米的圓形鐵環,環外纏繞著紅綢。比賽前,花炮將被裝入送炮器中,隨著一聲炮響,花炮騰空而起,花炮爭奪戰正式打響。每場搶花炮比賽有2支隊伍參與,每隊14人,將花炮投入對方花籃得1分,在規定的時間內得分多的一方為勝隊。賽場內,搶花炮手赤裸著膀子,在場上斗智斗勇、大汗淋漓;賽場外,觀眾們全神貫注,為每次花炮的搶斷、投射發出陣陣歡呼。比賽結束后。年輕的姑娘、小伙子們還會相約來到山下廣闊的農田里對唱山歌,情真意切的歌聲便縈繞在了山間。與金山寺中繚繞的香煙組成了這座小山最富詩意的篇章。

在當地流傳著一句俗語:“二月十九拜金山,四月十六唱壺關。”即是崇左壯族的歌圩節從金山花炮節起,經過各個鄉鎮村屯大大小小多個歌坡后。于農歷四月十六日壺關歌坡節逐漸收尾。

壺關位于崇左江州區太平鎮,每到壺關歌坡節時,江州區各鄉鎮以及周邊各縣的群眾紛紛聚集于此。其參與人數可達上萬人之多。清代道光年間壯族舉人黎申產就曾描繪過當時的盛況:“歲歲歌圩四月中,聚歡白叟與黃童。隴娘衣服平臍短,唱徹壺關酒面紅。”對唱山歌以“五人一組、十人一群”的形式進行,通常男一邊女一邊,人們以歌傳情、依歌擇配,在對唱時常使出全身解數,接上對方拋過來的歌,歌曲即興而作,內容涉及耕種、自然、地理等各個方面。時常有在白天對不完的,他們在晚上還要轉移地方繼續對唱,勢必要分出個伯仲來。