中亞某銅錫礦石工藝礦物學研究

王 剛 李明曉 袁 威 金自欽

(1.云南核工業二○九地質大隊,云南昆明650032;2.云南省三稀礦產資源勘查評價工程研究中心,云南昆明650032;3.昆明冶金研究院,云南昆明650031;4.共伴生有色金屬資源加壓濕法冶金技術國家重點實驗室,云南昆明650031)

開展礦石的工藝礦物學研究對于礦產資源勘查、礦石選冶試驗、礦山生產、礦產資源的重新評價、環境保護、地質基礎科學研究等都有十分重要的意義[1-6]。中亞某銅錫礦石銅、錫品位較低,但資源儲量巨大,具有較大的開發利用價值。由于該礦前期的工藝礦物學研究不夠充分,導致現場重選選錫指標不理想。為給后續將進行的工藝改造提供依據,對有代表性礦石進行了工藝礦物學研究。

1 礦石成分

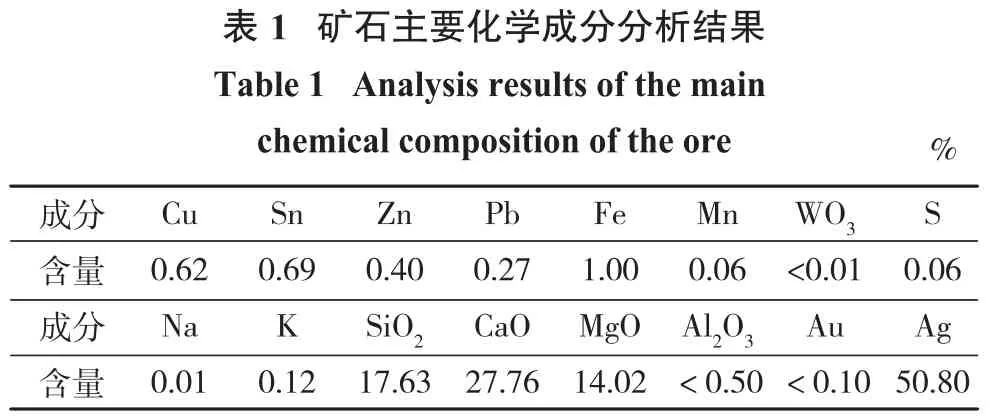

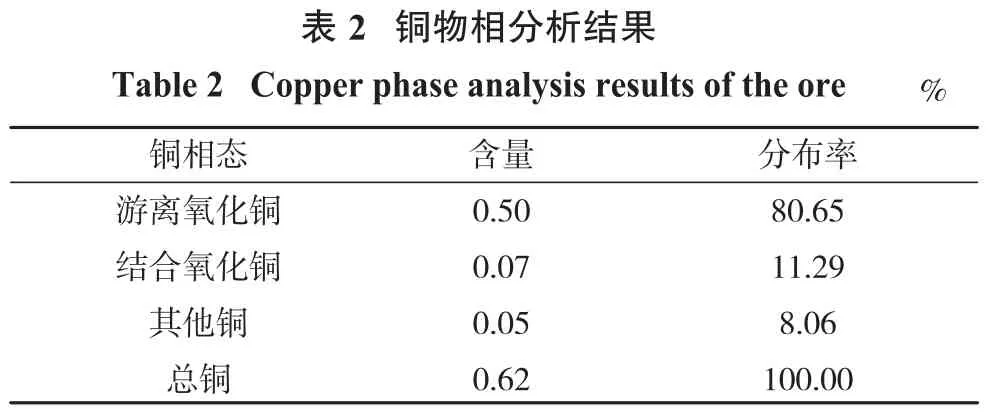

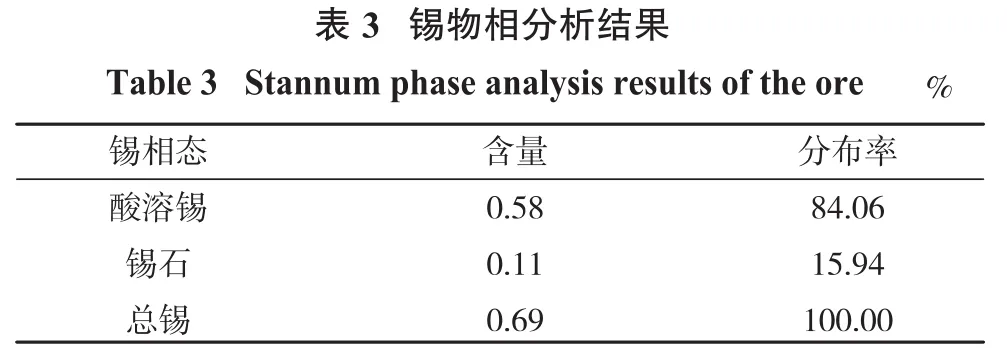

礦石主要化學成分分析結果見表1,銅物相分析結果見表2,錫物相分析結果見表3。

由表1可知,礦石中具有回收價值的金屬元素主要為銅、錫和銀,其品位分別為0.62%、0.69%和50.80 g/t,雜質成分以CaO、SiO2和MgO為主。

由表2、表3可知,礦石中的銅主要以氧化銅為主,氧化率高達91.94%;礦石中的錫石含量較低,僅占15.94%,大部分錫以酸溶錫的形式存在。

注:Au、Ag的含量單位為g/t。

2 礦石的結構構造

2.1 礦石的構造

礦石呈深灰—灰色,白色方解石及少量綠色孔雀石細網脈狀—脈狀沿礦石裂隙分布,構成礦石的細網脈狀構造;部分礦石呈灰白—白色,礦物集合體無定向分布,使礦石具塊狀構造;少數礦石呈黃綠色,主要由羥錫銅石組成,羥錫銅石呈稠密浸染狀分布,黝錫礦及孔雀石不均勻稀疏浸染狀分布于羥錫銅石中,構成礦石礦物的塊狀—不均勻稀疏浸染狀構造;偶見孔雀石及羥錫銅石集合體呈條帶狀分布,構成礦石的條帶浸染狀構造。

2.2 礦石的結構

礦石的主要結構有碎裂化細晶結構、巨晶結構、纖柱狀—他形粒狀結構以及殘余結構等,偶見包含結構,黃銅礦包裹于黝錫礦中,其中,纖柱狀—他形粒狀結構、殘余結構是礦石礦物的主要結構,由孔雀石、藍銅礦、黝錫礦、羥錫銅石及錫石等組成,部分孔雀石、藍銅礦呈纖柱狀,黝錫礦呈殘余狀于羥錫銅石或纖狀孔雀石中,其他均呈他形粒狀、不均勻浸染狀或細脈狀產出。碎裂化細晶結構作為礦石的主要結構之一,見于深灰—灰色礦石中,由粒度為0.06~0.25 mm的白云石組成,白云石呈菱面體狀—他形粒狀,顆粒之間彼此緊密鑲嵌,晶體混濁,常包裹大量泥質塵點。巨晶結構主要見于白色礦石中,由粒度>2 mm的石英組成,石英呈他形粒狀,顆粒之間彼此緊密鑲嵌,礦石發育裂紋,裂隙之間被孔雀石、方解石充填。

3 主要礦物的嵌布特征

3.1 銅礦物

(1)孔雀石。孔雀石含量約0.55%,翠綠色,玻璃光澤;部分呈纖柱狀,部分呈他形粒狀,部分為泥晶集合體,不均勻浸染狀與羥錫銅石混雜分布,或集合體細脈狀沿礦石裂隙及石英顆粒之間分布,少數泥晶狀集合體不均勻浸染狀分布于絹云母集合體中,粒度一般為0.004~0.8 mm,見圖1與圖2。

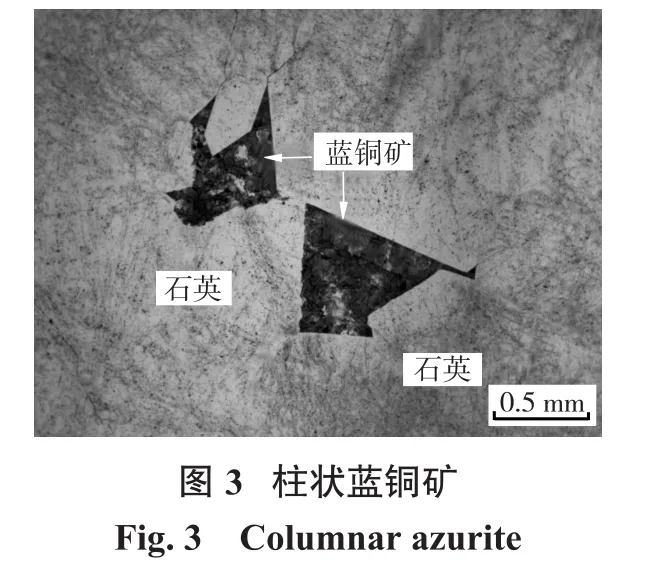

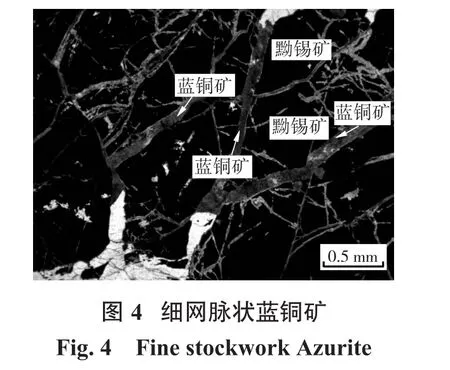

(2)藍銅礦。藍銅礦含量為0.20%,天藍色,玻璃光澤。多呈他形粒狀、少數呈柱狀集合體與氧化蝕變黝錫礦混雜分布,或呈細脈狀賦存于礦石裂隙中,粒度一般為0.01~0.3 mm,見圖3與圖4。

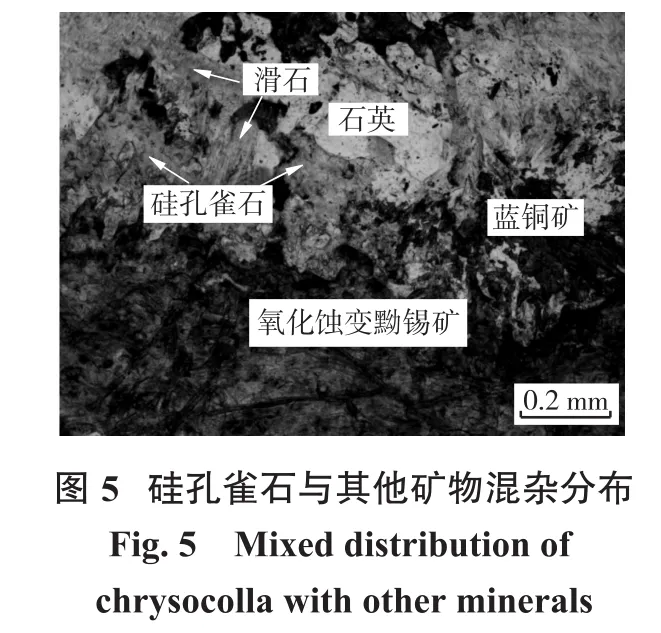

(3)硅孔雀石。硅孔雀石含量為0.19%,呈微鱗片狀—粒狀,集合體不規則粒狀,或與方解石、藍銅礦、孔雀石混雜分布,或沿羥錫銅石及石英裂隙分布,粒度一般為0.01~0.03 mm,見圖5。

3.2 錫礦物

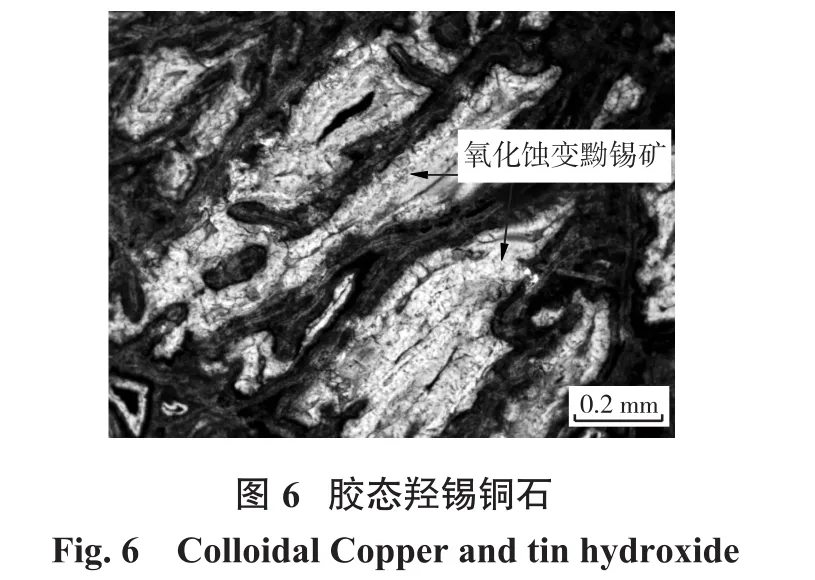

(1)羥錫銅石。羥錫銅石又名氧化蝕變黝錫礦,是黝錫礦氧化蝕變的產物,含量為1.55%,草黃色,玻璃—油脂光澤,具電磁性,呈膠態,集合體粒狀,或沿黝錫礦裂隙分布,或呈集合體分布于石英顆粒之間,常與孔雀石、藍銅礦、錫石及羥水銅礦等混雜分布,粒度一般為0.01~0.5 mm,集合體粒度為0.1~1.5 mm,見圖6。

(2)黝錫礦。黝錫礦含量為0.15%,黑色,金屬光澤,很少呈獨立顆粒存在,其邊緣和裂隙常蝕變為羥錫銅石,呈殘余狀—破布狀,與石英的關系密切,多與石英混雜分布于礦石的脈體中,粒度一般為0.006~0.6 mm,見圖7。

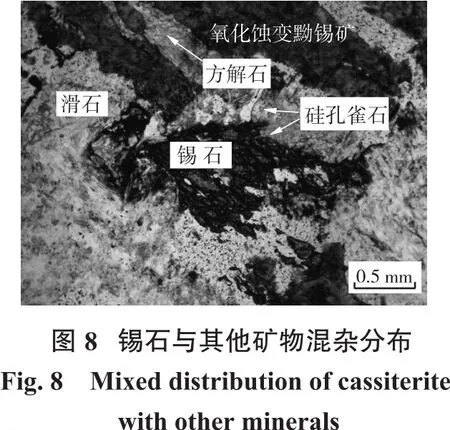

(3)錫石。錫石含量為0.14%,淺褐黃色、少數無色,油脂—金剛光澤,多呈他形粒狀,少數呈柱狀,與黝錫礦、羥錫銅石、孔雀石、藍銅礦及脈狀石英關系密切,常星散浸染狀與其混雜分布,或集合體細脈狀沿礦石裂隙分布,粒度一般為0.014~0.2 mm,見圖8。

4 主要礦物的賦存狀態

4.1 銅的賦存狀態

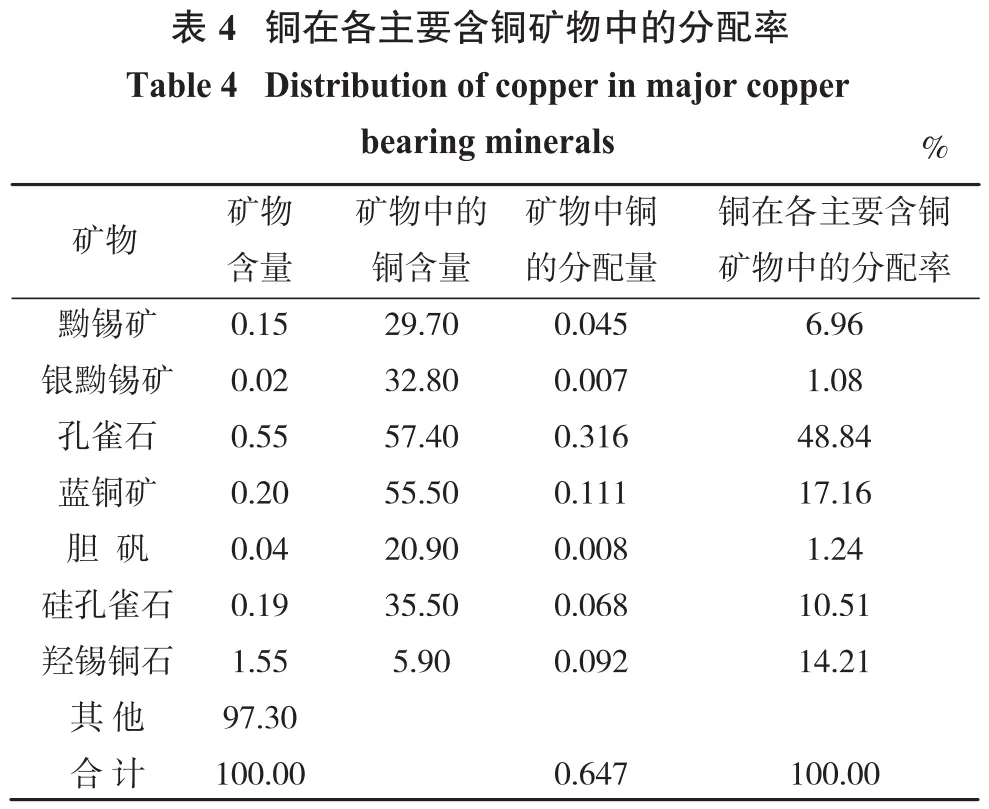

礦石中的銅以獨立礦物形式存在,主要賦存在孔雀石、藍銅礦、羥錫銅石、黝錫礦、硅孔雀石及少量銀黝錫礦、膽礬、羥水銅礦中,銅在各主要含銅礦物中的分配率見表4。

4.2 錫的賦存狀態

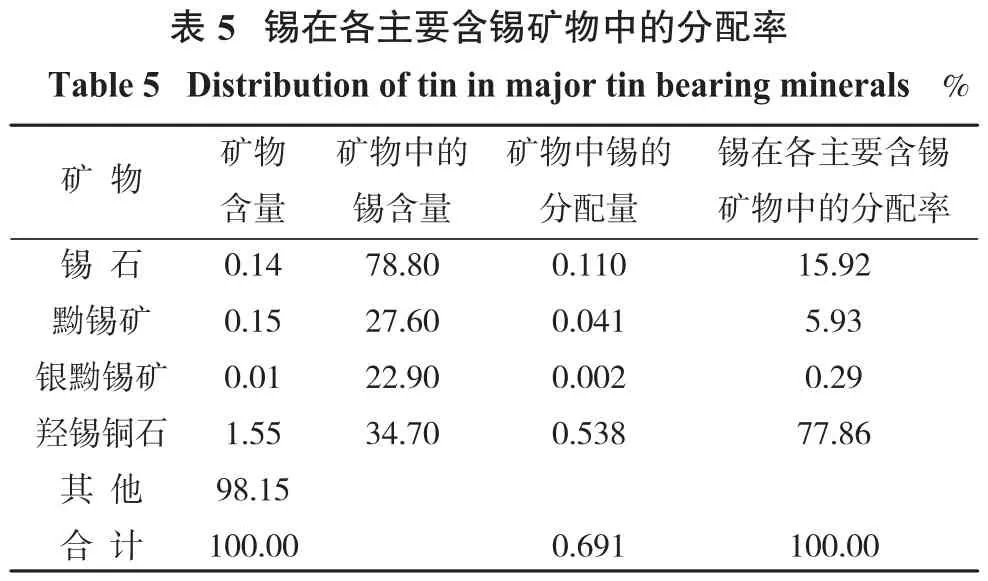

錫主要以獨立礦物的形式賦存在羥錫銅石、錫石、黝錫礦及少量銀黝錫礦中,錫在各主要含錫礦物中的分配率見表5。

5 礦石的可選性分析

上述研究表明,該銅錫礦石礦物成分復雜,各礦物間共生關系極為密切,礦石中主要金屬礦物是銅、錫礦物,可回收的銅礦物主要為孔雀石、藍銅礦及羥錫銅石,可回收的錫礦物主要為羥錫銅石、錫石及黝錫礦,伴生銀則在選銅、錫時富集在銅精礦和錫精礦中。根據礦石的性質特點,礦石中的孔雀石、藍銅礦等銅礦物可采用硫化浮選法回收,礦石中的錫礦物需考慮采用浮選—重選相結合的聯合工藝進行回收,浮選主要回收黝錫礦,重選主要回收錫石,羥錫銅石則屬于一種比較特殊的礦物,需進一步加強回收工藝研究,從而確保銅和錫的選礦指標。

6 結論

(1)中亞某銅錫礦石雖然銅、錫品位較低,但資源量巨大,具有較高的開發利用價值。礦石中的羥錫銅石礦物是一種比較獨特的礦物,含77.86%的錫和14.21%的銅,具有極高的科學研究價值。

(2)原礦中具有回收價值的金屬主要有銅、錫和銀,其品位分別為0.62%、0.69%和50.80 g/t,銅以氧化銅為主,氧化率高達91.94%,主要賦存在孔雀石、藍銅礦及羥錫銅石中;大部分錫以酸溶錫的形式存在,可回收的錫主要賦存在羥錫銅石、錫石及黝錫礦中。

(3)礦石的構造主要有細網脈狀、塊狀及塊狀—不均勻稀疏浸染狀等構造;礦石的主要結構有碎裂化細晶、巨晶、纖柱狀—他形粒狀以及殘余等結構。

(4)根據礦石的性質特點,礦石中的孔雀石、藍銅礦等銅礦物可采用硫化浮選法回收,礦石中的錫礦物需考慮采用浮選—重選相結合的聯合工藝進行回收,浮選主要回收黝錫礦,重選主要回收錫石,羥錫銅石則屬于一種比較特殊的礦物,需進一步加強回收工藝研究,從而確保銅和錫的選礦指標。