蘆竹引種不同繁殖方式對比研究

劉 飛,張洪江,趙方瑩,王 晶

(1.北京林業大學 水土保持學院,北京 100083;2.北京圣海林生態環境科技股份有限公司,北京 100083)

蘆竹(ArundodonaxL.)為禾本科蘆竹屬多年生草本植物[1],從歐洲的地中海到亞洲的印度、中國,再到大洋洲的澳大利亞等地區都有分布[2],北美地區的蘆竹于18世紀20年代由西班牙引入。蘆竹具有根系發達、生物量大、喜光耐陰、生境適應性寬等特點,其發達的根系易于微生物附著,對N、P等元素具有較強的轉化處理能力[3-4],除了可用于水質凈化,還對Cu、Cr、Pb、Zn、Ni等重金屬具有一定程度的耐受性,可用于重金屬離子的吸附與去除[5-10]。同時,國外也有將蘆竹用于含鹽廢水凈化[11]和鹽堿地修復工作[12]的報道與研究。此外,蘆竹可作為一種生物質能源作物[13-15]的特性近年來也受到了廣泛關注。

在我國,蘆竹主要分布在江浙等南方中低緯度地區,因此其根系耐寒能力和越冬保存問題一直是蘆竹向中高緯度地區推廣與應用的限制因素之一。根據已有文獻報道,蘆竹1965年在河南鄭州引種成功[16],2000年前后分別在山東的聊城、德州、南四湖等地區進行了引種試驗[17-18],2006年在北京地區進行了越冬保存方面的試驗[19]。但在華北地區,對蘆竹的應用與推廣研究尚不系統。目前,蘆竹較為常見的人工繁殖方式包括分根、埋條、扦插等,我們研究北方地區不同繁殖方式下蘆竹的生物學特性,尤其是在越冬保存方面的表現,旨在為蘆竹在我國北方地區的進一步推廣與應用提供有益參考。

1 試驗材料及樣地

1.1 試驗材料來源

本次蘆竹引種試驗所用材料全部來自江蘇省高郵市,包括帶根蘆竹245株、蘆竹莖稈1 500 m,于2015年2月運至北京。高郵市位于江蘇省中部,屬亞熱帶季風氣候區,寒暑顯著,光照充足,雨水豐沛,年均氣溫15 ℃,無霜期221 d,常年降水量1 018 mm,最大凍土深度24 cm。

1.2 試驗樣地

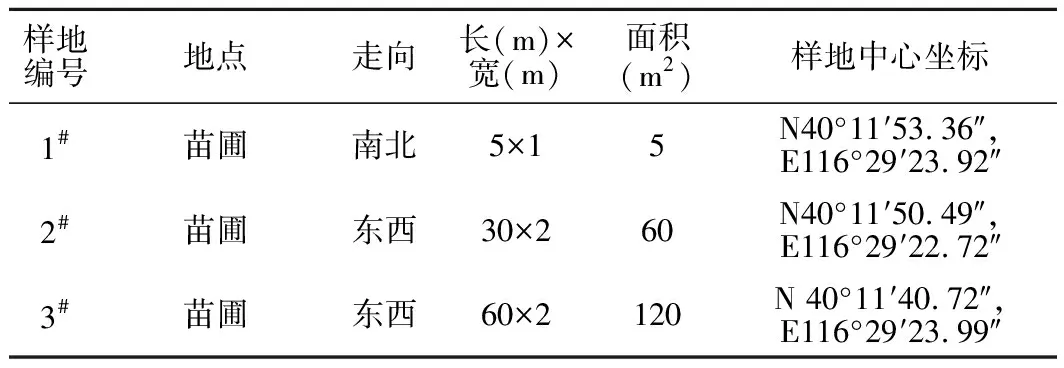

試驗樣地位于北京市順義區。順義區地處北京東北郊,屬溫帶大陸性半濕潤季風氣候區,四季分明,年均氣溫11.5 ℃,年均日照時數2 746 d,無霜期195 d,年均降水量610 mm,年均相對濕度58%,最大凍土深度80 cm。根據不同的繁殖方式,設置3處試驗樣地,布置情況見表1。

表1 試驗樣地布置情況

2 試驗設計

2.1 繁殖方式

本次試驗設計扦插、分根兩種繁殖方式。1#樣地選取長度約40 cm、平均直徑2 cm的莖稈進行扦插,插條間距均為10 cm,扦插深度分為20 cm和25 cm兩種,分別扦插116根和48根;2#與3#樣地采用分根栽植方式繁殖,種植穴數量分別為75個和170個。

3月份完成種植后,澆水頻次為每周1次;5月下旬至6月中旬,澆水頻次為每3天1次;7—9月,依靠天然降水維持蘆竹的生長。

2.2 調查頻次

5月初有新筍出現,按照每周1次的頻次對新筍數量進行調查與記錄;7—9月調查生長量,調查頻次調整為每月1次。

3 試驗結果與分析

3.1 不同繁殖方式的引種成活率

3.1.1 扦插繁殖

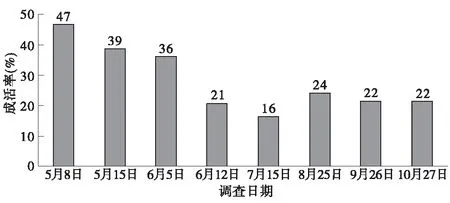

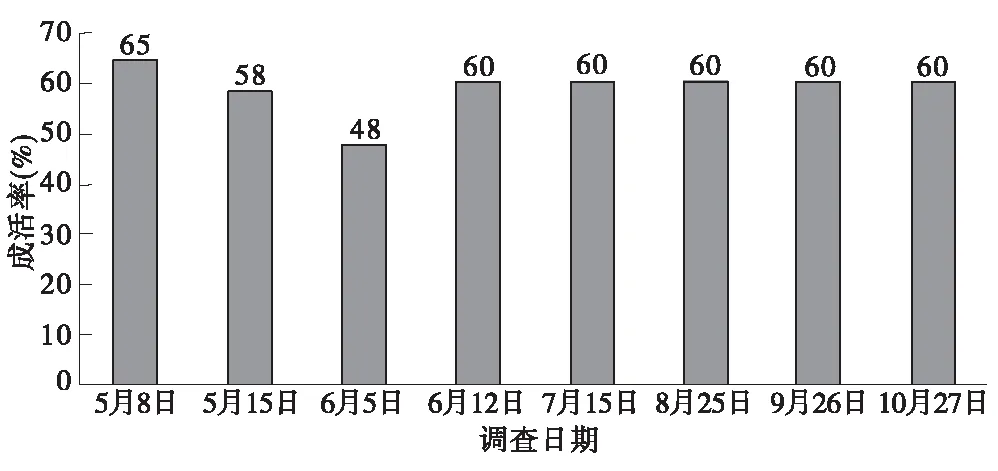

調查從2015年5月8日開始至10月27日結束,扦插繁殖成活率見圖1、圖2。從調查結果可知,扦插深度為20 cm時,初始成活率為47%,至10月末生長季結束,成活率穩定在了22%;扦插深度為25 cm時,初始成活率為65%,至生長季結束,成活率保持在了60%。此結果與時強等[20]的研究成果基本一致。

圖1 扦插深度20 cm成活率

圖2 扦插深度25 cm成活率

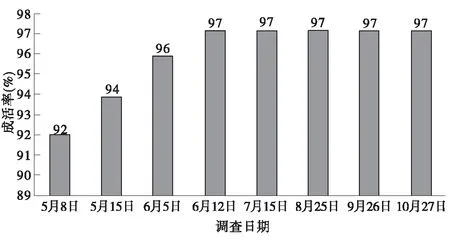

3.1.2 分根繁殖

由圖3可以看出,分根繁殖的初始成活率和最終成活率要明顯高于扦插方式。其主要原因在于根系中儲存的營養和水分較為充足,較僅依靠腋芽完成初始生根的扦插繁殖具有較大優勢,經過短暫的環境適應后即可正常生長,保證了較高的初始成活率,并且最終的成活率穩定在了97%的較高水平上(2#、3#樣地分別有74、164個種植穴發出新筍)。

圖3 分根繁殖成活率

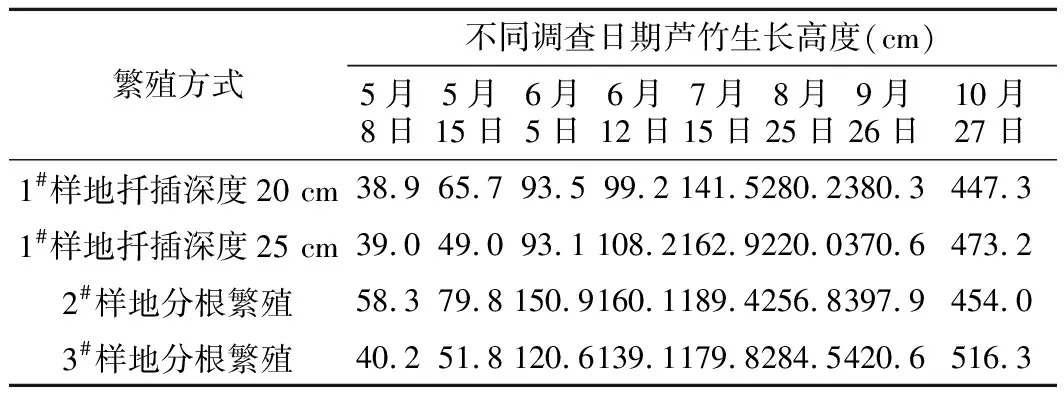

3.2 不同繁殖方式下的生長情況對比

對扦插和分根兩種繁殖方式下蘆竹的生長高度進行調查統計,結果見表2。

表2 不同繁殖方式下蘆竹生長高度調查統計(均值)

對表2數據進行方差分析,計算結果p=0.977>0.05,即扦插和分根繁殖對蘆竹生長高度的影響無顯著差異。

3.3 越冬保存情況

3.3.1 扦插繁殖

扦插樣地在2015年10月底進行地上部分收割,并在原地搭建了陽光棚。棚內扦插樣地在2016年1月即開始出筍,經調查在原扦插成活莖稈周圍全部發出新筍,表明扦插后第二年開始了以新生根狀莖為基礎的繁殖,越冬保存率達到了100%。

3.3.2 分根繁殖

2#樣地地上部分收割時間與扦插樣地相同。2016年3月開始有新筍發出,截至5月初,發出新筍的種植穴數量為62個,5月底發出新筍的數量未增加。2#樣地的越冬保存率為84%。

3#樣地收割時間為2016年3月,在2016年4月的調查中,已有新筍開始發出。5月末的調查結果顯示,發出新筍的種植穴數量為160個,且在6月初的調查中數量未增加。3#樣地的越冬保存率為98%。

4 結 論

(1)氣候是決定植物生長邊際范圍的重要因素[21],我國北方地區冬季低溫是影響蘆竹越冬的主要限制性因子[19]。但蘆竹逐漸由江浙一帶向河南、山東、天津地區引種成功,以及POMPEIANO et al.[22]對在不同氣候帶上的匈牙利和洪都拉斯進行的蘆竹耐寒研究都表明,經過一定梯度的低溫馴化后,蘆竹可以逐漸適應低溫環境。

(2)實際應用中,若單純依靠分根繁殖將難以滿足其巨大的物料需求[23]。從本次試驗結果來看,扦插深度為25 cm時保持了較高且穩定的成活率及越冬保存率,因此在實踐中可選擇以扦插為主、分根繁殖為輔的方式加以應用與推廣,且應用于坡面時扦插措施可有效改善坡面徑流條件,有利于水土流失的控制。

5 討 論

蘆竹被北美、非洲及地中海地區的多個國家認定為侵入物種[24-25],在人們日益重視生物多樣性保護的背景下,外來物種所帶來的生態風險應引起高度重視。一個物種能否成為侵入物種涉及所在區域的土壤、水文、氣候、動植物群落結構等諸多因素。BLANCHARD et al.[26]利用GIS技術,綜合物種分布、土地利用、土地覆蓋、物種多樣性等信息,以蘆竹、黑荊(Acaciamearnsii)、假高粱(Sorghumhalepense)等物種為研究對象,建立了物種分布預測模型以驗證其生態風險,并在南非東開普敦地區進行了驗證。同時,建立科學的評價體系和管理機制[27],物理、生物措施的聯合使用[28]可以實現對引入物種的有效管控。基于以上分析,蘆竹在我國北方地區的引入仍需開展大量的研究與實踐工作。