高層辦公建筑新風系統調查與設計分析

賀永良

中鐵十八局集團第四工程有限公司

對大多數人而言,除居住區外,辦公區是累計停留時間最長的區域。朝九晚五的工作時間模式下,在辦公區內停留的時間約為8小時,占每天時間的三分之一,因此辦公區內的室內環境質量顯得尤為重要,而作為城市建筑中最典型的高層辦公建筑,室內環境質量一直以來就是研究的難點。高層辦公建筑人員密度高,建筑氣密性好,為了營造舒適、健康的辦公環境,需要有合理、有效的空調新風系統。

本文采用實地調查的方法研究高層辦公建筑空調新風系統的設計研發。調查內容是現場測試多家科研辦公單位的室內空氣環境及噪聲,并觀察記錄辦公人員的門窗開啟習慣及新風系統的使用情況。

調查目的是為辦公區新風系統設計提供依據,并分析辦公區新風系統設計時需注意的問題。調查過程分為調查前的準備、進入辦公區調查及調查后處理三個步驟:

①調查前的準備。先對所調查的企業進行初步了解,如地理位置、平面圖紙、空調設計參數、新風系統類型等信息,確定調查目的和調查方法,撰寫調查方案。

②進入辦公區調查。根據調查方案中的調查內容及方法,進入企業進行調查,對調查對象進行觀察、測試,并作相應的統計與記錄。

③調查后處理。及時對調查所得到的資料進行整理,撰寫調查報告。

1 室內空氣環境及噪聲調查

調查采用的儀器有智能環境測試儀數字溫度計DS18B20,測試精度±0.1℃,噪聲測試儀HNT16040,工作溫度范圍為-10℃~+50℃,在此溫度范圍內相對于參考溫度靈敏度變化不大于±0.5 dB。測試內容包括呼吸區的CO2濃度、空氣溫濕度及室內噪聲。測試分夏季、冬季進行,調查對象包含了超大型、中型、小型三類科研辦公單位。各類辦公單位的調查比例如表1所示:

表1 各類辦公單位的調查比例

科研單位的辦公區一般分為開敞的大辦公區和單間的小辦公室兩類。兩類辦公區的使用人員數量及室內環境質量具有明顯的差異,因此調查將辦公區分為≥50 m2的大辦公區和<50 m2的小辦公區兩類。調查的辦公區的基本情況如表2及表3所示。

表2 辦公區的數量及比例

表3 辦公區的人員密度

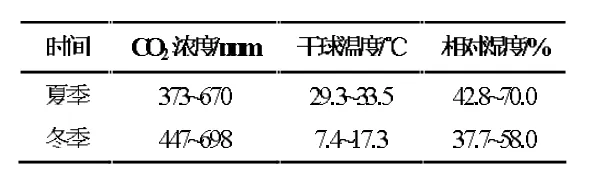

表4 室外氣象參數測試值

測試期間,室外空氣溫濕度及CO2濃度如表4所示。各參數日變化情況為:室外溫度為逐漸升高后再逐漸降低,中午時刻溫度最高;相對濕度的變化趨勢為先逐漸降低再逐漸升高;室外CO2濃度為在373~698 ppm之間波動,變化趨勢為先逐漸升高再降低。

1.1 呼吸區的CO2濃度

辦公區的CO2濃度測試結果如表5所示:

表5 辦公區CO2濃度測試值

辦公區的CO2濃度日變化曲線如圖1所示。

圖1 辦公區的CO2濃度日變化曲線

目前,我國衡量建筑污染物和人員污染物的指標是CO2濃度,且其限值為1000 ppm[1]。調查結果顯示,部分辦公區的CO2濃度超過限值,超限率為5%~23%,且大辦公區的超限率大于小辦公區,冬季高于夏季。

定義人員的在室率為逐時人員的數量與人員數量最大時刻的比值。辦公區內CO2濃度變化趨勢與人員的在室率相同,變化趨勢為“增加-減少-增加-減少”的雙峰型曲線,且下午的峰值高于上午。

1.2 室內空氣溫濕度

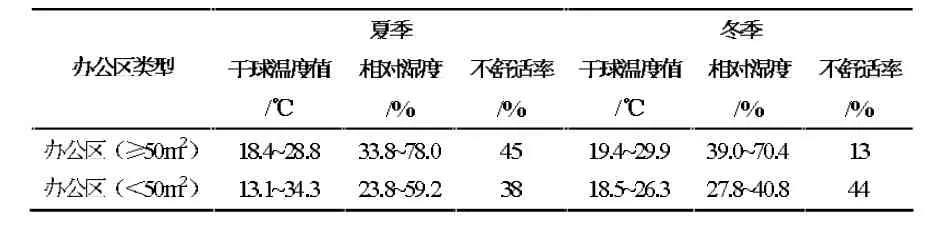

辦公區的室內空氣溫濕度測試結果如表6所示:

表6 辦公區室內溫濕度測試值

根據文獻[2]的規定,一級舒適度供冷工況室內空氣溫濕度為24~26℃及40%~60%,供熱工況為22~24℃及≥30%,二級舒適度供冷工況室內空氣溫濕度為22~24℃及≤70%,供熱工況為18~22℃。辦公區為人員長期停留的場所,舒適度要求較高,空調設計一般以一級舒適度為標準。

定義在測試期間,辦公區溫濕度不在舒適度范圍內的時間與測試總時間的比值為不舒適率。如表6所示,辦公區的溫濕度的不舒適率為13.0%~45.0%,大辦公區的夏季不舒適率高于冬季,下辦公區的相反。夏季的不舒適度主要是由于溫度過高引起的,冬季則是相對濕度過低造成的。

1.3 室內環境噪聲

辦公區的室內環境噪聲測試結果如圖2所示:

圖2 辦公區的噪聲調查結果

根據《民用建筑隔聲設計規范》(GBJ118-1988)室內安靜程度要求,辦公室的最低噪聲標準是≤55 dB(A)。根據調查,測試的辦公區的平均噪聲值為50 dB(A),約有13%的辦公區噪聲大于55 dB(A),不符合規范要求。究其原因,基本都是由于新風機吊裝在辦公室內造成的。

2 門窗開啟習慣及新風系統使用情況調查

辦公區門的開啟增加了辦公區之間及辦公區與其他區(休息區、走道等)之間的空氣流通,使辦公區之間的空氣環境更容易趨近相同。若在過渡季節開啟外窗,可增加室內外的自然通風,但在空調(供暖)季節,開窗則會導致室內無組織新風量,增加空調系統運行能耗。了解辦公區內人員的習慣利于設計師設計的新風系統更加合理,制定的運行控制策略更有效。

2.1 門窗開啟習慣

據實地觀察,辦公區門窗開啟情況如表7所示。

表7 辦公區門窗開啟情況

①不同季節辦公區門的開啟習慣基本相同。據觀察統計小辦公區的門開啟時間較少,大辦公區之間的門上班時間全天開啟(有門禁管理要求的除外),以方便人員通行,下班時間所有門均關閉。

②不同季節外窗的開啟習慣有所不同。過渡季節,所有辦公區的外窗基本為開啟狀態,而空調(供暖)季節辦公區有47%和55%的辦公區外窗為關閉。

③外窗的開啟情況與室外空氣質量(PM2.5濃度等)的情況有關。室外空氣質量差時,開啟的外窗數量及開啟時間較少。

2.2 新風系統的使用情況

調研對象的空調形式大多數為半集中式空調方式,如風機盤管+獨立新風系統、多聯機空調+獨立新風系統等,均為獨立新風系統形式。調研單位的上班時間均為8:00~18:00。

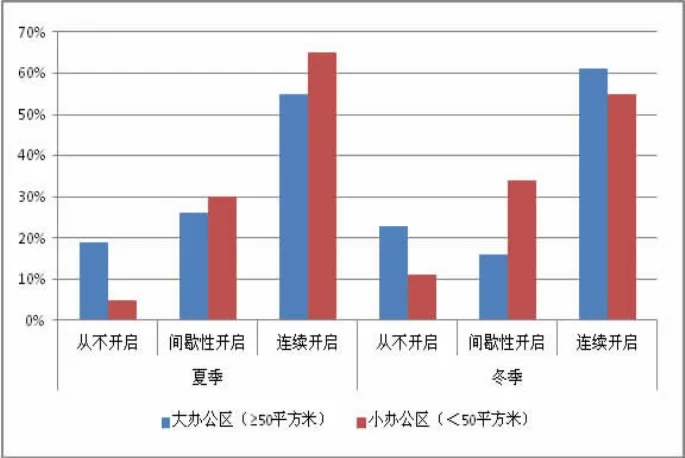

上班期間,新風系統開啟情況分為從不開啟、間歇性開啟及連續開啟三種,各類情況比例如圖3所示。

圖3 新風系統的開啟情況

辦公區內人員密度大、新風量大,新風負荷大約占空調總負荷的30%。據調查,約有35%~45%的辦公區從不開啟或間歇開啟新風系統以節約空調系統的運行成本,造成室內新風量不足,CO2濃度超標等問題。

在測試過程中發現,部分辦公區不同測點的CO2濃度差別較大,內區測點的濃度普遍高于外區測點。合理的氣流組織設計可減少內外區測點CO2濃度差,提高新風送風效率。

3 新風系統的設計分析

為避免出現調查中辦公區出現調查中發現的問題,新風系統在設計時應使系統的劃分合理、新風量的計算準確、新風機的設置正確及室內氣流組織設計有效。并選擇合理、高效的節能、節支措施,提高新風系統的平時使用率,從而改善辦公區的室內空氣環境質量及聲環境。

3.1 新風系統的劃分

通風的目的是為了消除人員與建筑產生的污染物,并為室內人員提供所需的新鮮空氣,滿足室內人員的舒適與健康要求。

辦公區的入駐單位及分隔經常變化。不同辦公單位的空調使用時間及室內舒適度要求不同,新風系統宜按照企業進行劃分,以便運行控制及費用結算。而在建筑功能分隔不確定時,提高新風系統對分隔變化的適應性,系統宜盡量劃分為多個小系統。

對于開敞的大辦公區,靠外窗的外區與內區之間的過渡季節要求的通風方式不同,外區可直接開窗通風,而內區需通過加大新風量來改善室內環境。系統劃分宜按照內外區劃分新風系統。

辦公建筑的設計層高一般為3.9~4.2 m。而辦公區對層高要求較高,否則辦公人員會感覺壓抑,不舒適。因此單個新風系統不宜劃分過大,風管高度過高。

3.2 新風量的確定

常用的新風量的確定方法主要為性能設計法和規定設計法兩類[3]。性能設計法是指運用質量守恒方程,分別計算滿足室內人員健康和舒適要求的新風量,取最大值作為該空間的最小新風量。規定設計法是直接規定空調通風房間人員部分所需的“每人所需的最小新風量”和建筑部分所需的“單位地板面積所需的最小新風量”[4]。《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736-2012)中規定的辦公室的設計最小新風量指標為30 m3/(h·人)。

設計人員無法確定辦公區人員數量時,一般參考設計手冊參數確定人員密度,取0.125~0.25人/m2。根據實地調查,辦公區的人員密度分布如圖4所示。辦公區人員密度大于0.25人/m2的情況分別占59.3%和64.3%,人員密度大于設計值。因此,應根據項目實際情況調整人員密度的設計值。設計人員可根據性能設計法和規定設計法分別計算新風量,將計算結果與規范規定的最小新風量(30 m3/(h·人))進行對比,取大值作為設計新風量。

圖4 辦公區人員密度分布圖

辦公區的入駐單位經常變化,不同單位的人員數量不同,導致需求新風量不同。新風系統設計時應考慮新風系統變風量運行,以滿足室內變新風量的需求。

在過渡季節,靠外窗區域可采用自然通風散熱,辦公區內區房間或無外窗房間可考慮加大新風量進行通風換氣,改善室內環境。因此,內區新風量的確定需考慮過渡季節通風要求。

3.3 氣流組織設計

同一辦公區內,不同測點的CO2濃度差別較大。一部分原因是由于新風系統的送風過于集中,新風口無法送達的區域內空氣質量較差。還有可能是因為新風口的位置與排風口過近,氣流短路,新風無法送到人員呼吸區。因此,在新風系統設計時,對于開敞的大辦公區,要注意新風口均勻布置,并遠離排風口,使室內氣流組織合理,新風送風有效。

調查中觀察到,新風口附近吊頂有不同程度的污染。近年來,室外空氣污染指數越來越高,室外新風不再“新”。在新風系統設計時,應增加新風過濾措施,改善引入室內的新風質量。

3.4 新風機的設置

據醫學專家介紹,噪聲的危害是多方面的。輕者,可引起聽力損失,精力不能集中,失眠,神經衰弱;嚴重者,可使血壓升高,心臟功能失常,并能誘發其他疾病。另外,噪聲還會嚴重影響人的工作效率,有時甚至引起一些不必要的矛盾和糾紛。

調查過程中發現,部分辦公區新風機從未開啟及間歇開啟的原因是由于新風機安裝在辦公區的吊頂內,噪聲太大,嚴重影響辦公人員的正常工作。員工不堪忍受噪聲干擾,只能犧牲室內環境質量,關閉新風機。因此,新風系統設計時,新風機的設置位置應考慮對辦公區人員的噪聲影響。不能滿足噪聲要求的新風機最好安裝在機房內,且應做好消聲隔振措施。吊裝在辦公區或者走道內的新風機,應采用靜音型或采取隔聲處理,使室內聲環境滿足相關規范和使用要求。

3.5 節能節支措施

辦公區人員密度大,新風負荷大約占空調總負荷的30%,新風系統能耗高。在設計時選擇合理的新風系統節能措施,節約空調系統能耗具有重要的意義。

應根據項目的地理位置、使用要求、具體情況等加強圍護結構熱工性能設計、做好遮陽和自然通風,盡可能采用被動式節能措施,降低建筑基礎能耗。同時采取有效的主動式措施,如新風熱回收技術、夜間取有效的主動式措施,如新風熱回收技術、夜間通風、蓄能、地道風、復合通風等節約新風能耗,節省空調系統運行費用。

4 結語

①對近40家科研辦公企業的室內空氣環境、室內聲環境的進行了實地調查,調查結果顯示,辦公區存在室內CO2濃度超標、冬季空氣相對濕度過低、夏季空氣溫度濕度過高、室內噪聲值超標等的問題。

②對辦公區內人員的門窗及新風系統開啟情況進行了實地觀察,發現辦公區內人員存在空調季節開窗、開門及新風系統經常不開或間歇開啟等問題,造成室內空氣環境較差,增加空調系統的運行能耗。

③基于上述調查分析,建議新風系統設計時應在系統的劃分、風量的計算、風機的設置、氣流組織設計及節能、節支措施等方面認真推敲,盡量避免調查中出現的各類問題,是新風系統設計合理、高效。