首都圈地區(qū)MS≥5.0地震時(shí)空演化分析1

王亞茹 王 想

?

首都圈地區(qū)S≥5.0地震時(shí)空演化分析1

王亞茹1,2)王 想1)

1)河北省地震局,石家莊 050021 2)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),合肥 230026

本文對(duì)1880年以來首都圈5級(jí)以上地震的時(shí)空特征進(jìn)行分析,認(rèn)為首都圈地區(qū)5級(jí)以上地震活動(dòng)存在10年左右的周期性,地震發(fā)生有自西向東遷移的特征且這一遷移具有輪回性。目前,首都圈地區(qū)處于發(fā)震的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,根據(jù)遷移性和輪回性認(rèn)為未來首都圈東部地區(qū)發(fā)生5級(jí)以上地震的可能性較大。

首都圈 地震 時(shí)空演化 活動(dòng)性

引言

地震活動(dòng)時(shí)起時(shí)伏,具有明顯的輪回性,但又不是簡(jiǎn)單的重復(fù),地震發(fā)生的不均勻性表現(xiàn)為在一定時(shí)間和區(qū)域內(nèi)相對(duì)平靜或活躍,反映了地震的孕育和發(fā)生是區(qū)域內(nèi)應(yīng)力長(zhǎng)期積累、集中、加強(qiáng)并在應(yīng)力集中區(qū)最終釋放的結(jié)果,因此地震活動(dòng)會(huì)表現(xiàn)出平靜—密集的活動(dòng)特征(王健,2005)。馬宗晉等(1982)根據(jù)地震活動(dòng)的增強(qiáng)和平靜提出將百年尺度的地震活動(dòng)韻律稱為地震期,在地震期內(nèi)還有若干個(gè)10—20年尺度的地震活躍幕及間隔10、20年的相對(duì)平靜幕,同時(shí)指出華北地區(qū)第4地震活躍期始于1815年,目前仍處于第4活躍期。此后,不同學(xué)者(汪良謀,1987;陳榮華,1989;朱紅彬等,2010)采用不同劃分方法對(duì)華北地區(qū)的地震幕進(jìn)行了研究,王亞茹等(2014)將華北地區(qū)第4活躍期劃分為5個(gè)地震幕,每個(gè)相對(duì)平靜幕最短16年、最長(zhǎng)為22年,目前處于相對(duì)平靜時(shí)段,自1998年張北6.2級(jí)地震以來,6級(jí)地震平靜達(dá)到了20年,有隨時(shí)進(jìn)入新的地震活躍幕的可能。

首都圈地區(qū)是我國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,在歷史上發(fā)生多次強(qiáng)烈地震,尤其是1978年唐山大地震和1998年張北地震,都造成了巨大的損失,地震災(zāi)害的破壞性和突發(fā)性嚴(yán)重威脅著首都圈地區(qū)的平穩(wěn)發(fā)展。首都圈地區(qū)的地震活動(dòng)向來受到地震學(xué)家的高度重視,很多學(xué)者對(duì)該區(qū)域的地震活動(dòng)進(jìn)行了大量的詳細(xì)分析(劉愛文等,2006;張世民等,2006;胡幸平等,2013)。自2006年文安5.1級(jí)地震后,該區(qū)域5級(jí)地震平靜期達(dá)到了12年,該區(qū)未來發(fā)生5級(jí)以上地震危險(xiǎn)性判斷將成為研究的重點(diǎn)。本文對(duì)首都圈地區(qū)5級(jí)以上地震活動(dòng)進(jìn)行了研究,分析了歷史地震的時(shí)空演化特征,探討了首都圈5級(jí)以上地震的發(fā)震特點(diǎn)與遷移規(guī)律,對(duì)首都圈地區(qū)的中強(qiáng)地震預(yù)測(cè)具有一定的意義。

1 區(qū)域背景與資料選取

1.1 區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造背景

首都圈地區(qū)(38.5°—41.5°N,114°—120°E)位于華北地塊的北部,即張家口-渤海地震帶、華北平原地震帶和山西地震帶的交匯部位,地震活動(dòng)比較頻繁,震中分布范圍廣,震害嚴(yán)重,據(jù)史料記載該區(qū)歷史上曾發(fā)生一系列強(qiáng)震活動(dòng),如1679年三河-平谷8級(jí)地震以及1976年唐山7.8級(jí)地震。該區(qū)主要發(fā)育一系列NNE—NE向和NW—EW向斷裂,這些斷裂多集中成帶分布,控制了斷陷盆地和坳陷的發(fā)育,其中NNE—NE向構(gòu)造帶自西向東依次為延慶-懷來構(gòu)造帶、懷柔-北京-涿縣構(gòu)造帶、平谷-三河-廊坊構(gòu)造帶以及滄東構(gòu)造帶,NWW向的張家口-渤海構(gòu)造帶從上述4條NNE—NE向構(gòu)造帶的北段斜穿而過,構(gòu)成了首都圈新生代顯著的構(gòu)造分塊特征的基本格局(高文學(xué)等,1993)。總體來說,首都圈地區(qū)由于東部受到西太平洋板塊俯沖帶所產(chǎn)生的側(cè)向影響,西部受到青藏高原隆起所引起的深部塑性流動(dòng)致使淺部物質(zhì)側(cè)壓擠出的影響,形成了一個(gè)主壓應(yīng)力為NEE—SWW向的水平應(yīng)力場(chǎng)(豐成君,2014)。

1.2 資料選取

華北地區(qū)第4活躍期始于1815年(馬宗晉等,1982),同時(shí)首都圈地區(qū)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)65年的5級(jí)地震平靜時(shí)期,直至1880年發(fā)生河北灤縣5級(jí)地震,因此本文研究時(shí)段自1880年開始。本文所用的歷史地震目錄合并了由Mapsis下載的破壞性地震目錄(S≥4.7)和全國5級(jí)以上地震目錄,由于歷史地震目錄根據(jù)史料記載綜合整理換算而來,其地震三要素與現(xiàn)今地震計(jì)得來的地震三要素不可同日而語,關(guān)于余震的記載也將不可避免地缺失,為了保持1880年以來地震活動(dòng)的可對(duì)比性與連貫性,下文的統(tǒng)計(jì)分析中剔除了1980年前唐山地震的5級(jí)以上強(qiáng)余震活動(dòng)。

2 首都圈地區(qū)5級(jí)以上地震時(shí)空特征分析

2.1 首都圈5級(jí)以上地震活動(dòng)的時(shí)間特征

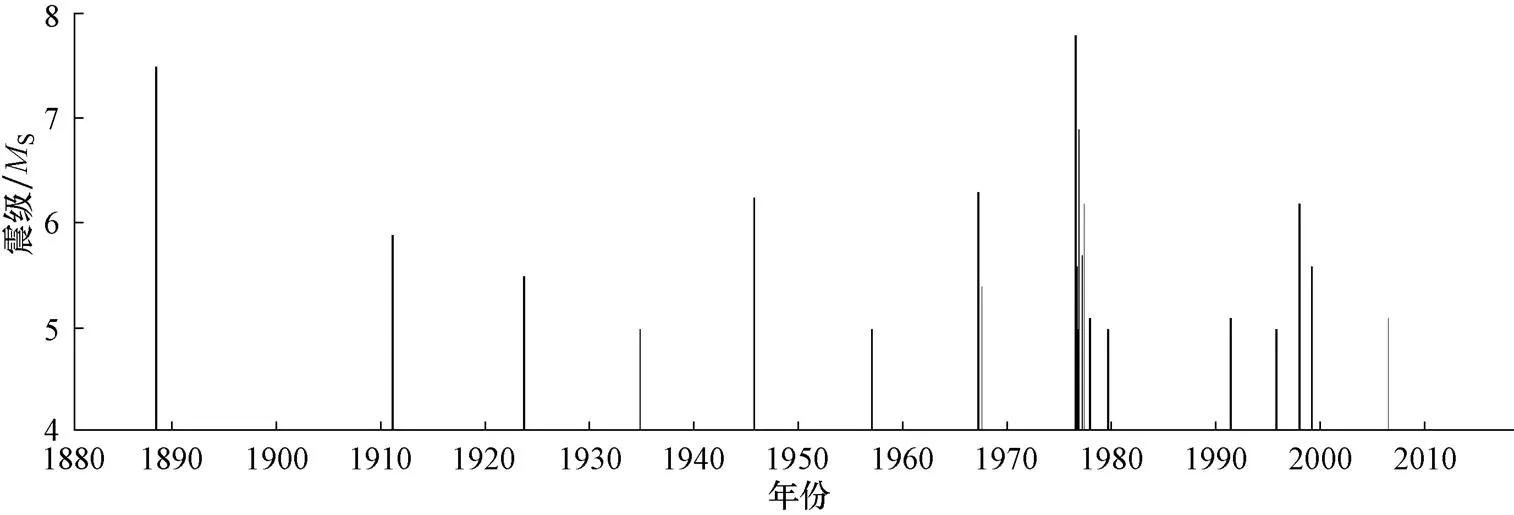

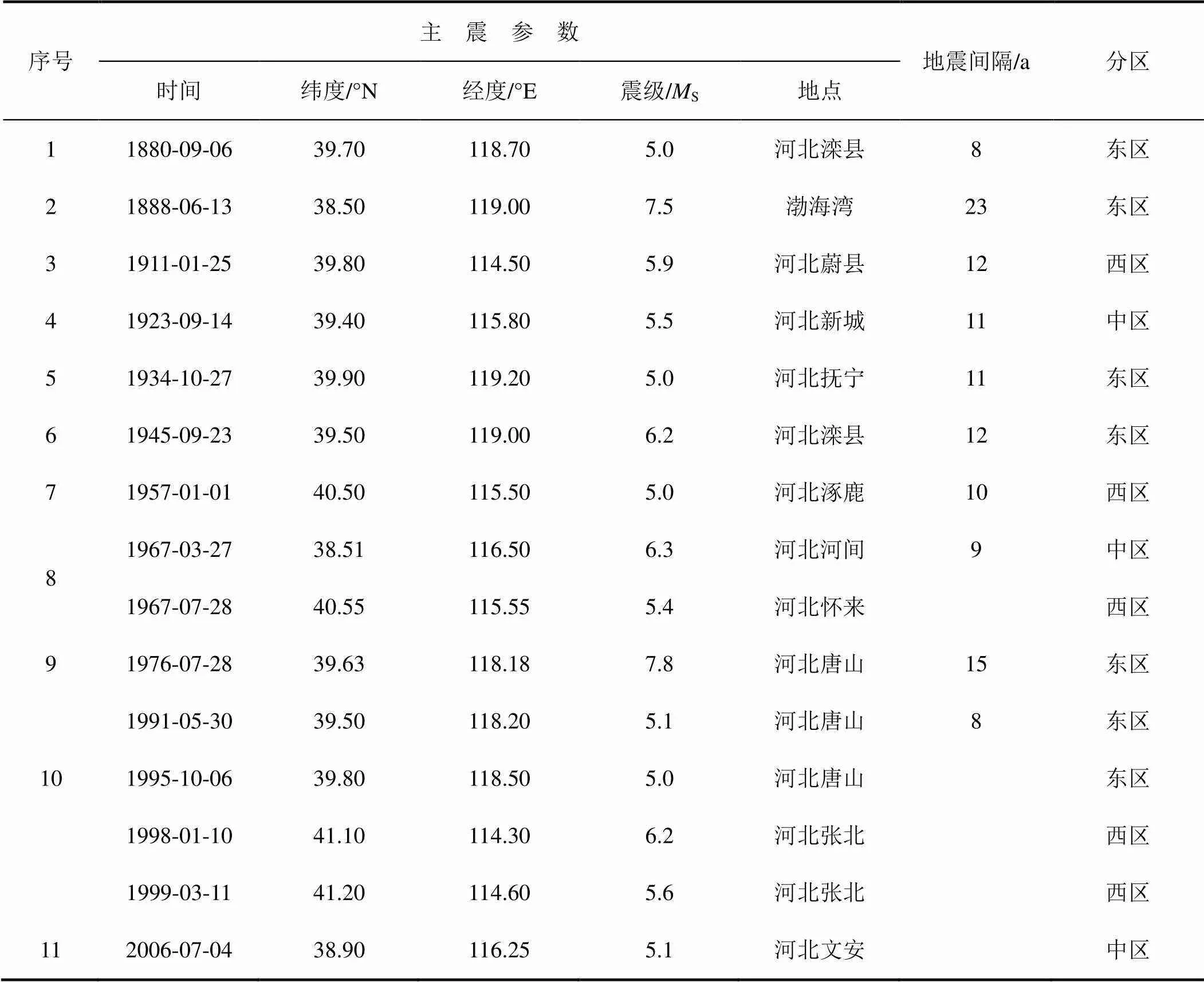

自1880年至今約130余年,首都圈地區(qū)共發(fā)生5級(jí)以上地震15次(去除唐山地震的余震),其中5.0—5.9級(jí)地震10次,6.0—6.9級(jí)地震3次,7.0—7.9級(jí)地震2次,最大地震為1976年河北唐山7.8級(jí)地震。圖1為首都圈地區(qū)地震活動(dòng)時(shí)序圖,按照地震間隔時(shí)間劃分為11個(gè)(叢)地震,其中1978年唐山地震的多次5級(jí)以上強(qiáng)余震與唐山主震歸為1組,1991—1999年發(fā)生的4次地震由于間隔時(shí)間較短劃分為同1組(表1)。統(tǒng)計(jì)表明該區(qū)地震活動(dòng)表現(xiàn)出明顯的周期性,前10組地震中有8次地震的時(shí)間間隔為10±2年,其中最長(zhǎng)的為1888年渤海灣7.5級(jí)地震與1911年河北蔚縣5.9級(jí)地震間的間隔,為23年,最短間隔為8年。該區(qū)最近一次5級(jí)以上地震為2006年文安地震,距今已有12年,這表明該區(qū)目前正處于發(fā)生5級(jí)以上地震的節(jié)點(diǎn)上,值得重點(diǎn)關(guān)注。

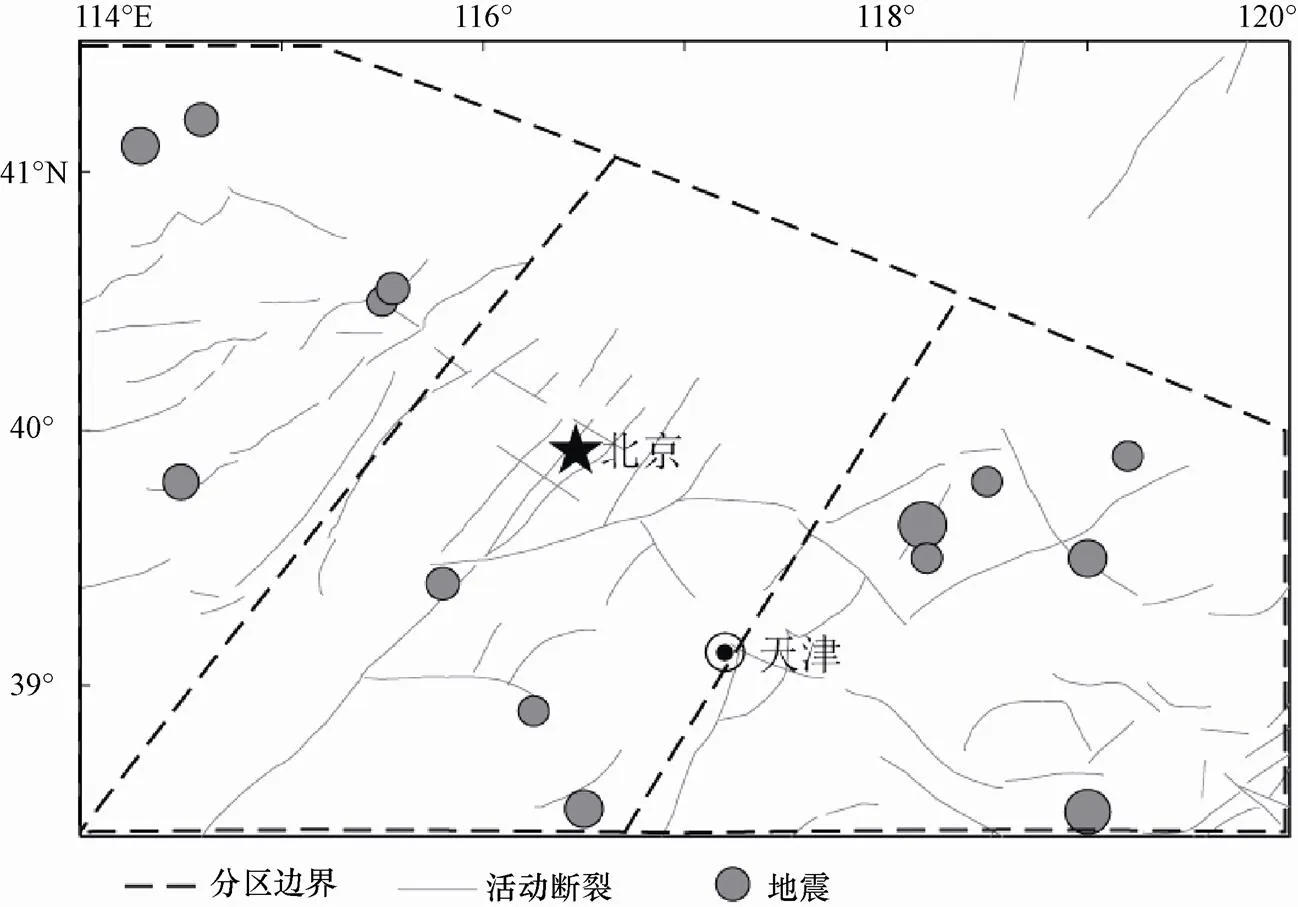

2.2 首都圈5級(jí)以上地震活動(dòng)的空間特征

按照斷裂走向及地震分布,沿張家口-渤海地震帶可把首都圈地區(qū)劃分為3個(gè)分區(qū)(圖2),分別稱為首都圈西區(qū)、中區(qū)和東區(qū)。其中,東區(qū)主要包括唐山老震區(qū)及部分渤海地區(qū)的平谷-三河-廊坊構(gòu)造帶以及滄東構(gòu)造帶;中區(qū)主要包括懷柔-北京-涿縣構(gòu)造帶;西區(qū)主要包括延慶-懷來構(gòu)造帶。

圖1 首都區(qū)地區(qū)1880年以來MS≥5.0地震M-T圖

圖2 首都圈地區(qū)分區(qū)示意圖(斷層引自鄧起東等,2003)

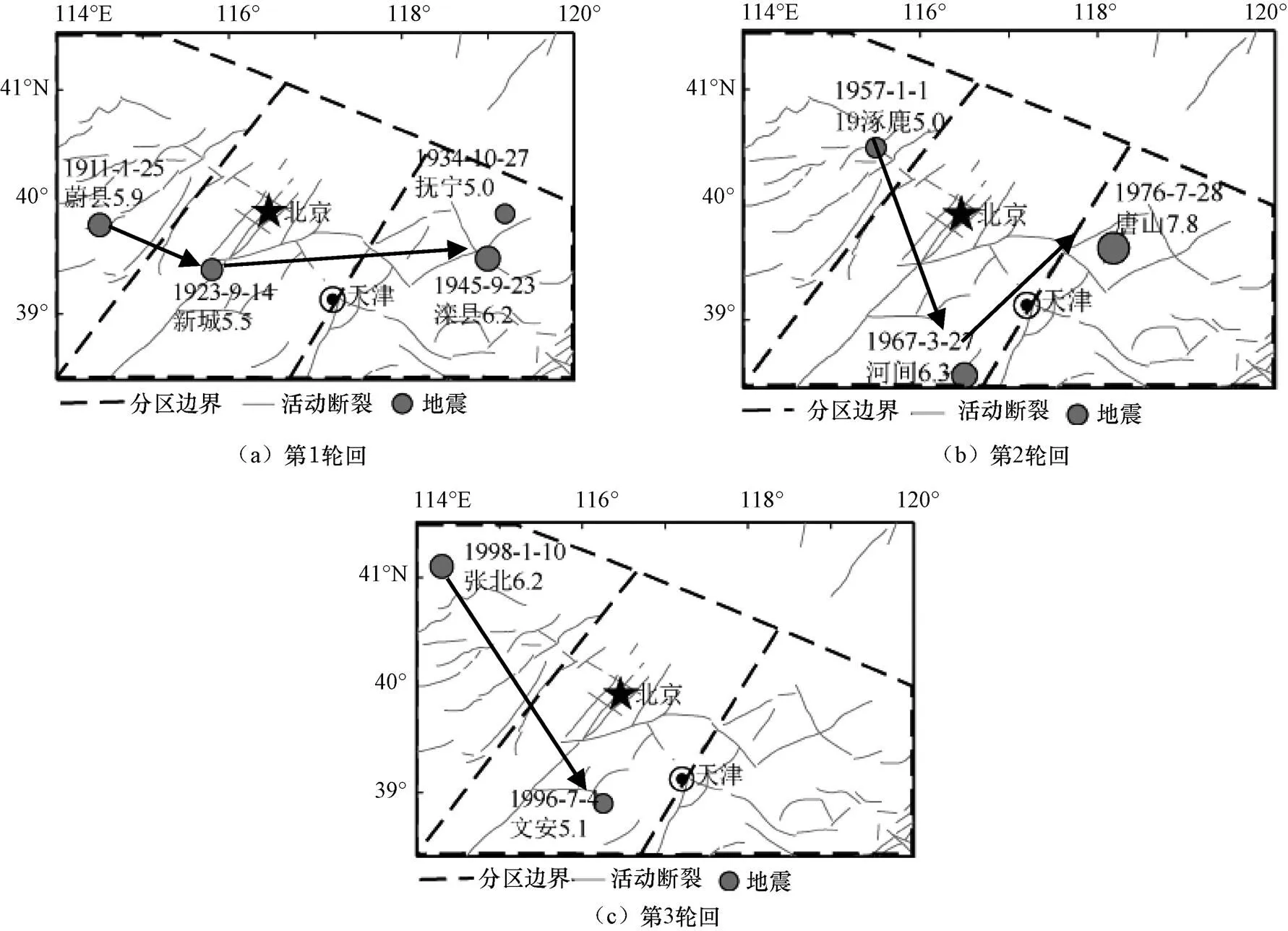

表1分區(qū)統(tǒng)計(jì)中每組地震中最大地震所處分區(qū)表示該組地震主體活動(dòng)區(qū)域,如1967年首都圈中區(qū)河間6.3級(jí)地震和首都圈西區(qū)的懷來5.4級(jí)地震,由于中區(qū)的地震震級(jí)更大,因此該輪地震的主體活動(dòng)區(qū)域?yàn)槭锥既χ袇^(qū);同樣,1991—1999年先后發(fā)生4次5級(jí)以上地震,鑒于震級(jí)最大的張北6.2級(jí)地震位于西區(qū),所以此輪地震主體活動(dòng)區(qū)域?yàn)槭锥既ξ鲄^(qū)。由此,首都圈地區(qū)S≥5.0地震空間分布可以概況為:東區(qū)—東區(qū)—西區(qū)—中區(qū)—東區(qū)—東區(qū)—西區(qū)—中區(qū)—東區(qū)—西區(qū)—中區(qū),按照時(shí)間可以簡(jiǎn)單地分為3個(gè)輪回:東區(qū)—東區(qū)—西區(qū)—中區(qū)—東區(qū)—東區(qū)、西區(qū)—中區(qū)—東區(qū)、西區(qū)—中區(qū),可概括為西區(qū)—中區(qū)—東區(qū)。地震活動(dòng)表現(xiàn)出明顯的自西向東遷移、再跳轉(zhuǎn)到西區(qū)開始一個(gè)新輪回的特征,具有遷移性、重復(fù)性和輪回性。馬宗晉等(1992)研究燕山地震帶得到其地震活動(dòng)存在自西向東遷移的定向性,速率為6—12km/a;蔣銘(1985)在研究華北區(qū)域第3、第4地震活動(dòng)期的地震活動(dòng)特性時(shí)發(fā)現(xiàn),華北地區(qū)的地震活動(dòng)出現(xiàn)由西向東整體遷移的特性。

表1 首都圈地區(qū)MS≥5.0地震活動(dòng)分區(qū)表

目前首都圈地震活動(dòng)已經(jīng)完成了2輪自西向東的輪回,第1個(gè)輪回為1911首都圈西區(qū)蔚縣5.9級(jí)地震—1923年中區(qū)新城5.5級(jí)地震—1934東區(qū)撫寧5.0級(jí)地震和1945年灤縣6.2級(jí)地震,歷時(shí)35年,最大地震為首都圈東區(qū)的灤縣6.2級(jí)地震;第2個(gè)輪回為首都圈西區(qū)1957年河北涿鹿5.0級(jí)地震—1967年中區(qū)河間6.3級(jí)地震—1976年東區(qū)唐山7.8級(jí)地震,歷時(shí)22年,地震震級(jí)逐步升高,最大地震為1978年唐山7.8級(jí)地震,同樣發(fā)生在首都圈東區(qū)。在首都圈西區(qū)發(fā)生1998年張北6.2級(jí)地震和首都圈中區(qū)2006年文安5.1級(jí)地震后,第3個(gè)輪回已經(jīng)遷移了半程。目前,距離2006年文安5.1級(jí)地震已經(jīng)過去了12年,根據(jù)首都圈S≥5地震活動(dòng)保持以10年左右為一周期的特征,首都圈地區(qū)正處于5級(jí)以上地震發(fā)生的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上;根據(jù)首都圈地震S≥5地震自西向東的遷移特征,下個(gè)5級(jí)以上地震發(fā)生在首都圈東區(qū)的可能性較大。另外,自1880年以來,首都圈東區(qū)發(fā)生S5.0—5.9地震4次(去除唐山地震的余震)、S6.0—6.9地震2次,分別占首都圈5.0—5.9地震的40%以及6.0—6.9級(jí)地震的67%,首都圈2次7級(jí)以上地震均發(fā)生在東區(qū),且前2個(gè)輪回的最大地震均發(fā)生在首都圈東區(qū),據(jù)此推測(cè)地震活動(dòng)最強(qiáng)烈的主體區(qū)域集中在東區(qū)的可能性較大。

圖3 首都圈地震遷移圖

3 討論

上述分析可知,自1880年以來首都圈S≥5.0地震活動(dòng)表現(xiàn)出一定的規(guī)律,一是周期性,地震活動(dòng)周期表現(xiàn)為約10年左右發(fā)生1次(叢)5級(jí)以上地震;二是遷移性,地震活動(dòng)均表現(xiàn)為自西向東定向遷移的特征,這與馬宗晉等(1992)研究燕山地震帶得到地震活動(dòng)自西向東遷移的結(jié)果一致;三是輪回性,具體表現(xiàn)為地震活動(dòng)遷移到首都圈東區(qū)后會(huì)跳回首都圈西區(qū)開始新的輪回,并且這一定向路徑是重復(fù)的。1880年至今共經(jīng)歷了2個(gè)完整的輪回,目前正處于第3個(gè)輪回中。在時(shí)間上,目前已經(jīng)到達(dá)發(fā)生S≥5.0地震的發(fā)震節(jié)點(diǎn);在空間上,地震發(fā)生在東區(qū)的可能性較大;在震級(jí)上,前2個(gè)輪回在東區(qū)釋放的能量最多,第1、2輪回的最大震級(jí)分別達(dá)到6.2級(jí)和7.8級(jí),因此第3輪回中的最大地震可能達(dá)到6級(jí)左右。然而,這種定性分析的樣本量只有2個(gè)完整輪回,對(duì)其準(zhǔn)確程度的判定需要大量樣本,但是由于S≥5.0地震活動(dòng)的小概率性和長(zhǎng)時(shí)間性等特性,應(yīng)該隨著地震形勢(shì)的發(fā)展不斷總結(jié)其規(guī)律,并輔助其他的手段方法從規(guī)律再推導(dǎo)其機(jī)理。

首都圈地震活動(dòng)表現(xiàn)出的特征可能與其地質(zhì)構(gòu)造環(huán)境有一定關(guān)系。首都圈位于華北地區(qū),受西太平洋自東向西俯沖擠壓的作用,同時(shí)受到青藏高原北東向的推擠,太平洋板塊對(duì)大華北地區(qū)的推擠作用占主導(dǎo)地位;印度板塊北東向的推擠穿過青藏高原作用于大華北地區(qū)的西南角,起輔助作用;二者控制著大華北的新構(gòu)造運(yùn)動(dòng),控制地震出現(xiàn)成片遷移現(xiàn)象。王繩祖(王繩祖,1993;王繩祖等,1994)根據(jù)大陸巖石圈網(wǎng)絡(luò)狀塑性流動(dòng)與多層構(gòu)造變形的觀點(diǎn),認(rèn)為在印度板塊的推擠作用下,亞洲中東部大陸存在著不同準(zhǔn)周期的塑性流動(dòng)波,大陸板塊驅(qū)動(dòng)力主要通過巖石圈下層(含下地殼和巖石圈地幔)的網(wǎng)絡(luò)流動(dòng)和塑性流動(dòng)波實(shí)現(xiàn)其遠(yuǎn)程傳遞,并控制板內(nèi)構(gòu)造變形和地震活動(dòng),造成地震活動(dòng)沿塑性流動(dòng)網(wǎng)帶的遷移,因此地震活動(dòng)表現(xiàn)出一定的周期性和遷移性。

4 結(jié)論

根據(jù)首都圈地區(qū)1880年以來S≥5.0地震活動(dòng)規(guī)律的研究發(fā)現(xiàn),該區(qū)地震活動(dòng)存在周期性、遷移性和輪回性的發(fā)震特性,具體表現(xiàn)為首都圈地區(qū)S≥5.0地震大概間隔10年左右發(fā)生1次(叢),從空間上地震有自西向東的遷移特征,且這種定向遷移具有輪回性,首都圈東區(qū)地震活動(dòng)后會(huì)跳回首都圈西區(qū)開始新的輪回。2006年文安5.1級(jí)地震后,首都圈地區(qū)5級(jí)地震已平靜12年,從時(shí)間上達(dá)到新的發(fā)震節(jié)點(diǎn),根據(jù)遷移性發(fā)生在首都圈東區(qū)的可能性較大,其震級(jí)可能會(huì)達(dá)到6級(jí)左右。綜上所述,首都圈地區(qū)地震活動(dòng)的周期性、遷移性和輪回性可為該區(qū)未來中強(qiáng)地震的危險(xiǎn)性判斷提供一定參考依據(jù)。

陳榮華,1989.華北地區(qū)地震活動(dòng)主體地區(qū)的遷移.地震,(4):38—43.

鄧起東,張培震,冉勇康等,2003.中國活動(dòng)構(gòu)造與地震活動(dòng).地學(xué)前緣,10(S1):66—73.

豐成君,2014.首都圈地區(qū)現(xiàn)今地應(yīng)力環(huán)境研究.北京:中國地質(zhì)科學(xué)院.

高文學(xué),馬瑾,1993.首都圈地震地質(zhì)環(huán)境與地震災(zāi)害.北京:地震出版社.

胡幸平,崔效鋒,2013.華北地區(qū)中部地震精定位與構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)研究.震災(zāi)防御技術(shù),8(4):351—360.

蔣銘,馬宗晉,1985.華北第三、四地震活躍期的對(duì)比.地震,(6):5—11.

劉愛文,常寶林,李雨生等,2006.2006年7月4日河北省文安5.1級(jí)地震震害分析.震災(zāi)防御技術(shù),1(3):278—282.

馬宗晉,傅征祥,張玉珍等,1982.1966—1976年中國九大地震.北京:地震出版社.

馬宗晉,李獻(xiàn)智,金繼宇,1992.地震遷移的規(guī)律、解釋和預(yù)報(bào)—中國大陸四條地震帶的地震遷移.地震地質(zhì),14(2):129—139.

王健,2005.地震活動(dòng)性研究及其應(yīng)用于地震預(yù)測(cè)的一些問題.中國地震,21(3):451—456.

汪良謀,1987.華北強(qiáng)震時(shí)-空變化某些特點(diǎn)與近期強(qiáng)震活動(dòng)趨勢(shì).地震地質(zhì),9(2):39—47.

王繩祖,1993.亞洲大陸巖石圈多層構(gòu)造模型和塑性流動(dòng)網(wǎng)絡(luò).地質(zhì)學(xué)報(bào),67(1):1—18.

王繩祖,張宗淳,1994.大陸板內(nèi)塑性流動(dòng)波與地震遷移(一).地震地質(zhì),16(4):289—297.

王亞茹,劉曉丹,王想等,2014.華北地區(qū)L4級(jí)地震平靜的分析.華北地震科學(xué),32(2):55—61.

張世民,呂悅軍,任俊杰,2006.華北平原強(qiáng)震構(gòu)造帶與潛在震源區(qū)劃分.震災(zāi)防御技術(shù),1(3):234—244.

朱紅彬,李紅,邢成起等,2010.華北地區(qū)第三、四活動(dòng)期平靜幕后期中強(qiáng)地震活動(dòng)與未來強(qiáng)震.地震,30(4):114—123.

Spatio-temporal Evolution ofS≥5.0 Earthquakesin the Capital Region

Wang Yaru1, 2)and Wang Xiang1)

1) Hebei Earthquake Agency, Shijiazhuang 050021, China 2) University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

Based on the analysis with the times and space factors ofS≥5.0 earthquakes in the capital region since 1880,we found that the seismic activity of the region is of periodic in about ten years. The seismic activity moved from east to west and the process is reincarnation. At present, since the capital region is in the time node of an earthquake there is a high probability of earthquake occurrence in the eastern part of the capital region based on the above migration and reincarnation pattern of seismic activity.

The capital region; Earthquake; Time-space evolution; Activity

王亞茹,王想,2018.首都圈地區(qū)S≥5.0地震時(shí)空演化分析.震災(zāi)防御技術(shù),13(2):381—387.

10.11899/zzfy20180213

2017年河北省地震科技星火重點(diǎn)項(xiàng)目(DZ20170109002);2017年河北省地震科技星火計(jì)劃面上項(xiàng)目(DZ20170508026);2017年河北省地震科技星火計(jì)劃攻關(guān)項(xiàng)目(XH17007);2017年震情跟蹤定向工作任務(wù)(2017020104)

2017-08-24

王亞茹,女,生于1984年。在讀碩士研究生,工程師。主要從事測(cè)震學(xué)、數(shù)字地震學(xué)和地震預(yù)測(cè)研究工作。E-mail:wangyr24@163.com

王想,女,生于1980年。高級(jí)工程師。主要從事地震預(yù)測(cè)與數(shù)字地震研究工作。E-mail:wangx@eq-he.ac.cn