打造“貴州樣本” 交好“綠色答卷”

文_當代貴州全媒體記者 / 李思瑾

貴州牢記囑托,全力推進國家生態文明示范區建設,堅定走“用生態之美、謀趕超之策,造百姓之福”的發展新路。

5月,全國生態環境保護大會上,習近平總書記強調:“生態文明建設是關系中華民族永續發展的根本大計。”

如山厚望,在心在肩。貴州牢記囑托,全力推進國家生態文明示范區建設,堅定走“用生態之美、謀趕超之策、造百姓之福”的發展新路。

2018年,是貫徹黨的十九大精神重要開局之年,是國家改革開放40周年,是《巴黎協定》實施細則談判預期的收官之年。

2018年,還是生態文明貴陽國際論壇成功創辦10年、升格為國家級國際性論壇的第五年。

“生態興則文明興,生態衰則文明衰。”黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央,將生態文明建設納入中國特色社會主義“五位一體”總體布局,推動中國綠色發展道路越走越寬廣。

綠色思維:欠發達地區的路徑選擇

習近平總書記說:“綠水青山就是金山銀山;既要金山銀山,又要綠水青山;寧要綠水青山,不要金山銀山。”

綠水青山,是貴州的“資本”,也是貴州的未來。

如何在增長與保護、局部與整體、當前與長遠之間找到最佳平衡點,全力實現可持續發展?

貴州以綠色崛起作答。不走先發展、先污染、后治理的老路。

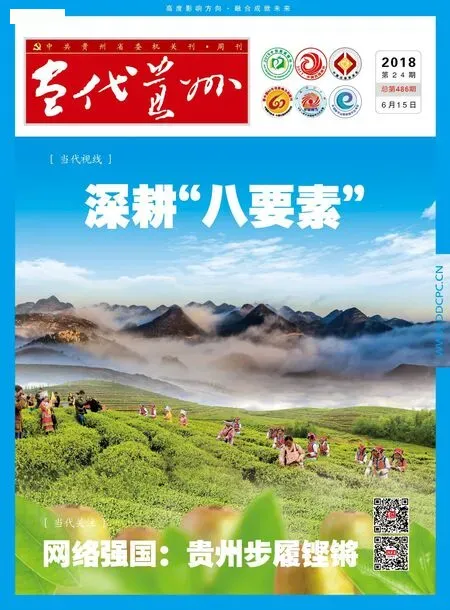

小青瓦、坡屋頂、雕花窗、白粉墻,房前紫薇枝蔓茂盛,屋后竹林青翠欲滴,院墻內三角梅正艷,田地里向日葵燦爛。在貴州遵義,一個原名“荒茅田”的小村莊,現已花繁葉茂。花茂村,沒有“以犧牲環境為代價去換取一時經濟增長”,向中國乃至世界交出了一份精彩的脫貧答卷——

這里“土地平曠,屋舍儼然,有良田美池桑竹之屬”,這里“阡陌交通,雞犬相聞”,這里“黃發垂髫,怡然自樂”。在堅持生態優先的中國,即使偏遠的農村,也絕不摒棄生態,絕不丟掉鄉愁。

貴州將建設生態文明、決戰脫貧攻堅與發展鄉村旅游相結合的做法,對西部地區尤其經濟欠發達地區發展有重要的借鑒意義。

在扶貧開發過程中,貴州產業發展路徑的設計與“綠色”緊密聯系在一起:

茶園面積從10年前的200多萬畝到如今的700多萬畝,貴州成為全國茶葉面積第一大省,不僅解決了千萬茶農的增收問題,還延伸產業鏈,促進一二三產融合,為農村轉變經濟增長方式提供了新的思路;

在貴州遵義,一個原名“荒茅田”的小村莊,現已花繁葉茂。花茂村沒有“以犧牲環境為代價去換取一時經濟增長”,向中國乃至世界交出了一份精彩的脫貧答卷。圖為花茂村的美麗風光。(貴州圖片庫供圖)

15度以下的耕地,改種蔬菜、食用菌、草本中藥材等高效作物,15-25度坡耕地主要改種蔬菜、中藥材、茶葉、精品水果等,25度以上坡耕旱地全部退耕還林還草。產業與環境的和諧、人與產業的和諧、人與環境的和諧都找到了承載的空間;

與時俱進地提出了發展以大數據為代表的五大新興產業,高通等一大批國內外大數據領軍企業落戶貴州,新技術、新產品、新業態、新模式不斷涌現,科技技創新逐步成為經濟增長的新引擎。

隨著“兩山”論理念深入人心,“像對待生命一樣對待生態環境”的主動性顯著增強。在貴州,無論鄉村還是城市,都沿著生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路前行,潤物無聲,藏富于民。

平臺建設:國家級試驗區的制度探索

保護生態環境,最根本依靠什么?

習近平總書記在第八次全國生態環境保護大會上提出:“用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境,加快制度創新,強化制度執行,讓制度成為剛性的約束和不可觸碰的高壓線。”

貴州對生態文明制度的探索,始于11年前。

2007年夏,貴陽市重要飲用水源地紅楓湖爆發藍藻,水質急劇惡化降至劣五類。同年11月,清鎮市環境保護法庭(現清鎮市生態法庭)成立,“第一把火”就燒向了紅楓湖上游的排放元兇——貴州天峰化工有限責任公司。如今,紅楓湖碧波蕩漾,取水口的水質穩定在二類以上。

創設“訴前禁令”制度、“專家介入”機制、第三方監督機制……11年來,清鎮市生態法庭用一個個實踐,為環境保護法律完善提供了參考。

2011年,《貴州省赤水河流域保護條例》出臺,為赤水河的治理提供了法律保障,成為貴州省生態文明建設改革之先“河”。

貴州用法治力量引領生態文明不止于一個湖、一條河。

2014年,貴州成為繼福建后第二個以省為單位建設的全國生態文明先行示范區。 2016年,貴州省入選首批國家生態文明試驗區。

先行示范,貴州率先啟用考核“指揮棒”引領綠色發展,全國首部省級生態文明建設條例《貴州省生態文明建設促進條例》規定:限制開發區域和生態脆弱的國家扶貧開發工作重點縣,取消GDP考核,轉而增加了石漠化面積減少程度和森林覆蓋率、循環經濟產業、清潔型產業占地區生產總值比重等新指標。

《貴州省生態保護紅線管理暫行辦法》《貴州省“十三五”生態建設規劃》《貴州省生態環境損害賠償磋商辦法(試行)》《國家生態文明試驗區(貴州)實施方案》……除了在生態文明地方立法、生態環境問責等方面率先開展制度創新,貴州還對國家自然資源資產管理體制、領導干部自然資源資產離任審計、自然資源資產負債表編制等10個國家級改革試點持續深入推進。

一系列舉措,為生態文明試驗區的建設提供了強有力的制度保障,也為全國生態文明建設提供了一個個生動樣本。

主場效應:生態文明建設的“中國窗口”

每當夏季來臨,貴陽就成為四方游客的避暑天堂。

適宜的氣候得益于良好的生態。距貴陽城區東北5公里的順海林場,群山莽莽,綠濤似海。大規模的植樹造林與60年不間斷的生態保護,馬尾松、白玉蘭、亮葉樺、楓香樹等多樹種在此蓬勃生長,成為城市呼吸的“肺”。

國家園林城市、首個國家森林城市、全國生態文明建設試點城市、國家環境保護模范城市,擁有多張生態“名片”的貴陽不僅有生態自然,還有生態文明。

“生態文明理念已經融入貴陽發展的全過程,成為整個貴陽城市的重要基因和密碼。”貴陽市副市長鐘汰甬說。

2009年,貴陽發起“生態文明貴陽會議”。2013年,“生態文明貴陽會議”經黨中央國務院批準,升格為國內唯一以生態文明為主題的國家級國際論壇,定名“生態文明貴陽國際論壇”。中國最新的生態文明發展成就在這里呈現,全球最前沿的綠色發展理念和經驗從這里吞吐。

2015年,習近平總書記在視察貴州時肯定:“論壇對生態文明建設一系列理論和實踐問題進行了深入探討,發出了生態文明建設的中國聲音”,指示“要繼續辦好這個論壇,深化同國際社會在生態環境保護、應對氣候變化等領域的交流合作”。

貴州省發展改革委副主任張美鈞介紹,今年論壇年會的主題為“走向生態文明新時代:生態優先 綠色發展”,內容圍繞“一個主題、四個支柱、十大板塊”來展開,共有40余場正式討論。

構筑綠色生態屏障,已從貴陽一個城市的自發行動,到諸多國家攜手共進。