讓公共資源交易“看得見、跑得快”

——貴州構筑公共資源交易智能化服務監管新格局

文_當代貴州全媒體記者 / 袁航

貴州在統一全省交易流程和服務標準的同時,縱向打通省、市、縣三級交易平臺數據通道,橫向交互各行業行政主管部門相關數據,推動建立貴州公共資源交易大數據應用服務平臺。

“您好,您因行為異常被限制投標。”去年以來,在招投標過程中,一些企業在收到類似信息后表示不解。殊不知,這些企業自以為可以“瞞天過海”的違規行為早已被大數據記錄并自動標記,導致招投標行為受限。

這種受限主要來源于招標人、投標企業、代理機構等市場交易主體存在“陪標”“圍標”“串標”等現象,這些行為一直是公共資源交易領域的痛點、難點和堵點。

招投標過程更加規范

2016年12月,貴州瞄準公共資源交易痛點,建成并運行全國首個公共資源交易大數據應用服務平臺,以“互聯網+公共資源交易”的服務模式規范招標人、投標企業、代理機構在招投標、評審、交易過程中的行為,讓交易行為看得見、交易進程跑得快、交易市場管得住,形成了“人在干、數在算、云在轉”的大數據智能化服務監管新格局,全省公共資源交易工作再上新臺階。

“以前,在招投標過程中,陪標、串標、圍標等違規行為很難被發現。現在,在大數據的監測之下,交易全程的關系網變得可視化,這些行為被有效杜絕。”貴州省公共資源交易中心黨組書記、主任張洪介紹說,為解決招投標中的不良行為,貴州在統一全省交易流程和服務標準的同時,縱向打通省、市、縣三級交易平臺數據通道,橫向交互省財政、住建、工商局、國稅、地稅等各行業行政主管部門相關數據,實現海量交易數據的融合共享,推動建立了貴州公共資源交易大數據應用服務平臺。

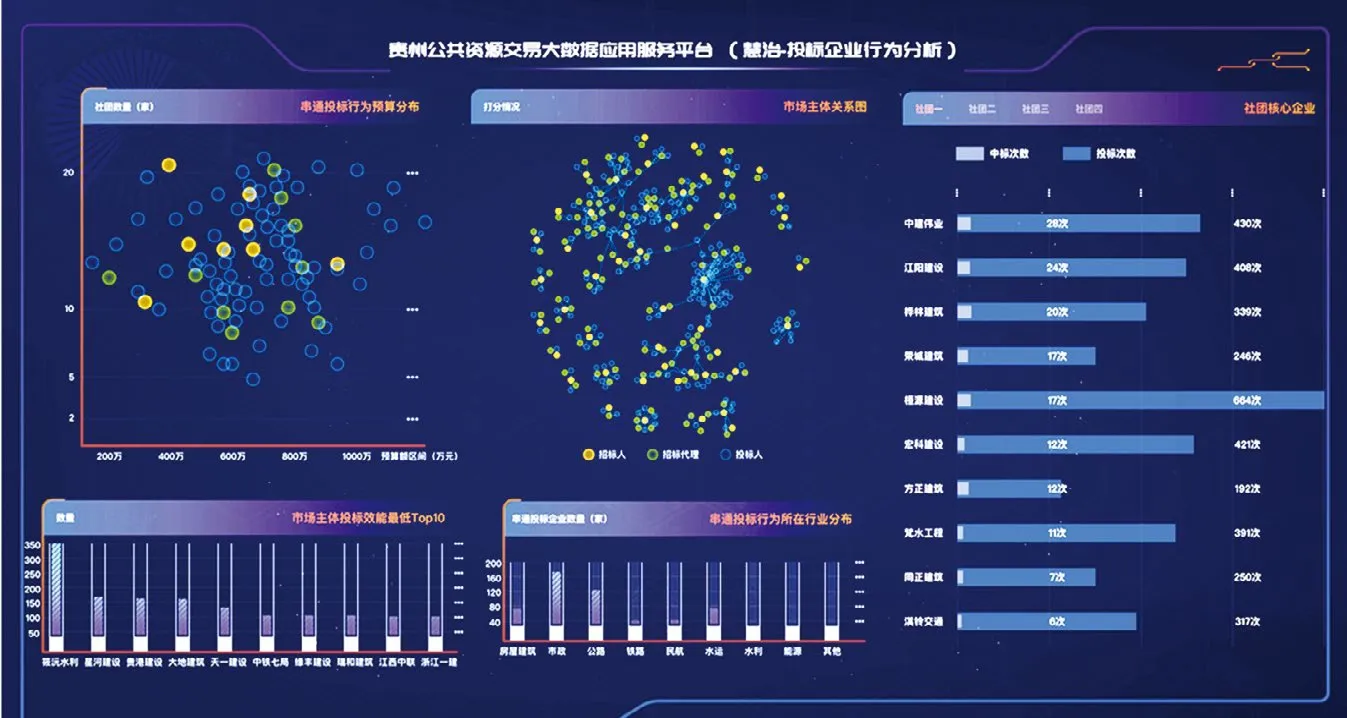

在該平臺的投標企業行為分析板塊上,市場主體關系圖、串通投標行為預算分布、串通投標行為所在行業分布等信息一目了然,如果有異常投標行為發生,系統就會自動報警。

“我們通過建立交易行為關聯度大數據分析模型,還原和捕捉招標人、投標企業、代理機構等市場交易主體‘陪標’‘圍標’‘串標’痕跡,為行業行政主管部門規范和管理交易市場構建了全新的監管渠道,及時規范招投標過程。”貴州省公共資源交易中心市場管理部部長趙煦說。

服務平臺的一個作用是,發布國家及省有關法律法規規章、全省各類招標、采購、掛牌、拍賣公告公示,全面展示所有入場交易項目的全過程、全節點工作進度及風險點位信息,公開平臺管理規則、交易流程、服務承諾、工作標準,公示交易企業誠信信息、評標專家、交易中心工作人員工作履職信息,做到所有招投標過程公開透明。

評審環節更加公正

“進入評審區之前,我們并不知道此次評審對象是誰、評審項目是什么,所有評審信息均在進入評審工作后才知曉。”貴州省綜合評標專家庫專家張立新說,為了保證評標過程的公平公正,每次參與評標的專家,都是系統從9000多人的專家庫中隨機抽取。隨機抽取能有效避免專家因事先知情而在評審中打感情分,不能公正地選出合適的投標人。

2016年,貴州通過整合全省分散的招標代理機構自建專家庫、房建市政專家庫、政府采購專家庫、水利工程專家庫等各類專家庫,統籌建立起全省綜合評標專家庫,并制定相關管理辦法,明確專家管理、考核、準入及退出等機制,實現多庫專家合一。

公共資源能否最終達成交易,關鍵在于評審專家對投標人的資質、誠信、發展情況等進行綜合分析和評議,最終篩選出最佳投標人。

在貴州公共資源交易大數據應用服務平臺上,市場主體關系圖、串通投標行為預算分布等信息一目了然,如果有異常投標行為系統就會自動報警。(貴州省公共資源交易中心供圖)

在過去的交易中,評審專家濫用權力、打感情分的情況時有發生,不僅造成公共資源浪費,更破壞了市場發展環境。

為規范專家履職行為、提高評審質量,2016年,貴州依托省公共資源交易大數據應用服務平臺,圍繞評審專家打分的傾向度、離散度、偏離度,建成評審專家行為風險度查詢系統,篩查評審專家不規范行為,綜合反映評審專家履職能力的強弱和工作的規范度。

2017年以來,貴州省公共資源交易中心共向省評管辦上報評審專家違規情況報告21份,處理評審專家12人次,大數據手段使評審專家的管理由“軟警示”向“硬處理”轉變。

依托評審專家庫建立全省遠程異地評審系統,貴州全面推行遠程異地電子評審,實現“交易全程在線、信息全程共享、操作全程留痕”,斬斷項目評審中的“人情網”。

“遠程異地評審可解決各市(州)、縣專家種類不全、分布不均、評標專家評人情標、打人情分等問題。”張立新表示,打亂以往評審專家評審的地域性,可以打造公平公正的評審格局,為相關部門選好投標人、把好質量關、捂緊“錢袋子”。

交易流程更加快捷

2017年,貴州實現單個項目在場交易時間平均由45天壓縮到25天。在這25天中,包含法定20天項目招采公告期和3天交易結果公示期。

對于招標人、投標企業、代理機構而言,這次改革意味著節省了時間、經濟和人力成本。

縱觀這項改革的背后,貴州固化交易關鍵節點,實現“一套流程交易”;打破CA互認壁壘,實現“一證全省通用”;全面推行電子交易,實現“一線風險防控”是其成功的關鍵。

以CA數字證書為例,過去由于各交易平臺間的信息不共享、不互認和平臺亂收費,交易平臺以及數字證書服務機構互設壁壘,投標人或競買人進入到各類交易系統時,必須購買不同的數字證書(俗稱“密鑰狗”)才能進行交易,業內戲稱“狗比人多”。

為打破CA互認壁壘,2016年,貴州建成全國首個公共資源電子化交易數字證書交叉互認系統,實現數字證書省內跨區域、跨系統、跨平臺無障礙登錄,最大限度減少市場交易成本。

“在貴州參與各類交易的企業,只需在省內任一數字證書服務機構辦理一張數字證書,注冊一次企業信息,登錄一個交易平臺,就可以完成所有交易事項。”張洪說。

過去,各類交易節點工作時限長、流程不統一,造成交易雙方長期跑、多頭跑也是貴州著力解決的痛點和難點。貴州對全省207項不同交易方式的公共資源交易流程、節點、標準進行統一和固化,不斷壓縮各類交易節點工作時限。

“過去辦理證書至少需要一天,但現在只要一個小時就可辦理完成,互認時間也由原來的24小時縮短到10分鐘。”貴州省公共資源交易中心信息化應用管理部工作人員項磊說。

同時,貴州實時對各級交易中心工作人員的工作時效留痕數據進行關聯分析,實現對工作人員工作績效的自動預警、自動評估、自動展示、自動檢索和可溯化核查,用大數據考核實績,獎優罰劣,規范行為,提升工作效率、提高服務水平。

目前,貴州公共資源平均日交易量達14億元,每年為參與交易企業節約直接經濟成本3000余萬元,最大限度節約了參與企業的交易時間和交易成本。