怒放的生命

□鞏 磊 獨立作家

讀泓伯的畫,突然想起胡適先生對中國五七言律詩的評論:“這種體裁是似難而實易的把戲,不必有內容,不必有情緒,不必有意思,只要會變戲法,會搬運典故,會調音節,會對對子,就可以謅成一首律詩。這種體裁最適宜于做沒有內容的應酬詩,無論是殿廷上應酬皇帝,或寄宿舍里送別朋友,把頭搖幾搖,想出了中間兩聯,湊上一頭一尾,就是一首詩了。”胡適先生對中國古體詩創作上的評論,用在中國畫的創作上也恰如其分。不過中國古詩經過狂飆式的白話運動,經過現當代詩人、文學家們幾代人的努力探索,徹底走出古詩文的羈絆,創造出與當代中國相適應的多種多樣的形式,出現了一個又一個高峰。并且莫言贏得了世界文學的最高榮譽——諾貝爾文學獎。中國文化向來是包容的兼收并蓄的,中國畫雖然也在不斷汲取其他姊妹藝術的表現形式,似乎沒有像當代文學那樣脫胎換骨般的新生。

讀泓伯的山水畫,讓人心靈一震:他的山、他的水、他的花、他的木,都賦予了自然新的生機,在秉承中國畫悠遠靜穆的意境下,每一筆都飽蘸著怒放的生命,真正做到了師法自然,把中國畫的筆墨技巧化為渾淪,從整體到局部,一草一木一石,都還原為他們本來原始的磅礴震撼狀態,沒有概念、沒有抽象、沒有臆想,扎扎實實、原汁原味,身臨其境,就像莫言的高密東北鄉 ——原始狀態的寫實描摹,反而讓世界讀出鄉民的魔幻預言,產生出無窮魅力和遐想,從而走向世界。泓伯的畫無疑有同工異曲之妙,以筆墨呈現自然造化的本來面貌,讓中國的山中國的水中國的自然以她原有的魅力激情燃燒,以她獨特的個性特點呈現,大象無形,大音希聲, 就是這樣置身自然,讓人全身心陶醉于自然造化的鬼斧神工,感受到自然的蓬勃生機,葳蕤繁茂 ,天地涌動,生生不息,回歸本然之性,體現著以物觀道的哲思。

泓伯身處中國畫壇千篇一律,無病呻吟的蒼白無力,力圖注入一股清新之風 ,開拓出新的境界,這是鐘情傳統的他艱難的選擇。任重道遠,怎樣突破中國畫傳統藩籬,尋找自我,讓自由的靈魂得到抒發飛揚,創造出更多更新的富有生機的力作,而泓伯的立意和筆端,預示著飛得更高更遠。

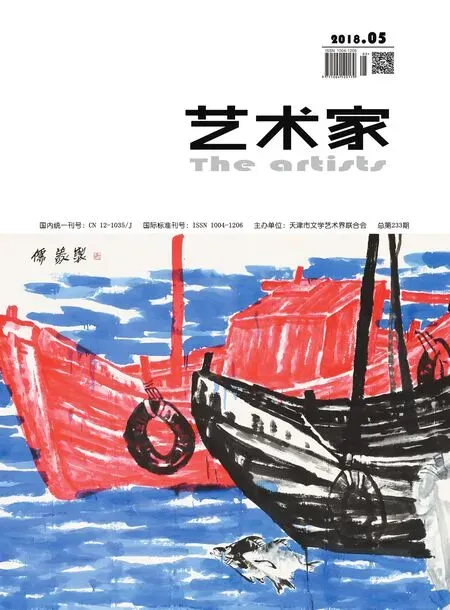

董國金 《萬山堆里托身安》 68cm×136cm 戊戌年