毛澤東欣賞的“小鋼炮”陳錫聯

陳錫聯是劉鄧大軍中著名的“三陳”(陳賡、陳錫聯、陳再道)之一,是我軍歷史上驍勇善戰、智勇雙全的猛將。陳錫聯1915年出生于湖北黃安(今紅安)縣詹店鄉彭家村一個貧農家庭,1929年4月參加中國工農紅軍,1955年被授予上將軍銜。陳錫聯從大別山轉戰到川陜蘇區再到會師陜北,他作戰勇敢,屢建戰功,“夜襲陽明堡”這一震驚中外、永載軍史的光輝戰例,就是由他一手謀劃和指揮的。因為打仗勇猛,他被指戰員們稱譽為“小鋼炮”。李先念贊他“打仗數第一”,毛澤東慣稱他“司令”,鄧小平說他“心胸開闊,肚量大”。

1933年10月,蔣介石任命四川軍閥、第21軍軍長劉湘為“剿匪”總司令,糾集川軍約20萬人對川陜蘇區進行更大規模的“六路圍攻”。紅四方面軍仍采取收緊陣地、待機反攻的作戰方針進行抗擊。11月,時任政委的陳錫聯與團長邵烈坤(1910—1937)奉命率部堅守火峰山,組織部隊進行反擊。就在這時,只見前沿陣地剛沖下去的部隊呼啦一下又退了回來,有的戰士還一邊退一邊喊:“不得了啦!神兵來啦!”

“神兵”戰術是四川軍閥慣用的伎倆,即戰斗中,雇傭一些人,拿著大刀,光著膀子,臉上涂油彩,裝扮成妖魔鬼怪,高喊“刀槍不入”,向對方陣地進攻,以嚇唬對手。紅軍擴編后,部隊有不少新戰士第一次看見“神兵”,難免會被嚇住。陳錫聯知道,此時一旦亂了陣腳,要奪取戰斗勝利就難了,于是急忙把擔任預備隊的第二營調上來,抱起一挺機關槍,帶著部隊往山下沖去,一邊向“神兵”掃射,一邊大喊:“什么‘刀槍不入’,今天讓你們嘗嘗紅軍的厲害!”在他的帶領下,部隊如潮水般撲向川軍,把那些“神兵”打得人仰馬翻、四下逃竄,最終取得了重大勝利。

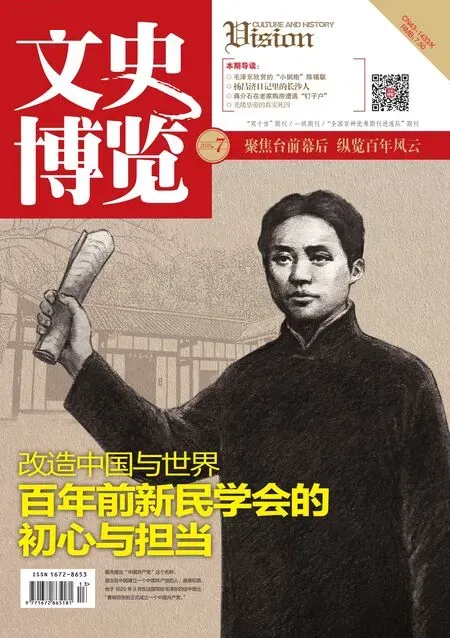

毛澤東(右)與陳錫聯

1937年10月,侵華日軍攻勢凌厲,氣焰囂張,華北局勢岌岌可危,八路軍總部命令我129師358旅由769團組成的先遣隊奔赴晉東北,側擊南犯之敵的后方,以配合國共兩軍聯合進行的忻口戰役。

10月16日,時任769團團長的陳錫聯帶領全團深入敵后50余公里,進抵代縣以南滹沱河南岸蘇龍口、劉家莊一帶,發現一批又一批的敵機從對岸的陽明堡機場起飛,對忻口和太原地區狂轟濫炸。陳錫聯敏銳地意識到敵機對我抗日軍民的威脅。于是,他根據黨中央關于展開山地游擊戰、不放松有利條件下運動戰的方針和時任師長劉伯承放手機動殲敵的指示,立即派人偵察,查明敵情,迅速制定了周密的戰斗方案。

18日傍晚,利用夜幕掩護,陳錫聯指揮部隊對敵機場發起猛烈進攻,激戰1小時,擊毀敵機24架,斃傷日軍100余人,創造了以步兵殲滅大量敵機的光輝戰例。

夜襲陽明堡是129師抗日的首次獲勝,它沉重打擊了日軍的囂張氣焰,使日軍在晉北戰場一段時間里失去空中優勢,嚴重削弱了日軍的進攻力量,大大緩解了忻口前線中國軍隊的空中壓力,極大地鼓舞了廣大軍民的抗戰熱情,受到八路軍總部嘉獎。鄧小平代表黨組織找陳錫聯談話,一開口就是一句:“你陳錫聯能打仗,是個將才!”毛澤東和蔣介石都稱贊陳錫聯是了不起的抗日英雄。

1939年冬至1940年春,國民黨頑固派掀起了第一次反共高潮。其間,陳錫聯率領第358旅奮起反擊,殲滅國民黨頑軍6400余人。據說,“山西王”閻錫山曾說過:“陳錫聯不好惹,我這塊‘老錫’還是不硬碰他那塊‘陳錫’好!”

1940年8月至12月,陳錫聯率部參加百團大戰,在正太鐵路西段進行破擊戰,重點破擊陽泉至榆次段。戰役一發起,他就指揮部隊搶先占領了獅垴山。獅垴山高踞陽泉城西南,貌似一頭威猛的雄獅逼視陽泉,扼守正太鐵路咽喉,能否控制獅垴山是此役成敗的關鍵。為搶回獅垴山,駐陽泉的日軍旅團部傾巢出動,先是派出多架飛機低空轟炸,不斷施放毒氣;然后動用地面部隊輪番攻擊,每前進一段就構筑工事,與八路軍展開反復爭奪。陳錫聯親臨前沿,指揮部隊寸土必爭,與日偽軍血戰6晝夜,截斷了正太鐵路,有力地掩護了破路部隊側翼的安全。從游擊戰到陣地戰,陳錫聯讓日偽軍哀嘆:陳部變得越來越硬了。

1945年10月,太行縱隊改編為晉冀魯豫野戰軍第3縱隊,陳錫聯擔任司令員,時年還不到31歲。淮海大戰,是作為總前委書記的鄧小平的得意之筆,同樣也是陳錫聯的輝煌之戰。戰役中,陳錫聯率第3縱隊執行攻打宿縣的任務。宿縣位于徐州、蚌埠之間,扼津浦線徐蚌段要沖,我軍攻克宿縣,就能陷徐州劉峙集團于完全孤立。為了保證戰役全局的勝利,面對守敵工事堅固、兵力很強的現實,陳錫聯親率各級指揮員抵近前沿勘察,研究具體攻堅戰法,動員部隊不惜一切代價,堅決拿下宿縣縣城。總攻發起后,經一夜激戰,攻占了宿縣,取得了全殲守敵1.1萬人的勝利,切斷了敵徐州、蚌埠間的戰略聯系。隨后,陳錫聯又統一指揮由中原野戰軍第1、第3縱隊和華東野戰軍第13縱隊組成西線集團,與兄弟部隊一起殲滅國民黨軍王牌部隊黃維兵團,為淮海決戰的偉大勝利做出了重大貢獻。

1950年年初,中央軍委根據國內外形勢和我軍面臨的任務,作出了建立一支強大的國防軍的決策,并決定組建軍兵種領導機關。誰來掌舵炮兵?毛澤東幽默地發話:“紅四方面軍有個陳錫聯,外號叫‘小鋼炮’,搞炮兵當然是內行!”1950年4月,毛澤東任命陳錫聯為軍委炮兵司令員。

為了搞好國內防空和支援朝鮮前線,陳錫聯等人受命迅速地、大規模地組建和擴建炮兵部隊。到1953年年底,全軍預備炮兵已達23個師(含火箭炮2個師、高炮6個師)88個團和22個獨立營;共組建軍、師屬炮兵團109個,戰防炮營、高炮營各數十個,加上團、營屬炮兵分隊及機關、院校,全部兵力共計30余萬人,為1950年年初的3倍多。

隨著炮兵部隊源源不斷地投入朝鮮戰場,裝備上敵優我劣的差距逐漸縮小,戰場面貌大為改觀。在1952年朝鮮戰場“秋季反擊作戰”中,志愿軍步兵攻擊敵1個連的陣地時,通常能得到8至10個炮兵連的火力支援。在舉世聞名的上甘嶺防御戰役中,志愿軍炮兵以強大的火力,支援、掩護步兵作戰,打退敵數百次沖擊,毀傷敵機數百架、火炮百余門,以及大量坦克、車輛等,斃傷敵2.5萬余人,其中被志愿軍炮火斃傷者達一半以上。當年12月,毛澤東特別指出:“今年秋季作戰,我取得如此勝利,除由于官兵勇敢、工事堅固、指揮得當、供應不缺外,炮火的猛烈和射擊的準確實為制勝的要素。”

陳錫聯所領導的炮兵不但在朝鮮戰場上發威,在著名的“萬炮轟金門”(1958年8月23日—10月5日)作戰中,更是威震臺灣海峽。